フォーチュンクッキーのレビュー・感想・評価

全52件中、41~52件目を表示

押し売りしてこない優しさ

前半は鬱屈とした暗めな展開ながらも

後半はアメリカらしいサバサバした気持ちよさを感じる作品でした

世の中にはイイ人も意地悪な人もいるけど

時には流れに身を任せてみるのも悪くないよ

そんなメッセージを感じました

伝えたいことはシンプルだけど

観る者に合わせた呼吸感というか

間の取り方が優しくて

スッと沁み込んでくるようでした

見終わって気づいた

時折出てくるコーヒー、

ひょっとして彼女の心中を代弁するアイテムだったのかと

ラストのコーヒーはさぞかし美味しかっただろうな〜

Diamond day のメロディの様に

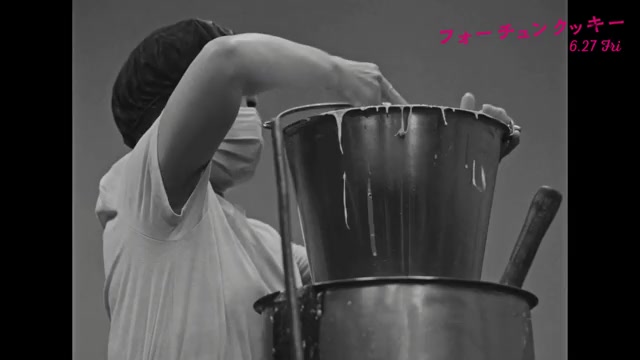

タリバンの復権によりアフガニスタンから逃れてアメリカに渡って来た女性が、フォーチュンクッキー工場でおみくじの文案を考えながら生きて行く物語です。まず、そんな仕事に目を付けた事に意表を衝かれ、つい視線が向いてしまいますよね。

米軍にかつて協力したアフガンの人達を置き去りにしてさっさと撤兵したアメリカに冷ややかな目を向けつつ、それを決して声高には語りません。今も故国で苦しむ人々に後ろめたさを感じながらも自身の孤独をアメリカでそっと抱きしめる彼女を、間を取った会話と小さなエピソードの積み重ねで描く物語がとても穏やかで、辛いのにどこか可笑しいのです。観終えてからも”Diamond day”の優しいメロディがいつまでも頭の中に残ります。

おみくじで「中吉」が出てきた時くらいのささやかな幸せを感じられる作品

日本の焼肉屋で食後に飴やガムをもらう感じで、アメリカの中華料理屋で食後にもらうのがフォーチュンクッキー。ずっと中国の風習なのかと思っていたら、どうやらそれを考えたのは、神社の「おみくじ」にヒントを得た日系人だったという話を聞いたのはずいぶん後年になってから。

そして、原題のフリーモント(Fremont)は米国カリフォルニア州の地名。サンフランシスコとサンノゼの中間地点に位置するベイエリア第4の都市で、アフガン難民が多く居住しているそうだ。

祖国で米軍の通訳をしていた主人公のドニヤは8ヶ月前にアフガニスタンから逃れてアメリカにやって来て、フリーモントのリトル・カブールに住みながらベイエリアを走る高架鉄道BARTでサンフランシスコのチャイナタウンにある手作りフォーチュンクッキー工場で働いているが、祖国での体験のPTSDのために不眠症に悩まされ続けている。

劇中には説明がないが、なぜドニヤの不眠症なのかを理解するためには、少なくとも、2001.9.11後のアメリカによるアフガン侵攻によってタリバン政権が崩壊し、その間には教育を受ける権利を含めた女性の人権も認められていたが、再びタリバン勢力による2021年のカブール陥落と米軍撤退によってイスラム原理主義が政権を奪取し、親米派の人々が命の危険にさらされた、という現代史の基本は最低限押さえておく必要があるだろう。

初めはクッキーの袋詰め作業などをしていたドニヤがクッキーに入れる「占い(メッセージ)」を書く仕事を任され、メッセージの中に自分の電話番号を忍ばせたことから話が展開し始める……。

全編モノクロで、スクリーンのサスペクト比も正方形に近く(アナログのテレビ画面くらいに)なっていて、ドニヤの閉ざされた精神状態を象徴的に表しているようだ。

しかし、クッキーのメッセージを考えるために周囲の出来事を見渡し、人々を観察するようにし始めることで、次第に彼女の心が僅かずつ開かれ始める。

そんなに大きな出来事は起きないのだが、精神科医とのカウンセリングや人との出会いを通じて、当初はほとんど感情を表さなかったドニヤの表情が少しずつ豊かになっていき、話す言葉数や中身も変容してくる。

そんな過程は、戦争体験や難民の生活といった極限の経験をした人にのみの話とは限らず、留学や仕事での海外赴任などの際に多くの人が経験するカルチャーショックと回復、そして、その後の文化変容などとも、実は、かなり近いのではないだろうか?(その意味では、国内でも見知らぬ土地への赴任や遠く離れた地域への大学進学などにも共通するだろう。)

閉塞感に苦しみながら生活していても、おみくじで「中吉」が出てきた時くらいのささやかな幸せみたいな、ちょっとしたキッカケで光が見えてくることもあるのかも知れない。

25-81

鹿を呼び出してください。

一歩踏み出すための物語

現実は理不尽だけど、ドライなユーモア満載

主人公ドニヤは、アフガニスタンのカブール生まれ。

米軍基地で通訳として働いていたが、

タリバンの迫害を逃れて米国へ渡り、

今はサンフランシスコ湾岸のフリーモントに住んでいる。

映画の原題は、この都市の名前。

同じアパートには、他にもアフガン人が。

ストーリーは、ドニヤが不眠に悩んでいて、

メンタル・クリニックで睡眠薬を処方してもらいたがっている、

というところから始まる。

話の軸は、以下のごとし。

1.同じアパートのアフガン人たちとの会話

2.いつも夕食を食べに行く食堂のおじ(い)さんとの会話

3.メンタル・クリニックの医師ダニエルとの会話

4.職場(手作りフォーチュンクッキーの工場)の同僚ジョアンナとの会話

5.職場の経営者夫妻との会話

6.そして最後に、真打ち登場(日本版ポスターは、ネタバレじゃん)

これらの中で、

ドニヤの置かれている状況が徐々に明らかになっていくんだけれど、

ドライでシュールなユーモアが、あちこちに地雷のごとく仕掛けられている。

周りの人たちが、微妙に面白可笑しい。

監督で共同脚本のババク・ジャラリはイラン生まれだがロンドン育ちなので、

ユーモアのタイプはブリティッシュかも。

「ニヤリ」「グフッ」って感じのやつ。

根本にはアフガニスタンの、

米国がらみ、そしてタリバンがらみの根深い事情が横たわっているけれども、

そしてそれがドニヤの現実を縛っているんだけれども、

大きな事件は起こらない。

ただ、

真綿で締めつけるような理不尽な現実から一歩一歩

凛々しく前進していこうとするドニヤに、

ちょっとだけドキドキしながら、喝采。

柔らかく、温かみのあるモノクロ映画

ジム・ジャームッシュ やアキ・カウリスマキの作品を彷彿とさせる全編モノクロ映像のインディペンデント映画ということで鑑賞。

主人公は、母国アフガニスタンからアメリカに移民した孤独な女性。中国人が経営する手作りフォーチュンクッキーの工場で働く彼女は、アパートと職場を行き来する平凡な毎日を送る。

アフガニスタンの米軍基地で通訳として働いていた彼女は、そこでの経験によるPTSDから不眠症に悩まされ、定期的に精神分析医のカウンセリングを受けている。

前任者が亡くなりフォーチュンクッキーの中に入れるメッセージを書く担当に。そして出会いを求めて自分の電話番号を記したものを紛れ込ませるという流れでストーリーは進む。

アフガニスタン国営放送で活躍したアナイタ・ワリ・ザダが主人公を好演。

終始のどかな空気感の中、1人の寂しい女性の一歩前にはみ出す姿が淡々と描かれ、わずかにドラマチック、そしてエンドロールに至る地味な展開の映画。

アメリカにおける移民の暮らし、それを取り巻く人々の温かさが上手に描かれており、味わい深かった。

柔らかなタッチのモノクロ映像が、ストーリーとフィット。映画マニア向けの渋い作品といった佇まい。

ほぼ予告編通りの映画。

幸せを探しに

モノクロから浮き出る静かで優しい世界。

亡命先での普通の暮らしの中で、心の傷を抱えながらも、彼女の作り出す言葉は読んだ人が笑顔になる一言ばかり。

幸せ恐怖症ぎみで隙のない彼女が、出会った彼には少しずつ自分を見せていく様に、希望を見た。

セラピーの場面で彼女がどんな過酷な世界を生き抜いて今があるのかがわかったけど、それを映像化して見せないでたんたんと語るだけなのが、じゅわーっと直接脳に情景が沁み入った気がする。

郷に入っては郷に従えの精神で移民として飲み込んできたものもあるよなぁとコーヒー休憩の場面で思った。

そしてセラピーの場面での、このタイミングを逃したら次があるかわからない橋を渡り続けた人だからこその頑固さも。

girl meets boy

全52件中、41~52件目を表示