「透明になる私を救うのは、“自分の好き”だった」不思議の国でアリスと Dive in Wonderland 基本的に映画館でしか鑑賞しませんさんの映画レビュー(感想・評価)

透明になる私を救うのは、“自分の好き”だった

――就活、スマホ、推し活の時代に「自分の好き」を問い直す寓話

ルイス・キャロルの古典を下敷きにしつつ、就活に悩む女子大生を主人公にした本作は、現代日本を突き刺す寓話として意外に鋭い。主人公・理世は就職活動という「正解探しのゲーム」に追い詰められ、さらにスマホとSNSによる「みんなと同じでないと怖い」同調圧力にがんじがらめになっている。

就活は学生の個性を引き出すどころか、画一的なテンプレ回答を強要する儀式だ。そこで若者は“自分の好き”を封じ、無難に整えられた「正しい答え」を吐き続ける。作品は、この現代日本の構造を「個性を殺し、均質化する装置」として鋭く描き出している。

ここで興味深いのが「推し活」との対比だ。本来は自分の“好き”を突き詰め、仲間と共有する解放の場であるはずの推し活すら、SNS上では「正しい推し方」や「流行りの推し」に縛られ、均質化の檻に収められてしまっている。解放であるはずの推し活までもが、いつの間にか同調圧力の一部に飲み込まれているのだ。

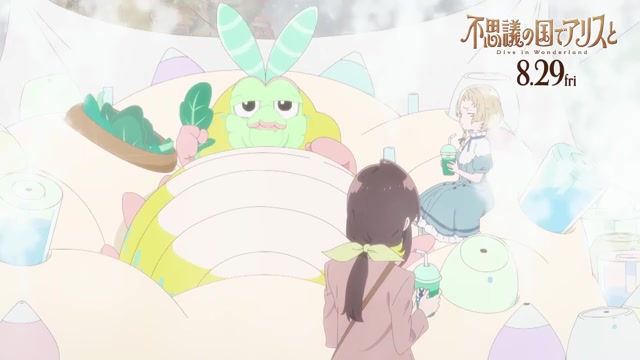

その対極にあるのがワンダーランドの住人たちだ。彼らは奇抜で、不合理で、理解不能。だが理世が彼らと触れ合うことで学ぶのは、「好きに理由はいらない」という当たり前の真理である。ワンダーランドは多様性そのものの象徴であり、現実の均質化社会への対抗装置として機能している。

そして終盤、理世が透明になっていく演出は象徴的だった。自分の好きや個性を封じ続けた結果、存在感そのものが消えていく現代の若者を象徴している。だがアリスと互いに「自分の好き」を言い合うことで、理世の姿は徐々に輪郭を取り戻していく。好きなものを口に出す=自分の価値観を自覚することこそが、存在を確かにするのだ。ここに本作の核心がある。

もちろん、映像美や演出の丁寧さに比べて、メッセージが直球すぎるという批判もあるだろう。しかし現代の若者が直面する「均質化の檻」を考えれば、この寓話は必要な直球でもある。

――結局のところ、就活社会が突きつける「あなたは何ができますか?」という問いよりも、「あなたは何が好きですか?」という問いの方が、人間の輪郭を正直に映し出す。本作は、就活に悩む学生にも、推し活に疲れた大人にも、「好きの自覚があなたを透明から救う」と告げる、やさしくも痛烈な鏡である。