フロントラインのレビュー・感想・評価

全683件中、221~240件目を表示

窪塚洋介が良いアクセントになっている

2025年映画館鑑賞68作品目

7月1日(火)イオンシネマ石巻

ハッピーファースト1100円

監督は『生きてるだけで、愛。』『かくしごと』の関根光才

脚本は『劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命』でプロデューサーを務めた増本淳

DMAT

災害時に集まる医療従事者たちのボランティア集団

舞台は2020年2月初め横浜港

神奈川県庁新型コロナ感染症対策本部

横浜港に停泊していたクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」の乗客にコロナ感染者が出た

厚生労働省の医政局は横浜県警を通じてDMATの招集を依頼

増加する感染者やマスコミを中心とした誹謗中傷がDMATが苦しめる

いくら高級官僚とはいえ非常事態とはいえなんでも押し通せるものなのか

国際問題に発展すると脅されたら曲げれないものも曲げてしまうことができるのか

外国人観光客のせいで邦画なのに字幕スーパー多し

英語嫌いなフランス人ってやっぱりいるのかな

日本語流暢に話せるなら良いけどそうじゃないなら我儘すぎる

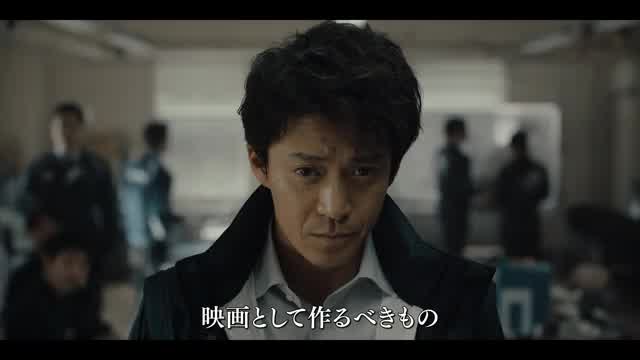

小栗旬松坂桃李池松壮亮主役級トリオ

重利剛光石研滝藤賢一吹越満といったバイプレイヤーズ

森七菜などが花を添える形

そのメンバーに加えて窪塚洋介が良いアクセントになっている

町田商店に例えるなら無料トッピングとして提供される刻み玉葱のような存在で好き

池松壮亮演じる真田春人の妻絵美を演じた俳優が当初誰なのか分からなかった

終盤よく見たら最終兵器彼女だった

随分とおばさんになったものだ

自分も年取るわけだ

でもそれだけ生き抜いたからこそおばさんになれるのだ

コロナ禍で孤独感に苛まれ夭折するよりよっぽどマシ

中共とか頭狂マスゴミとかネット民とかに対してこのレビューを借りて改めて罵倒する気はない

もう時効だろう

差別だというがそれも当時は仕方がない

アパルトヘイトのようなものと一緒にされてはたまったものじゃない

三國連太郎がマルサの女2で言っていたが日本人はムラ人なのだ

まっ僕は陰謀論なんて全く信じてはいなかったけどコロナワクチンは一度も打たなかったしマスクを外すのは地元で誰よりも早かった異端の存在なんだけど今思うとなんだったんだろうね

どうしていつも世の中の多数派は東京のマスコミなんかに振り回されるんだろうか

とても愚かなことだと思うよ

配役

DMAT/災害派遣医療チームのリーダーの結城英晴に小栗旬

DAMTの事務局局次長の仙道行義に窪塚洋介

DMATの隊員で岐阜の中核病院の救急センターの救急医の真田春人に池松壮亮

春人の妻に真田絵美に前田亜季

DMATの隊員で謝罪させられる医師の西に小松和重

DMATの看護師の高野に三浦䝤太

超法規的処置で英春に協力する厚生労働省の医政局医事課の役人の立松信貴に松坂桃李

神奈川県警の責任者の平沢に重利剛

クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」のフロントデスクの羽鳥寛子に森七菜

クルーズ船のフィリピン人クルーのアリッサにネス・ロケ

クルーズ船の乗客で糖尿病患者の河村さくらに美村里江

さくらの息子の河村海翔に二ノ宮陸登

コロナに罹患するアメリカ人男性のレナード・ブラウンにリチャード・E・ウィルソン

レナードの妻のバーバラ・ブラウンにルイス・ヒール・カワイ

藤田病院に搬送された12歳の兄のノアにベンジャミン・ベトゥ

ノアの幼い弟のジャックにマテオ・ベトゥ

中央テレビ報道センターの記者の上野舞衣に桜井ユキ

中央テレビ報道センターの責任者の轟に光石研

下船した乗客の隔離を受け入れる開業前の病院の医師の宮田に滝藤賢一

検疫官の田島に奥野瑛太

クルーズ船で起きたことを動画で話す感染症の専門医の六合承太郎に吹越満

DMATの看護師の永井紗耶香に芦那すみれ

沙耶香の娘で幼稚園児の永井彩乃に三田はな

DMATの職員に福田温子

DMATの職員に山口のりとも

DMATの職員に林千津子

厚労省の役人の羽賀雄也に大須賀隼人

厚労省の役人に石川大樹

中央テレビのクルーに角谷佑介に阿佐辰美

中央テレビのカメラマンに堤匡孝

クルーズ船を降りる乗客にカトウシンスケ

クルーズ船の船医にサフィヤ・クインリー

英晴が勤める病院の理事の加賀美に加藤大騎

福島の震災のため避難するバスで亡くなる老人の高橋豊

記者に岩田和浩

感染者に竹崎綾華

キレるフランス人乗客にジョン・ハウレット

運ばれる感染者にマシュー・ピーターソン

感染者の妻にシンシア・チェストン

熱が出る感染者にマリー・ソランジュ

感染者の家族にショーナ・ケリー

感染者にダンカン・ジェフリーズ

感染者にアンナ・ミッツェル

アナウンサーに川名陽介

アナウンサーに浅野夏実

「トゥデイズ+」のニュースキャスターに米田弥央

「トゥデイズ+」のニュースキャスターに鈴木淳

「トゥデイズ+」のアナウンサーに羽野敦子

ニュースキャスターに上村愛香

アナウンサーに四家秀治

「NEWS SIGHT」のアナウンサーに田中貴裕

「NEWS SIGHT」の解説者に角南範子

この短期間で、よくもここまでのドキュメンタリー映画が作れたと。

真面目で丁寧な作品

コンプライアンス研修の教科書だ

2週連続の日曜イオンシネマ

GG+docomoで1,000円ナリ

当初ノーマークの本作

例によってのキネ旬立ち読みレビュー

3人とも結構な高評価だった

2020年の1月末から2月頭にかけて入院してたオラ

ダイヤモンドプリンセスは

病床のテレビで観ていた よく覚えている

主人公に言わせたセリフに託されたメッセージに共感

・マスコミはトラブルが起きることを面白がってねえか

・コロナに関わるのが嫌な奴は医療に携わるのを辞めちまえ

それぞれの行動原理

岩田健太郎にも一分の理がある

テレビのレポーターにも

功名心も混じっているかもしれないが

それを否定するものではない

あと船内で軽い病気で薬を貰えずにイライラした人

そっち側で映画を作っても成り立つのかもしれない

おそらくオラは共感しないが

主人公らは未知のウイルスを眼の前にして

感染したかしていないかには持っていかれずに

命の危険があるのかそうでないかを判断基準にしていた

当時はPCR検査をしまくって とにかく陽性者を隔離しろ

との論調があった

法令遵守ではない真のコンプライアンスを体現していた

ルールの背後にある精神とか

そもそも期待されていることに柔軟にに応える

オレたちは命を守るために医者になったと

インスリン薬の例で示されたような優先順位付け

感染して搬送入院した外国人の家族の下船 入国

コンプライアンス研修の教科書だ

松坂桃李演ずる厚労官僚

法令遵守を盾に邪魔をする構図かと思いきや逆だった

現場の意見を吸い上げて次々に上に話を通す

こういう頼もしい官僚もいるのだなあと感心した

むしろマスコミが必要のない理屈をこねる

船内の乗客を計画的にさばいていく

一段落ついた後のドーナツとか缶コーヒーのシーン

何だかたまらなく気持ちよかった

窪塚洋介 久々だったが超クール 今年の助演男優賞

基本冷静なのだが唯一感情を爆発させるシーン リアル

フラフラしそうな主人公を引き戻す

これってそのあとの狂騒の序章に過ぎなかったんだよな…

同じような差別がそこかしこで発生した

県境で検問が行われたりしたし

地域で最初に感染した家族が他県に引っ越したなんて話も

いろんなフロントライン

・医療従事者

・食品製造

・小売

・運送・配達

・清掃

・ゴミ収集

想像以上にいろんな思いを巡らせられた

たぶん今年の5本に間違いなく入るだろう

終了が12時ちょっと前

またまた晴天の公園で缶ビール×2と

自作弁当

感染の心配はない ひとりだから

忘れないために

世界は常に不完全

誰も正解を知らず、だから完璧な準備などない修羅場。

だが大人が大人たるゆえんは、それら曖昧で混沌とした渦中においても手探りで自ら判断し、より良い選択を行なえるところにあり、

今思えばあの日、あの時、疑心暗鬼の中で船の中も外も、見守る誰もがコロナという未知の存在を相手に、大人力を試されていたんだと振り返る。

喉もと過ぎればなんとやらとはこのこと。

観るうちに思い出されるあれこれを、過ぎた時間の分だけあんなこんなを、客観的に見ることができ、当時の気持ちと作品で描かれている登場人物らの心情を重ね合わせ、反省することしきりだった。

そう、世の中は常に不完全で、皆の努力と創意工夫があって平穏無事と回っている。だのにそこで潔癖な正論をぶつけられても役に立つかと言えば、どうだろうと思わずにおれない。しかし正解を、いかにも前例を知った顔の正論にうなずき、振りかざしたくなってしまう哀れ。

大人でい続けることは悩ましく、実に困難な道だ。

その五里霧中の曖昧かつ混沌の中で、正しかろうと間違っていようと、自ら判断し実際に働いた。その姿をつぶさと観る作品と受け取る。誰を正当化するだとか、どこが諸悪の根源だとか、振り分けるためのモノじゃあない。

「FUKUSHIMA 50」と似たジャンンルになると思うが、こちらの方が当事者感が強い分、肩入れしてみてしまった。

最後、滝藤さんらのシーンがすこぶるよかった。医療従事者も溜飲をさげてくれるのではなかろうか。

そのうち池松さんがベビわるよろしく、みんな協力して治療しようよ! とかキレて叫びながら、バカスカ人を殺し始めるのではなかろうか、とドキドキしながら見てしまったw

またヨソの地域では感染した、感染者が出たと言えば同情される風潮のある場所もあるとのこと。日本のように責められる、嫌われる対象になることはないらしい。合わせて興味深く観る。

人道を基準にする模範解答

目に見えぬ圧に気を遣いすぎてやしませんか?

国宝があっという間の瞬きするのも惜しい3時間だったのがまだ記憶に新しいだけに、映画館の中では特殊な時間が流れているのだなと思う。家だと確実に倍速で観てしまう。

ダイヤモンドプリンセス号から人を外に出すまでだけが描かれて居て、テンポ悪し。音楽悪し。重苦しい空気がずっと続く。

ただ、キャスト良し。演技よし。

滝藤賢一の缶コーヒーのシーン、ほんの少しの出演なのに爪痕残してる。

外国人の少年兄弟が抱き合うシーンも良かったなあ。

小栗旬はいつも通りの小栗旬、英語の問診かっこいい。

松坂桃李はお役人ということでどうしても御上先生を思い出すがもっと分かりやすくとても仕事の出来るいい人。

窪塚洋介はぶっきらぼうなしゃべり方が合っていて1本筋の通ったかっこいい役。

池松壮亮は、この人がいることで作品全体の質をあげていた。最後家に戻ったときはまずはシャワーを浴びてからと抱きつく妻を制止しろとツッコミ入れたくはなったけど。

それにしても、DMATと厚労省のプロモーションビデオとして模範解答が必要なの?人目を気にしてこんな仕上がりになっちゃってるの?

人道を基準にするのはとても素晴らしいことだと思うしかっこいい見せ場。

しかし、YouTube動画に反論しないのもモヤモヤ。

フィクションなんだからもっと颯爽とかっこよく描いても良かったんじゃないのかな。

事実を知りたいならドキュメンタリーを観る。私はかなりドキュメンタリー映画を観ているので、この作品はそうじゃないだろ?と期待していた。映画なんだからドラマとして人の心に訴えかける様な作りに吹っ切ってほしかった。

現実に最近起きたことをフィクションとして描いたものではタクラボの「神様お願い」が理想的。これを作った人は宅間孝行が安倍元首相暗殺事件を扱ったこの作品を観ておいてほしかった。

あの頃…

マスクの痕

当時は海外にいたので、プリンセス号のことはニュースで見ていました。もう5年も経つのですね。ガラガラの飛行機で帰国するたび、空港で駆け回るボランティアさんに「ご苦労様です」と思っていました。文句を言ってる人も多かったですが、ホテルで隔離される際も誰かが対応しているわけで、極限下のお仕事に頭が下がりました。あの頃は誰も彼もが何もわからぬまま必死に生きていて、この映画で描かれているような「名もなき方々の尽力があってこその今」だと改めて感謝する次第。実話ベースというのもありますが、傾向的に近い「新幹線大爆破」や「ラストマイル」などと比べると過剰な演出もなく、とても好感が持てました。医師たちの片言英語や吃音気味の検疫官など、とてもリアルでしたし。マスコミはハエかゴキブリのような扱いでしたが、おそらく現実もあんな感じだったのでしょうね・・・。小栗さんがカッコ良すぎたのでマイナス1ですが(笑)、窪塚さんや池松さんも良かったなぁ。あと「何かが抜け落ちてる」と感じたのは「政府の対応」でしょうか。厚労省の若手職員にすぎない松坂さんの独断ではあそこまで動かせないはずなので、裏側でもっと大変なことが起きていたはず。彼ら役人の苦悩や葛藤がもうちょっと見えたら良かったのにと思いました。

何が正しいのか…よく考えなくては

あの苦しかった時期の色々な日々を思い出した。忘れつつある現在、観る価値があるなと感じた。

ストーリーはあらすじ紹介の通りなのでネタバレもなにもない。

実話をベースとした話で、この世界的な騒動がまだ数年前の話だったんだよな、でもその数年前なのに、終息に向かったおかげで忘れつつあるのか・・・と自分に色々問いかけたくなりました。

一応ストーリー展開上、感動やお涙頂戴に繋がる話はあるものの、よくあるワンパターンな人間ドラマではなく、そういう人も居ただろな、キツく辛い状況だよなと心に痛みを感じるシーンも多々。当時、まだ詳細が見えずただただ「なんか危険度の高いヤバいウイルス」というマスコミ報道による情報しか知らなかったから、実際船の外ではこんな反応だったよなあと、…なんと言うかね。マスコミの印象操作や情報操作に実際振り回されていたよね、実際に対応していた人たちの事なんて考えていなかったよね皆んな。うん。

そういう何とも言えない後味で終わりました。

でも、駄作という意味ではない。とてもしっかり作られています。

いろいろと考えさせられる結果になりました。

でも。最初に書きましたが。

みなさん、新型コロナウイルスのあの2年半、まだ鮮明に憶えていますか?

徐々に忘れつつある、って人はこの映画を見て、当時を思い出すべき。

そんな映画です。

最前線(フロントライン)で戦うものたちよ

娘を初めて映画館へ連れて行ったのは3才の時で「トイ・ストーリー」だった。

もう30過ぎたが、今でも年に数回は一緒に映画館へ行く。「F1」に行くかと聞いたら「興味ない」と言うので「フロントライン」へ。来週私の誕生日が来るので娘のオゴリである。

6月28日(土)

新宿ピカデリーで「フロントライン」を。昼前の回でも結構入っていた。

最近は備忘録の意味でストーリーを割りと細かく書いているのだが、今回は書かない。2020年2月に実際に起こった、事実に基づく物語だからである。

あのニュースも観た。あの動画も観た。ワイドショーでも連日報道されていた。

船内で治療にあたっていたDMATがウイルス専門医ではなく災害派遣医療チームである事は報道されていただろうか(情けない事に記憶にない)。

乗客乗員56カ国3711名と医療従事者はダイアモンド・プリンセス号の船内で大変な思いをしていたのだと改めて気付かされた。

当時、船が一度離岸すると発表された時、何故?と思ったが、生活排水処理と給水のためと知り、港に停泊したままでは出来ない事だと納得した。確かに、そういう事は報道されていた。

大学教授の動画に便乗して船内の隔離状況を批判し、あおっていた政治家もいた。

最初に厚労省の役人・立松(松坂桃李)が登場した時、また現場を混乱させるような事をするのだと思っていたら、DMATの指揮官・結城(小栗旬)の意見を取り入れ、積極的に解決に向かって努力していた。彼のような役人も存在したのだろう。結城は立松に言う「偉くなれよ」。

船内で対応にあたるDMATの真田(池松壮亮)、仙道(窪塚洋介)も尽力していた。医療従事者には頭が下がる。陽性患者を受け入れた藤田医科大学病院の宮田(滝藤賢一)が搬送時に7人の重症化した患者が出る中、なんとか無事に受け入れを終え、缶コーヒーで真田と乾杯するのである。

また、乗員(クルー)も大変だっただろう。乗客が全員下船するまで、彼らも下船出来なかった。感染のリスクがある中で誰かが面倒を観なくては乗客は船内に留まる事も出来ないからだ。そして映画でも彼らの努力は描かれていた(少しだったけど)。ドアに貼られたクルーへの感謝の言葉の数々。

多くの人たちの努力と献身で非常事態を乗り越えたのだ。

エンドクレジットで、映画的に複数の人達を一人に集約して描かれている旨の説明がある。最後に下船したのは船長だった事を告げて映画は終わる。

あれから5年でよく映画化出来たものである。ある意味、骨太な映画だった。

マスコミが最大の敵

2025年劇場鑑賞194本目。

エンドロール後映像無し。

観たい映画が毎週重なりまくって、でもこの映画なら3週目でもまともな時間にまだやっているはずと信じて今週まで我慢していました。

職場で唯一コロナに感染せず、家族が感染しても自分だけ感染しなかった自分ですが、福祉施設の責任者として、コロナが利用者に出たと聞いた時は、4DXでもう券を購入していたキングダムを諦めて休日出勤して対応に追われた記憶が蘇りました。今ならLINEで5日お休みしてくださいで済むのですが、当時は誰が濃厚接触者の可能性があるのか全員確認し、家族1人1人に電話して次の日利用するかどうか数時間かけて聞いて回ったものです。

そんな自分のエピソードなど全然大した事ない、本作はダイヤモンドプリンセス号のコロナ発生に関わった方たちの話で、遠く離れたクルーズ船の事などなんとなくしか覚えておらず、なんか数カ月隔離されてたんだっけくらいの誤認識していたほどです。

当時のニュースでも船内環境の酷さみたいなのが報道されていましたが、別に誰かが悪意を持ったり、頭悪すぎてそういうことになっていたりするわけない、というのは分かっていましたし、医療従事者当人やその家族を罪人のように扱うのは自分も腹が立っていて、自分の所で感染者が出た時も本人にも責任なんかない、申し訳ないとか思わなくていい、周りの人にも絶対に、責めることがあってはならない、と固く言っていましたが、逆にそういう注意をわざわざしないといけない程当時のコロナに対する恐怖や嫌悪感がすさまじく、それをいたずらに助長していたのが報道だというのがこの作品の裏テーマだと思いました。「でっちあげ」のマスコミといい、マジでいらんことするな。マスコミのせいで亡くなった方がいるかもしれないと思うと腹が立ちました。

また、ダイヤモンドプリンセス号に関わった人たちだけでなく、当時風評被害にさらされながら、自分が感染するリスクもあるのに頑張られた方々に改めて感謝の意を述べたいです。

松坂桃李演じる官僚がほんと頼りになってカッコよく、この前の御上先生の官僚もカッコ良かったので、カッコいい官僚俳優としてこのまま新たな官僚ヒーローを演じて欲しいです。あと窪塚洋介もカッコ良かったのですが、最初フルーツポンチの村上だと思ってました(笑)

マスコミの扇動が怖い

これが真実ならDMATの医療団体、お役所仕事ではなく臨機応変に対応していた厚労省の人達は本当に頑張っていた事が判る。

物語の最初辺りからマスコミがよりセンセーショナルな内容で煽っていて、医療責任者から「面白がってませんか?」の問いに段々現場に寄り添う取材にするマスコミの記者。

未知と言うのは恐ろしい。

無知と偏見。

解らないから現場で活動している医療従事者の家族をバイキン扱いをする。

自分もコロナのパンデミックの時にガラガラのバス、マスクをしてない人への冷たい眼差し。

割と最近の出来事だった。

モデルになっている医師の記事を読んだ。

「解らない事に恐怖するのは当然の事だけど、その事で誰かを攻撃する事はしないで頂きたい」この言葉は重かった。

乗客を演じる外国人の人達の演技が良かった。

「逃げそこなった人達」の映画

「君子、危うきに近寄らず」の社会で、

「危うき」から逃げなかった人たちの映画。

というか、責任感のあまり「逃げそこなった人達」の映画。

未知な感染症に対して行政が機能していない孤立無援な状況で、

感染症の専門家でもない「逃げそこなった人達」が、

過剰な責任を負わされて右往左往しながら、

その場その場でイチカバチカの決断を繰り返していく。

避けがたい流れとして、彼らは責任を問われる状況に追い込まれる。

テレビは無責任に叩くし、政府は責任どころか説明責任すら果たさない。

当たり前が壊れた時、当たり前なルールは通用しない。

この混乱した状況で、我々にとって最も大切な「ある原則」が提示される。

そういう映画。

「逃げそこなった人達」の全員がカッコイイ。

この映画は、深刻に観てもいいし、笑って観てもいい。

現実というものは、悲惨で滑稽なものだからだ。

しかし、少なくとも我々には「逃げそこなった人達」を守る義務があると肝に銘じたい。

マジで。

で、ちょっと気になった部分がある。

感染対策の問題点を指摘した「専門家」の扱いはどうよ?

いまとなっては、この「専門家」の指摘に間違いがあったことがわかってはいる。

新型コロナは空気感染するし、

あの船の空調システムは汚染された船室の空気を回収して各船室に循環させるため、

あの船の中に安全だと言い切れる場所なんてどこにもなく、

安全な場所と危険な場所を分けるなんてできっこなかった。

しかし、あの船が非常に危険な状況にあるという「専門家」の指摘は的確だった。

さらに、この「専門家」もまた、責任感のあまり、あえて顔と名前を晒して告発した、「逃げそこなった人達」の一人だ。

少なくとも我々には「逃げそこなった人達」を守る義務がある。

だから言うけど、

この「専門家」の指摘に対して真摯に対応するのが政府の責任だった。

しかし、政府は責任を果たさなかった。逃げた。

だとしたら、悪者は政府だったはずだ。具体的には自民党政権だ。

いまだに、自民党政権はワクチンの問題にもコロナ禍への対応についても、真摯に反省も対応もしていない。

しかし、この映画はそこには立ち入らなかった。

つまり、この映画のスタッフもまた「君子、危うきに近寄らず」なのかな?

それとも娯楽映画だから立ち入らなかったのか?

どっちにしても、「逃げそこなった人達」どうしを対立させて、「逃げた人達」を見逃すのは良くない。

豪華客船の中でどう対処したのかは理解できたが。

豪華客船ダイヤモンドプリンセス号の中で医療従事者達が患者達と向き合い、どう対処したのかは理解できたが、肝心の最初の患者からどう感染していったのかまでは残念ながら書かれていなかった。それは中国に対し、忖度したのか?とさえ思ってしまう。そもそも中国でのウィルスを、持ち帰ってきさえしなければ、ここまで問題にならなかったと個人的には思っている。悪いのは中国で、未だに責任を取っていないし(視点はずれるが、日本に対しては未だに慰安婦問題等で難癖つけてくるのに)。ただ、豪華客船の中でただ何もしていなかった訳でなく、医療従事者はじめ、厚生労働省は働きかけていたのだと言う事実のみは観ている者に伝わったのではないか?と私は感じました。

政治家はどこにいる。

増本淳氏が企画、脚本を担当している。

彼は元フジテレビプロデューサー。あのテレビ局の内情は内部告発であり信憑性が高い。

全編、DMATの医師・看護師、クルーが不当に評価されてきたことへの怒りと、その名誉回復への情熱に満ちている。

身を挺して救命に尽力している人々が激しい差別と排除に遭い、口惜しさと情けなさ、彼らへの感謝で、涙なしには見られない。

ただ、こうなると、どこまでが事実であるのかが気になる。

①厚労省の役人 立松(松坂桃李)はウソをついてでも、入院先を確保する。

②テレビ局の現場取材を行う、女性が報道の仕方に躊躇を感じる。

③400人を受け入れた愛知の病院はその後どうなったのか?

④現場のリーダー 仙道は具体的に、特定の人物として存在するのか?

彼はコロナウイルスを上陸させないことよりも目の前の命を救おうとする。

全て事実だとしたら驚くべきことだ。

組織とルールに逆らってでも、自分の信念を守り通す姿勢が、現場のスタッフのみならず、厚労省の役人や、患者を受け入れる病院にも広がっている姿には感謝しかない。

DMAT指揮官・結城(小栗旬)が報道の女性に「どこか面白がっていませんか?」の言葉に女性は答えることができない。あの忸怩たる思いは事実だと思いたいが、ここは信用できない。

ただ、あのマスコミの態度を助長しているのは私たちなのかもしれないとも思う。

ひとつ気になるのはこの映画の中で「政治家」は全く登場しないことだ。

立松が意見を上申するのは厚労省の役人だ。政治家ではない。

そこは暗澹たる気分になった。政治家が何かを決断した形跡は見えない。

最後に、立松は医師が行うべき判断を独自にして、陰性の兄と陽性の弟を同室にする。

おそらく明確なルール違反であろうが、それが尊い。

最初いけ好かないいなややつに見えたが、結城との関係がどんどん親密になっている。

「偉くなれよ、お前みたいな役人がいてくれれば現場の俺たちはもっと働きやすくなる」

なんという賛辞であろうか!

いつの間にか厚労省の役人をお前呼ばわりしているのもこの映画の真骨頂に思えた。

仙道医師(窪塚洋介)真田(池松壮亮)も素晴らしい。書きたいことありすぎ。

全683件中、221~240件目を表示