三好銀の連作短編漫画集「海辺へ行く道」シリーズ(全3巻)が原作。漫画家も作品も知らなかったが、試写鑑賞後にがぜん興味を持ち、電子コミックで購入、一気読みした。三好銀の作風をたとえるなら、“ソフィスティケートされたつげ義春”だろうか。三好銀のほうがキャラクターの線や背景の描写が洗練され、ユーモアやペーソスが穏やか、シュールさやエロスの要素もあるが控えめ。それでも、人間の複雑さ、人生のままならなさを肯定も否定もせずただ受け入れる感覚がつげ義春作品と共通するように思うのだ。

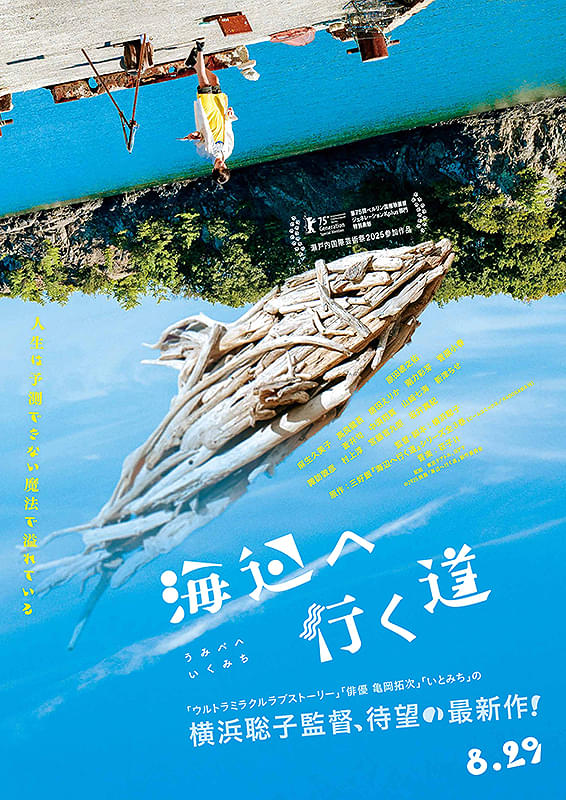

横浜聡子監督は脚本も担当し、シリーズ3巻に登場するキャラクターとエピソードを整理して、アレンジを加え、巧みに組み合わせて三幕物の映画に仕立てている。せっかく原作が手元にあるので、参考資料として各話の題とキャラクターやエピソードの出典を書き残しておく。

第1巻「海辺へ行く道 夏」

・「遅いランチタイム」から、海辺でランチを売っているおばさん、静か踊り

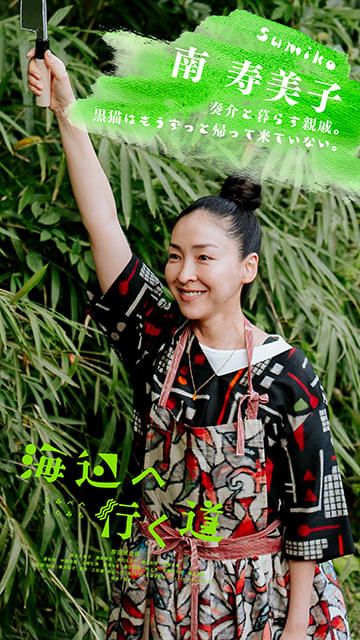

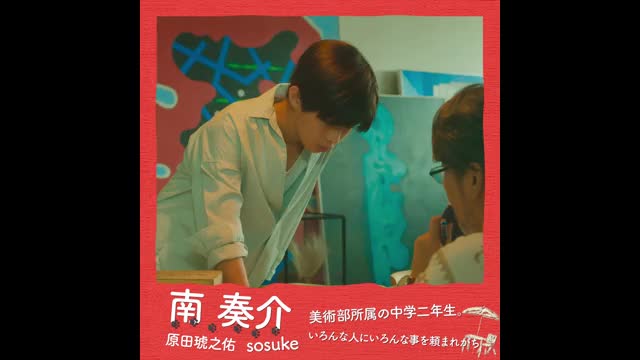

・「回文横丁」から、中学生の奏介、団子髪の女性保護者、黒猫

・「海辺へ行く道」から、奏介がA氏に頼まれて人魚の模型を作る話

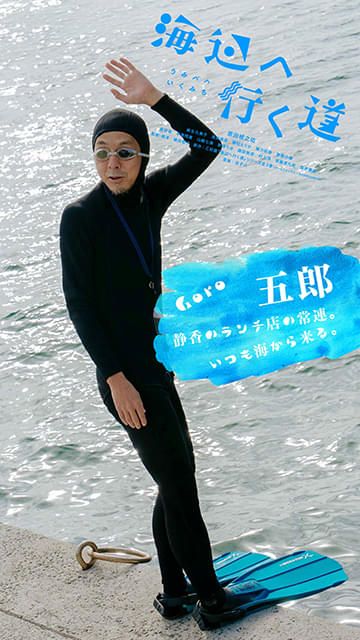

・「夏休み新聞」から、奏介が同級生女子・平井に頼まれて夏休み新聞の取材をする話、海からウェットスーツで現れランチを買いに来る男

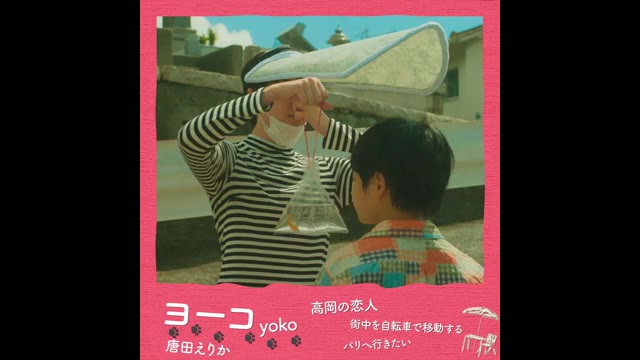

・「高岡刃物商店」から、移動販売で包丁を売る男と長いつばのサンバイザーをかぶる女のカップル

・「残暑物語」から、よそから来た女の子に恋をする良一、母親とその義父の3人家族。特養ホームの認知症老人たちとケアマネージャーの顛末

第2巻「海辺へ行く道 冬」

・「あるアーティストの帰郷」から、寝たきりの老女のため彼女の亡き夫に変装するマスクを作るテルオ、テルオの妹。野生動物が街を騒がせる話

・「どこかに穴でもできたのかい」から、不動産屋の女性とわけありの男性から頼まれて奏介たちがトリックアート的な“床の穴の絵”を描く話

第3巻「海辺へ行く道 そしてまた、夏」

・「カナリア笛を吹いてごらん」から、貸金回収業のメグがカナリア笛をもらって甥の奏介や芸術家らに吹かせる話

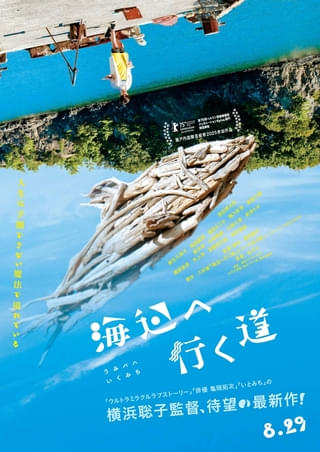

原作情報が思いのほか長くなってしまった。撮影の月永雄太は冨永昌敬監督とずっとコンビを組んでいるイメージだったが、調べたら冨永監督の近作「白鍵と黒鍵の間に」と「ぶぶ漬けどうどす」では別の撮影監督だった。横浜監督とは初めて組むようで、相性は良いと感じる。4対3のスタンダードサイズは、いくつか登場する創作物に寄って写す際に不要な余白が少なくなるし、人物を入れ込んだ画も絵画のような構図で収めやすくなるので、妥当な選択だろう。青味の強い海が背景に映り込んだショットをはじめ、全体に彩度を上げた処理によって、トイカメラで撮影した写真のようにレトロでノスタルジックな風味が加わった映像世界が生まれている。

原作漫画を読んだ後に本編を再見して、もともと個々に独立性が強く散発的なエピソード群を横浜監督が再構築し、三幕構成でゆるやかに連なる群像映画を生み出したことに感心する。ただし、一本軸の明確なストーリーラインがあるわけではないので、分かりやすい劇映画やテレビドラマに慣れた観客には散漫でとっちらかった内容に思えるかもしれない。

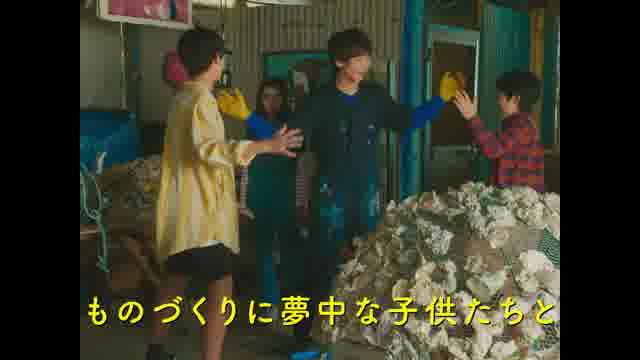

アーティストの移住を歓迎する街が舞台なのに、本格的な創作を行う大人の芸術家がまったく登場しないのも本作のシニカルなポイント。対照的に、奏介をはじめ子供たちは純粋に楽しいから、誰かの役に立ちたいから、好きな人に近づきたいからという動機で、何かを作ったり、学校新聞で伝えようとしたり、写真を撮ったりする。たくらみのある大人たちは子供の創作物や表現に触れ、価値をお金に換算したり、自らの“正義”のために利用したり、善意の裏によからぬ意図があるのではと邪推する。そんな子供と大人の創作や表現をめぐるエピソードの数々をパッチワークのように組み合わせた1つのオブジェとして、映画全体を俯瞰することも可能だろう。

横浜聡子監督の初長編作「ジャーマン+雨」と次作「ウルトラミラクルラブストーリー」はいずれもオリジナル脚本で、狂気をはらむ愚者が周囲の人々をかき乱し困惑させる話を通じて、世の常識や固定観念を痛烈に風刺する作家性が際立っていた。ただし近年の「俳優 亀岡拓次」と「いとみち」は小説が原作、そして今作が漫画原作と、原作ものが続くようになって商業映画をそつなく仕上げる安定感が増した反面、とがった個性や毒気が影をひそめたようでさびしくも思う。そろそろまたオリジナル脚本で才気を爆発させる劇薬のような映画を作ってほしいと願う。

ラブ&ピース

ラブ&ピース 俳優 亀岡拓次

俳優 亀岡拓次 シーサイドモーテル

シーサイドモーテル インスタント沼

インスタント沼 グッモーエビアン!

グッモーエビアン! 高野豆腐店の春

高野豆腐店の春 ガール

ガール CASSHERN

CASSHERN アイデン&ティティ

アイデン&ティティ 回路

回路