トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦のレビュー・感想・評価

全311件中、21~40件目を表示

昔ジャッキーチェンで香港映画が大好きだった年代には間違いなく刺さり...

昔ジャッキーチェンで香港映画が大好きだった年代には間違いなく刺さります!

香港アクションが帰ってきた!

サモハンもお元気でよかったです

アクション好きには絶対みんな大満足でしょう!

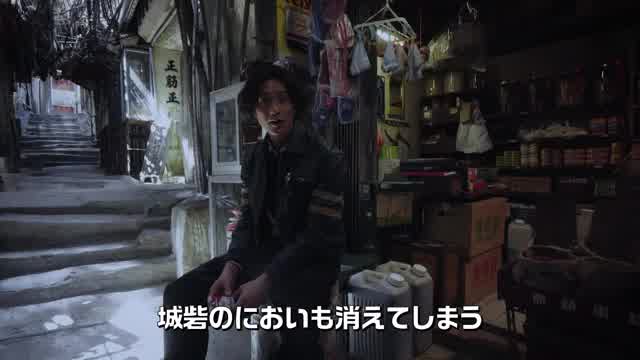

九龍城塞の建物や背景がいい意味でゴチャゴチャしててかっこよくて刺さりますね

九龍城砦好きにはたまらない

ヤラれるシーンも秀逸

ワイヤーアクションとかあまり好きではないので予告編見たとき少し心配していましたが杞憂でした。拳と蹴りによる肉弾戦、ぶつかり合い、格闘技、そして巧みな技が面白くて何度か巻き戻して観ました。心配していたワイヤーアクションは、どうしても違和感がぬぐえなかったけど、ヤラれるシーンやその他ヤラれ役含めてそういう反応動作も大事だなってつくづく思いました。絶対痛いでしょって思わせてくれる倒れ方、苦痛の顔、きっと撮り方も上手いんでしょう。ヒットするだけはありますね、さすがです。若者たちがチームでリベンジする姿は熱いものがありました。

雑踏としてボロボロなのに見ていると愛着湧いてくる九龍城砦とか、女の子とのやりとりとかも好きです。

ただ、香港映画をほとんど見ないため始めはキャラクターの名前がなかなか覚えられず、彼らの立ち位置や過去編を見ても理解するのに少し時間かかってしまいました。あと時代設定が80年代なのでいろいろとダサい⋯⋯ところもあったけど、後半はほとんど気にならなくなりました。少し残酷なシーンもあるので胸焼けを起こします。

返還前の香港を知る年代には懐かしい作品

香港で大ヒットするのは分かる。その風景が懐かしいあの頃の香港を映しているし、大勢で集まってワイワイ楽しむ香港の習慣、文化が描かれているから。そして当時の香港映画に慣れ親しんだ者としては、この雑なストーリーの組み立て、熱い友情や恩義を軸に復讐へと命をかける流れが何とも懐かしい。

あの密集した雑多な街のネオンの中に飛行機が突っ込んでいくイメージの空港、その中でも特にヤバそうな九龍城砦という古い集合住宅地域、スクリーンを見ていてあの街の独特な臭いが漂ってくるような気がした。

サモ・ハンまだお元気そうで良かった。

本作のアクションは日本人チーム、本番香港の作品を手がけるなんて素晴らしい。

昔と違って自由に香港映画をつくるのは難しいかもしれないけど、文化が絶えないように頑張って欲しい。

ラストのカット集の雑さも、らしいファンサービスとして楽しみました。

なんか昔の懐かしい思いがする映画

前評判が良く、みたいなと思っていたので今更ながら見にいくことに、最初から最後までアクションシーン盛りだくさんのスカッとする話かと思っていたのですが、復讐劇に利権絡みの話がありそこそこ面白く拝見しました。

しかし、話が進んでいくとどこかで見たなという感じがぬぐえず、昔の東映の任侠ものに近いものがあり、裏社会の映画はどの国も一緒かと変に納得してしまいました。

また、途中でご愛嬌程度にカラオケ機械のマニュアルを読むのに日本語が出てきたり、モニカ歌ったりそんな部分で時代を感じました。音楽が日本人てのもあるんでしょう。

映画自体は、可もなく不可もなくなんか昔の映画に浸っている感覚で飽きずに見れるのですが、正直少し長く感じました。もっと切れるところあるんじゃないと思っていたのですが、最後に削除されたシーンがおまけでついてましたがそこ残して、他切ればいいのにと思うシーンが1つ2つほどありました。

アクションシーンはやっぱり香港映画でした。

ワイヤーアクションの見本のような技の繰り出しや、いくら映画といえど死んでるだろうと思われる主人公たちのやられっぷりに後半笑いそうになりました。

また、サモハン・キンポーを久しぶりに見て懐かしいなと思いました。原作と少し違うようなので、原作も読んでみようかと思います。

最後に見終わって知ったのですが、るろうに剣心と同じ日本人がアクション監督なんですね。そういえば、顔にマスク?つけてた医者みたいな人も出てたし、はずしたら藤原…だったら大笑いだななどと帰り道で笑いそうになりました。

九龍城寨。 かつて香港が英国統治下だったころ、啓徳空港の近くに実際...

九龍城寨。

かつて香港が英国統治下だったころ、啓徳空港の近くに実際にあったという、治外法権。

生計を細々と立てる人もいたり、裏社会の組も暗躍したり。

どこ出身だか、身分証は持っているか、そういう市民の前提さえも安定しない人々。

細々と暮らす側の人たちには、着実で丁寧で温情豊かさも感じつつ。

組同士の揉め事が、急に激化し、熱くなる男たちの模様。

アクションバトルがすごい見応え、というか現実離れすら感じる、

どこまでが現実の抗争だかカンフーバトルだか…。

物語というよりは、この映画の主な目的は

カンフーなどアクションをきれいに見せること、

役者を格好よく見せること、

なのでしょうかね。

抗争シーンばかりが長すぎて、見ていて飽きる感じもしましたが

そういう見方をすれば、たしかに美しい印象。

まるで、数年前にみた "RRR" のように、

ザコキャラでウォームアップ、徐々にボス級になり、ラスボス攻略に至るまで。

ただ映画を見ているだけなのに、体内のHPが、次々と奪われた感じがしました。

それにしても、建物の隙間のネオンや配管とか、レトロ香港らしい匂いが強烈な映像作品でした。

そこに九龍城がある

正直前評判が良すぎて期待しすぎました。

面白いんだけど、超面白い!とはならなかった。

カンフー映画って殆ど見たことないですが、正直西部劇みたいな感じでちょっと昔のイメージがあります。

それを踏まえてなのか、前世代のおじさん達はカンフーも駆使したアクションをするのに対して、次世代は殆ど使わないのも良い対比になってました。

主人公たちと同じ次世代のラスボスは露骨に使いまくってましたが、それもカンフー(昔)を打ち倒す現代アクション、なお龍兄貴とカンフーに敬意を評して締めはカンフー、という意図を勝手に読み取れたので良かったです。

ストーリー的にも香港の移り変わりを描写してる訳ですし、そんなに間違った見方はしてないと思うけどどうなんでしょう?

宣伝にもありましたが、確かにセットがしっかりしており、生活感をヒシヒシと感じる描写も凄いと思いました。

描写されすぎてちょっと行きたくもないし、ましてや住みたくはないですね…

侠気、郷愁、龍兄貴!

遅ればせながら、配信で鑑賞(入城)いたしました。

兎にも角にも、龍兄貴がカッコいい!もう、構えただけでカッコいい。昭和のスターを思わせるような、貫禄と見応え。(今なかなか日本の俳優にこういうスケール感と色気ある大人の人いない)

インド沼からトワウォにいってる映画民が多いという話も、激しく納得しました。弩アクションと侠気と、血の因縁!ちょいちょい、「いや、そうはならんやろ」と思うとこもありつつ勢いと熱量で納得させられてしまう。

若い衆4人組もそれぞれ良くて(タイプが全然被らないことに感心)、素朴な洛軍の不憫さに心揺さぶられ、信一の美形っぷりは目に楽しかったです。

洛軍の吹替が小林親弘さんだったので、ゴールデンカムイの杉元のキメ台詞「オレは不死身だ!」が出るかなとちょっと期待しましたが不死身の人多すぎ強すぎで、洛軍にはセリフ回ってこなかった(途中、お姫様抱っこだったし笑)。

とはいえ目がいくのはやっぱりルイス・クー演じる龍兄貴でした。クライマックス、若い4人だけでラスボス(コイツがもう、なんていうか…w硬直!)に立ち向かうシーンでの、巻き上げる風の演出は「兄貴もここにいるぜ」な感じで胸熱…いまはもうない九龍城砦と、確かにそこにいた人々。

熱さの余韻と美しいエンディング曲に思わず目が潤み、若いのもいいけどカッコよく歳とるのすごくいいなと思わせて頂きました。

ありがとうアニキたち!!

追記・洛軍がひたすら働くシーン(下味の順番が覚えられないw)でのBGMがSnowman(日本のグループでなく)のテーマだったのがなんか不思議な感じでした、合ってたけど。

「トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦」アクション映画として...

香港人の心の玉手箱・・・九龍城砦!!

香港がイギリスから中国に返還された(1997年1月)

その5年前に香港に行きました。

ガイドの青年は、

「これが有名な東洋一のスラム街と呼ばれる九龍城です、」

と、指し示した場所は黒っぽい小高い山に狭い住宅が、

積み木のようにアトランダムに重なっていた。

今回はその内部に潜入したドッキリカメラマンの気分です。

3ヘクタールに500棟ものバラックのビルが積み重なっている。

内部には床屋も食べ物屋も、ドラッグストアも。

生活感溢れると共に、天井に黒黒した電線がぶら下がっている。

香港返還前の貧しくても自由で活気あふれる嘗ての香港を

懐かしみ、楽しむそのエネルギーに圧倒されました。

身分証を求めて悪戦苦闘していた主人公のヤン。

役所に行って探してもらったら、香港生まれの戸籍が、

ちゃんとありましたね(笑)

親は水上生活者だったらしく、懐かしい知り合いに出会ったりする。

トニー・レオン、レスリー・チャン、アンディ・ラウ、

この辺りの香港スター以降を知らないので、難しいフルネームは

誰が誰やら・・・

床屋の親父さんが大ボス?

新旧住民が争う、やばいヤクザモンも争う。

ヤンと仲間の友情とか、よく分からなかったけれど、

ともかく圧巻のラストの20分。

アクションに次ぐアクション。

《今夜は家を出るなよ》

女たち、子供たちに言い聞かせて、

ウラボシエのお祭りの賑わいを背景に・・・ここは賑やか、

城砦内部に入るとワイヤーアクションのアクロバチックな

動き。身体能力の高さに唸りました。

1993年に九龍城砦は、取り壊されたけれど、

香港民には懐かしい、楽しかった

思い出の場所。

今よりずうっと自由だったのでしょうね。

同じアジア人でもこうも違うのかと

良くも悪くもマンガみたい

予告編を観たらどうもあんまり僕の趣味ではないっぽかったんで観に行くつもりは無かったんだが、映画館であまりにも長く上映してるんで、じゃあ観てみるかと映画館に行ってきました。

うーん、やっぱりいまいち僕の趣味じゃなかったなあ。やはり世の評判より自分の直感を信じるべきだった。なんというか確かにアクション映画だし一種のカンフー映画ではあるが、どっちかっていうとバイオレンス映画の要素が強い。原作は小説とその漫画化作品らしいが、ノリとしてはヤクザ映画とかヤンキー漫画とか殺人格闘技バトル漫画なんかに近く、キャラクター設定やストーリー展開がいかにもそれ風で台詞もこてこてにクサい。どうもそういうのが趣味ではないんだよな。

またアクションシーンではワイヤー使いまくりで、ほとんど『グリーン・デスティニー』。時代劇やファンタジーやSFなら別にいいけど、現代アクションでそれをやられるとあまりにも人間技じゃなくて、あり得なさすぎる。最後の敵は気功で体が鋼鉄のように硬くなりどんな攻撃も受け付けないという、そんなんありか?な無敵キャラだったし。アクション自体は面白いっちゃ面白いんだが、どうにも違和感が強い。ま、それも漫画的表現なんだろうが。

九龍城砦内はほぼ全編セットで野外風景も多くがCGなのは仕方ないにしても、やはり作り物感が強いし、出てくるのが男ばかりで魅力的な女性が出てこないのも面白くない。正確には1人だけ若い女優が出てはきたが出番は少なく、あとはモブ的なオバサンか子供が少々だけ。ひたすら暑苦しい男たちの暑苦しい戦いが繰り広げられる。つまらなくはないんだが、やはり僕の趣味ではない映画でした。でもこういう映画が好きな人は面白いと思う。

カンフーと九龍城

やっと観ましたYO!

カンフー映画に興味ないのでスルーしようと思ってたんですが、ずーっと上映してますよね…ずーっと(笑)

1月から始まって現在6月の終わり、さすがに気になりますよ、こんだけ上映してたら(笑)

実は、もっと前に観ようと思ったことあるんだけど、すごい混んでたんで、その時は辞退しました(笑)

今回あらためて、ロングランと人気ぶりから期待して観たんだけど、予想より面白かった♪

運命の悪戯か…ドラマチックでエモーショナルな脚本、バッキバキのカンフー、みごとなアクション、再現された九龍城。

そりゃあ人気あるはずだわ、納得しました。

脚本が良かったですよね、カンフーもカッコ良くてカンフー映画にハマりそう(笑)

タランティーノが好きそうだな…と思いながら観てました。

ソニーのテレビなど日本の家電製品、吉川晃司さんの「モニカ」のカバーや「ダンシング・ヒーロー」など、バブル時代の日本を感じさせるモノも出てきます。

「モニカ」の中国語カバーは知ってたけど、カバーしたのはレスリー・チャンらしくて調べてみて驚いた、知ってました?

九龍城は、ザ・モッズが「junk yard 九龍」って曲を演ってたり、ゲーム『バイオハザード6』に九龍城らしき舞台が出てきたり、興味あったので楽しめました。

取り壊されてしまったのが残念ですね…

まだ観てない方は、ぜひ観て下さい。

もう1回観たい♪

全311件中、21~40件目を表示