敵のレビュー・感想・評価

全263件中、1~20件目を表示

老いたら身の程をわきまえろという圧力 ="敵”

「ただ生き延びるために生きるってことを、どうしても受け入れられないんだよ。」

「残高に見合わない長生きは悲惨だから。」

初老に差し掛かった私にこの台詞がぶっ刺さる。

ついこの前まで若手の部類だった自分なのに、急に定年のテンカウントが始まり、いつのまにか会社の期待も次世代に向けられるように。

狭い会議室で会議をした後など「おっさん臭」が残っていないか気になる。夕方になると発しているような、、毎日「石鹸」で身体を洗うのは必須事項。

定年後の仕事は「ツテから付き合いであてがわれないと」どうやら無いのだろうな。さもなくば若者といっしょにアルバイト?プライドが耐えられるか。(私は儀助と異なり耐えざるを得ないのだが)

身体も急にあちこち壊れだした。いつ何がみつかってもおかしくない。

若い女性に対する振る舞いも今まで通りだと「勘違いおやじのハラスメント」になり兼ねない。好意ではなく、単に私の立場に対して媚びているだけ、もしくは気を使っているだけであることを決して勘違いしてはならない。それこそ儀助のように「立場を利用したハラスメントですよね」と教え子から冷や水浴びせられかねないぞ。自戒せよ!

老いや死は少しづつやってくるのではない。気づいたらそこまできているのである。いつの間にか老いているのである。

それに対して自分の意識はまだ大学出て就職したときの気分。若手のまま。年を取れば中身も自然と大人になるわけではないんだな。はじめて知ったよ。

周囲の「老いたら身の程をわきまえろ」「慎ましく、ひっそり生きろ」という無言の圧力はこれからもっと強まっていくのだろう。

身体や見た目の劣化&周囲の扱いの変化 vs 自分の意識。このギャップが「北との戦闘」なのかもしれない。

気をつけないといけないのは「北による侵攻」はいつのまにか始まっているということ。

「イタイおっさん」と呼ばれぬために、身の程をわきまえ、シャワーも3日に1回と節約し、おしゃれなバーや食材やワインを嗜むなどはイタイ行動なので慎み、少ない年金と貯金でひっそり隠れるように生きて、ただ「来るべき北からの攻撃」に何ら抵抗せず早々に投降するのが正しい老いた者の在り方か。

なんだかくやしいな。

「ただ生き延びるために生きる」は私も耐えられない。私は人間であり、達観した仙人ではないのだ。

最後に儀助が北に向かっていった姿が脳裏に焼き付く。北との戦いに勝利することは決してない。でもだからといって。。

自分の生き方の矜持を考える。

吉川晃司の金言を置く。

「80までカッコつけて、『あいつ死ぬまでバカだったな』と言われたい。」

「元気でエロくないとしょうがないでしょう、人間は。俺は『理性は間違うけど本能は間違わない』と思っている。」

※前半はお腹が空いてくる。焼き鳥と蕎麦が食べたくなった。

※料理、洗濯物畳み、冗長なほどのキチッとした生活描写は何を現している?

※そういえば隣の席の観客が加齢臭、空咳、背中曲がりのコンボ。リアルに老いを感じた。

※現実と夢が錯綜する構成。何が現実で、どこから夢なのか、わからない。

※河合優美、ここでも登場!しかし魅力的な話し方。

※モノクロ映画は情報が限定されて集中できて良いな。

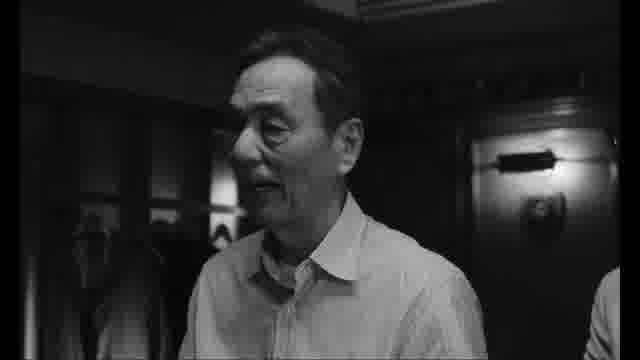

※長塚京三さんって、Wikiみるとパリ大学に6年間も留学していたと!フランス史教授の雰囲気も納得!

※SMAPの中井君、木村君と同じ年齢。だからかいつまでも自分も若いと思っていた。中井君の事件、、考えさせられる。。

きちんとした生活に迫る「敵」

筒井康隆の原作ということで、現実と虚構が入り乱れるような内容なのかなと思って見に行った。原作は未読だったのだけど、概ねその予想は間違っていなかった。作品の前半は、老年期の元大学教授の丁寧な暮らしぶりを執拗なまでに見せていく。難解も麺類を調理して1人で食べるシーンを反復して、彼がきっちりとルーティンの中で生活をしている様を見せる。妻に先立たれ一人暮らしできちんとした暮らしをおくっている、日本家屋の住処も掃除が行き届いていて片付いている。

だが、一通の奇妙なメールがなぜだか彼の生活を狂わせていく。「敵がやってくる」という言葉を発端に不安に駆られるようになったのか、妄想と現実の境がなくなっていく。この感覚をモノクロの映像によって強化していたのが印象的。モノクロの白日夢感が、カラーでは出しにくい感じを作ってくれていた。主演の長塚京三氏は、老年期の見せたくない部分を見せながらも、威厳や清潔さを失わないところがすごいなと思った。彼じゃないと成立していない作品だと思わされる。

混沌モノクロ夢と現実まさに筒井康隆

混沌モノクロ夢と現実まさに筒井康隆

期待値がかなり高かったけど期待を裏切ららず!品の良い元大学教授の素敵な暮らしぶりに途中まで「長塚京三は素敵。いつ筒井康隆っぽさでてくるのか?」と思いながら鑑賞。途中から夢と現実が交差し始め混沌の中ふと現実が顔を出す感じに。いやどこまで現実?妄想?北から来る敵って?ネット民?妄想ワールドに行ってしまった。筒井康隆✕吉田大八成功してると思いました

平穏から狂気へ——老紳士の生活が崩れ落ちる時

世にも奇妙な日常ナイトメアノワール

長塚京三は今なおダンディー

淡々と進みながらも不穏な空気に取り込まれ見入ってしまった。

モノクロだし昔ながらの一軒家で倹しく一人暮らしをしているので時代設定が昔なのかと思いきや、先生は普通にiMac使っていてそういう意図でのモノクロじゃないんだなと。話が進むにつれ、前後の文脈がプツッと切れたり先生の妄想やら亡くなった奥様やらが出てきて不可解になってくると、モノクロであることの意味みたいなものがわかったような気がした。

仏文の元教授で表向き品位を保ちながら、内に秘めている人間的な欲望を表現するのに、長塚京三というキャストがドンピシャで、あれだけ曝け出してなお不快感を与えないところがすごいなと思った。

瀧内公美、河合優実、黒沢あすかの軽薄でない艶かしさも、学のある人物を翻弄するのに十分な説得力あり。

最後に出てくる中島歩は先生の親類設定に大きく頷けた。

全部をわかろうとしなくても面白かった。

敵が来て

前半は主人公のシステマティックな中に楽しみを見出す日々の穏やかな生活が描かれていく。主人公の作るメシが白黒なのにとにかく美味そう。焼き魚にハムエッグにざる蕎麦に冷麺と、どれも長塚さんが実際に作り(あるいは作ってるように見せ)、そしてそれを実に美味そうに食う。また年下の友人や元教え子との交友などのささやかな日常の楽しみが描かれ、瀧内公美演じる美しい元教え子との食事や河合優実演じる女子大生との会話などにひそかに胸をときめかせる。それを観ていて、こういう生活もいいな、一種の理想かも、などと思わせてくれる。

だが後半、「敵」メールの受信と共に主人公のそんな日常は徐々に現実と地続きのような奇妙な夢(悪夢)に侵食されていく。実際、後半は夢から覚めたと思って、映画を観ていたらしばらくするとそれもまた夢だったという描写が何重にも続き、しまいには観てるこっちもどの部分が主人公の現実なのか、あるいは全部が主人公の夢・妄想・幻覚なのかわからなくなってくる。というか全部が夢・妄想・幻覚としか思えないカオスな展開となる。そのあたりのブラックな迷宮世界は筒井康隆的なのかもしれない(筒井の本を読んだことがないんではっきりとはわからないが)。また、観てて、こう言っちゃなんだけど、なんかちょっと身につまされるところもあったりなんかして、観終わってシュンとしちゃうというか深く考え込まされるというか。主人公は自分より20歳以上も年上なんだけれど、それでも。

それにしても、さすが長塚京三、素晴らしい演技でした。実は僕、昔から長塚さんが好きなんですよね。長塚さんは1995年にサントリーNEW OLDのCM(「恋は遠い日の花火ではない」ってやつ。監督は市川準)で一般にもブレイクし理想の上司とも言われたが、僕はそれよりずっと前の80年代から好きだった(我ながらシブい趣味の子供だ)。何のドラマで観たのかはすっかり忘れちゃったけど。女優陣も元教え子役の瀧内公美、バーでバイトする女子大生役の河合優実、亡き妻役の黒沢あすか、3人とも好演。特に瀧内公美は、あんな女性に親しく接されたらそりゃときめいちゃうだろ、というかときめかざるを得ないだろという説得力がありました。

誰にでもいつかは訪れる「敵」。

原作:筒井康隆ということで、なんとなく構えて見てました。

シュールな展開なんだろうな、と思いますよね。

ところが、前半は、ちょっといけてるシルバーな男の生き様を描いていて、

肩すかし。妻を亡くして一人ぐらいなんですが、知的な人で

料理も洗濯もきちんとこなし、シャンと生きている。

これはこれで、いい映画だな、と思っていたら、後半は雰囲気が一転。

いわゆる敵がやってきました。夢なのか、現実なのか、妄想なのか?

要するに、急にこうなってしまうということなのかな。

いろんな賞に輝いた作品のようですが、前半のムードのまま

ストーリーを追いかけて欲しかったな、個人的には。

「老い」とは「敵」?「味方」?

己を蝕む敵

モノクロの焼き魚が美味しそう

フランス文学の元大学教授。妻には先立たれ、都内の古い日本家屋にひとり暮らす。早起き、自炊、掃除、雑誌連載の仕事、友人との晩酌、教え子たちの訪問。静かで潔い生活を選択したはずの男に不穏な何かが迫る。

歳を取ったらこんな生活は悪くないなと思わせる、文学的隠居生活の描写が次第に崩れ始める。映画全体のペース配分が絶妙に良い感じで、これから起こることに期待膨らむ。

物語に何かが起こって欲しいという期待と、美しい生活が壊される不安が織り混ざり、またモノクロの効果もあって新鮮な後味が残る。

焼き魚が美味しそう。

最後は、うーん、文学的というか、筒井康隆ぽいというか、夢と現実が混ざり合った結末と言えば良いのか、説明し難い。

役者が皆さんお上手。

妄想は人間を貶める「敵」

彼はフランス文学では著名な教授だった。モリエールら劇作家が専門。

プライドと名誉だけで生きてきた。

出入りの女性編集者にうつつをぬかす一方、亡き妻をパリに連れて行ったことは一度もなかった。

彼は庭が広い平屋の一軒家で一人暮らし。何を思ったのか、プライドと名誉と過去を封印しようと試みる。

完璧な自炊ぶり、モノクロの映像に、彼自作の料理が美味しそうに並べられる。

「残高に見合わない長生きは悲惨だ」が彼の口癖。

そう、彼は完璧に自分の老後を演出しようとする。

だが、人間完璧に生きようとすればするほど、どこかがほころびる。

それは妄想らしきもので具現化される。もしかしたら、幻想は人間の美しさを擁護する「味方」で、妄想は人間を貶める「敵」なのかもしれない。

モノクロの映像に、元教授が辿ってきた負の側面が漏れ出る。

そこを暴き出す、黒沢さやか、瀧内公実、河合優実の女優陣が、美しくも怖い。

元大学教授が身の丈に合った隠居生活を送っているな、という印象で微笑...

けり

全263件中、1~20件目を表示