敵のレビュー・感想・評価

全363件中、81~100件目を表示

時間や空間を超越するモノクロ映画の威力

終活しつつ、潔く自分の死までの道筋を計画している老齢の元教授に

様々な敵が次々と襲い掛かってくるが、

現実・非現実が不明瞭で、その浮遊感がモノクロであることによって強調される。

さらに、ときに強いコントラストの画面描写によって質感が薄まり、

対象物体や人物の年齢、時代設定すらも曖昧になって、

後半の得体の知れない不可視な遠方からの強力な敵の攻撃が、

時間や空間を超越して同居しても不思議と現実感が損なわれない。

その長い時間軸を包含しているモノクロの表現が

老齢の生活、欲など生々しい部分をも描いたストーリーでありながら、

長塚さんの佇まいも相まって、

全体に美しさを保ち、雰囲気を醸し出しているように感じた。

惑乱体験にガツンとされて鑑賞後に呆然となりました。

吉田大八 筒井康隆

フランス書院文庫❤️

えっ、長塚京三79歳?

教え子(瀧内公美)をオカズにブリーフを汚してしまい、自分で洗う独居老人役。さすがにおちちは垂れていたが、目の奥のギラっとした感じは消えてないのはさすが。

筒井康隆のブラック小説が原作らしいが、筒井康隆のSF小説の飄々とした感じはない。

原作は読んでないので、どの程度脚色されているかはわからないが、旅行雑誌のサブ担当者役のカトウシンスケの遠慮のない図々しさと、フランス書院文庫が好きです発言はおかしかった。ワタシもフランス書院文庫好き。

映画は正直あんまし楽しくないし退屈だったなぁ。だいたいみんな経験済みのせいかな。

アンソニー・ホプキンスのファーザーとどうしても比べてしまう。

1998年に77歳だと確実に戦争で空襲を経験しているでしょうね。何でも溜め込む世代。エメロン石鹸はもう生産されていないらしい。

スーツケースにためていた石鹸。大学教授だった儀助がお中元·お歳暮にもらったのを奥さんが大事に貯めていたものなんでしょう。ひとりで奥さんを思い出しながら、一緒に湯船につかりたいと思っていた儀助がその石鹸を大事に使い続けていたのだろうと思うと、ものすごくエモいと思いませんか?そこの場面をもっと掘り下げて欲しかったなぁ〜とフランス書院文庫好きのワタシは思うのであります。

タイトルなし(ネタバレ)

こちらも安楽死の参考になりました。自分の死に方を決めていた主人公の生き方が。

(300万騙し取られて)不思議と怒りはないんだ。むしろなるべくしてなったような気っがする。世間知らずの大学教授への罰だよ。

という言葉が印象的でした。

モノクロでこそ際立ちます

妻に先立たれ、古い日本家屋に1人で住む渡辺儀助

設定は77歳でフランス文学の大学教授だった

独居老人と言っても、自炊して美味しいものもしっかり食し、公演や教え子から依頼される記事を書いたりして生活に張りがあるように見える

かつての教え子たちからも慕われ、時々は料理を振舞ったり、身の回りの雑用を請け負ってくれる教え子もいたり、たまには友人と酒を嗜んだりで、良い老後を満喫しているようにも見える

自分のお金の残高を計算しながら生活しているが、それはそれでしっかり見据えていてさすが元大学教授

かと思えば、行きつけのバーで働くバーのオーナーの姪っ子に大金を騙し取られたりして気弱な老人なところも

途中までこの映画のタイトルは「敵」であったことを忘れるほどだったが、パソコンに「敵」についてのメールが届き出したところで思い出した

そこから映画の雰囲気が変わりだし

儀助が悪夢を見るようになった

どれが夢でどれが現実か

覚めても覚めても夢なのか

そして敵とは

夢は全て儀助の妄想で、

その妄想が「敵」で

義助を追い詰めていたということなのだろうか

最後 儀助の遺言で槙男に家屋を託していたが、納屋の品物や、家の中の書物についても教え子に託したはずなのにそこには触れてなかったのは、教え子達も妄想?夢?だったのか

実はどこからが夢だったのか

モノクロなのも心理的に見入る要素になっていたし、最後まで不思議な感覚で鑑賞することが出来た

白黒画面で見る瀧内公美は、とても美しかった。。

筒井康隆原作、吉田大八監督作品。

YouTubeの『ホイチョイ的映画生活〜この一本〜』チャンネルを見ていて、この映画の事は知った。

調べてみると、筒井康隆はまだご存命で現在90歳。

『敵』を書いた時は60前半だったみたい。

この映画は、隠居している元仏文教授の妄想を描いている。

この状況を見ている人がどうとらえるか?

60前半だった筒井康隆は何を思ってこの小説を書いたのか?

若い人が見て共感できるところってあるのだろうか?

共感できなくとも映画として楽しめるとは思うが。。

2月の最初の祝日、お客さんは結構入っていました。

そんな事を考えながら映画を見ていた。

筒井康隆の本は何冊か読んでいた。

富豪刑事とか、文学部唯野教授とか学生時代に読んだ記憶がある。

昔はテレビにも出ていて、癖のある人ってイメージ。

このストーリーを映画にしちゃうんだから監督って凄いなと思いました。

娯楽映画という感じではないですが、映画作品として楽しめました。

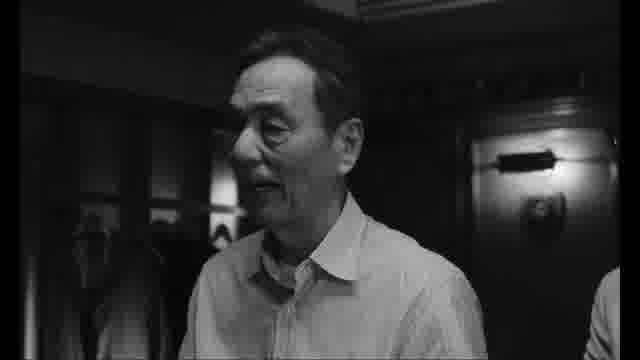

長塚京三の元大学教授役はまさしくピッタリでしたね。

この人は、こういう品のある役が似合っている。

白黒画面で見る瀧内公美はとても美しかった。

今まではあまり意識した事は無かったけど。。

河合優実は良かったのだけど少し飽きたかな。。

あんのこと、ナミビアの砂漠、八犬伝と最近見た映画にも出ていたし、出過ぎって感じてしまった。

ある高齢者の心情を見事に描いた秀作

(完全ネタバレなので必ず鑑賞後にお読み下さい!)

結論から言うと今作の映画『敵』を大変面白く観ました。

ある高齢者の心情を見事に描き切った秀作だと思われました。

主人公・渡辺儀助(長塚京三さん)はかつてのフランス文学者の権威であり、おそらくかつては時代の中心のフランス文学評論家として活躍した人物だと思われます。

しかし、フランス文学評論家として重宝された時代は過ぎ去り、主人公・渡辺儀助の社会的な権威は薄まっている事が、雑誌の連載掲載の先細りとしても示されます。

この、かつては時代に上げ底にされ、というより時代の価値観の中で必死に研鑽を積んだ足場が、時代が過ぎ去ることによって空洞になり、自身のプライドだけが宙をさまよっている状態は、大小はあっても高齢者の(特に男性の)誰しもに訪れる普遍性ある場所だと思われました。

今作はその意味で、主人公と同世代やそれに近い人なら当事者として、あるいは自身の父親として、あるいは自身の祖父として、多くの世代にも思い当たる関係深い映画になっていたと思われます。

主人公・渡辺儀助はこれまでと同様に(妻・渡辺信子(黒沢あすかさん)が亡くなった後からと思われますが)朝起きて自炊をし、日常生活を淡々と過ごしています。

しかし現実は、自身の足場は時代が過ぎ去った後に空洞になっており、自身のプライドだけが宙をさまよっています。

そして次第に自身の内面に、妻・信子の幻影や周囲の女性に向けられた性欲の妄想や悪夢や陰謀論が忍び込んでくるのです。

(今作はもしかしたら高齢者の女性とは違った感覚があるのかもしれませんが)

男性にとっては誰しもが避けられないある一つの高齢者の心情の過程を見事に描いた秀作だったと思われます。

(なぜ傑作とまで個人的には思えなかったかというと、とはいえ一方で私的には本質的なところで高齢者の感情がそこまで理解出来ているとは思えず、その点では私は今作の描写からは切実さの点で外部の人間ではあるからだろうとは思われています。)

私達は高齢者になって、

1.かつてあったがもうすでに無くなっている時代の足場を、今でもあったことにしてしがみつき「老害」として振舞い続けるか

2.時代によって簡単に自身の足場は無くなることを受け入れ、自身の価値観を常に捨てて辛うじて現在でも残った自身の価値観のみを残したままで新しい価値観を受け入れ続けるか

3.どちらもかなわず、最後には幻影と妄想と悪夢と陰謀に侵食され自身を消滅させていくか

それらに備えろと伝えている映画にも思われました。

そのことを全く理解する頭の無い”老害”と言っていれば時代を断罪し切った気になっている自身の表現の稚拙さ浅はかさを自らは理解していない、ごくごく一部の芸人やそれを持ち上げているさらに馬鹿な周囲などが存在はしてはいます。

今作の映画『敵』はそれらとは真逆な、遥かに深く現在への1つの解答を示し切った秀作だったと、僭越思われました。

生と死を行きつ戻りつ

原作未読で映画だけ、感想を記載させていただきます。

長塚さん演じる元教授(今後は「先生」と書きます。)が送る、最後の一年ということが、物語の表面的な時間経過となっている本作ですが、そこに先生のたくましい妄想力が加わることにより、時間は意味を成さず、むしろ逆行することすたあるかのような状態になっていくのが、個人的にとても魅力的な作品であると感じ、たった一人の老人の、人生の最後をひっそりと描くだけにも関わらず、強烈なインパクトを残していると思いました。

恐らく、表題である「敵」とは、己のうちに潜むものであることが、予告編など様々な媒体で、ぼんやりとですが予想できていました。それでも、ここまでしっかりと描写するのは色々な意味で挑戦的で勇敢であり、素晴らしい試みであると考えます。

まず書いておきたいこととしては、冒頭も書かせていただいた「時間」や「夢か現実か」など、そういうものはまず取っ払って観た方が分かりやすい作品なのかな、と個人的には思いました。どの作品でも、感想は十人十色でありますが、その感想に物語上のギミックを混ぜすぎると、時として本当に思っていることが沈んで行ってしまうと思うからです。なので、わたしは、上記の「時間」や「夢と現実」、「空間」なども含めて、敢えて考えずに思ったことを書こうと思います。もちろん、「敵」について送られてくる正体不明のメールについても、夢か現実か分からない舞台装置に過ぎないと思っていますし、分かったところで個人的にあまり意味を持たないため、あまり考えないことにします。

この物語のほとんどは、先生が日々を淡々と生きる描写で構成されており、先生が朝起きて、コーヒーを豆をゴリゴリ潰すことから始めて、朝食を作り~というような流れを淡々と音楽なしで表現します。この淡々としていつつも「生命活動」をしっかり描くところも魅力的だな、と思っています。そんな先生は、その中で出会う友人や井戸を掘ってくれる元教え子に、自身の死を予期したかのような発言もします。そういう時の先生はとても理知的で、所謂「理想の老後」を悠々自適に送っているのようにも、わたしには見えました。つまり、人間は老いて死を待つだけになる、つまり「必要とされなくなる」存在であると言外に示しているのだと思います。先生も割と自虐的に「わたしの話に10万円の価値があるという根拠はない。」などと、達観したかのような発言をしていますので、多分、そういうことなのかな、と思いました。

そのような中で、先生は3人の女性と主に関わります。3人は様々なかたちで先生と出会いますし、年齢も境遇も、関わり方もそれぞれです。しかし、唯一同じであることは「必ず先生から離れていく」ということだと考えます。

率直に言って、わたしはこの物語における「女性」とは、「生命エネルギー」のメタファーのような存在なのかな、と思いました。そして、反対にこの物語における「男性」とは「死」を連想させるメタファーとなっているようにも思えたのでした。それが、タイトルにもある「生と死を行きつ戻りつ」にも繋がっています。

物語は先生の人生の終わりを分かりやすく表現しているのか、蝉の生命ほとばしる鳴き声で埋め尽くされる「夏」を始まりとして、段々と静寂が忍び寄って来る「秋」、そして遂に「敵」が襲い掛かる「冬」と経過していきます。その中で、先生の友人は検査入院のはずが危篤状態に陥るほどの大事を患ってしまい、先生が寄稿していた雑誌への連載は打ち切りとなるなど、ネガティブな事件が立て続けに起きます。その辺から、先生の所謂「夢」は急激に肥大化していくように思えます。わたしは、上記で「男性=死」という考えを書きましたが、もう一つ加えると、それは「現実」という要素だと思います。ちなみにもう一人、元教え子の編集者についてきた若手編集者も男性であり、ある場面で殺されてしまう描写があるのですが、ここでも先生の周囲にいる男性は「死」を想起させますし、元教え子が掘っている井戸は、やはり「下の世界=黄泉の国」を想起させるものとも思えてしまい、同様に「死」のメタファーのように感じられました。

つまりわたしが言いたいのは、この映画においては「男性=死=現実」という方程式が成り立っているのではないかということです。先生の世界において、男性の登場は現実世界との接触であるとともに、自分の死を連想させる装置になっているのではないかということですね。

では、反対にわたしが上記で生命エネルギーのメタファーとして考えていると書いた「女性」はどうかを書かせていただきます。その前に、この「女性」にも、もう一つ「男性」と対となる言葉があると思いますので、先に書くと、それは「夢」です。これは「幻想」とも言えるように思います。これは物語のギミックとして先生が彷徨う「妄想」ではなく、あくまで象徴としての「夢」だと思っていただけると幸いです。

そんな女性の中で、一番象徴的なのは、瀧内さん演じる元教え子であり、先生が最も性的に見ている女性でもあると思います。この元教え子が実在するのか否かは置いておいて、少なくとも過去に自分が教えた生徒であったことは確かなのだと思います。その教え子が「来てくれる」ことで、先生は分かりやすく明るくなり、教え子が「誘ってくれる」からセックスに及ぼうとする、という夢を観ます。つまり、先生にとってこの教え子は、自分の男性性を優越してくれる、とても都合の良い存在のようにも思えるのです。

次に、「夜間飛行」(フランス人作家で飛行機乗りだったサンテグジュペリの作品ですね。)というバーで出会う河合さん演じる女学生ですが、この女性にも先生は知的マウントから男性的な優越を図ろうとします。しかしその実、女学生の言葉にすっかり舞い上がっていることには気づいていない様子です。

結果、この二人の女性は先生から離れていきます。女学生は、先生から300万円をだまし取るようなかたちで消え失せ、教え子はかつての自分への対応をコンプライアンスに抵触すると非難し、気持ち悪いものを見るような目で蔑みます(恐らく幻想だったのですが。)。何かを期待していた女性たちからの手痛いしっぺ返し(というか、これも先生が勝手に舞い上がっていただけなのですが。)を受けた先生は、上記友人の入院や連載ストップなども重なり徐々に死へと向かっていきます。周囲から「女性」――つまり生命エネルギーがなくなっていき、代わりに残るのは死を待つ自分だけだからです。

しかし、ここで注目すべきなのは、「生」の象徴でありながら「死」そのものでもある存在としての奥様です。奥様は、ある場面からふと先生の前に至極当然のように現れ、先生の心をかき乱します。ある種のクライマックスである鍋を囲んだ食事シーンでは、先生の性生活を暴露し、教え子の性根の悪さも暴露するなど、物語を動かしていく役割を担っているのですが、これは端的に先生にとって奥様が「罪悪感」そのものだからかな、と思いました。フランス旅行にも行かせてやらなかった奥様、マンションに住まわせてやらなかった奥様、早くに死なせてしまった奥様、そんな奥様の愛を裏切るように若い女性に現を抜かす先生。そういった様々な後ろめたさが、常に奥様に対しては言い訳がましい先生の台詞によって感じ取れました。なので、この奥様が出て来るシーンは少し複雑で、奥様を追い掛ける先生と冷たくあしらう奥様というような「死」を連想させるものと、一方で一緒にお風呂に向かい合って入り、笑顔で話す「生(性)」を連想させるものとが同居しているように思えます。ただ、ここで注意しなければならないのは、この先生にとっての奥様は「生」であるとともに「死=現実」の象徴でもあるので、他の女性(つまり「夢」)と食い合わせが悪い様子で、だからこそ上記の鍋シーンのような修羅場が描かれることになるのではないでしょうか。夢ばかり見ている先生が、フッと現実に引き戻される象徴として奥様が現れる。こうしてみると、先生が如何にして夢と現実を行っては戻っているのか――もっと言えば、生と死の境界を行きつ戻りつしているのかが分かりやすいと考えました。

あまり関係はありませんが、夢の一つとして、病院の女性医師(?)に下半身を露出させられる夢を見たり、奥様と一緒にお風呂に入りたかったりと、先生は本当のところでは女性に自分の恥部を曝け出したい人だったのではないかと思いました。一方で、夢の中の教え子は自分にセックスを誘っておきながら時間制限を持ち出してある種の管理をしようとしたり、「服は着たまま」と命令したりと徹底しています。服を「理性」や「壁」とメタファーを考えると、反対に裸や恥部の露出は「欲求」や「解放」とも考えられ、最も性的に見ていたであろう教え子の夢が理性によって固くガードされているところは、興味深いところかな、と個人的には思いました。

と、ここまで書いてみて、わたしが思うのは、やはりというべきか先生は本当は全然死を受け入れてはいないのだろうな、ということでした。教え子や友人には見栄を張って達観している風情を出していますが、その実、いつやってきてもおかしくない死を恐れ、それが先生の妄想力によって肥大化し、最終的には「敵」という茫漠だったはずの存在として顕現した。そういうことなのかな、と思いました。

物語のラストになると、突如として「敵」は先生に襲い掛かります。先生は必死に逃げて庭の納屋に逃げ込むのですが、これは恐らく「母親の胎内で大空襲を経験した」と語っていた先生の胎内回帰願望が見せる妄想なのだろうと思います。それでも、ふと棒を持って納屋から出て来て「敵」に立ち向かう先生の姿は、母親の中から生まれた赤ん坊とも取れると思いました。結局は撃たれてしまうのは、「敵」が先生にとっての「死=現実」だからなのでしょうか。母親は女性の象徴ともいえるので、この時ようやく先生は「女性=夢」から飛び出して「敵=現実」と向かい合ったとも取れる、とてもテクニカルなクライマックスだと思います。

その後は、とても切なく、夢から覚めた先生は縁側で春の前ぶりともいえる雨を眺めながら「春になればみんなに会える。」と、ようやく本当の願いを言葉にするのでした。要するに、これまでのすべては、忘れられて不必要だと言われていく自分の存在を少しでも世界につなぎ留めたいと願う一人の孤独な老人の話であった、というように思える構造なのですね。

ただ、最後の最後にとても個人的なわたしの「妄想」を書かせていただくと、これらすべては最後にやってきた「春」の章までの「夢」だったのではないかと考えてしまいました。春という季節は、生命が再び活気を取り戻す訳ですが、そこで思い浮かんだ生き物に「蝶」がいます。「蝶」と「夢」で思い浮かぶのは「胡蝶の夢」という、それだけの話なのですが、最後に(恐らく)甥っ子(先生のおじい様(お父様?)にソックリ)と思われる方が納屋にあった望遠鏡を覗きこむと、家の二階に先生の姿を捉えるのですが、そこでふと甥っ子は消えてしまいます。わたしは何となく、これまでのすべては「胡蝶」(あるいは「敵」という名の「何か」)が先生に見せていた夢に過ぎず、甥っ子は先生を「見て」しまったことにより「胡蝶」の夢に取り込まれてしまったのではないか。

そんなことまで、考えてしまいました。そういえば、映画の途中で夜に何者かが庭をうろつき、先生が追い掛けるとそれは自分のお爺様(それかお父様)だったと奥様に嬉しそうに報告(という名の言い訳)をする場面がありましたが、あれは単純に夢と現実が曖昧になっていたことを表していたのかな、とも思いました。「パプリカ」を書いた筒井先生だし、それをやってもおかしくないな、などと。

上記のように、色々と自分なりに考えて楽しむ余地の非常に多い作品ではありますし、男性という存在の脆弱さを心身ともに表してみせた表現力はものすごいのですが、もう少し明瞭でも良いのかな、と個人的には思ったので、☆を一つ覗かせていただきました。

一人暮らし男の淡々とした日常

休日にいつもの映画館で

会員価格1,500円と駐車場代200円ナリ

チラシを見て気になっていた一作

長塚京三は好きな俳優だ

なんか学園ドラマとかお仕事ドラマで

嫌味な教頭とか上司を演じていたような記憶

色の付いた眼鏡をかけていた

そのうちいい役が増えて

恋は何とかの花火ではないとかサントリーのCMに出ていた

あとNHKで頼朝役をやったと思う

この後改めて確認したい

この監督も一筋縄でいかない人

原作は読んでいないのだが

きっと独自の解釈をしているのだと思う

霧島…もおそらくそうでは

白黒にした意図は何なんだろう

トイレとか犬の排泄物の描写もあったからなぁ

出だしは去年観たPERFECT DAYS的

一人暮らし男の淡々とした日常が進む

オラははこういうのが好物なのだ

でも後半かなり動く

虚実ないまぜ

どれが虚でどれが実なのかよくわからなかった

全てが忌の際で観た幻という解釈もあると思うし

友だちが入院したり女の子に騙されたり

あと井戸の中に若手の編集者が放り込まれたのも事実なのかも

そのあたりをあえて整理していない

ラストシーンもよくわからない

はっきり言って嫌いなタイプなのだけど

まぁこういうのもありと思えるようになって嬉しい

妻役の黒沢あすかは30年くらい前に六月の蛇という映画の主役だと思う

当時なぜか観た 塚本晋也だったかな 当時も妖艶だった

内容は覚えていない

教え子役も似た雰囲気の女優だと思った

モノクロ長塚京三祭りを堪能

テアトル新宿では直前にも瀧内公美祭りみたいな(奥山和由監督作品!)予告編があり、本作も出た瞬間にモノクロの画面にエロスが漂う素晴らしさ。

の前に、長塚京三祭り。

長塚京三が料理する。長塚京三が食べる。長塚京三がデンタルフロスやる。長塚京三が風呂に入る。長塚京三が妄想する。。ほぼそのような映画なので長塚京三を選んだことで正解というか、乾杯!って感じ。体臭も気にする終活する元仏文教授の妄想がエレガントに描かれる。モノクロ画面にフードスタイリスト飯島奈美のフードもモノクロ。丹精に丹精に生きているのでその綻びというか、亀裂からのノイズ、カオス、が楽しい。そう長くない、長くないこの先の、最後の敵の襲来の銃の火花が花火に見えて夢の渦のようでよかった。愛すべき家にはこちら側とあちら側があって、人生の終盤に祭りのようにあちら側に滑り込んでいくのも悪くないな、と思った。

銀幕があう映画

「敵」とは

定年退職した元大学教授の日常を追った物語りをモノクロ映像で綴る。渡辺儀助は妻に先立たれ既に20年近く経っている77歳の男。彼は日々自分で料理をし丁寧に生きている、いや生きようともがいているが正しい解釈か。彼の生活は預貯金との睨めっこな毎日だ。

モノクロ映像は不思議と観やすいと言うより映像演出の妙だ。

そんな彼も男だ。教え子に欲情もするし、あるバーのオーナーの親戚と言う若い子に騙されかなりのお金を失う。そして騙された事がきっかけとなり彼の歯車が大きく狂って行く。しかし予兆はそれ以前からあったのだが…。そうすると食生活も乱れ生きる気力も失い自死迄図ろうとする。

彼の頭の中の妄想は次第に酷くなって行く。その妄想の中でも儀助は自分の妄想の中だと言う事を理解している。そうしてその「敵(妄想→ボケ⁇)」はやがて儀助自身を飲み込んでいく。「敵」はまさしく彼の"老い"そのものだ。

が、彼は誰彼に迷惑をかける事無く最後は逝く事が出来た。。 全ては自己完結したのである 納得のいく遺書まで残し…

【追記】

主演の長塚京三氏をはじめ俳優陣は全てエロティシズムの象徴と成っている。特に主演の長塚氏は高齢ではあるが演じている知識人特有のインテリの醸しだすエロティシズムを発散させている。また主人公に関わる3人の女性はそれぞれに魅力がありそれぞれがエロティシズムを放っていた。

最初は長塚京三に惹かれて

原作読んでませんがテーマとしては2001年のニコールキッドマン主演『Others』に近しいかなと。

但し『敵』は相当コミカルに描いた分、身近な問題提起作と捉えました。

上映後の監督のトークセッションでは、ラストカットの尺に対する質問に悩んでた様子。

確かに尺を延ばすと『Others』と同じになってしまう。泣かせる作品では無いから現状が最適解かと。白黒映像なので人が風景に溶け込んでしまった(特に止め絵)のは設計の問題ですね!

長塚京三さんの仕草が満喫できる日常芝居が見られます。

また数年後観て、自分の人生振り返りたい。

ひとは記憶の生き物。

人のみならず、枯井戸や鍋、服、土地・・・

など、あらゆるものに記憶は宿る。その記憶により悦に入ることもあれば、記憶により苦しめられることもある。記憶に浸り、記憶の中を泳いだ後、記憶に溺死する。

清貧な晩節を過ごす、フランス語の会話に自信のないフランス文学とくに舞台の大家。

遺言状の件から、生活のリズムは崩れ記憶が暴走し自らを失いはじめる。

最近流行りのサスペンスホラー的な仕上がりはコントラストの強いモノクロと相まって、ヒッチコック的な懐かしさも感じられた。

77歳で仕事があるのが凄い

私も72歳の名誉教授だが、70歳で全ての仕事はボツ。

誰からも相手にされない日常はキツイ

幸い20歳から続けてきた趣味でオーディオ工房をひらき、インターネットで日本中の音楽好きと繋がって精神崩壊を免れている

俗っぽ過ぎるが、朝起きて自分の裁量で、やることが満載の生活を維持するには心底打ち込める趣味を継続して持つことであることを再認識した

自分の裁量で、というのが最重要だ

人に使われたり、仕事を貰う人生はいつかこの映画の主人公の様に、最強の敵が現れ精神崩壊するんですな!

老人には最高に役にたつ良い映画でした

A280 「私でしてたんでしょ?」ってキツイわ。

2025年公開

ワタシもやってます。

あ-計算ですよ。

今の収入で社会保障で赤字になって

貯金切り崩して

年金もらっても生活できるだけで

やっぱり社会保障で赤字になって

こんだけ切り詰めんとあかんわ、と。

前半は身に沁みました。

それでも日々の生活はキチンとこなす。

ところがご贔屓瀧内公美ちゃん落ち着いた風情で

元仏文学教授を混乱させる。

さらに河合優実の登場でだんだんと正常が

維持できなくなる。

後半は完全にコント。

せっかく老後のマニュアル、と覚悟していたのに

こんなに混乱する生活が待っているのか!

女の子との妄想もわかるよなー。

自分は役にたたんのにね。

にしても編集担当の「フランス書院」はワロタ。

けど知ってるやつおるんか?

80点

鑑賞 2025年2月9日 アップリング京都1

配給 ハピネットファントム

全363件中、81~100件目を表示