レイブンズのレビュー・感想・評価

全53件中、21~40件目を表示

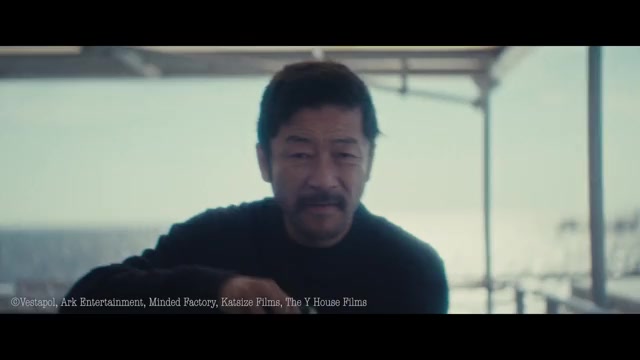

この上なく、いい男&いい女、なのだが...

浅野忠信、瀧内公美という、この上ない、いい男&いい女の組み合わせなのに、何かもう一押し欲しい感じも残る。カラスも必要か、不要か、分からない。いると説明過多で邪魔のような気もするが、いないと説明不足になって場が持たない気もする。実在のモデルもいるから、とことん想像を膨らますこともできないし、写真の取り替えも限度がある、そういう色々な限定の中で、頑張って時代の雰囲気も出している努力も伝わるのだが、何か満点を付けかねる。

印象深く、心に突き刺さる”モノクロ”映画

見終わったばかりですが、これほど静かに、それでいて極めて強く印象を受けた映画は初めてかもです。

「日常」に馴染まない才人とその同居人や友人たちという構図は映画で珍しいものではないです。しかし、ここまで一つ一つ印象深い表現で語られる作品は初めてです。

浅野忠信さんがエネルギッシュな時期から枯れた時期まで狂気と共に見事に演じられてますし、それに寄り添った洋子役の瀧内公美さんの七変化の魅力も堪らないものがあります。

劇中やエンドロールでの実物の写真の破壊力はすごく、モノクロで表現されたそれらの影響か、作品すべてがモノクロであるかのように心に焼き付いて、カラーだったはずの本編映像の色彩が思い出せません。

浅野忠信の破天荒で退廃的な芸術家。瀧内公美の奔放さが実に魅力的。イギリス人の監督・脚本によって描かれる1960年代の日本。

深瀬昌久、という生き方。

そいつは俺を殴ったやつだよ。

昔、写真をやっていたダンナに深瀬昌久って人知ってる?と聞いたら返って来た答えがこうだった。

それは観にいかないとね、と思った。

ずいぶん前に「地雷を踏んだらサヨウナラ」で軽快なフットワークの一ノ瀬泰造を演じていた浅野忠信が、今度は自分を追い詰める深瀬昌久を演じていた。ダンナを殴ったあとの彼だった。

あの頃は酒とクスリはよくある事だったのさ、とダンナは言った。でも彼は、死にたかったわけではないのだと思う。誰か止めてくれるのを待ちながら、作品を撮っていたのではないか。危ういバランスで。

あれからただただ生きていただけだったようだよ、とダンナも知らなかったその後を話した。そうか、とだけ答えが返ってきた。

見つめるカラス

全編を見つめるカラスは監督の視線なのかな。

独り言激しいという設定で処理されてたけど実話ものを映画化するにこの鴉男を出してきたのがこの映画の肝。

イギリス人の監督がじっと写真家を見つめているかのように鴉男は英語で語りかける。

こんなに、にたっとしたり、くすっとわらうとは思っていなかった。

この映画は、好き嫌いが別れると思うが私はかなり好きだ。

古いカメラは見ているだけで素敵だ。そして何度も何度も繰り返しシャッターを切る音が心地よい。

随所に散りばめられた音楽がいいところをついてくる。誰が選曲したんだろう。

タバコと酒と写真と薬…デカダンスな雰囲気は今、令和の映画館にいることをどんどん忘れさせてくれる。素晴らしい!

天才か狂人かという写真家深瀬昌久の役は浅野忠信でないとこうはいかない。唸る!

池松壮亮を起用してくれたのも浅野忠信や津田寛治の演技との対比で、かなりほっとできた。ありがとうこの、キャスティング!

瀧内公美の洋子がチャーミングすぎる!

この映画のミューズでもあり、深瀬のミューズでもある洋子の魅力を余すところなく表現してくれている。

彼女なくしてこの映画は表現出来なかっただろう。

エンドロールで本物の洋子さんを見てにんまりした。

首吊りなんてしちゃダメだよ!池松壮亮の弟子ネコが居て助かって良かった。

死ななかっからこそ生まれた後期の作品の数々が素晴らしかった。

40にして子をなさずとも素晴らしい写真の数々を生んだのです。

いやー!写真っていいですね!

あなたの肖像に見えるわ

天才か狂人か

NHK「あさイチ」で紹介されていたので観に行きました。

何故映画になるような「天才」は退廃的で破天荒なのでしょうか。

主人公の深瀬昌久も感性が鋭すぎて狂人的にみえました。

全体的に白黒写真のような映画で、どんよりしていて、暗転が多かったかな。

実在の人物を描いているので、フィクション部分の表現が主人公の内面の葛藤に迫るようで、物語の中に上手く収まっていると感じました。

浅野さんは役にピッタリかな。

妻の洋子を演じた瀧内公美さんも存在感がありました。

このような役をこなせる女優さんだと思わなかったな~

彼女のこれからが楽しみです。

なかなか面白い映画でした。

烏さん、ありがとう

ある種のストーリーテラー的な物を

彼が引き受けてくれた

ゴールデン街で飲み歩く

昭和のヒゲ・タバコ男、

ネコちゃんがいるのに

お部屋でタバコ吸ったり

縄で自殺を計ろうとするし

冒頭の描写だけでも

無駄に当時の空気感がわかる

世代なので自分には嫌悪感。

画面創りはとても良く出来ていて

暗室描写/

・フジの緑の4×5のフィルム箱

・くすんだ水洗用バット

写場/

雲バックや木製カメラスタンド等

昭和の写真館が生きている

※平日の午後の回ということで

60代の男性多し

~写真マニアか?

カメラ機材が写るシーンになると

わかりやすく身を乗り出す 笑

美術さんの仕事が素晴らしかった

その反面 イギリス人監督ということで衣装が昭和当時を反映しきれてない

~Netflixの阿修羅のごとく並みの

衣装の時代考証が欲しかった

瀧内公美は良かった

好きだったのは

浅野忠信の写真展に訪れるシーン。

本当に美しく、夫となった人物の

キャスティング・空気感。

彼女を見つけた浅野忠信の

表情変化も見応え十分。

自分は深瀬 昌久という写真家、

初めて認識したけど

(写真は見たことあるレベル

←なんとなく家に写真集があった)

「ネコ」と「洋子」で荒木経惟と、

作風で森山大道とわからなくなる。

浅野忠信&永瀬正敏のように。

ドキュメンタリーでは描けない世界観

ヨウコ 恋の季節

Raven はワタリガラス、Crow は普通のカラスを指すらしい。Crowには悪者感があるが、Ravenには崇高な善意が込められているらしい。まあ、ハリー・ポッターにもでてくるしね。

1934年に北海道美深に写真館の3代目として生まれた深瀬昌久。父親役は古舘寛治。日芸写真学科に入学し、卒業後は家業を継ぐのを嫌い、広告代理店に就職。時代の流れは彼を芸術写真家へと向かわせる。その共犯となったのが洋子だ。

アラーキーの奥さんもヨウコだったなぁ。

ツイッギーが来日したのは1967年。サイケデリックファッションが流行り、大根足のムチムチ娘が巷にあふれていた。今陽子のピンキーとキラーズの恋の季節が流行ったのは1968年。

被写体としての瀧内公美のチャーミングなこと🤩 火口のふたりでのモノクロ写真もエグかったなぁ。今回は赤外線ランプの暗室プレイ。

バー南海(NAMI)のママは高岡早紀。

ムチムチだった若い頃より色っぽい。

そりゃ、階段から落ちるのも無理ないわ。

絶版写真集が解禁されるとかで。興味津々✨

煙の匂いが立ち込める映画。

でも不思議とアルコールの匂いはしない。

実在したキャメラマンと彼のミューズと鴉(内なる自分?)のお話。

いや〜キャストが豪華だったー。どーしたらあんなに色気ダダ漏れの人たちばっかり集められるんだwww

SHOGUN以来の良い浅野さん(よくわからない浅野さんは箱男でも観たけどw)と池松くんと高岡女史。そしてこれまでそんなに良くも悪くも感じてなかった瀧内公美さんの美しさに魅了されてしまった…

強さと儚さが共存している間はいいけど、そのバランスが崩れると人は一気に壊れるんだなー。先日のベターマンでも同じ印象受けたな。やはり表現者ってゆーのはその正常さをリスクして瀬戸際を責める職業なのね。

本当に尊敬します🙏

期待度○鑑賞後の満足度○ 深瀬昌久という人は知らなかったし本当にこういう人だったのかも分からないけれども、監督の創造した一人の写真家のポートレートとして良く出来ていると思う。

①“後悔は流砂のようなもの、底なし沼だ”という台詞が一番心に刺さった。他人の人生を描いていても、映画を観ているとどうしても自分に引き寄せちゃいますね。

②監督の確かな演出と浅野忠信の出色の演技とで、“深瀬昌久”という人間がくっきりと造形されて生き生きとスクリーンの中で存在している。

変に芸術云々を語らずに人間を描くことに重きを置いたのが良かったと思う。

主人公の分身として“鴉”を登場させたのはやや有りがちな話術ではあるし(“バードマン あるいは…”のパクリか…)、“鴉(人間)”の被り物もややビミョーではあるが、作品の魅力を損なうほどではない。

③浅野忠信は上記に書いたように好演だが、深瀬が歳を取ってからの方が良い(20代の頃は最初若作りに無理があるなぁ、と思ったが段々気にならなくなる)。

特に、首吊り未遂の時のの池松壮亮との絡み合いのシーンが上手い。

④瀧内公美は現代の日本映画界で数少ない「映画女優」という雰囲気を持った人だと思う。

イメージしていた夫婦の物語ではなくて、写真家深瀬昌久氏の半生記とい...

心の闇に潜む怪物

映画を観終わり映画館内でちょっとよそ見をしたら階段を一段踏み外してしまった。膝を折り手をついたものの幸い大事には至らずケガもしてない。だが多分私もそのうち、こんなしょうもない事で命に関わるような災難を起こす気がする。

よそ見をした原因は映画の中で深瀬の父が「男、40にして功をなさねば、死をもって汚名をそそぐべし」の言葉。深瀬は随分気にしてたようだが、功を成すって何か?偉い人にでもなれって事?死んじまえって?そんなん誰が出来るんだ?とふと考え、よそ見をしてたら私は階段からコケてしまったのだ。映画のメインの関係性は深瀬と洋子のラブストーリーだが、深瀬と父助造との確執の模様も両者の心の内側が小さなシーン(壊れたカメラを修理して渡す等)で差し込まれ印象が残る。古舘寛治がいい演技をしている。

深瀬の想像上の友だちのヨミちゃんは鴉の怪物だが全編に登場し深瀬に悪魔のような囁きをする。特に洋子と決別せざるを得なくなった時ヨミちゃんは「片手間にできる芸術はない。平凡な幸せを捨てろ。金のかかる女房や家族も」と焚きつける。それは紛れもなく深瀬自身の心の声だが結果、彼は写真に没頭し代表作「鴉」を生み出すことになる。

外国人監督が作る日本を舞台にした映画だが全く違和感がなく1960年代1970年代のあの頃をスクリーンに投影していた。マーク・ギル監督はミュージシャン出身のようで日本の古い歌謡曲やシティポップ(それも割とマイナーな楽曲)を使ったり、エンディング曲はキュアーの「PICTURE OF LOVE」である。ネットで訳詞を検索したら「君の写真をずっと見ていたから君といたような気がするよ。僕の暮らしのそばにずっと、君の写真があったから、、。」と続く。この映画、深瀬と洋子の物語そのもののような歌詞が使われている。

浅野忠信も瀧内公美も近年話題作が目白押しで日本を代表する俳優になったが、2人の壮絶かつ繊細な演技はこの映画を最大級のものにした。映画の評価が高まるよう期待しています。

時間が経つほどに沁みてくる

私、深瀬昌久さんについては近年、宇多丸さんのラジオで名前を聞きかじった程度。当初はその深瀬さんの伝記映画とはつゆ知らず、劇場で観たトレーラーで躍動する浅野忠信さん、瀧内公美さん等に目を奪われ、迷うことなく劇場鑑賞を決めた本作。冷たい雨が降るファーストデイ、TOHOシネマズシャンテSCREEN3はそれなりの客入りです。

マーク・ギル監督(脚本)、彼自身が監督をした作品は初めての鑑賞でしたが、少なくとも本作について言えば「見事な出来栄えおみそれいたしました」の一言。作品のルックとして昭和感も申し分ないですし、何はともあれ、日本人キャストそれぞれのいい部分が存分に発揮される演出が素晴らしく、役者たちを介して語られる言葉の一つ一つに、台詞以上の行間を感じてその世界観に浸れます。

「蛙の子は蛙」。一家の長男として、家業である写真館の跡取りを期待される昌久(浅野忠信)。日藝への進学を父・助造(古舘寛治)ににべもなく却下されますが、母・みつゑの後ろ盾もあり上京。家を継ぐどころかろくに帰郷すらせず、更には結婚も告げない始末。ただ、反発はしていても自分の写真の基礎は父からの教えが多くを占め、また「みかえす」と強がっても本心は自分の仕事を認められたい一心。ですが、頑固で酒におぼれる癖までそっくりな父子は顔を突き合せれば言い争い、終いはいつも手が出る不器用そのものの二人。後年、父に差し出されたコップ酒を手に、二人並んで立ったまま飲む佇まいは驚くほどそっくり。他人から褒められるよりも、何より父に認められたかった昌久。「昭和の長男像」が良く解る古舘さん、浅野さんお二人の演技に大変魅せられました。

そしてやはり言わずにはいられない洋子役・瀧内公美さんが魅力たっぷりこの上ない。初めて登場するシーンから本作最後のシーンまで、しなやかさ、チャーム、そして目力の強さに終始目が離せません。ミューズ「洋子」その人たる存在感、そして昌久に対する(洋子なりの)愛が溢れていて、形はどうあれ間違いなく「結ばれるべくして結ばれた二人」に強い運命を感じます。(奥山さん、これですよ。)

付け加えて一点、本作のジャンル説明にある「ファンタジー」という要素、カラスの化身「ツクヨミ(ホセ・ルイス・フェラー)」。人によっては観る前から敬遠してしまう方もいるかもしれませんが、いやいやこのクリーチャーが口下手な昌久を補完し、そして時に放つ鋭い一言は、普通の人には理解しがたい写真家・深瀬昌久という人を理解するうえで真理をついており、この作品においてとても重要な存在です。

あゝ、もう少しパッションに振った作品を想像していましたが、思いのほか人間臭くて切ない。そしてレビューを書くために作品を振り返れば、時間が経つほどに心に沁みてきます。原作である瀬戸正人著『深瀬昌久伝』も機会があれば読んでみたい。

♪ドンドコドンドコ

予想通りの内容でしたが予想を上回る面白さ

全53件中、21~40件目を表示