「全編を通じて漠然とした本作の中で、唯一浮かんできたのが「葛藤感」。山中監督の私小説に長々付き合わされている気分でした。」ナミビアの砂漠 流山の小地蔵さんの映画レビュー(感想・評価)

全編を通じて漠然とした本作の中で、唯一浮かんできたのが「葛藤感」。山中監督の私小説に長々付き合わされている気分でした。

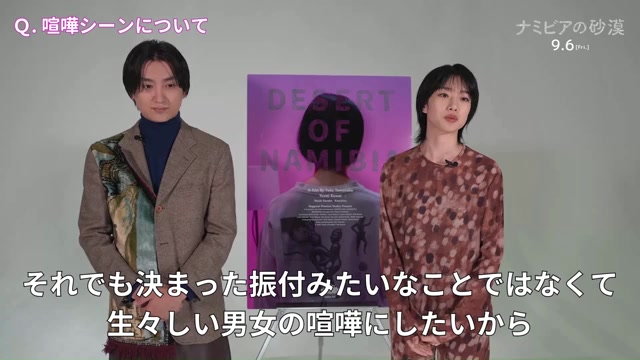

正直に告白すると、「ぶっきらぼうな女性」を主人公とする映画になぜか惹かれる傾向がある。山中瑶子監督による本格的な長編第1作にして今年のカンヌ国際映画祭で国際批評家連盟賞に輝く本作は、まさにそんな系譜に連なる作品です。

●ストーリー

東京。とある駅前の全景を捉えたカメラは、首元に日焼け止めを塗りながら、デッキを歩く1人の女性にズームインしていきます。抜群のスタイルなのにどこかアンバランスな身体性がまずは目を惹きます。白い長袖シャツに短いスカート姿、帽子をかぶった彼女は、階段を下りて喫煙所へ。スマートフォンをいじりながら笑った後、上品とは言えない歩き方で別の場所へと移動していくのです。

21歳のカナ(河合優実)は将来についてはっきりした夢や希望はないらしく、考えるのはあまりにも退屈で、自分が人生に何を求めているのかさえわかりません。ただ脱毛サロンで働くカナは、仕事を淡々とこなし、周囲とも無難に付き合う世知はありました。

でも何に対しても情熱を持てず、恋愛ですらただの暇つぶしに過ぎなかったのです。気まぐれな猫のように、フワフワと生きているカナは、気の向くままに快楽を求めてさまよっていました。

同棲している恋人ホンダは家賃を払ったり料理を作ったりして彼女を喜ばせようとします。でもカナは自信家のクリエイター、ハヤシ(金子大地)との関係を深めていくうちに、ホンダのことを退屈に感じ始めるようになるのです。

それでもホンダは、ハヤシと会って泥酔し深夜に帰宅したカナを何も聞かずに介抱してくれるマメで優しい男でしたが、カナはあっさりとハヤシに乗り換えてしまいます。しかしハヤシと意気揚々と同せいを始めるや、かまってちゃんぶりを発揮。カナ最優先ではないハヤシに無理難題をふっかけます。

もがき、ぶつかり、彼女は自分の居場所を見つけることができるのでしょうか?

●解説

河合優実が演じた美容脱毛サロンで働く21歳のカナ。

世間や人生に退屈し、やり場のない感情を持て余したまま生きています。喫煙所から移動した先のカフェで、親友から2人も知るかつてのクラスメートが自殺したという話を聞いてさすがに顔色を変えるカナでした。でもどこか話に入りこめず、人ごとに思え、近くの男性たちの「ノーパンしゃぶしゃぶ」の話題の方がどうしても耳に入ってくるのです。 真剣に聞くべき言葉とどうでもいい言葉の区別がつかないという、そんな心境を表す演出と、河合の自然体の演技が見事です。続けてホストクラブ、公園、タクシー、自宅。日中から夜、朝にかけて約17分間、カナの生活が垣間見える一連の場面展開で、ただならぬ作品と感じられるはずです。

但しそんなカナに対して、共感できる人が半分、迷惑なヤツと反発する人が半分ではないでしょうか。自分に素直、気ままたが根はまじめ。いやいや。自分勝手で気まぐれ、チヤホヤされるのをいいことにやりたい放題、しかも無気力。今を生きる若者たちの、心情のリアルがありそうです。

映画もカナと一緒にたゆたうように進み、生活の断片をつなぎ合わせてカナの肖像を描きだします。友人の死をぼんやりと受け止め、ホストクラブではしゃぎ、ホンダやハヤシに甘えてみる。毛色の違うハヤシの家族や友人たちの間で所在なげにたたずむ。映画の後半、ハヤシとの歯車がかみ合わなくなると、取っ組み合いのケンカをしては仲直りを繰り返します。

混迷と混乱が深まって、カナがカウンセリングで自分を知ろうと試みると、映画はリアリズムからも浮いてゆく。脳内を映し出したようなシュールな映像や、ファンタジー調の場面まで入り交じるのです。

ところで本作はもさまざまな表情でたたずみ、感情を出し入れする河合を得て、何にも似ていない映画となりました。

河合は、意地悪で、平気でウソをつき、いわゆる「かまってちゃん」でもあるカナの輪郭を、生い立ちをきめて浮かび上がらせていきます。口々だるそうに生きながら、時に怒りを爆発させるカナ。その瞬間に河合が見せる、形容しがたい目の表情。子供のように歩き、不意に側転をする彼女の身体が作品を躍動させ、引きで撮っても寄りで撮っても映画的な俳優、河合の魅力が全編にあふれています。これほど、作品ごとに全く異なる顔を見せてくれる俳優はまれでしょう。

●感想

ただとんでもない女性を描いただけの物語ではありません。何が彼らをそうさせるのか。現代、心のオアシスを求めるのは誰しも同じではないでしょうか。そんな想像力が働いたなら、大切な1本になるはずです。

映画の後半、カナは別の女性(カウンセラー)と今度は静かな部屋で対面し、「心の中だけなら何を思うのも自由だ」と諭されます。そして親から受けたトラウマについて聞かれたカナは、父親から激しい叱責を受け続けてきたことを告白します。

全編を通じて漠然とした本作の中で、このカウセリングのシーンが核心ではないかと思います。脚本も担当した山中監督にとって、おそらくカナは自分自身を投映したものであり、山中監督もカナ同様に父親への強いトラウマを抱えていることが、本作のモチベーションになっているのではないでしょうか。結局両親のどちらかにトラウマを抱えている人は、潜在意識に愛情欠乏症を抱えており、ついつい「かまってちゃん」になりやすいのです。そういう人は、自分史を振り返り、自らがいかに多くの人から愛されてきたのか内観してみない限り、「愛されていない」という葛藤から抜け出せません。

まるで砂漠のなかで水を求めるかのような「葛藤感」が、本作のタイトルに込められた意味なんだろうと思います。そして突如登場するエンドロールのナミビアの砂漠にあるオアシスで、水を美味そうに飲み続けるオリックスのシーンの意味も同じなんだろうと思うのです。どうせなら何かに満たされるカナを描いて欲しかったですね。

流石の小地蔵様

お邪魔します。

レビューを読ませていただき、意味不明だった今作への理解がだいぶ深められました。その昔「父、帰る」(03)というロシア映画を観たときに、全く理解不能で「いったい何を観せられたんだろう?」という気分になったことがありますが、パンフレットで宗教的背景を知って始めて深く感動できたということがありました。ふと、その時のことを思い出しました。ありがとうございました。

赤ヒゲでした。