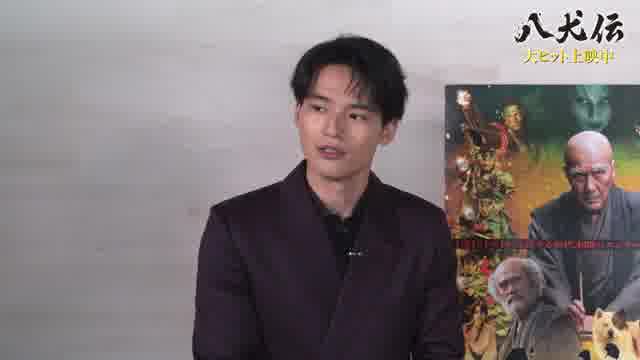

八犬伝のレビュー・感想・評価

全324件中、181~200件目を表示

滝沢馬琴と葛飾北斎のかけあいと八犬伝の物語が交差する。2人が老いて...

虚と実

「里見八犬伝」をおさらいできたり、馬琴がどんな背景で書いていたのか思いを馳せたり、楽しい2時間半でした(当時テレビで観たと記憶する、薬師丸ひろ子さん主演の作品から41年も経っているのにビックリしました)。馬琴と北斎、馬琴と南北のやり取りが作品を光らせていました。最後の演出は少しやり過ぎでは?と感じましたが。

家族との接し方、仕事との向き合い方みたいなものを考えさせられました。

「南総里見八犬伝」が28年という年月をかけて書かれていたことも、代筆によって完成していたことも知りませんでした。馬琴がどんな「実」を見据えながら、どんなことを目標に「虚」を書き上げたのか気になりましたけど、今となっては「実」のところは誰にも分かりませんよね。

ただ、代筆したお路だけでなくいろんな人の協力があって生み出された作品であること、それが何百年も読み継がれていることは間違いない「実」で、馬琴は読み手の想いをきちんと理解していたってことですし、こんな生涯、仕事ぶりは羨ましくもみえました。様々な出来事を経て周りの人の協力があって書けていることに気付けた馬琴が、北斎に「絵になる」と言わせたんだと解釈しました。

ちなみに、鑑賞を終えた直後にLAドジャースのワールドシリーズ制覇というニュースに触れ、すべてを手にしたようにも見える大谷さんがこの先どんな目標を持って仕事に望むのか気になったりした、10月31日でした。

よかった、よかった~👏

八犬伝と作者の物語のマリアージュ!

面白かったけれども…

観る前の不安通り

豪華な映画

少し散漫。しかし、

滝沢馬琴の生涯と南総里見八犬伝が並行して描かれる。実である馬琴が虚である八犬伝を書く。虚は理想である勧善懲悪も含まれるから、虚を実に寄せたいとも見て取れる。

虚と実は相容れないのか?ラストシーンは虚実が一体となる。

馬琴と鶴屋南北の虚実の問答は面白かった。

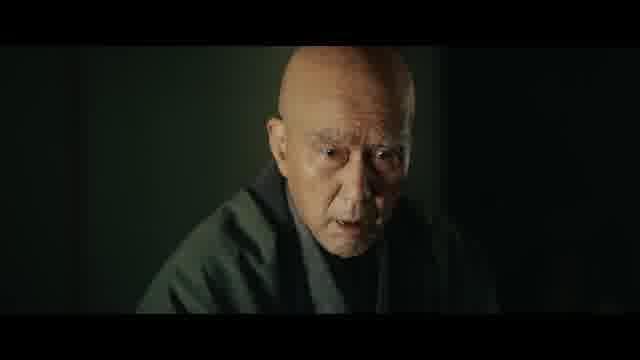

実である馬琴のパートは心の動きが微細に描かれつつも、セリフに頼るところも多く、ちょっと鼻に付くところもあった。息子が亡くなった後、雨の中で崩れ落ちる馬琴はちょっと不自然さを感じた。役所広司ならもっと魅せれたのでは?と少し残念だった。

作品の構造として虚実をパート別けして見せたのはちょっと残念な結果に感じた。八犬伝のパートはもうちょい少なくても良かったかな。ラストシーンに繋がるから重要だと思うが散漫になった印象だ。

八犬伝パートはVFXバリバリの戦隊モノの様相。「8人揃って八犬士!」くらいの描かれ方。日本のヒーローものに影響を与えたってのも真実だと見える。

決してつまらない訳ではないが、虚も実も和装なので慣れるまで虚実がわかりにくい。構造を把握してからは飲み込めたが繋ぎ方に工夫があってもよかったかな。もっと出来たのでは?を積み重ねると星3つまで下がったかな。

あと、TOHOシネマズ梅田のスクリーン2は傾斜が緩いのでどの席もスクリーンを見上げる形になる。今後は選ばないかな。

この作品で『南総里見八犬伝』を期待してはいけない

この曽利監督の『八犬伝』は戯作家としての生涯を貫いた滝沢馬琴のドラマだ。

深作監督版の『里見八犬伝』のような作品とはコンセプト自体が違う。

本作のメインは日本のファンタジー連載小説の原点とも言える『南総里見八犬伝』を生涯を懸けて書き上げた馬琴とその家族のドラマだ。

戯作である『南総里見八犬伝』はその大筋を紹介するのみに割り切られているため、劇中劇で有る戦闘シーン等はあくまでビジュアル的なアクションの見せ場に過ぎない。

観客が楽しむべきは、けっして楽ではない実生活を送りながら、自身の信じる理想を虚の中で書き続けた馬琴の葛藤と苦悩の人生を見届ける事。

個人的には滝沢家の嫁であるお路さんの存在に拍手を送りたい。

特にラストのテロップには胸が熱くなった。

彼女がいなければ『南総里見八犬伝』は未完の作品として、今のような形では後世に残らなかっただろうし、当然だが深作版の映画も、その他多くの二次創作小説や漫画も出来てはいなかっただろう。

そう思わせる良いラストだった。

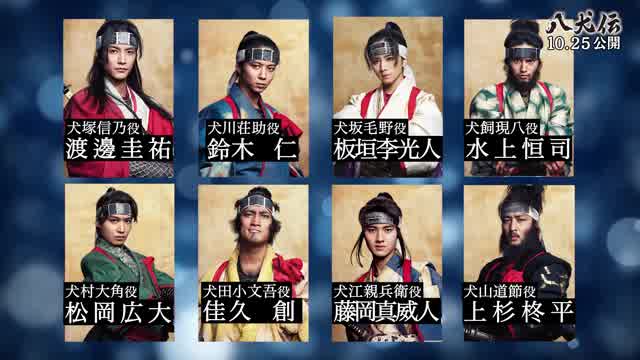

また、映画としては馬琴の家族のドラマがメインなのだが、関連グッズのほとんどが八犬士たちのビジュアルである点でも『八犬伝』と言う作品は元来、明らかにキャラクター作品だったのだろう。

その意味で、やはり現在まで脈々と続く日本のファンタジー作品の原点なのだと再認識させられた。

イケメン俳優揃いったらありゃしない

ハイ、おばちゃんの最近の推しは板垣李光人くんでーす。

先の大河の踊り子からの赤揃えもカッコよかったゎ。

予告をチラっと観た旦那は犬塚信乃役が李光人くんじゃないのか?と言ってたけど。

もっとピッタリの役があんのだょおと、興奮してしまったゎ。

犬坂毛野役、まぁ美しいそしてカッコよかったゎ。

実の部分の俳優さん達がまたすごい。これはこれで一つの映画になるだろうに、構成としては面白いけど、なんだろう?この中途半端な感覚?もしかしたらおばちゃんの想像力が足りな過ぎてついていけてないのかしら?

ん?ここで?虚?ここで?実?感があったような。

おばちゃん的にゎ虚の部分だけで映画作ってくれないかしら?とか思ってしまったゎ。

もちろん、キャストはそのままで。

エンタメ系クリエイターズドキュメント~再現ドラマと作品ダイジェストを添えて

タイトルから低評価のように感じるかもだが、誉めてます。

曲亭馬琴の創作人生と、その作品である南総里美八犬伝のパートとが、、虚、実、虚…と、ぶつ切り展開していくので、そこで没入感が阻害されて着いて行けない人は多いと思う。

また、八犬伝パートが結構雑で(自分は楽しんだけど) 且つ本家原作を変えている(山田版を未読なので、そちらで変えたのか映画で変えたのかわからないのだが)ので、原作ファンの方は不満だと思う。

だが、それらは正直、予告編を観れば容易に予想出来る事なので、折り込み済みの上で鑑賞に挑んだ。故に、どちらのパートもストレスなく楽しめた。

兎に角、馬琴パートが良かった。大まかな人生の流れは知っていたが、創作者としての、あるあるや拘り、晩年の苦しみ、北斎との爺同士の会話とか、色々興味深かった。

八犬伝パートが本家原作と微妙に違うのも、草案の段階で北斎に話した内容と思えば、そこまで不思議ではない。

虚と実にこだわった馬琴が虚の世界に溶け込んで微笑む姿に癒された。

あまり複雑に考えず、感動と爽快エンタメと両方素直に味わえば良いかなと思う。

虚も実も見ごたえあり

「美しさを引き出す」

今年253本目。

TOHOシネマズ六本木の舞台挨拶をめざましテレビで。役所広司さん、内野聖陽さんが自身をおじさん2人が圭祐の美しさを引き出す為に我々がいた。渡邊さん照れながら「ありがとうございます」。そしたら板垣李光人さんも自分の美しさを引き出して頂き恐縮です。女装良かった。若手の美しさが際立つ作品でした。

テーマは「虚実」。私は悪をなした事がない。そう言う人が世界に何人いるか、自分の周りにも数名いますが、自分もそう生きたい。中々難しいですけど。

悪をなした事がない者がこんな仕打ちを受ける、八犬伝の中だけは正しい事が正しいと書きたい、それは虚だが。虚も死ぬまで貫けば実になる。「虚実」でこんな深い言葉凄い。

意外と悪くない。

まずは予告編に苦言を。大屋根の上で戦うVFX丸出しのシーンと、土屋太鳳が犬に袖をくわえられているシーン(あんみつ姫かと思った)。どちらも八犬伝では重要な場面なので、ここがこんな感じだったら全体はどうなるの、嫌だなと思ってしまった。逆宣伝です。予告編の編集も本編のディレクターに任せないとね。木下映画さん。

江戸での滝沢馬琴らの姿(実の世界)、馬琴が語る八犬伝のイメージ(虚の世界)にパートが分かれている。役者に恵まれた「実」が良いのは当然。問題は「虚」の出来レベルだと思っていた。ただ実際に映画を観てみるとそうも言い切れないところもある。「南総里見八犬伝」は江戸の戯作者が描く関八州(江戸から見れば大田舎、アウトランドです)の伝奇ロマンであって、粋な教養人が、血生ぐさく、善も悪もギラギラしている世界を描いているところに面白みがある。これを「実」と「虚」を組み合わせることによって構造的に上手く再現、強調することに成功したのが山田風太郎の原作です。

映画も「実」と「虚」を映像的に質感を変えることもなく、時間的経過を自然に流し、説明的な表現もほとんど加えず、原作の空気感を上手く再現しているとは思います。VFXも抑え気味であまり安っぽい感じはしない。

だけど、やっぱり「実」の方では、役所広司も内野聖陽も素晴らしい演技だけど、江戸者らしい瀟洒で知的で、でも軽みはあってというところまでは感じさせない。役所広司は何を演らせても平山さんになるっていうところはあるけどね。ただし鶴屋南北と渡辺崋山のくだりが素晴らしく全体のクオリティを押し上げている。

さて「虚」の八犬伝の映像化の方。予想通り「南総里見八犬伝」世界観に対する認識不足が見受けられる。南総里見八犬伝は水滸伝を下敷きにしている。水滸伝の108人の登場人物は同じ星の下にある義兄弟であり、時の権力、支配者に歯向かう侠客である。南総里見八犬伝は水滸伝のスケールをうんと小さくし、でも濃密にしたいわば箱庭。だから南総里見八犬伝は水滸伝と同じように男の世界を描いていることをおさえておく必要がある。義理と不義理という価値軸、そして馬琴がこだわった善悪の強烈な対比。実感できていればただのファンタジーにはならない。要するに男と男のぶつかりあいと汗臭さが足りないのです。悪の強烈さが足りないのです。

いろいろ書いてしまったけれど、予想を超えて面白く楽しめる作品です。VFX屋の曽利文彦がここまでの作品をつくれるとは思ってなかった。

最後に一つ。土屋太鳳だけはミスキャストですね。あの伏姫だけは本当に勘弁してほしかった。

人間ドラマとその作品の絶妙なバランス

作者と八犬伝を同時に知れるお得な映画

滝沢馬琴と葛飾北斎が狭い部屋で雑談するだけの場面が何回もあるんですが、そこの会話が面白い。嫁との短い会話の中でも、馬琴の人柄や家族関係が分かるようになっていて上手いなぁと思いました。

「八犬伝」パートも名場面集になっていて、あれで良かったと思います。「八犬伝」自体は様々なところでオマージュされていて、飛び散った玉を集めるとかドラゴンボールやんとか、迫ってくる壁を2人が犠牲になって食い止めるのはFF4だったり、元ネタが使われまくっている故に今さら感が強いんですよね。

本気で凄い「南総里見八犬伝」を作ったとしても、斬新な感動は与えられないと個人的には思います。

物語の中で「忠臣蔵」が出てきて、北斎は「あんな誰でも知ってる話の何が面白いんだ」と言い、馬琴は「忠臣蔵・・・あれはいい」と言うのですが、対照的な意見を言った二人の作品はちゃんと現代の芸術や、漫画やゲームの中にも生きているのが面白いと思いました。

しかし里見家のお殿様が悪霊に呪われて、子々孫々までの危機を救う物語なのに、肝心のお殿様にあまり同情できないんですよね。

行方不明だった姫が河合由美だったから、悪霊と戦う八剣士を応援できたけど、姫がいなくて殿様だけだったら、何でそこまで必死に戦うのか理解できなかったかも・・・

演者はゴージャスなんだけどな〜ぁ

全324件中、181~200件目を表示