「 小泉監督は映像的にも黒沢映画を引き継いでいます。フィルム撮影にこだわり、時代劇の所作や美しい日本の四季、そして魅力的な登場人物たちの存在感をしっとりした映像で包み込むこむように丁寧に撮っています」雪の花 ともに在りて 流山の小地蔵さんの映画レビュー(感想・評価)

小泉監督は映像的にも黒沢映画を引き継いでいます。フィルム撮影にこだわり、時代劇の所作や美しい日本の四季、そして魅力的な登場人物たちの存在感をしっとりした映像で包み込むこむように丁寧に撮っています

先人の思いを継ぐというのはこういうことを言うのだろう。本作の小泉尭史監督にとっての先人とは、助監督としてついた黒沢明。小泉監督第1作の「雨あがる」(2000年)で黒沢監督の脚本を映画化して以来、どの映画でも黒沢作品の心と技が継承されているのをひしと感じてきました。

吉村昭の小説「雪の花」を映画化した本作でも、それは一貫しています。江戸時代末期の福井藩を舞台に、数年ごとに大流行して多くの人命を奪う疫病から人々を救おうと奔走した実在の町医者の姿を描かれます。

●ストーリー

江戸時代末期、死に至る病として恐れられていた疱瘡(天然痘)が猛威を振るい、多くの人命を奪っていました。

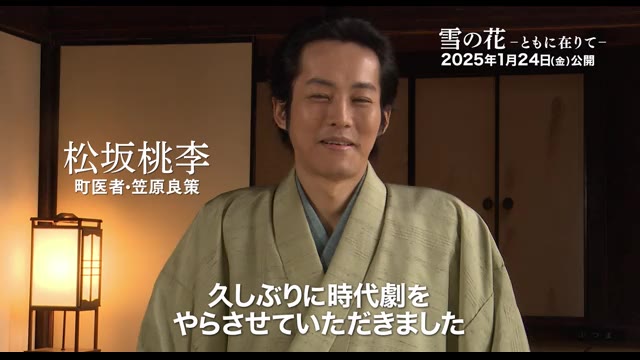

当時疱瘡には有効な治療法がなく、福井藩の町医者で漢方医の笠原良策(松坂桃李)は、患者を救いたくとも何もすることができない自分に無力感を抱いていた。自らを責め、落ち込む良策を、妻の千穂(芳根京子)は明るく励まし続けます。

千穂の勧めで湯治に出かけた良策は山中温泉へ行き、そこで加賀藩の町医者だという大武了玄(吉岡秀隆)と知り合います。了玄から蘭学の薫陶を受けた良策は、「西洋医学の方が確かな事実に基づいているという事か」と考えはじめるのです。ある日福井藩・藩医の半井元冲から「お前が西洋医学を学びたがっているなら、シーボルトに学んだ、京都の日野鼎哉(役所広司)なら紹介できる」といわれて、日野の教えを請うことになります。

鼎哉の塾で、『解体新書』など西洋医学の基本を学ぶうち、良策は疱瘡の医学書『引痘新法全書』と出会います。その本を通じて、良策は異国では種痘(予防接種)という方法があると知りますが、そのためには「種痘の苗」を海外から取り寄せる必要があり、幕府の許可も必要でした。福井藩主の松平春嶽は疱瘡の治療に力を注いでいて、将軍家出身なので、きっと幕府に取り計らってくれると思った良策は、藩主に向けた嘆願書を提出します。しかし、取り次ぐ藩の役人の「事なかれ主義」に阻まれ、嘆願書は宙ぶらりんの状態に。さらに天然痘の膿をあえて体内に植え込むという種痘には、悪意をもった風雪が飛び交い良策の行く手を阻むのでした。それでも妻・千穂に支えられながら、絶対に諦めない良策の志はやがて、藩、そして幕府をも巻き込んでいくのです。

●解説

江戸末期。主人公は福井藩の町医者、笠原良策。となれば、黒沢の「赤ひげ」(1965年)を連想するなという方が無理でしょう。「赤ひげ」は、小石川養生所で庶民を相手にしていた医者の赤ひげこと新出去定と青年医師、保本の姿を描いたドラマで、それぞれ、三船敏郎と加山雄三が演じていました。

「雪の花」の良策は、あたかも赤ひげの精神を継いだ保本のその後に見えるのです。良策は、死に至る病と呼ばれていた天然痘の患者を前に、手も足も出ません。そんな自分を情けなく思う一方、治療の手だてかないか、手を尽くすのです。

庶民のために尽力する良策を見て、「赤ひげ」のラストを思い出しました。幕府のお目見え医になるはずだった保本は、わけあって、貧しい患者だらけの養生所で働くことに。最初は養生所から抜け出ることばかり考えていましたが、医は仁術を体現するかのような赤ひげの姿を見て、改心。最後には、お目見え医になる道を捨て、養生所にとどまることを決意するのです。赤ひげのヒューマニズムは、保本を経て、良策に引き継がれたかのようだったのです。

「赤ひげ」公開から60年。当時でさえ、理想主義的すぎるという声があったヒューマニズムは現在に通用するのでしょうか。気丈な妻も、京都の蘭方医も良策の良き理解者。善意の人たちぱかりで、現実はもっと複雑だろうと思いつつ、だからこそ、映画の中だけでも高潔な人間を見たいのも確かです。

高度経済成長のまっただ中で、ヒューマニズムの大切さを訴えるかのように、黒沢は 「赤ひげ」を撮りました。コロナ禍後に公開された「雪の花」も、社会はぎすぎすしてしまいましたが、何としてでも人間的でありたいという願いが込められているように感じます。

小泉監督は映像的にも黒沢映画を引き継いでいます。「赤ひげ」の堂々たる映像には及ばないものの、フィルム撮影にこだわり、時代劇の所作や美しい日本の四季、自然豊かな風景、そして魅力的な登場人物たちの存在感をしっとりした映像で包み込むこむように丁寧に撮っています。撮影監督は先日死去した上田正治。黒沢の「影武者」「夢」などを担当し、黒沢映画を継承した人の最後の仕事をぜひ見届けてほしいと思います。

●感想

やはり本作の素晴らしいところは、一介の町医者であるにもかかわらず、その強い信念が藩、そして幕府を動かし、ついには種痘を定着させてしまうところにあります。現実世界ではそんなにいい事、いい人たちばかりではないのではと穿ってしまうところも無くはないですが、映画は人間の良心への賛歌となっていて、救いを感じさせてくれるのです。見ている観客にとって希望と勇気を与えてくれるストーリーです。

しかし演じている松坂桃李はあくまで自然体。特段ヒーローらしさは微塵も感じさせませんでした。使命感に溢れるものの、あくまで一介の町医者として常にひたむきに、力強く演じ切っていました。

また良策の妻・千穂役を演じた芳根京子もよかったです。周りを明るく照らす太陽のような、だが意外な一面も持つ人物をチャーミングに演じていました。一見すると控えめな良妻に見えつつ、実は若い頃から「男勝り」でならした太鼓の名手。終盤見せる和太鼓を打ち鳴らすシーンは、なかなかの迫力でした。

淡々と進む展開の中で、意外なのは雪の峠越えの過酷なシーン。そこまで描くのか!と驚きました。京都で子供たちに種痘を接種した種を、福井に持ち込むためには種痘した子供とその両親を京都から福井に向かわせる必要がありました。当時は歩いて向かうしかなく7日間はかかったのです。しかも季節は秋の終わり。福井に向かう急峻な峠道は、猛烈な吹雪だったのです。このシーンを実際の雪山で、長時間撮影しているところが凄かったです。

●現代に通じるテーマ

種痘に対する世間の偏見は凄まじく、種痘は毒だとか、牛になってしまうとか様々な悪意を持った風評が流されていました。それは現代でもワクチンに対する風評を彷彿させるものです。ワクチンを打ったら5年以内にみんな死ぬとか、根拠のないデマがまことしやかに流されました。だからといってワクチンを打たない場合の代替方法は一切示さないで批判だけするというのは、無責任です。この作品の当時の種痘も同じ状況に置かれたのです。

もちろん敢えて感染させて、免疫をえるというワクチンの手法には副作用のリスクは避けて通れるものではありません。でも今後様々な感染症が流行するとき、あまりデマに振り回されないことが大事なのだと本作は伝えてくれました。