瞳をとじてのレビュー・感想・評価

全128件中、61~80件目を表示

「ミツバチのささやき」は世界で一番好きな映画です

ぼくとフリオと海浜で

ヴィクトル・エリセは、「ミツバチのささやき」「エル・スール」「マルメロの陽光」と、10年に一度宝石のような果実を実らせるという類稀なる監督だ。この3本は紛れもなく傑作だと思う。今度は何と31年ぶりの新作だという。こうなると、もうほとんど竜舌蘭に匹敵する。

主人公の元映画監督がかつて撮影中に失踪した俳優の消息を求めて、過去の断片をたどっていく。かつての純文学的な文体は薄まり、より直截的な描写が多くなった。それでも溶暗の悠揚たるテンポなどは実に心地よく、ただ身を委ねていられる。

劇中劇のレヴィと娘の再会が、フリオとアナの再会と二重写しになっている。「ミツバチのささやき」から半世紀を経て、再び「ソイ・アナ(私はアナよ)」という呟きが甦った時には、思わず震えた。

アナ・トレントは子役の例に漏れず、その後あまり役に恵まれてこなかったみたいだ(いつしかカラスの足跡も飼ってしまったような)。

夜、月明かりの下でミゲルとフリオがタンゴを歌うところは、いいシーンだ。

24-024

揺れるまなざし

「ミツバチのささやき」を劇場で観てから12日後に日比谷シヤンテで「瞳をとじて」を。

ミゲルが監督した映画「別れのまなざし」は、オープニングとエンディングだけ撮影したが俳優フリオの失踪により未完成になっていた。

未完成なのに何故エンディングがあるんだ?というレビューがあったが、映画は必ずしも「順撮り」ではない。同じ建物内での撮影ならばオープニングとエンディングを先に撮影するのはあり得る事である。

先日、NHKで宮崎駿の「君たちはどう生きるか」の製作過程を描く番組があったが、全体のストーリーが確定する前に少年が母親と家に帰ってくるシーンは既に完成していた。アニメとはいえ、時間的制約から確定した所から製作に入るのだ。

評判を取ったTVの「VIVANT」も役所広司のモンゴル海外ロケの最初の撮影は同志との別れのシーンだったそうだ。

殆どの作品が順撮りでない中で、感情の起伏を表現しなければならない役者さんは大変だろうなぁ。

閑話休題

映画「別れのまなざし」は、1947年を舞台にヤヌスの二面像(それぞれが過去と未来を向いている)が入口に飾られた「哀しみの王」と名付けられた邸宅に住むユダヤ人の男レヴィが生き別れた娘を探す事を依頼する。レヴィは中国語、英語、スペイン語を話す。依頼を受けた男は上海へ娘を探しに行くと言うストーリだが、男を演じた俳優フリオの失踪により映画は完成しない。

友人でもあった俳優フリオの失踪でミゲルは監督を辞めて作家になるが、今では「南」の海辺の村に暮らして魚を獲ったりして生活している。ミゲルの息子は事故死している。

失踪から22年が経ち、TVの「未解決事件」にフリオの失踪が取り上げられ、ミゲルも番組に出演して「別れのまなざし」の一部も放映される。これをきっかけにフリオの娘アナと再会する。(「ミツバチのささやき」から50年後のアナ・トレントと我々も再会する)

作家として出版した本(かつて恋人だったロラに送ったサイン本)を古本市で発見し購入する。アメリカ人と結婚しアメリカに行っていたロラが帰国している事を知り、会ってサイン本を渡す。「アメリカに行ってる間に家族が処分したのね」ロラは喜んで戻って来た本を受け取る。ロラはフリオとも付き合っていたが、アメリカ人と結婚したのだ。

海辺の村で普段の生活に戻る(主人を待っている犬が可愛いい)が、ここにも立退き話が持ち上がっている。ミゲルはギターで隣人と「ライフルと愛馬」を合唱する(私も声を出して一緒に唄ってしまった。だって何度も観た「リオ・ブラボー」の挿入歌でシングル盤も持っているから)。

番組を観た人からフリオに似た男がいるとの情報提供があり、ミゲルは会いに行く。

男は3年前に記憶を失って発見され、高齢者施設の手伝いをしながらそこに住んでいる。(施設は南部の海辺にあり陽光に溢れている。「ミツバチのささやき」では観られなかった風景だ)

再会してもミゲルの事は判らないが、昔軍艦に一緒に乗っていたので、もやい結び等が出来る。ミゲルはアナを呼び寄せる。アナは男に呼びかける「私はアナ」と。

「ミツバチのささやき」で父親から逃げたアナから50年、私達は初めて父親に「私はアナ」と呼びかけるアナ・トレントを目撃する。フリオはそれでも記憶を取り戻さない。施設長の修道女がミゲルに発見された時の持ち物を渡す。缶の中にはチェスの王の駒(日本のホテルのマッチもある)が。王の駒は「別れのまなざし」の冒頭でレヴィが手にした駒だった。

ミゲルは映画「別れのまなざし」をフリオに見せようとする。編集の仕事をしてフィルムを保管しているマックスにフィルムを運ばせ、施設の近くに有る閉館した映画館の映写機が動くのを確認してフリオとアナの前で上映が始まる。映画「別れのまなざし」は、フリオが探し出した生き別れた娘と再会したレヴィがその場で亡くなって終わる。

そして、そのスクリーンをまじまじと見つめるフリオのまなざしで「瞳をとじて」が終わる。

「瞳をとじて」は、過去を失った男と過去を忘れたい男、父親と娘、そして、人生の記憶、映画と友人の思い出に溢れた映画だった。

映画の記憶は誰のもの?

神隠しのような感じで行方不明となった人物と遭遇する、という物語が、戦争など現代の歴史の中で描かれるが、基本は神話や民話の類いの話の現代版だと思う。実際、「失踪」した理由や背景は全く描かれない。謎を解き明かす映画ではなく、謎が存在する状況をつきつける。

本人の記憶喪失が悲劇として語られる一方で、映画監督である主人公の精力的な努力(執念)とそれにつきあう相棒の人の良さが強調される。物質である膨大な映画のフィルムが記憶の手がかりとして描かれるが、結局、そのフィルムは記憶の手がかりとして役に立たないことが強調されている。それが、悲劇として描かれているのが印象的だった。

映画を描いた映画だと思うが、監督の意図が今ひとつよくわからなかった。特に、記憶喪失者に問題の映画を見せる場面。なぜ、座席を指定するのか?しかも事務的に指示するだけ。実際の映画撮影での指示を真似た演出だという解説を目にしたが、この映画にそういうオタク的な演出が必要か?もしかして、この映画の監督が映画オタクなのか?

映画の手法に凝ったせいなのか、途中で少し、眠くなった。テレビと映画を対比させようとした点も、逆効果ではないかと思った。現代の殺伐とした状況と過去の映画全盛期の状況をノスタルジックに語っただけの映画だろう、と言われたら、そのとおりだと監督は開き直るかもしれない。

日本のホテルのマッチが出てきた!

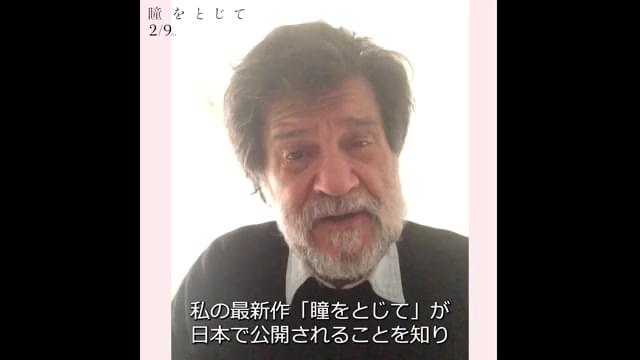

寡作のスペインの巨匠、ビクトル・エリセの作品。

冒頭、1990年に撮影されたが未完との設定で「別れのまなざし」の導入部で始まる。1947年、パリ郊外の邸宅「悲しみの王(トリスト・ル・ロワ)」が舞台。一番魅力的だったのは、モロッコ出身のスペイン系ユダヤ人、フェラン・ソレル(Mr. Levy)、彼は上海で生き別れた、ただ一人血のつながっている中国系の娘ジュディスを探すためにフリオ・アレナス(フランク)をやとう。二人の会話には、フランス語、英語、スペイン語だけでなく、カタラン:カタルーニャ語(まるで、イタリア語のように聞こえる)も、それから召使の使う中国語まで出てくる。国際的。しかし、字幕では表示されることはない。冒険譚の始まりに違いないが、画面は重厚で、濃密な空気で満たされている。フェランは、ゴッホがアルルで描いた(アルジェリアからフランスに来た)「ズアーヴ兵」に少し似ていた。

次の中間部分では、最初の劇中劇に出演していた人気俳優フリオが撮影途中に失踪し、その監督を務めていたフリオの親友でもあるミゲル・ガライが探して突き止める話が続く。失踪してから行方の知れないフリオを探す2012年のテレビ番組に、ミゲルは協力することになる。ミゲル自身も、フリオがかつて付き合っていた恋人や、彼の娘を探し出し、話を聞いて回るものの、大した収穫は得られず、グラナダ海岸の自宅に戻る。この部分は、まるでテレビドラマのよう。カメラも対象に近い。ミゲルがフリオの失踪する時の姿を想像するところが出てくる。そこだけはモノトーンで、幻想的。

驚いたことに、フリオの失踪を追った番組を見た視聴者から通報があり、ミゲルの自宅から遠くない海辺の修道院付属の高齢者施設にフリオはいるらしいことがわかる。彼は記憶を失ったまま、器用だったのか、漆喰塗りやら、車椅子の修理など、施設のお手伝いをしている。医師の診断により、彼は慢性のアルコール中毒による健忘と知れる。むしろ、それは放浪の結果に違いない。彼は、船に乗り込んで、世界を回っていたようだ。

最後に、ミゲルは、施設でいつもタンゴを口ずさんでいるためガルデルと呼ばれているフリオに、彼の娘も連れて、半年前に閉鎖されていた映画館に頼みこみ「別れのまなざし」の完結部分を投影してもらう。その中で、フリオ(フランク)は、上海からジュディスを連れてきてフェラン(Mr. Levy)に会わせていた。この場面、場内からはすすり泣きの声も聞こえた。さて、フリオは自分を取り戻したのだろうか。

私は、この映画全体が、ビクトル・エリセの自伝なのだろうと思った。彼が作りたかった映画の一部の再現と、彼の日常の暮らし。さまざまな事情が介在して、エリセの多くの長編映画の制作はうまくゆかなかった。トリスト・ル・ロワ邸や、上海への冒険譚はもちろん、フリオの娘が学芸員をしているプラド美術館ですら、その題材であったのかも。劇中劇の部分では、エリセは、フェランの姿に投影されていた。

中間部では、ミゲルの活動は、実はエリセのそれに由来するのだろう。彼の雌伏の時、短い文章を書くことを主な仕事として、トマトを作ったり、漁に出たり、イヌを連れて歩く生活をしながらも、映画のことは片時も忘れなかったに違いない。では、失踪したフリオとは、一体何だったのだろうか。そうか、フリオもまた(ある程度まで)エリセの反映なのかも知れない。自分を見失ったフリオが高齢者施設に引き取られた時、持ち込んだ数少ない身の回り品の中に、日本のホテルのマッチがあった。エリセもまた、世界を放浪したかったのだろう。実際に日本のホテルには来たことがあったようだ。

この物語の流れと同じように、老いというものは静かにやってくるものなのかもしれません

2024.2.21 字幕 京都シネマ

2023年のスペイン映画(169分、G)

失踪した俳優探しに関わることになった映画監督を描くヒューマンドラマ

監督はビクトル・エリセ

脚本はビクトル・エリセ&ミシェル・ガスタンヒデ

原題は『Carrar los ojos』、英題は『Close Your Eyes』で、ともに「目を閉じて」という意味

物語の舞台は、スペインのある街

かつて映画監督として数々の作品を作り続けてきたミゲル(マノロ・ソロ)は、撮影中に俳優が失踪すると言う事件に遭遇した過去があった

それから30年が過ぎ、その事件は忘れ去られていた

ミゲル自身も田舎町に越して、自家農園を営みながら、細々とした生活を送っていた

ある日、ミゲルの元にテレビ局からオファーがあり、「未解決事件」という番組にて「失踪した俳優を追う」という特集が組まれる事になったという

その題材になったのが、ミゲルの映画で失踪したフリオ・アレナス(ホセ・コロナド)で、関係者たちのインタビューを交えながら、彼が今どうしているのかを訴えかける構成になっていた

番組プロデューサーのマルタ(エレナ・ミケル)はミゲルにオファーを掛け、同時にフリオの娘アナ(アナ・トレント)にも声をかけていた

ミゲルは渋々承諾するものの、アナは協力を拒んでいて、ミゲルは映画編集担当のマックス(マリオ・バルド)の力を借りながら、当時の情報を集めていくことになったのである

映画は、制作途上で頓挫した映画の一幕で始まり、フリオ演じるフランクという男性が、レヴィ氏(ホセ・マリア・ポウ)の依頼を受けて少女ジュディス(ヴェネシア・フランコ)を捜すという内容になっていた

ジュディスはレヴィ氏の生き別れの娘で、死が差し迫っているレヴィ氏のために、フランコが奔走するという感じに綴られていく

だが、映画はフランコ役のフリオの突然の失踪により中断し、依頼シーンと最後の再会のシーン以外には残っていない

後半の再会シーンでも、編集でフランコがそこにいるように見えているが、おそらくはあの場にはいないのだろうと思われる

物語としてはシンプルで、そこまで難しい話ではないものの、まさかの169分という長さに驚いてしまう

無駄なシーンはないものの、長回しによるシーンの蓄積が気づいたらこんな事になっていた、という印象になっている

ポスタービジュアルは少女のアップだが、劇中映画のラストにて、レヴィ氏が彼女のメイクを落とそうとするシーンも、直前の涙に見立てた扇子越しの視線と重ねるなどの細かなこだわりがある

ミゲルの愛犬カリの存在感も抜群で、テレビにご主人様が登場したらキョロキョロしちゃうなど、芸が細かいなあと思ってしまう

映画を観ているシーンでも、それぞれのキャラがフリオの様子を観ているのだが、誰もが同じことを思いつつ、過去の彼と自分たちが知る姿を重ねていたりする

過去も現在もどちらも魅力的で、そのどちらかに行けば良いというのではなく、この多面性こそが人間を構成する要素である、というメッセージがあるのだろう

エンドロールでは、二つの顔をもつヤヌス神の石像が登場し、これ見ようがしにずっとアップで映っていたりする

ちょっとしつこいかなあと思いながらも、老いに向かうことの意味を考えさせる時間なのかな、とも思えた

いずれにせよ、映画らしい映画という感じで、切り取れば額縁に飾れそうなシーンもたくさん登場していた

個人的には1.5倍速で頼みますわと思えるシーンもあったが、映画館でゆったりとくつろぐということを考えればOKなのかなと思う

『ミツバチのささやき』に心を奪われた世代向けという感じなのであまり刺さる部分はなかったが、いつもはそこまで混まないミニシアターがほぼ満席というのは驚いてしまった

意義ある失踪の先に記憶が封印された理由はわからないが、死に際を求めて彷徨った終着点があの施設だとするならば、思い出さないことは神様の配慮なのかもしれません

エリセ監督の本作に奇跡は起こったのだろうか?

製作途中に行方不明となった俳優を元映画監督が探す物語。

劇中、映画監督の言葉に「カール(ドライヤー)の映画以降、映画に奇跡は無くなった」といった主旨のセリフがある。

はたしてエリセ監督の本作に奇跡は起こったのだろうか?

その答えは作品を観た人に委ねられている。

古き善き作品を観たような感動が残ります。

静か過ぎる3時間

今でも映画は奇跡を起こせるか

ビクトル・エリセ監督の久々の長編作品。「ミツバチのささやき」の日本公開から約40年、前作「マルメロの陽光」からも約30年たち、突然の新作発表ということで、まず驚いた。忘れていた懐かしい名前を思い起こされたような感じ。

冒頭の映画内映画から、屋内の二人での会話シーンが静かにゆったりと続き、つい眠気に襲われる。含意のあるセリフが続くが、ところどころ聞き飛ばしてしまった。しかし、後半、探していた友人らしき人物がいると知らせが入ってからは、一気にサスペンスフルになり、登場人物の一言一言、ふるまいの一つ一つに目と耳を集中させるようになる。

編集者のマックスが「ドライヤーが死んでから、映画の奇跡はなくなった」といったことを言うが、ラストの映画館のシーンは、ゴダールの「女と男のいる舗道」でアンナ・カリーナがドライヤーの「裁かるるジャンヌ」を観ながら涙する、あの有名なシーンを思い起こさせる。

今、この時代でも映画は奇跡を起こすことはできるのだろうか。エリセ監督は、この作品でそう問いかけている気がする。しかし、この作品にアナ・トレントが出演し、あの決定的な一言を口にするということも、十分に奇跡的なことだと素直に思える。

ただ、前半の冗長さと後半のやや性急なところをうまく中和させて、作品全体として調和したトーンになっていれば、大傑作となっていただろうに、と残念な気持ちもある。

またこれもある意味未完なのか

エリセの新作

映画館で観れる

アナが出る

震えた

映像詩人の作品は感想が出そうで出ない

理屈は無くただ好き

でも全作品観てるわけでもない

私的オールタイムベストNo.3の『ミツバチのささやき』

『エル・スール』(エンディングに物足りなさを感じてたら未完だったと後で知る)

『マルメロの陽光』(冒頭数分で挫折してそれきり)

『ライフライン』(チクタクチクタク 良い)

海辺の村に帰ったシーンで右に画面がスライドする場面

デジャブ感があった

あぁ自転車で駅についてホームで待つシーンの手法だと家についてから気付く

エリセは今までの自身の中で叶わなかった創造の産物を集大成させたように思う

そしてアナを“5歳のアナ”に引き戻して、少しでも時間を取り戻してあげようとしたのかなと思う

オマージュで覆いつくす晩年になってのクリエイト作品は郷愁をもたらすけれど

正直それは私の求めているところではない

でも今の御年で出来うる限りの

一つの長編作品を生み出した

ただエリセ本人が本当にこの物語で満足しているのか問いたくなる感じだった

ロードムービーのようなミステリーのような…

人生後半の旅路

ひとつの映画という時の流れにシンクロする神秘体験

この日のために、今日は何も予定を入れず、一日二人で過ごしました。

二人で旅した神島にて何かを暗示するかのような神秘体験があり、その翌年に金神社にて結婚し、新婚旅行は久高島へ。

以来、28年の歳月という記念日に、わたしたちの思春期である学生時代の頃に一生の思い出となる映画を同時体験しており、そのひとつが #ミツバチのささやき だ。

そして、今日、そのビクトルエリセ監督の新作 #瞳をとじて をこの日に観ようとなった。

内容はよく知らないまま観たけど、当然映画は映画としてよかったことはもちろんのこと。

わたしたち二人にとって、やはりこの監督とアナトレントも、同じ時を経ており、そうした時間的な距離感、同時代体験など、日本とスペインという地理的距離感もゼロで、シンクロしまくったのでした。

舞台も、わたしたちが局面している高齢者介護施設だったり、親と子の特別な想いや感情、時代の流れ、すべてが重なる。

それをまた、映画を通じて深く体験させられました。

その後、実家へ寄り、金神社へご挨拶しに。

旧正月以来の初詣として、おみくじもここで初めてひきました。

新しい一年、どうぞよろしくお願いします、と。

色々考えさせられた作品

ビクトル・エリセ作品は初見だが、初見でも過去作品のキーワードがシーンごとに出てくるので問題ない。

こんな作品もありなんだと唸らされたし考えさせられた。素晴らしい作品を観る事が出来感謝。

ただ、時間はやはり長いし、30年前に公開した時の世界と今の世界は違う。ビクトル・エリセには今何を伝えたかったのかラストにメッセージを残して欲しかった。垣間見る事はできなかったのは残念。

2024年ベスト洋画作品にはあがるだろうし、私は候補に入れたい。

人生と老いについても考えさせられた作品でも

ある。

カルテの記録が人生のすべてじゃない

「映画による奇跡」をめぐる葛藤の行方

失われた記憶をめぐるこの物語は、「映画による奇跡」を信じながらも、そのような期待を自らに禁じる者たちによって語り継がれる。

失踪し記憶を失った元俳優が住み込みで働く高齢者施設の一室で主人公がタバコを吸う。

施設のシスターがドアをノックした途端に慌てて火を消し、灰皿を引き出しに隠し、窓を開けて煙を手で煽いで逃す。

部屋に入ってきたシスターは顔色ひとつ変えずに反対側の窓を開ける。

一見すると物語とは無関係なこの一連のシークェンスが実に素晴らしい。

柔らかな照明、無駄のない什器、充実したアクション。

✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎

舞台は1947年、タイトルは『別れのまなざし』という設定の映画内映画から上映が始まり、過去・老い・記憶をめぐる物語が語られていく。

失踪し忘れられつつある俳優。亡くなった仲間や息子のこと。去ってしまった恋人や妻。

数十年ぶりに見つかった元俳優の記憶は失われている。

記録媒体の主流がデジタルに置き換わっても残されたままの膨大なフィルム。フィルム編集技師が戦利品と主人公に得意げに語るのはニコラス・レイ『夜の人々』の16mm。映画監督をやめて作家に転じた主人公の小説のタイトルは『廃墟』だ。

手のひらサイズの『ラ・シオタ駅への列車の到着』の登場で一層明確に告白された映画史への愛は、主人公と隣に住む若者にハワード・ホークス『リオ・ブラボー』の挿入歌を歌わせることでもっとも幸福に表現される。「ライフルと愛馬と私」。

1973年の『ミツバチのささやき』での面影を残すアナ・トレント(皺がとても美しかった)が精確に『ミツバチ』での自身を再演する。「私はアナ」と「瞳をとじて」呼びかける相手は記憶を無くし別人として生きる元俳優の父であり、あのフランケンシュタインだ。

記憶を無くしている元俳優に、失踪直前に撮影した出演作のラッシュフィルムを見せることで何かが変わるかもしれないと期待する元映画監督と、「ドライヤー亡きあと、映画が奇跡を起こすことはない」と断言する件の編集技師の葛藤は、映画を愛し続けながらもその緩慢な死を敏感に感じとっているに違いないビクトル・エリセの葛藤そのものである。

閉館した映画館(館主が語る思い出は、近所で撮影されていたマカロニ・ウェスタンだ)でラッシュフィルムを見る元俳優は、ジャン=リュック・ゴダールの『女と男のいる舗道』でカール・テオドア・ドライヤーの『裁かるるジャンヌ』を見て涙を流すアンナ・カリーナだ。

このラッシュフィルムの上映で奇跡が起きたかどうかの判断は観客に委ねられたまま、瞳はとじられ、映画は終わる。

✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎

被写体とキャメラの距離感が『ミツバチ』や『エル・スール』のそれと異なり、とても近い。それぞれのシークェンスにおいてショットが切り替わるたびにキャメラが被写体に寄っていき、役者の顔に刻まれた皺が際立ってくる。

この皺は、物語の中で過ぎ去った時間(元俳優が失踪してからの数十年)の経過によるものであると同時に、瀕死の映画産業が積み重ねてきた歴史でもあるだろう。

「最初は美しい芸術に囲まれて働くのが嬉しくて仕方がなかったのに、いまは退屈になってしまった。大げさかもしれないけれど」。プラド美術館のガイドとして働くアナ・トレントのセリフは印象的だ。

過去・老い・記憶をめぐるこの物語は、映画による奇跡を信じつつ、そのような淡い期待はもはや捨て去らねばなるまいと自覚する者たちの物語であり、そのような者たちによってこれからも語り継がれていくのだろう。

全128件中、61~80件目を表示