ゲバルトの杜 彼は早稲田で死んだのレビュー・感想・評価

全10件を表示

演出家の自虐論?

「中●派が●した革●派の死●は48名、

社青●解放派が殺した革●派の●者は23名、

革●派が●した●核派・●青同解放派の死●が

15名」

だそうで、人数から中核●が一番悪いのだが、これはあの都の西北の「バカだ大学」の隣にある大学の自己暴走から起きたドタバタ事件だと思う。

まぁ、端境期で、

これを持って、ベトナム戦争と共に世界は「仮の」平和が訪れる事になる。

あれから、半世紀が経ち、

今年は昭和100年。

一見平和が訪れた。そして、日米同盟のおかげで、平和ボケと揶揄される日本人。

さぁ、

現在の日本人の若者は?

何でも謝罪すれば済むと思う様になってないか?

小さい事にはね。しかし、大きな事には日本人は未だに「頑として」認めようとはいていない。

爺さんになって、そんなふうに

そう思うばかりなり。

複雑だが、亡くなった四宮さんは「革●派の犯行」であったと記憶するが。

映画の中の新聞には「中核●の犯行」と記載されていいる。つまり、偽装犯行だったはず。

映画ではその事に訂正が入らなかった。

なぜなんだ?

おかしくない?

意図的で不穏な香りが漂うね。これ以上書くと消される。

以上

赤塚先生は「バカだ大学」を天才バカボンの中で創作したが「バカだ大学」のライバル校って知ってますか?

「テイノウ義塾」だそうだ❤️

まぁ!

合わせて

日本の私学出身者には未だにノーベル賞を受賞した者が不在。

しかし

そんな所が、日本の私学のレベルなのかなぁ。?

勿論、僕も日本の私学出身である。

掘っても掘っても

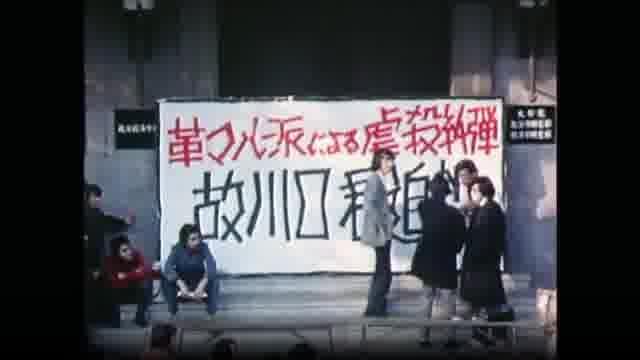

1972年白昼、早稲田大学構内の一室で革マル活動家のリンチによって殺された川口大三郎さんの事件を巡るドキュメンタリーです。当時は、学生運動も様々なセクトに四分五裂し、各セクト間での暴力沙汰、いわゆる「内ゲバ」が横行していました。当時何があったのかに不案内な多くの人に、特に若い人に本作は是非観て欲しいです。と強く勧めて、その上で。

作中、川口さんの殺害場面は鴻上尚史さんによるドラマ仕立てになっています。当日の実際の現場を映画で語れる人がいないし、当時を想像も出来ない若い人にはこんな見せ方も必要なのかもしれませんが、僕にはとても芝居じみて映りました。しかし、実際がこんなに芝居じみていたのか、作劇がうまく行かなかったのかが分からず、ドキュメンタリーの流れを滞らせる結果になりました。特に、劇パートのオーディションや劇パート撮影場面映像は不要だったのではないでしょうか。

そして、僕の脳裏を過るのは、いつかまたこんな時代が来て暴力に晒される恐怖ではなく、正義の名のもとに自分が暴力をふるう恐怖なのです。その為には、加害者の革マル活動家の証言を是非聞きたかったです。犯行の当事者が無理なら、当時の暴力的活動家の心情でもよい。何が彼らを暴力に走らせたのかの示唆がないと自分が加害者にならない為には何を見つめればよいのかが掴めません。

一方、本作制作のきっかけとなった樋田毅さんの著書「彼は早稲田で死んだ」は、あの時何があったのかの事実だけでなく、問題の本質に至る考察までが深く、革マル活動家との対談記事もあり、理解にとても役立ちました。「寛容は自らを守るために不寛容に対して不寛容であるべきか」(つまり、寛容な社会を目指すならば、「寛容性など押し潰せばよい」という考えにまで寛容であるべきかと言う問いです)内ゲバを考える時の本質に迫る問です。この映画をご覧になった方は是非読んで欲しい。

それはさておき、本作関連商品である「ゲバルト手ぬぐい」は意表を突くデザインで、うれしくなって即購入しました。うむ、僕は当時学生であったとしても、やはり浮かれたノンポリだったろうな。ちなみに、僕は代島監督と同い年です。

信じ過ぎないよう踏みとどまること

映画が問いかけるのは、信じることが行き着く狂気がもたらす暴力の無意味さ、不毛さ。劇中ドラマは舞台劇風でいかにもつくりもの然としており、リアルさを追求した演技にも思えなかったのだが、こと暴力のシーンには不意を突かれた。耐え難いほどのリアリティに息が詰まり、相手を問い詰める狂気の宿った眼差しに戦慄し、角材とバッドでのいつ終わるとも知れない殴打の末、白いセーターに血が滲むシーンには思わず目を背けた。世界を平和にしたい、社会を変えたいと願い、真面目に変革を訴えていたはずの若者たちが、信じるもののために容赦なく暴力を振るった挙句に人を殺してしまう姿には、連合赤軍リンチ殺人の当事者、テロ行為を進んで行ったオウム真理教の信者たちの姿を重ねた。

映画の中で内田樹は、「(当時)大義名分を与えられると他人に対して容赦なく暴力を振るうことができる人間がたくさんいること」に恐怖を抱き、「普通の子が暴力的なことを平然とやる。それがふっとキャンパスで会うと普通の子に戻っている」ことに驚嘆したと述べている。実際のところ確かにそうだったのだろうが、彼らはすでにもう「普通の子」ではない。暴力を肯定・行使した時点で、何かを強く信じるが故に暴力に訴えても仕方がないと思いそれを実行に移した時点で一線を越え、もはや後戻りのできないところに足を踏み入れている。映画に加害者が登場しないのはそういうことだと思う。そう思いたい。

事件の本質は内ゲバではない

暴走する正義と関心領域

楽しかったんだろうなあ。

全10件を表示