コラム:若林ゆり 舞台.com - 第15回

2014年9月16日更新

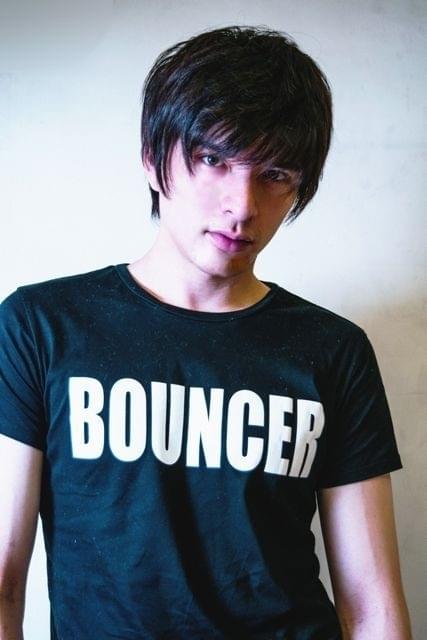

第15回:容姿端麗な城田優が、まさかのコンプレックス体験を重ねて演じる「ファントム」のせつなさ!

1911年にフランスの作家、ガストン・ルルーによって発表され、一大ベストセラーとなった「オペラ座の怪人」は、さまざまな作品に昇華されている。なかでも有名なのが、アンドリュー・ロイド=ウェバーによるミュージカル版だろう。これは2004年に映画化もされ、さらなる人気を博すことになった。しかし、ロイド=ウェーバーより前にミュージカル化を目指していたのが、「NINE」のアーサー・コピット(脚本)とモーリー・イェストン(作曲家)のコンビ。彼らがまったく新しい視点で描き出したミュージカルが「ファントム」だ。宝塚や大沢たかおの主演で熱い支持を得てきたこの作品が、今度は城田優の主演で上演される。

撮影:若林ゆり

この「ファントム」がもつ独自性、素晴らしさについては、ファントム=エリックを演じる城田本人から語ってもらおう。

「世界中にたくさんある『オペラ座の怪人』のバージョンの中で、『ファントム』だけにある特徴というのが、親子の物語だということ。ほかの作品では描かれていない家族、エリックがなぜ、ファントムになってしまったのか、なぜここに生まれてきたのかという"エピソード0"的な部分が描かれているんです。エリックの細やかな心情、背景、生い立ち、コンプレックス、愛というものに焦点が当たっているので、エリックという人間に対してまったく違う感情が生まれてくる。ただのホラーやサスペンスという概念ではなく、心温まるヒューマンドラマだなと。せつなくて、はかなくて、でもいとおしくて美しくて醜くて。人間のいろんな感情が混ざっていて、まさに僕たちが生きているこの人生のような作品なんです」

難役だ。人が恐れおののくほど醜い容貌をもち、オペラ座の地下で隠れ住んできたエリック。どこからどう見ても美貌の城田が、顔を隠してこれを演じるのだ。

「彼のもっているコンプレックスを、僕が完全に理解することなんてできないと思います。ですが同時に、容姿に関するコンプレックスを僕ほどもっていた人は周りに絶対見つからないだろうとも自信をもって言えます。なぜならみなさんは日本という国で生まれ育ち、『ほかの人たちと違う』という感覚に襲われたことはないですよね。顔がかわいいとかブスだとか、濃い薄いっていう話じゃなく、根本的に『他人と違う』。僕はスペインと日本のハーフだからこそ、それを経験してきているんです。(母の母国)スペインにいた小さいときは『チノ』という中国人を指す差別用語を浴びせられ、日本に帰ってきてからは『ガイジンだ、ガイジン』って言われてきた。いまでは僕も自分の容姿を受け入れられていますが、20歳くらいまではひどくコンプレックスだったんです」

そんな経験と豊かな想像力、表現力を総動員し、悩みながら稽古を重ねてきた。役作りについて熱く語る城田の言葉からは、役に対する洞察の深さと繊細さ、こだわりの強さがビシビシ伝わってくる。

「エリックは地下で暮らしてきてほかの人にはほとんど接してきていない。彼には人間として欠落している部分があるはずだと思うんです。そんな人が、目の前にクリスティーヌが現れたとき、はたしてスムーズにコミュニケーションを取れるものなのかな、と。何より、エリックは台本上でよくしゃべるんですよ。そのへんの矛盾ポイントをどう埋めていくか。1ミリの芝居プランのチェンジで、まったく違う人格に見えるんですね。いまみたいにテレビもあってゲームもあって、いくらでも選択肢がある人生じゃなくて、エリックには本しかない。その中で、大好きな本をクリスティーヌに読んでもらう喜び。僕は、空気が読めないし気持ちが爆発して舞い上がってしまって、それに自分で気づくという芝居をしていたんですけど、演出のダニエル(・カトナー)のエリック像はもっとジェントルマンで落ち着いているイメージ。2人で話し合い、何度もトライして役を深めていってますが、台本と自分の想像するエリック像とのバランスをとるのが難しいんです」

筆者紹介

若林ゆり(わかばやし・ゆり)。映画ジャーナリスト。タランティーノとはマブダチ。「ブラピ」の通称を発明した張本人でもある。「BRUTUS」「GINZA」「ぴあ」等で執筆中。

Twitter:@qtyuriwaka