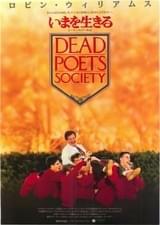

キーティング先生、ありがとう――「いまを生きる」【コラム/スクリーンに詩を見つけたら】

2024年12月15日 18:30

古今東西の映画のあちこちに、さまざまに登場する詩のことば。登場人物によってふと暗唱されたり、ラストシーンで印象的に引用されたり……。古典から現代詩まで、映画の場面に密やかに(あるいは大胆に!)息づく詩を見つけると嬉しくなってしまう詩人・大崎清夏が、詩の解説とともに、詩と映画との濃密な関係を紐解いてゆく連載です。(題字・イラスト:山手澄香)

今回のテーマは、ロビン・ウィリアムズが主演を務め、名門全寮制学校の型破りな教師と生徒たちの交流と成長を描いた「いまを生きる」(ピーター・ウィアー監督)です。

引用したい箇所が多すぎて、どこから始めようか迷ってしまう。ホイットマンに、シェイクスピアに、ソロー。シーンのあちこちで、詩句がきらきら輝いて生きている。“Carpe Diem”――直訳すれば「きょうを摘め」、いまを生きろ、このときを味わい尽くせ。まだほんとうの自分を知らない若者たちの胸に、死語であるラテン語で囁かれるその言葉は、亡霊からのメッセージのように響く。

英米文学を教えに厳格な全寮制学校にやってくる、自身も同校の卒業生であるキーティング先生(ああ、若き日のロビン・ウィリアムズ!)が男の子たちにまず最初に教えるのは、基礎的なパンク精神の心得だ。

一篇の詩の価値を数値で測ろうとする詩論の教科書のページを破らせ、教卓に仁王立ちさせてそこからの景色を見せ、「野蛮な咆哮」をやってみさせるその熱血ぶりは、当然、その思想にぐんぐん引き寄せられる者と、それを冷ややかに退ける者とを分ける。私は何年か前から言語表現の授業を大学のいち講師としてもっていて、この映画を観たとき、教え方の手がかりに……という下心がなくもなかったのだけれど、キーティング先生は驚くほど参考にならなかった。生徒ひとりひとりの自由な精神を開花させようとして、最終的にはそのひとりを決定的な不幸へと導いてしまう彼のやりかたはどちらかというと夢追い人のもので、教育者としては、やはり無理がある(と感じてしまうのは、私が現実的な教師の視点を獲得してしまった大人だからだ――10代のときに出会っていたら、きっと違った)。

映画の原題「DEAD POETS SOCIETY(死せる詩人たちの会)」は、キーティングが学生だった頃に結成された秘密組織の名前。死んだ詩人の作品ばかり朗読しているから「死せる詩人たちの会」なのではない。組織は「生きることの精髄を心ゆくまで味わう」ことを目指し、その果てしない営為を死をもって終えたとき、参加者は初めて公認会員として認められる。それは、いまを生きることの喜びに、同じだけの強さで初めから死が含まれていることを暗示するような名前だ。夜な夜な洞窟に集って詩を朗読しあったその組織は、ヘンリー・デイヴィッド・ソロー『森の生活』からの引用を開会の辞とした。

生きることの精髄を心ゆくまで味わう。きっとどんな時代にも、それは最も難しい謎だったし、最も野心的な挑戦だった。それは、社会の常識や良識と言われるものをいったん全部脱ぎ捨てて、裸で自分と向きあうようなことだ。そしてそれは自ずと、なぜ生まれてきたのかよくわからないのにいつか死ぬという、人間全員に課せられた(そしてほとんどの人間が見ないことにしている)不条理と向きあうことだ。

そもそもたいていの場合、そんなことをやってみてごらん、やっていいんだよと耳打ちしてくれる人が、学校や社会にはいない。幸か不幸か、自分の詩人とほんとうに出会ってしまった者だけが、その可能性を知る。この映画の主役である男の子たち――ニールやトッドやオーバーストリートにとっては、それがキーティングだった。

Photo by François Duhamel/Sygma/Sygma via Getty Images

Photo by François Duhamel/Sygma/Sygma via Getty Images韻を踏まない新しいリズムで英語の自由詩の新時代を切り拓いたウォルト・ホイットマンの「草の葉」には、どこか聴く人をその熱い血潮の渦に巻きこんでいく演説のようなところがあって、言葉による扇動の危うさを知っている現代の私たちから見ると、その鼓舞の力を鵜呑みにできないところもある。そしてその「草の葉」から引用した詩句によって、慕ってくる生徒たちに自分のことを “O Captain! My Captain!”(おお船長よ! わが船長よ!)と呼ばせるキーティング先生には、冷静に考えてみるとやっぱり、ちょっと自分に酔いすぎてやしませんか?と言いたくなる。でも、もし私が当の生徒だったらどうだろう――。

この原稿を書きながら、私には思いだしているひとりの高校の恩師がいる。世界の歴史がどんなふうに興亡を繰り広げてきたかを力強く語ってくださったその人は、もう随分前に若くして亡くなってしまった。先生が教壇に立ったときの格好良さ、豊かに波打っていたきれいな黒髪、その一言一言が力強かった張りのある声――いつも堂々として、あの手この手のユーモアで笑わせてくれて、叱ってくれて、けっして私たちを馬鹿にしなかった――を、いまでもはっきりと思いだせる。

親が示す生き方のほかにはまだ何の手がかりも持たない者、とても狭い場所に閉じこめられた者に、まったく別の人間のあり方を見せてくれる人がいること。自分の声で堂々と自分を語ることは、恥ずかしいことではないと、教えてくれる人がいること。それを嘲笑し馬鹿にする者はただ、ほんとうに生きることを、まだ知らないだけなのだと知ること。それが、学校という場所の、いちばん大きな存在意義なんじゃないだろうか。

ひとりでもそんな先生に出会えたことのある人なら、後できつい処分を受けるとわかっていても机の上に仁王立ちして“O Captain! My Captain!”と去り際の恩師に呼びかけざるをえなかったトッドの気持ちが、きっとわかる。すくなくとも私には、すこし、とても、よくわかる。

N・H・クラインバウム著/白石朗 訳『いまを生きる』新潮文庫

執筆者紹介

大崎清夏 (おおさき・さやか)

神奈川県出身。早稲田大学第一文学部卒業。映画宣伝の仕事を経て、2011年に詩人としてデビュー。詩集『指差すことができない』で第19回中原中也賞受賞、『踊る自由』で第29回萩原朔太郎賞最終候補。詩のほかに、エッセイや絵本の文、海外詩の翻訳、異ジャンルとのコラボレーションなども多数手がける。2019年ロッテルダム国際詩祭招聘。

Instagram:@sayaka_osaki/Website:https://osakisayaka.com/

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 パンダプラン

【ジャッキー・チェンだよ全員集合!!】日本公開100本目 ワクワクして観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 辛口批評家100%高評価

【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 映画は、ここまできた。

【配信を待つな!劇場で観ないと後悔する】戦場に放り込まれたと錯覚する極限の体験

提供:ハピネットファントム・スタジオ

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 エグすぎる…面白すぎた…

【とにかく早く語り合いたい】だから、とにかく早く観て…そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

![いまを生きる [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51gw6NAi4YL._SL160_.jpg)

![We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME (初回限定盤)(3枚組) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41QgEUzIZEL._SL160_.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】【数量限定】劇場版『牙狼<GARO> TAIGA』COMPLETE BOX(L判ブロマイド7枚付) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51jidzliwyL._SL160_.jpg)