【佐々木俊尚コラム:ドキュメンタリーの時代】「オラファー・エリアソン 視覚と知覚」

2017年8月3日 15:00

本作にはあっと驚くような展開や、ローラーコースターのような起承転結もない。しかし「アートとは何か」ということをじっくり考える玄関口として、最高に素晴らしい映画である。

本作の主人公である現代アートの作家、オラファー・エリアソンはこう語る。「アートは世界を変えるひとつの手段であり、人は世界を変えることができるんだ」

これだけではわかりにくい。「世界を変える手段」なら政治や革命がそうなんじゃないのか? アートで世界を変えることなんてできるのか? そもそも「アートは目の前の飢えている子供を救えるか」という昔から問われ続けている問題もある。

補助線を一本引こう。東京都現代美術館のチーフキュレーターだった長谷川祐子さんは、こう書いている。

「イデオロギーやメタ思想が無力化する中で、体験や出来事が重視されている。歴史の不連続性、身体と文化的風土との断絶、国民国家(nation)とnon-nationとの交錯した構造は、私たちの中の《いま、ここ》への関心と検証を増大させている」(『キュレーション 知と感性を揺さぶる力』2013年、集英社新書)

イデオロギーに依拠するのではなく、わたしたちひとりひとりが個人的な体験としてどう世界に向き合えるのか。「(アートの展覧会の)一九八五年以降の特徴は、イデオロギーや思想に対するコメントではなく、個々人のストーリーや歴史、事実(経験主義でいうところの経験)を反映していく傾向である」

アートは科学ではない。だから100回実験して100回同じ答えが出る必要はなく、100回実験して100通りの結果が出てもかまわないのだと、長谷川さんは書いている。そうやってひとりひとりの知と感性を揺さぶっていくことにアートの意味があるのだ。答えを示すのではなく、問いを発するのだ。

映画の話に戻ろう。エリアソンは、故郷のアイスランドを訪ねる。大きな氷河のある場所に行き、そこで彼は「ムーラン」と呼ばれる縦穴を探す。氷河のところどころに、まるで裂け目のように真っ暗な穴が空いていて、どこまで深いのか底はまったく見えない。人が落ちればまず助からないだろう。ところがエリアソンはその危険な穴のそばにまで大型の四輪駆動車を近づけ、さらに車の屋根から水平にハシゴを伸ばし、その上に乗って腹ばいになり、真上からムーランの写真を撮影するのだ。

どうしてそんな危険な行為を繰り返すのか。エリアソンは言う。「定期的に撮影旅行に出かける目的は、ひとつの現象に集中し、全身で向き合うためだ」。つまりは恐ろしい自然と向き合うことで、意図的に彼は自分を揺さぶり、問いを発しようとしているのである。

「アートって、いったい何だろう」と本作を見ながらじっくり考え続け、そしてラストシーンで、エリアソンの代表作として知られている巨大な人工滝の映像へとたどり着く。タイトルにもある「視覚と知覚」が、まさに揺さぶられる瞬間が訪れるだろう。

「オラファー・エリアソン 視覚と知覚」は、8月5日からアップリンクほか全国順次公開。

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 パンダプラン

【ジャッキー・チェンだよ全員集合!!】日本公開100本目 ワクワクして観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!

提供:ツイン

注目特集

注目特集 神の雫 Drops of God

【辛口批評家100%高評価&世界最高峰の“絶品”】“知る人ぞ知る名作”ご紹介します。

提供:Hulu Japan

注目特集

注目特集 配信を待つな!劇場で観ないと後悔する

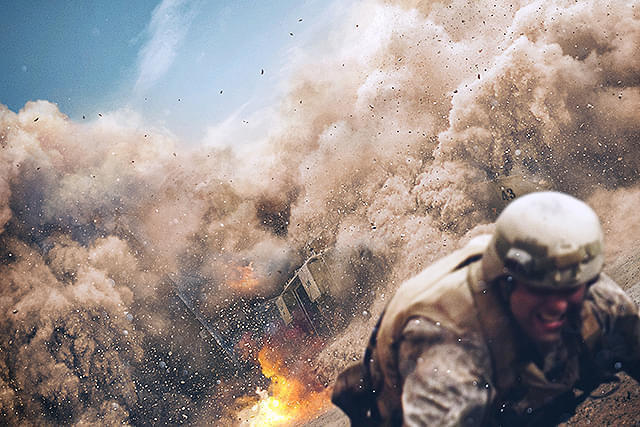

【人間の脳をハッキング“レベルの違う”究極音響体感】戦場に放り込まれたと錯覚する没頭がすごすぎた

提供:ハピネットファントム・スタジオ

注目特集

注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?

【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 エグすんぎ…人の心はないんか…?

【とにかく早く語り合いたい】とにかく早く観て! そして早く話そうよ…!

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント