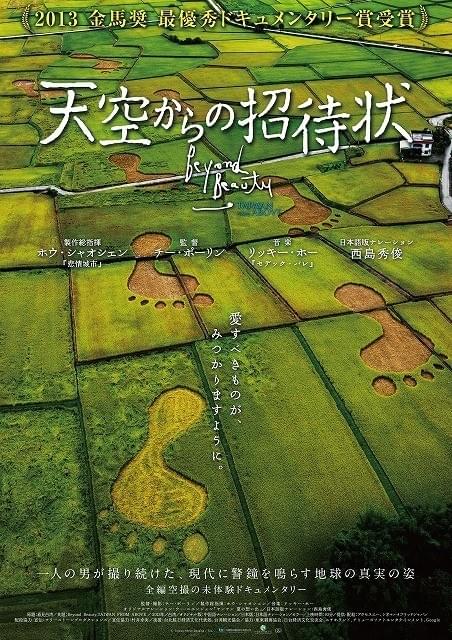

【佐々木俊尚コラム:ドキュメンタリーの時代】天空からの招待状

2015年1月11日 15:45

[映画.com ニュース] 台湾政府で建設事業の航空写真を20年にわたって撮り続けてきたという、異色の映画監督がつくった作品。台湾全土を空撮した映像が次々と展開し、山並みや海岸、田園といった美しい光景が紹介される。さらには自然破壊の恐ろしい実態も描かれ、文明への警告が語られる。しかし私が非常に興味深いと感じたのは、そうした環境問題的ストーリーではなく「空撮のみのドキュメンタリ」という手法そのものだった。

かなり凝った空撮映像だ。単に上空から俯瞰するだけではなく、鉄塔や高層ビルなどを斜めや真横からなめるようにパンしていき、時には小型無人ドローンぐらいの低空飛行にまで下りて、海での漁のようすや遊んでいる子供たちの動きの細部まで入りこんでいく。さすがに表情まではわからないけれど、逆に表情を描かず、彼らの身体のさまざまな所作だけを俯瞰して見ることによって、人間の「生」を別の角度から照射して見せられているような感覚をいだく。

自然も同様だ。さまざまな角度から森や海や川を撮影し、ときにそれは模様のようにも見える。自然の美しさは至近距離で感じる肌触りや空気感だけにあるのではなく、樹木や水や繁茂する草や岩石、砂原などの要素が、モザイクのように組み立てられた構成美にもあるのだということをあらためて気づかされる。

間近に見ているだけでは気づかないさまざまな自然破壊も。海岸の消波ブロックは、波打ち際を歩いて見ているときには「ああテトラポッドがあるね」という淡い感想しか思いつかないけれど、俯瞰した映像で遠くまで延々と消波ブロックが続いているのを見せつけられれば、「海辺の景観がこれほどまでに損なわれているとは」という衝撃を観客に与えることができる。

これはデータジャーナリズムのアプローチに似ている。ジャーナリズムは人間にインタビューして人間を取材するものだ、というのは私が新聞記者だったころに先輩たちからさんざん教え込まれた原理原則だったが、しかし最近は「データを取材する」という新たな手法が登場している。政府や自治体、企業などが持っている大量の公開データが最近はたくさんあるので、こうしたデータを読み取るというやり方だ。データの多くは単なる数値の羅列で、それがエクセルの表みたいなかたちで配付されているだけなので、普通の人には読み取るのが難しい。これを専門的技能によって読み取り、さらにそれを図解などをフルに使ってわかりやすくまとめるのが、データジャーナリストの仕事。

人間のなまの肉声はもちろん大事だが、しかしそれだけでは気づかないこともある。データジャーナリズムは、人間の肉声とは別の次元に潜むさまざまな事実を切り出すことによって、より立体的に人間社会のリアルを映し出すことができる。

本作の空撮映像も同じだ。至近距離で見た人間や自然のアップ映像からは見えない美しさや残酷な事実を、より立体的に切り出すことができている。本作は人間の搭乗するヘリコプターから撮影されているが、最近は超小型の無人ドローンも普及してきている。ドローンによる撮影がもっと一般化して、独自の撮影技法なども確立してくると、この「空撮によって人間社会の生々しさを別角度から切り取る」という新たな手法も広がっていくだろう。

関連ニュース

映画.com注目特集をチェック

注目特集

注目特集 感情ぐっちゃぐちゃになる超オススメ作!

【イカれた映画を紹介するぜ】些細なことで人生詰んだ…どうにかなるほどの強刺激

提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント

注目特集

注目特集 映画ラストマン FIRST LOVE

「ドラマの映画化か~」と何気なくつぶやいたら後輩から激ギレされた話「これ超面白いですから!!」

提供:松竹

注目特集

注目特集 年末年始は爆発・秒殺・脱獄・名作!!

【全部無料の神企画】今年もやるぞ!ストレス爆散!!劇的チェンジ!! 1年の疲れを吹き飛ばそう!!

提供:BS12

注目特集

注目特集 こんなに面白かったのか――!!

【シリーズ完全初見で最新作を観たら…】「早く教えてほしかった…」「歴史を変える傑作」「号泣」

提供:ディズニー

注目特集

注目特集 映画を500円で観よう

【2000円が500円に】知らないとめっっっっっっっちゃ損 絶対に読んでから観に行って!

提供:KDDI

注目特集

注目特集 今年最大級に切なく、驚き、涙が流れた――

双子の弟が亡くなった。僕は、弟の恋人のために“弟のフリ”をした。

提供:アスミック・エース

注目特集

注目特集 ズートピア2

【最速レビュー】「前作こえた面白さ」「ご褒美みたいな映画」「最高の続編」「全員みて」

提供:ディズニー