TALK TO ME トーク・トゥ・ミーのレビュー・感想・評価

全228件中、101~120件目を表示

降霊ムービー

降霊パーティパーティ

主人公に全く共感することが出来ず、途中まで不快な気持ちで観てました。

中盤のとあるシーンで「共感出来なくて良いんだ!」ということがわかり、それまでの居心地の悪さも含めてすべて合点が行きました。ある意味、よく出来てました。

主人公は美人だし、過去を背負っているのでなんとか理解してあげたい、という気にさせるのが、ね。うーむ。

ハッキリ言っちゃうと雑な作りっす。

面白かった!

底知れぬ恐怖

内容より音でビックリ‼️

2024年初映画館はホラー(❓)(笑)。

題名にも書きましたが内容より音でビックリシーンが多かった💧。降霊術で呼び出したゴースト達も醜かったが怖いわけではないな(やろうとしてる事身体の乗っ取りは怖いが…)。

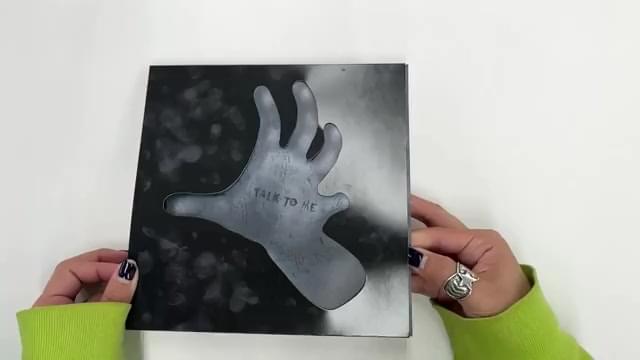

手の石像(❓)も中の話では本物の手首を石膏で固めたとか…、降霊術の道具としては有りだか術師からよくパクれたな(笑)。

アメリカ映画によくあるパーティー風景で薬じゃなくて霊をやるって日本のコックリさん的な感じかな〜😅。昔よくやりましたが私は信じる口なので、その場は楽しくても最後までしっかりやらないと本当に悪い物が憑いてしまうから気をつけましょう💧。

映画が流行るか現地の映画館は手のレプリカとか売ってそう(笑)、見た人やるんだろうな、と思いつつ帰りに思いながら楽しめた作品でした😄。

憑依系ホラー

怖い・・・一人で見ちゃダメなやつです

ホラー映画を見てよく思うのが、どんなに怖い目に遭っても死んだら終わりであれば、必ず終わるという安心感がある。

いつ恐怖が終わるのかがわからない。もしかして死んでも続く?と思う事が本当に怖い。

降霊ものですが、死者がどこか賢くて何かを企んでいる。そのために生者を操ろうとしてくる。あの世へ連れていこうとしているのか、生贄にしようとしているのか、ハッキリとした意図がわからない。そこが謎となって最後までワクワクさせてくれる。

最後の演出がいい。病院という緊張感がある空間で、知り合いが去っていき、明かりが次々と消えていって、最後に残ったのは蝋燭と全てが始まったあの手・・・

久々に画面の中に自分がいるような感覚になりました。

ホラー映画の中だけで見ると★6

この呪物、誘ってる

予告編をスクリーンでみて「お、呪物ものとは」かなりワクワクで楽しみにしてました。

腕相撲マシンのようなおもしろい呪物も魅力的で愛おしく、どこかで観たことあるようなフラグだらけのパーティーも素敵。

ストーリーはきちんとしていて、観賞後はたと、「ペット・セメタリー」だ!「猿の手」だ!

一緒に観た娘にこの思いつきを話したくてウズウズしたけれど、絶対彼女が観てないのを引き合いに出すのも野暮なのでガマン。

チープで???も多くて王道のホラーの仕上がり。そこには怖いばかりではない、私たち日本人が大好きな「愛」と「禁忌」がある。

そう、「禁忌」は誘ってくるのだ。

外国ホラーなのに宗教観をあまり感じないので、個人的に怖い話として理解しやすかったと思う。

大好きな死霊館シリーズとはだいぶちがうけれど、これはこれで楽しめた。

30年以上も前に観ていまだに心に残っている「ペット・セメタリー」。久々に観たくなってAmazonプライムで観ようとしたらあいにく有料だったので2019年のリメイク版ペット・セメタリーを鑑賞。

リメイク版なのでイメージがだいぶ違ったけれど、やっぱりホラーにかかせない「愛」と「禁忌」ありなかなかでした。

死去の後

Talk to Me

心の空隙から蝕まれる。ドラッグの隠喩のようだが、現実の描写を積み重ねることでオカルトに戻している

呼び出す幽霊は誰が誰という垣根を超えて個人の思いなど無くなっている。少なくともそういう末路の先を思わせる

現実に生きている人々の後悔にまだ生きていた頃の言葉が重なり、胸に迫る最中、ポルターガイストは現実の外で起こっている

そして死去の後、幽霊は未来のない絶望に晒される。周りには救いの光も散見されたが遠ざかる。始まりのタイトル、終わりの言葉で幕を開ける。

題材は面白かったけどテンポが良くない

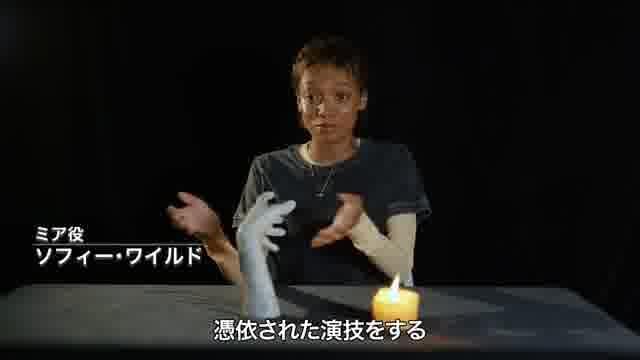

主人公ミアは、家庭の事情や人間関係から「憑依チャレンジ」にのめり込んでしまい、その過程で亡くなった母の霊(?)と接触する。しかし友人の弟に重症を負わせてしまい、責任感と母への想いから奮闘する。という内容なのだが、中盤の展開が冗長(ダケットに会うくだりいる?)で、ラストも特に驚きはない。ただ、題材は面白く、周囲にはできない"遊び"を手軽にできるというのは、娯楽にあふれる現代で若者に火をつけるんだろうなぁと思う。

※パンフレット中のインタビューにて、憑依チャレンジのモチーフとして、「ドラッグでバッドトリップして床に転がっている様子を周囲が撮影して笑っていたのを見て嫌な気持ちになった」エピソードを挙げており、昨今の咳止め薬によるオーバードーズに近いものを感じた。

記事やポスターでは興行収入の凄さが全面的に押し出されているものの、視聴後の衝撃は『ヘレディタリー/継承』や『ミッド・サマー』には遠く及ばない。が、身近に起こり得る恐怖としては『TALK TO ME』の方が勝るという印象。

なおパンフレットには、憑依チャレンジの詳細だけでなく、日本の著名人による憑依・降霊術紹介、呪物に関する対談なども載っており、読み物としてもおすすめ。

霊、ヤバい、キモチいい。

母を亡くし父親と暮らすミアは周りとうまく馴染めないながらも友人のジェイドと共に参加したパーティで降霊術を行う。

明らかな異常を経験しても、中毒性からか仲間内で何度も繰り返す。

それぞれがハイになる中で、ジェイドの弟であるライリーが降霊を行い状況は一気に悪くなる。

ミアは母の死について父が何か隠していると疑い続けていたが、母の姿をした霊と父の告白は異なる内容であった。

自らの望む答えを選んでしまったミアは招かれる側に成ってしまう。

霊そのものの怖さというよりは、取り憑かれた人間が何をするのかが分からないという怖さ。

展開は綺麗に収まっていて悔しいが良いオチ。

怖かった。でもレビューを

良作だと思う。

ストーリーの持っていき方がえげつないし、

救いが………。

単なる好奇心とほんの少しの約束を違反しただけで、取り返しの付かないこととなる。

序盤〜中盤、沢山あるホラー作品同様解決作があるのかなと思ったB旧映画と思ったが、そうではなく表現は薄いけど救い様のないもなとなる筋道がえげつない。

最後もとって付けた様な感じではなくほんとに良作。

……追記ですが、この作品茨城県で視聴。鑑賞中観客の警戒アラートが鳴り、収まったと思ったら放映中断。係員が二度詫びを入れ5分後再び放映開始。こっちのほうもゾクッとした。

震源地を確認した後そちらの心配のほうが、本当に心配になった。

さすがA24、目利きです。 怖いと聞いていましたが、本当に怖かった...

ドラッグのメタファーどころか直接言ったやん。

令和版シックスセンスはこれだろう

「A24史上最高興収を記録」と言う事で見に行ってきました。ホラーは好きだけど、ルール度外視の何でもアリのホラーは好きではない自分としてはこの映画はキッチリとしたルールとストーリー、また丁寧に作られていた為とても好感を持てた。

目をえぐるシーンは流石に目をそむけてしまった。

見終わってから「あのカンガルーのシーンはああいう意味を持つのか〜」とか「主人公はいつから憑依されていたのか〜」とか考えるとどんどん繋がってくる。

みんなにウザがられてる性格の主人公が何故みんなにウザがられてるのかも納得のいく演技と演出でした。

凄く疑問があるところが1点ある。最後にある場所に主人公が落ちたのだけれどあれは自殺だったのか?姉が押したのか?どっちなんだろうか?わかった人がいたら教えてほしい。

現実逃避の規模

全228件中、101~120件目を表示