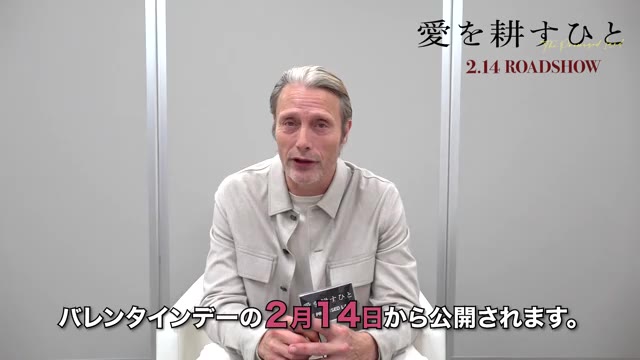

愛を耕すひとのレビュー・感想・評価

全152件中、21~40件目を表示

爵位よりも大切なもの

デンマーク開拓史の英雄、ケーレン大尉を描いた物語。

爵位を求めて開拓に励んでいたケーレンが、数々の困難や妨害を乗り越え、人とのつながりの中で開拓を成し遂げていく姿を、マッツ・ミケルセンが非常に魅力的に演じていて素晴らしかったです。

ラストで、あれほどまでに渇望していた爵位を捨ててアン・バーバラのもとへ駆けつける姿には、たしかに彼が「愛を耕していた」のだと感じられ、邦題の秀逸さにも心打たれました。

その時代を観てるような美しい荒野や衣装や建物は素晴らしいが、 ザザ...

その時代を観てるような美しい荒野や衣装や建物は素晴らしいが、

ザザザ ・王道の完全懲悪で、女性もある程度主体的に描かれているが結局主人公の為の自己犠牲的な都合の良さが否めないので少しモヤモヤする(時代劇なのでこんなものだと思うが)

あんまり好きじゃない映画かな〜

現代は色々秀逸な時代劇が出てきてるから、少し見劣りしてしまう。でも、デンマークメイドのデンマーク時代劇ってゆうのが観れるのは贅沢なのかも。

マッツが、好感度がありすぎるので主人公良い人にみえてしまうが、自己の不遇を立身出世で埋めようともがいたが周りの大事なものが犠牲になりすでに大事なものを持っていることに気付けず(またはタイミングが悪く)結局失ってしまう哀れな人間の話。

原題のBastarden「私生児、ろくでなし」の方がしっくりくる。

比較するとかなりウェットすぎる邦題も残念だな。

一晩考えて何が嫌だったのかまとめてみた。

男性的にみるとこの時代の偉大な功績者、知られざる英雄の発見。ある男の苦悩が描かれているのだけど

女性的に観ると嫌な時代の再生産でしかないただの苦痛の再確認にしかならない。人権のない時代の再確認。何も発見がない。ただ辛いってなってしまうだけ。

映画の歴史的にみると、ニューシネマの時代から男の辛さは描かれている。

男は辛いよ話は死ぬほど描かれ続けているからこそ私はけっこうお腹いっぱいで、今の時代に作られる映画としては何かが足りないと思ってしまう。(女性がそこそこ描かれているからこそ余計にそう思ってしまうのかもしれない)

映画館で鑑賞

やはりマッツか

ストーリーが非常にシンプル且つ普遍的なので、共感できる人も多い作品だと思いました。

権力者の象徴であるシンケルが殺され、英雄の象徴であるケーレン大尉がアン・バーバラと結ばれるラストには救われました。それに、アン・バーバラが勇ましくて最高でしたよね。キャスティングがうまくはまっていましたし、ケーレン大尉はマッツ以外には考えられません。

マッツ・ミケルセンの演技は重厚で良かった

これは名作でした。

史実に基づいて執筆した小説が原作。

主要登場人物の演技が各々素晴らしい。

ダブルヒロインがどちらも魅力的。

マッツ・ミケルセンの演技は重厚で良かった。

もう一度観たいと思う。

デンマーク語の原題は「Bastarden」で「庶子」。

主人公は、貴族のお手付きの子で、貴族から全く子として扱われない人生を送ってきた。

そのことへのこだわりから貴族の称号を得ようとすることが物語の引き金となり、エンディングにはその結末も示されている。

現代の日本人には、この階級制の本当のところがピンと来ないから、邦題は、これで仕方がないだろうと思いました。BESTではないけれど。

耕していたものは愛だった

この映画で印象的だったのは俳優たちの目の演技だ。浅黒い少女を厭い恐れる大衆の目、その少女を娘のように愛おしく見つめる"家族"の目、愛おしい少女を手放し見送る悲しみと迷いに満ちた目。たとえ家族同様の者たちが殺さようとその怒りの感情に満ちた目から涙が零れることは無かった。その決意の裏にはいつも開拓への強い意志があるように見えた。

映画が後半に差しかかるまで「愛を耕すひと」というタイトルの意味を理解するのが難しかった。たしかにアン・バーバラやアンマイ・ムス、アントンとは家族同様の絆を育んでいたが、開拓という最大の目標の元、その絆さえ一次は犠牲にされていたからだ。しかしアンマイ・ムスが他の家族を見つけ、ヒースを去った途端、いかなる状況に置かれようと一滴の涙も流さなかったケーレンの目から涙が零れる。

そこからストーリーは一転。命を懸けて耕したヒースの地を呆気なく去り、自分の人生を犠牲にしてまで命を救ってくれたアン・バーバラを取り戻しに行く。このシーンからは家族を犠牲にしてまで貴族の称号を求めたケーレンと、愛するもののために命を犠牲にした家族の対比が色濃く表現されていて、とても巧妙だと感じた。結局、映画は開拓したヒースの土地だけでなく与えられた悲願の貴族の称号をも捨てたケーレンが、命をかけて愛してくれた愛する人の願いを叶えに行くというラストシーンで締めくくられる。

ケーレンが命をかけて開拓したものは土地ではなく愛だったのだ。

孤老となった時

愛を耕すひと

自分の夢を手に入れたときに本当に必要なものを感じる

それは自分が領主と同じで、

強欲に色々なものを手に入れるために多くのものを捨てて手に入れたが、

それは本当に必要なものでないと知ったから

長年辛苦を共にして、生命を賭けて生活した者だけが、全てを捨てて互いに命を委ねることができるのであろう

久し振りに素晴らしいラストシーンだった

完璧でした。

三人が一つのベットで川の字になっているシーンは、

厳格なケーレン大尉にあるまじき姿が可愛いかったですね

(^ν^)

愛を耕すひと

マッツ・ミケルセンが母国デンマーク開拓史の英雄を演じた歴史ドラマ。

デンマークの作家イダ・ジェッセンが史実に基づいて執筆した小説を原作に、「ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮」でもミケルセンとタッグを組んだニコライ・アーセル監督がメガホンをとり、「ライダーズ・オブ・ジャスティス」のアナス・トマス・イェンセンが脚本に参加した。

18世紀デンマーク。貧窮にあえぐ退役軍人ルドヴィ・ケーレン大尉は、貴族の称号をかけて荒野の開拓に名乗りをあげる。

それを知った有力者フレデリック・デ・シンケルは自らの権力が揺らぐことを恐れ、あらゆる手段でケーレンを追い払おうとする。

ケーレンは自然の脅威とデ・シンケルの非道な仕打ちに抗いながら、デ・シンケルのもとから逃げ出した使用人の女性アン・バーバラや、家族に見捨てられた少女アンマイ・ムスと出会い、家族のように心を通わせていく。

ドラマ「レイズド・バイ・ウルブス 神なき惑星」のアマンダ・コリンがアン・バーバラを演じ、

「シック・オブ・マイセルフ」のクリスティン・クヤトゥ・ソープが共演。

2023年・第80回ベネチア国際映画祭コンペティション部門出品。

愛を耕すひと

劇場公開日:2025年2月14日 127分

ラストは喜んで良いものなのか……

圧倒…

マッツ・ミケルセンの圧倒的な魅力全開!

マッツ・ミケルセンあっての作品だといって過言ではないと思う。

これが彼の代表作にもなったのではないか。

退役軍人ケーレン(マッツ・ミケルセン)が

貴族の称号をかけて荒野の開拓をするというのがストーリーの軸。

最初はひとりだったが、アン・バーバラ(アマンダ・コリン)やアンマイ・ムス(メリナ・ハグバーグ)と出会い

もはや家族と言って良い関係になりながら、一緒にジャガイモ🥔を栽培する。

この関係性ができあがるまでが、実に複雑で時間をかけながらでありながら、実に納得性もあり深いなあと思った。

それを邪魔するシンケル(シモン・ベンネビヤーグ)が、これがまた絵に描いたような悪役で

あの手この手で執拗にケーレンの邪魔をするわけだが、

虫唾が走るくらいクソなヤツで、誰しもケーレンに感情移入していくつくりになっている。

そのくらいシンケルの悪役キャラが立っていると言えよう。

後半は怒涛の展開で、ケーレンを助けるために、アン・バーバラが命をかけてシンケルを殺害するシーンは

衝撃的だった。もはやシリアルキラーばりの流血である。

そういう意味でも、本作はいろんなジャンルを取り入れたエンターテインメントとしても申し分ない面白さだ。

ケーレンは当初の目標を達成し、成功したとおもいきや、爵位を剥奪され、王の家を追われるのだが、

ラストはコペンハーゲンに移送中のアン・バーバラを救い、一緒に海辺に向かう。

そこは、アン・バーバラが住みたいと言っていた海の近くなのだ。

結局、ケーレンが得たものはアン・バーバラとの愛情であり、

それゆえ邦題が『愛を耕すひと』なのだろう。彼が耕したのは荒地のみならず人の愛情なのだ。

アンマイ・ムスも同族の男が迎えにきて去ってしまうが、そういう愛情を持てる人物に育てたのもケーレンである。

映像の質感と音響が非常にマッチしており、また、マッツ・ミケルセンやアマンダ・コリンのビジュアルも美麗で

実に見応えのある作品となっている。

パンフレットは1,650円と少々高めだが、超美麗写真集としての価値もあり、お買い得。

ぜひ手にとってみていただきたい。

実にマッツ・ミケルセンが魅力的な作品であった。

ラストの描写も好き。

洋風の高倉健さん

古典文学をハードカバーで読む重厚感

寡黙な男

屈しない強さ

個性派マッツ・ミケルセン主演作は、自身の存在を賭けて使命を果たさん...

デンマークの成り立ちに知識があれば有利だがかなり難しいか…。

今年73本目(合計1,615本目/今月(2025年3月度)7本目)。

※ お手洗いのため5分程度視聴が抜けています。

前から見に行きたかったのですが、ヘンテコな時間にばかりおかれてこの時間です。

デンマークの成り立ちという、日本では高校世界史でもほとんど扱わないようなことなので「知識があると有利」とは書きましたが、全員一斉にスタートといったところではないかな…と思います。

タイトル通り、そんなに打ちあったりアクションシーンがあるわけではないし(口論するシーン程度はあるが)、デンマークの成り立ちというかかなり地味な展開が多いタイプの作品です。こうした事情もあるので、映画に娯楽性(笑ってなんぼ等)を求めるか求めないかで見るみないも違ってくると思いますが、個人的には見てよかったかなといったところです。

いくつかわかりにくいところがありますが、アマゾンプライム等で課金して見られるようになったらわかるところもあるのかもしれません(3週目という事情もあって販売パンフ一覧からは外されていた)。

気になる点までないのでフルスコアです。

なお、映画の趣旨的に暗いシーンがどうしても多いので(この「暗い」というのは画面の明るさ的な意味のもの)、光の点滅等を気にされる方にはむしろおススメかもしれません(時代背景的にスマホが出るわけでもないし)。

ケーレンに興味を持った

18世紀のデンマークで、退役軍人ルドヴィ・ケーレン大尉は、荒野の開墾に成功すれば貴族の称号を貰う約束でユトランド半島に入植した。それを知った領主で裁判官の貴族・フレデリック・デ・シンケルは自らの権力低下を懸念し、ケーレンを追い払おうとした。ケーレンは自然の脅威とデ・シンケルの非道な仕打ちに抗いながら、使用人のアン・バーバラや、少女アンマイ・ムスらと土壌改良から初め、ジャガイモの栽培に挑戦し、・・・さてどうなる、という、史実に基づく話。

マッツ・ミケルソンがデンマーク人だと初めて知ったし、デンマーク語を聞くチャンスはあまり無いので貴重な体験だった。

デ・シンケルは頭狂ってるような行動を取り、ホント憎たらしかった。俳優としては上手かったのだろうが。

使用人は殺しても罪にならなかったみたいで、奴隷そのものだったんだなぁ、と思った。

紆余曲折は有ったが、一応成功し、男爵の称号も貰ったが、それより1人の女性、アン・バーバラの方が大切だったという事なのだろう。それはそれで良い選択だったのかも知れないが、じゃあ、十数年の努力の成果はどうなるんだ?

女性を助けたのは良いが、どこに向かい、何をこれからするのだろう。

その後の彼の一生を知りたくなった。

こういうあまり知られていない人の史実を学べるのが映画鑑賞の醍醐味のひとつだと思う。

彼の作品は本当に安心してみていられる

25-034

全152件中、21~40件目を表示