「18世紀デンマークの封建社会に埋もれた、差別された人々の切実な抵抗の人間ドラマ」愛を耕すひと Gustavさんの映画レビュー(感想・評価)

18世紀デンマークの封建社会に埋もれた、差別された人々の切実な抵抗の人間ドラマ

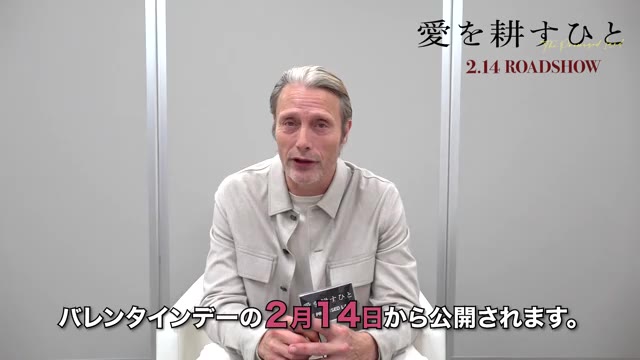

女流作家イダ・ジェッセン(1964年生まれ)の歴史小説『The Captain and Ann Barbara/大尉とアン・バーバラ』を、ニコライ・アーセル監督(1972年生まれ)が同い年のアナス・トマス・イェンセンと共同脚色して演出した18世紀のデンマークが舞台の歴史ドラマ。デンマーク語の映画タイトルは『Bastarden/私生児』で、英語タイトルが『The Promised Land/約束の地』、そして日本タイトルが「愛を耕すひと」となって、纏めると(私生児で生まれた大尉が、アンという女性と約束の土地で愛を耕す物語)です。原作名含めタイトルが4種類もあるのは珍しい。でも今回マッツ・ミケルセン主演以外の予備知識を持たず、日本タイトルから想像して、ただ土地を耕しながら愛を育む男女の地味な恋愛ものと予想して見始めました。そして観終えて感じたのは、予想不可能で過酷な物語の衝撃故の興味深さであり、同時に残虐な内容を目の当たりにした疲労感でした。それは後半の予想を超える復讐劇の展開の醍醐味と、階級差別と人種差別が人間の生き方を限定した時代背景の無情さ、そして北欧映画の特徴である有りのままの人間を見せる冷徹な表現によるものでした。

デンマーク映画は、映画黎明期から産業として発展した歴史があり、最も有名な巨匠に「裁かるるジャンヌ」(仏・1928年)のカール・テオドア・ドライヤーがいます。ただデンマーク映画の日本公開は少なく、映画界全体も長い低迷期にありました。それが1980年後半から復興して「バベットの晩餐会」「ペレ」「奇跡の海」「ダンサー・イン・ザ・ダーク」など秀作が生まれ、1995年から“ドグマ95”と言われる正統的な映画作りを目指す運動が起こり、21世紀の今日までの流れになっています。個人的には社会人の忙しさでアメリカ映画の娯楽作品に偏っていたため、それらを全く鑑賞していません。唯一偶然観たスサンネ・ビア監督の「しあわせな孤独」(2002年)には感銘を受けて、この時マッツ・ミケルセンを初めて知りました。

久し振りに観るこのデンマーク映画の演技、演出、映像のレベルの高さは、他のヨーロッパ映画と比較して見劣りがありません。但し時代背景の1755年頃のデンマークの社会や歴史の知識が無いため、初めて知ることの驚きの方が上回ってしまいました。僅かに1756年生まれのモーツァルトの人生から想像するに、神聖ローマ帝国の最後にあたり、1789年のフランス革命によって廃止された絶対王政と身分制度が残っていた時代です。デンマークの歴史を付け焼刃で語ると、14世紀終わりから16世紀始めにスウェーデンとノルウェーを支配下に置いたカルマル同盟の盟主であった時代が最盛期で、宗教戦争から覇権争いに発展した三十年戦争(1618年~1648年)で衰退し小国に転落、大北方戦争(1700年から1721年)で勝利し敗戦国スウェーデンから賠償金と通行税を得て財政が改善される。この間ナポレオン戦争(1796年~1815年)でスウェーデンに敗れるまでノルウェーとは同君連合でした。劇中ノルウェーの貴族の娘エーデル・エレルが従兄で領主のシンケルと政略結婚させられそうになるのは、あくまで国内のお話なのです。とにかくこの時代は絶対君主が様々な因果関係から戦争ばかりしていて領土争いは複雑怪奇です。主人公ルドヴィ・ケーレンが1730年から25年もドイツ軍に勤務し平民から大尉まで上り詰めて祖国に帰って来たのは、当時のプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム1世が徴兵制を整備し、続いてフリードリヒ2世が軍事強化から列強の国家に作り上げた背景があったからではと想像します。そして映画に登場するデンマーク王フレデク5世(1723年~1766年)はアルコール依存症だったようで統治に興味なく、映画で描かれている様に大臣らに政策を任せきりだったと言います。登場しても顔を写さないのは、国王として業績を上げた偉人ではなかったからでしょう。ただ一つ良かったのは、在位期間(1746年~)の晩年は戦争を回避したことでした。領土のユトランド半島の3分の2にあたる不毛の荒野を持て余していたこと、現地の封建制の荘園は貴族に任せられて小作農民は奴隷扱いの差別を受けていた。アン・バーバラとヨハネス・エリクセン夫婦の境遇は極端かも知れませんが、国家の管理が行き届かないところでは領主である貴族次第だったでしょう。映画のお話の終わり頃、シュレースヴィヒ公国のユトランド半島は1765年王領となり、農奴制は1805年に廃止されたとあります。

領主と契約農奴の間に生まれたケーレンは、私生児として厳しい環境で育ったことは間違いありません。25年の軍隊生活で出世し大尉まで上り詰めたのは、更に祖国で誰も成し遂げていない荒れ地開墾の偉業を成し遂げ貴族の称号を得るためであり、それは自らの出自への復讐であった。この人生を思うと、物語で描かれるケーレンの言動すべて理解できますし、時代と身分に翻弄された悲劇として重く悲しく心に圧し掛かってきます。

この階級社会の差別と並んで人種差別も描かれている重層の物語、話の中でデンマーク人とドイツ人の間に放浪の民ロマ人が現れて驚きました。元々はインド北部にいたアーリア人が6世紀から7世紀にかけて世界中に移動した民族、私が小さい頃はジプシーと言っていたものの、現代では差別用語となりロマ人と統一されています。中東欧だけではなかったわけで、ジョニー・デップ主演サリー・ポッター監督の「耳に残るは君の歌声」(2000年)でロマ人がパリにいて一寸驚きましたが、厳しい環境のユトランド半島まで放浪するとは全く知り得ませんでした。少女アンマイ・ムスが盗賊からケーレンの測量助手になるまでの流れから、ドイツ移民から不吉な存在と忌み嫌われアンマイが修道院に送られ、裏切られ失望したアンもケーレンの元を去る。これが伏線となる復讐劇のお話の創作がいい。アンの事件からひとりとなったケーレンは修道院からアンマイを救い出し、2人で開拓を続ける。そして成長したアンマイとケーレンの農場にロマの旅人が訪れ、ひとりの青年と恋仲になったアンマイがケーレンから去っていく。このふたりの関係が『レ・ミゼラブル』を少し連想させるドラマ性が好感持てます。

18世紀の封建社会の絶対王政でもその権威が行き届かない僻地での虐げられた人々の愛と労働を真摯に見詰めた人間ドラマを、北欧映画の辛辣で即物的な演出タッチの厳しい表現力で押し通しています。単に感動とか共感を得ようとした作品でないことは、原作、脚本、演出、撮影と独立した映画技術を持っているからです。但し、この歴史から学んで欲しいとするメッセージ性に、幾分作為を感じるのは個人的見解かも知れません。近年の欧米映画が、ポリティカル・コレクトネスの視点を入れることで、映画としての感動を放棄しているのではないかの危惧を、この映画にも少し感じてしまいました。ヨハネスの拷問シーンや、プロテスタント教会牧師の青年が殺められるシーンは、その残虐さを目的として、観る者に恐怖感を与えています。

それでも主人公ルドヴィ・ケーレンを演じたマッツ・ミケルセンの演技は無条件に素晴らしい。彼の内に秘めた感情の寡黙な表現には深みと的確性が自然と溶け込んで、ケーレンそのものに成り代わっています。敵対するシンケルからクリスマスの残飯を奉仕され、屈辱の想いから怒りに変わるところのこらえた演技の巧さ。「しあわせな孤独」「007/カジノ・ロワイヤル」(2006年)の時以上に感銘を受けました。この映画は、歴史の勉強とミケルセンの演技を堪能すべき作品でした。

ヨーロッパっといっても広いので一括できないですね。まだまだわかんないです。でもそういう違いが、たいして大きくないヨーロッパにゴチャマンと集まってるのが、好きです

北欧は映画含めて北欧各国の歴史についてよくわかっていないので、Gustavさんのレビューと挙げられていた年号で、そっかーと多少なりともイメージを持つことができました。ありがとうございます。フィンランドの映画はカリスマキかな、ノルウェーは最近見た「SEX」「LOVE」「DREAMS」三部作がとても気に入りました