愛にイナズマ : インタビュー

映画とは真実を弄ぶ行為だ――松岡茉優&窪田正孝の胸に刻まれた、石井裕也監督の“言葉”

「月」や「茜色に焼かれる」など、世間に置き去りにされた者たちや、社会の片隅で奮闘する者たちの怒りや哀しみ、声なき声を拾い上げ、映画に昇華させてきた石井裕也監督。コロナ禍、そしてアフターコロナの社会を痛快に切り取った最新作「愛にイナズマ」が10月27日より公開される。

タイトルからして刺激的な本作で主演を果たし、石井組に初めて参加したのが松岡茉優と窪田正孝だ。

大人たちの悪意によって、理不尽に夢を奪われた映画監督の花子と、彼女と運命的な出会いを果たし、心を通い合わせる正夫を演じている。日本映画に欠かせない存在とも言える2人だが、意外にも本作が初共演。互いの印象から石井組の現場、そして佐藤浩市、池松壮亮、若葉竜也という実力派の共演陣を迎えて撮影された家族のドラマについてなど、たっぷりと語り合った。(取材・文/黒豆直樹、撮影/間庭裕基)

●初共演の思い出 “出会い”が最初の共演シーンだった

――おふたりは本作が初共演でしたが、互いの印象や思い出深いシーン、相手の演技に驚かされたシーンなどがあれば教えてください。

松岡:私の方が先にクランクインして、MEGUMIさんと三浦貴大さんが演じられた立場が上の人たちと戦っているところから撮影が始まったので、窪田さん演じる正夫さんに会えたのは撮影が始まって3~4日くらい経ってからでした。

「やっと会えた!」という気持ちが、私自身はもちろん、花子としても、すごく印象的な出会いで。正夫さんが赤い自転車に乗って現れるんです。よく「日常を演じるのが一番難しい」と言いますが、正夫さんはあの街の景色の中に溶け込んでいて、窪田正孝さんだということを忘れてしまうくらい、ナチュラルに自転車をこいで登場されたんです。

景色に溶け込んでいても、花子にとっては“オンリーワン”な存在で、「私だけが見つけたんだ!」という気持ちがかき立てられて、とても印象的な初対面でした。

(C)2023「愛にイナズマ」製作委員会

――声をかける間もなく通り過ぎていった……その“出会い”が最初の共演シーンだったんですね。

松岡:まさに出会いから撮ることができて。それ以前に顔合わせをさせていただいてたんですが、あのシーンは花子としても、それまでずっと一人で頑張ってきて、ようやくソウルメイトに会えた瞬間であり、忘れられないシーンになりました。

窪田:既に世間が松岡茉優という女優の実力をよく知っているし、僕もその一人だったので、純粋に共演できることが嬉しかったですね。芯の強さという部分であったり、常に花子の目線でそこにいて、誰よりも現場で役に寄り添う人だなという印象を受けました。「花子であれば実家のどこにいるだろうか?」とか、石井監督がそういう部分をすごく面白がっていたんですよね。「ここにいてください」と言うんじゃなく「花子ならどこにいるかねぇ?」という感じで、茉優ちゃんに委ねていたんですね。その線引きとか許容ってすごく難しいと思うんですけど、信頼していたからこそ、委ねたんだなと思います。

全体を通して、それは感じたし、最後のシーンの彼女の顔を見た時に、次のステージに行ったのをすごく感じたんですよね。花子の成長というか、心の中に新しい“色”が生まれたのかなと。正夫もそれはあるし、2人が一緒にいたからこそなんだろうけど「人を変えるのは人なんだ」というのを感じたし、その役割を担ってくれたなと思います。

●「最初からゴール地点を定めてない」石井裕也監督の“演出”について

(C)2023「愛にイナズマ」製作委員会

――バーで2人が初めて言葉を交わすシーンも、それぞれの人間性や人との距離感などが見えて、印象的でした。2度目に同じバーで顔を合わせた時には、正夫の言葉に花子が思わず水を吹くという、漫画のようなシーンもありました。

松岡:水を吹くのは脚本にはなかったんですよね。当日監督が求められて。

窪田:茉優ちゃんが言い出したんじゃないの? 演出だったんだ? すげぇリアルだったよね(笑)。

松岡:奥のトイレで練習しました(笑)。

窪田:練習してたんだ(笑)

松岡:石井監督は「霧みたいに吹くんじゃなく、マーライオンで」とのことで。

窪田:言ってたね(笑)、マーライオンて。確かに霧だとちょっと嘘っぽいもんね? 口を作らないといけないからね。

松岡:なるべく大胆さを意識して練習しました。

窪田:あのバーのシーンも、段取りはあるんですけど、段取りを重ねると慣れるじゃないですか? 監督はそれを欲してなくて、毎回新鮮な気持ちで、むしろ変な“間”とかが生まれるほうが面白いんですよね。あのバーは実際に地下なんですけど、2日間ほぼずっといたよね?

松岡:外が晴れてるのか雨なのかも分からなかったですよね。

窪田:ボンヤリした赤い照明の中で……。

松岡:ボヤっとした感じでしたよね。

窪田:お酒の力があると出てくる本音もあって、監督はそういう人間の心理をわかった上で、台本にそれを組み込んでくれているんですよね。だから無理して“作っている”という感じが一切ないんですよね。

――役者の生理的行為や人間の心理に無理に逆らって物語を作るような感じではなく…。

松岡:「こういうことにしておこう」みたいな作為が全編を通してなかったですよね。

窪田:そこに到達するためじゃなく、ちゃんと構築して、結果的にそこに行けるという感じで、最初からゴール地点を定めてないんですよね。それは石井さんの演出の印象として残っていますね。

松岡:現場のスタッフさんもみんな石井監督のことが大好きで、石井監督が見ている世界を出現させたいという人たちばかりで、花子の部屋もそうですし、10年ぶりに戻った実家の部屋もそのものにしか見えませんでした。スタッフ、キャスト、各部が一つになれるのは、石井監督が誰よりも各部を尊敬しているからだと感じました。撮影中モニターをご覧にならず、現場で俳優のお芝居を見ていて、いまのカットがOKかどうか、画に関しては撮影監督の鍋島(淳裕)さんに委ねられている姿を拝見しました。石井監督の各部への敬意が、敬意として監督に返ってくるという、とても豊かな現場でした。

嬉しかったのは、撮影2日目、ヘアメイクの豊川京子さんが「なんかさ、もう1カ月くらい一緒にやった感じするよね?」と言ってくださったんです。昨日、インしたばかりなのに。京子さんのように、石井監督の作品に長く参加されてきたスタッフさんも多い中で、石井組と認めてもらえたような気がして、とても嬉しかったです。

●痛快さと笑いに満ちた“家族”のシーン 正夫の存在の仕方で全てが決まる?

(C)2023「愛にイナズマ」製作委員会

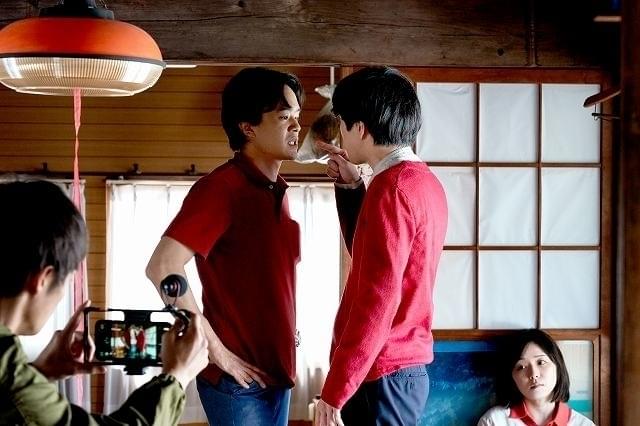

――全てを失った花子が、正夫を連れて実家に帰ってきてからの家族のシーンは、それまでの胸が痛くなるようなつらいシーンの連続から一転して、痛快さと笑いに満ちていました。

松岡:家族との撮影って、ケンカが初日でしたよね?

窪田:わりと順撮りで撮っていって、花子が帰ってきて、お父さんにキレて、お兄ちゃん(池松壮亮)が帰ってきて…という感じでしたね。

映画というエンタテインメントだからハッピーに描ける部分もあるんだけど、石井さんは簡単にそうしない。この映画もそうで、単なるハッピーで終わらせず、その上で「それでも人は生きていかなくちゃいけない」というところにフォーカスしているので、あの家族の形もぐちゃぐちゃなんだけど、本音でしゃべってるんですよね。メチャクチャ仲悪いんだけど、だからこそ出てくる本音の言葉がある。

僕は役柄上、家族の一員ではなく傍から見ていたんですけど、浩市さんがキレるのを見て「あぁ、似た者家族なんだな」って思っていました(笑)。

ただ、ヨソ者の正夫がいることで、ケンカにならない部分もあって、他人がいるから気を遣うんですよね、みんな。家に他人がいることで流れる、ちょっと違う面白みを石井さんがちゃんと映画の中に収めてくれたなと思います。

松岡:正夫さんがいることに加えて、花子がカメラを持ってきちゃったことも、家族がちょっとずつ良く見せようとしている要因になっていて。

窪田:第三者がいるだけで家族の形も変わるし、でも、だんだん正夫がいることに違和感がなくなってくるんですよね。それは観客にも伝わると思うし、知らない間に一員になってる。

携帯ショップのシーンとかもよく考えたらおかしいんですけど、石井さんには「正夫の存在の仕方で全てが決まるから」と言われたし、むしろそれしか言われず、すごいハードルの上げ方だったんですけど(苦笑)。

松岡:おっしゃってましたね。

窪田:「正夫はどこにいるの? うーん、違うかなぁ」って(苦笑)。

(C)2023「愛にイナズマ」製作委員会

――花子と正夫の関係も面白いです。運命的な出会いがあり、いつのまにか「花ちゃん」と呼ぶようになっていて…。

松岡:花ちゃんと呼んでくれたのはいつからでしたっけ? 実家に行ってからかな。

窪田:2人でいるときは「彼氏・彼女」なのかよくわかんないんだけど、家族の中にいると、花ちゃんの横にいるから家族の認識として「彼氏」ポジションではあるんですよね。

松岡:見え方が変わっただけで、2人の関係性が変わったわけじゃないけれど。

窪田:そう。でも、見え方が変われば存在の仕方も変わってくるので、知らない間に心のあり方も変わるんです。それが面白かったですね。

松岡:2人の関係に名前はついていないように思います。「お付き合いしましょう」と話したわけではないかなと。そもそも正夫さんを家族に紹介することが目的ではなかったのだけど、家族の側からしたら花子が恋人を連れてきた、と見えますよね。

――互いを「オンリーワン」の特別な存在であるとは認めているけど、「恋人」とか「彼氏・彼女」という関係では…。

松岡:その“契約”はまだ結んでないですよね、きっと。

窪田:それを答えにする必要もなかったんですよね。

●松岡茉優「『言いたいことが言える!』という気持ちが生まれました」

――松岡さんは、佐藤浩市さん(父)、池松壮亮さん(長兄)、若葉竜也さん(次兄)という濃すぎる家族の中に飛び込まれていかがでしたか?

松岡:タイトな撮影ではありましたが、肉体的にキツイと感じることはほとんどなくて、丸1日休める日も用意してくださっていたし、撮る順番なども、俳優部の気持ちの整理なども考えて組んでくださったことがよくわかるスケジュールでした。とても有り難かったです。

花子はさんざん、虐げられた挙句に家族の元に戻るんですけど、その時「言いたいことが言える!」という気持ちが生まれました。それは、いままでの苦しみや、正夫さんと雨の中で交わした「負けません」という誓いを先に撮れていたことがやはり大きかったです。

家族ってどうしても不思議な存在で、家族への思いってさまざまだと思うんですけど、どんな形であれ、どんな思いや距離を抱えていたとしても、血縁者というのは存在してるわけで、どこかで繋がっちゃってるのかな……というのが、完成したこの作品を試写で観て思ったことでした。

●窪田正孝「『映画とは真実を弄ぶ行為だ』という言葉がすごく印象に残ってる」

――窪田さんは、完成した作品を観てどんなことを感じましたか?

窪田:感想というか、最初に思ったのが、よくこの映画に日テレが入ったなということ(笑)。この映画にテレビ局が出資してるって、すごく攻めてるなと。そこは北島(直明)プロデューサーが男気を見せてくれた結果なんですけど。現場にも毎日、作業着で来てましたけど(笑)。それがまず良い意味での違和感でした。

それも含めて、いろんな枠を壊してくれる作品だなというのは映画を観て感じました。石井さんに言われた「映画とは真実を弄ぶ行為だ」という言葉がすごく印象に残ってるんですけど……。

松岡:素敵な言葉ですね。

窪田:実際、2020年から社会に起こったことを描いていて、マスクひとつで顔が見えなくなって、それによって逆に本音が出てくるという逆の作用も生まれたりして。

でも、映画の中にも『コロナって何だったんだろう?』というセリフが出てきますけど、数年が経って、社会は、自然とそれを忘れてしまうかも知れない。生きていく中で、どんどんなかったかのようにして、それも人間だと思うし、でも、石井さんはなかったことにできずにそれを映画というエンタテインメントでこれを描いたんだなという、その心意気を映画全体を通じて感じました。

家族ってやっぱり面白いし、石井さんのことが大好きで集まったあの家族のどこを切り取っても1枚の絵になっちゃう説得力があって、見応えのある映画だなと思いました。

松岡:「映画とは真実を弄ぶ行為だ」という言葉、私も心に刻んで励みます。