PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価

全227件中、121~140件目を表示

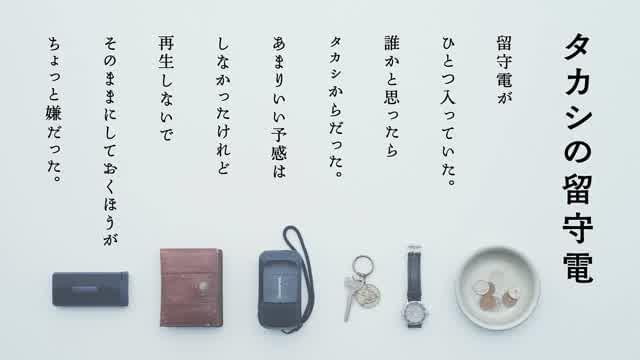

タイトル通り、完璧な日々を描いた映画

正方形に切り取られた美しい東京の風景。

カセットテープから流れる選りすぐりの音楽。

規則正しく繰り返され、

ささやかなようで、金銭的な価値を越えた、ある種の贅沢な楽しみで満たされた生活。

主人公によって見い出され、毎日磨き上げられた選りすぐりの大切な宝物たちを見せてもらうだけでも、価値のある映画だと思う。

主人公の楽しみのひとつ、自分で撮ったフィルムカメラから定期的に現像される写真の紙焼き。

全部を残すのかと思ったら、

気に入ったものは残し、気に入らないものは破っていた。

一見穏やかそうな主人公だが、気に入らない写真は破り捨ててしまうように、厳しい審美眼で、自分にとっての必要なものを選びとってきていることを垣間見て、

自分が心地よく生きていくには、自分にとっての本当に必要なものを選んで、そうでないものは捨てる覚悟がいるのだと言われている気がした。

映画のラスト、朝の出勤中の車中で流した音楽に涙する主人公。休みの日でもない、帰りの夕暮れ時でもない、いまから仕事に向かっている最中に涙を流す感受性を持ち合わせている。彼にとって仕事はその程度のものである。

その領域に達している主人公は神々しいほどに完璧である。

いまはいま

人生に達成すべきゴールや意味を見い出そうとしなくても、毎日少しずつ違う日常を実直に生き、新しい朝を迎えることを喜ぶ。そんな主人公の姿を輝かしく描いている。

主人公の日々と同様に、映画自体もエピソードを反復し重ね合わせながら、そのずれを「こもれび」と形容する。大きな山や谷はなくても、小さな起伏がストーリーになっている(できれば冬の日も見たかった)。

音楽と共に流れるように東京を切り取る車のシーン、躍動する自転車のシーンの繰り返しが、ストイックな仕事ぶりとの対比で心地よく感じた。あと銭湯!

役所広司は本当に実在感がすごい。カンヌでもっと世界に知られていほしい。

丁寧な暮らしがステキ、だけで良いのか。

カンヌ最優秀男優賞受賞という事で、軽い気持ちで観に来た。

生真面目な男の、孤独で清貧な仙人のような日常がステキ、という映画なのかと思っていた。

古いものを大切にする丁寧な暮らしは、美しくて憧れる。けれど平山を観ていると、なんだか苦しくなってしまった。姪から見た逃げ場所を提供してくれる優しい伯父さんは、妹から見れば父親の介護にも関わらない無責任な兄だ。

パンフレットに掲載されていた、川上未映子さんの対談がいちばん腑に落ちた。曰く、平山はリアクションが子ども。なるほど。平山を見ていてなんとなく違和感があったのは、年寄りなのに子供っぽいからか。

ほっぺにキスでのけぞったり、姪が着替えを始めたのを見て滑稽なほど動揺したり、気になる飲み屋のママが男といるのを見て、逃げ出した挙句缶チューハイを3本も買って、普段吸わないタバコにむせるなんて、確かに子供っぽい。急に「影踏みやりましょう」とか言い出した時は、ちょっと引いた。

父親との確執とか、子供っぽさとか、70近い役所さんじゃなく、もう少し若い俳優さんなら、個人的にしっくりきたかな。役所さんくらいの年齢なら、もっと頑固で偏屈な態度を取りそうな気がするので、柔柔な平山の感情が出てくるたびに、違和感があった。

木漏れ日の情景を多く使っているのは、すごく気に入った。

木の葉がざわめき、光がチラチラと踊る様子は、一瞬一瞬の時間の経過を感じる。砂時計の中にいるように、ものすごい速さで、今この時が過ぎていく感。最後の平山の表情も、木漏れ日のように目まぐるしく変化していく。笑ってる。いや、泣いてる。やっぱり笑ってる?

人は結構、瞬間を感じるより、思考の海を揺蕩っている事が多いんじゃないだろうか。昨日の失敗、明日の心配、好きな人の事、家族の事、勉強の事、仕事の事、お金の事。考える事はいっぱいある。

でもひとまず、今日、今、この瞬間を自分がどう感じているのか、それをしっかり味わいたいと思った。

PERFECT DAYS

これぞ映画。これこそ映画。

もはや感動でこの後の人生ずっとこの映画が記憶に残るだろう。

自分が東京にきてそろそろ一年が経つが、この雑踏の中で感じた全てが映画に凝縮されていた。初期衝動を思い起こさせる映画の中ではピカイチ。

他のどの作品も超えられないものがこの映画にはある。

何より良かったのは構成。そしてキャラクター同士の化学反応。全て回収しない清々しさ「わからないことだらけ」なのに、綺麗な朝日は差し、次の1日が始まる。

いいことも悪いことも、全てひっくるめて「完璧な日々」そう思えることこそ、人生を楽しむ唯一の方法なのである。金が幸せの人間、人とのつながりが幸せの人間、色んな幸せの形があり、世界がある。どの世界で生きなければいけないわけではなく、どの世界も同じだけ美しく、完璧(PERFECT )である。

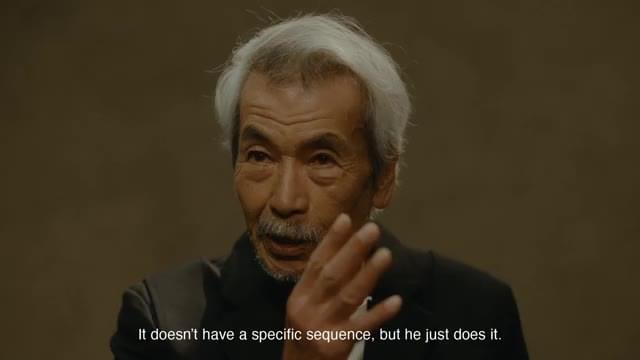

①「生の感情」はあったか

あった。例えば、柄本さんがカセットテープを売ろうとするシーン。柄本さんが売りたいと思う気持ちに、ぞくっとした。人間の怖さ。さらに、そこでお金を渡してしまう役所さん。ゾクゾクする。これぞ人間。これぞ人間の生の感情。爆発するだけが感情じゃあない。

自分は今まで生の感情は爆発だと、感情の露呈だと思っていた。そうじゃなく、感情が静かに漏れ出す形でも生の感情の表現はできるのだと、そう感じた、、この映画には、感情を描く術として「景色」と「表情」を活用していた。誇大広告のように大きな声で感情を露わにするより、それらは大きく客の胸に刺さる。

②緊張感はあったか

ここが気になるところ。この映画はこれで完成系で、別になんの文句もないのだが、私が監督する、もしくは脚本を書くのであれば、多少なりとも緊張感のある「サスペンス」は盛り込むと思う。しかし、この雰囲気を壊してしまう可能性もあるので、考えもの。

離婚した妻の娘が訪ねてくるところあたりは、もっと緊張感があってもいいように感じた。普段と違う日常なのに、役所はんの慣れてる感がすごい。役者さんが邪魔に感じてしまうとか、妻のことを思い出してしまうとか。

③「謎」はあったか

この映画の良いところは、この「謎」を散りばめているところである。しかもその謎一つ一つが、役者さんが完璧な日々だと考える要因になっていっているのがすごい。

さらに、問題が解決する前に問題を作っていくことで物語がズンズン前に進んでいく。当たり前のことなのだが、こう言う日常を描くタイプの映画には珍しいのではないか。だからこそ、ダラダラしていないし、ずっと見れてしまう。

あまりにも良くてびっくりしてしまった。最初の方はただの日本の文化の紹介映像って感じだったが、だんだんと加速度的に面白くなっていった。

この映画は何度も観ることをおすすめする。観るたびに初期衝動を揺さぶられ、アイデアが浮かび、創作意欲につながるだろう。

プリズムの揺らぎ

Perfect Days

彼には世界が美しく見えている。そして誰かの日常と合わさることで、それは更に輝きを増してうつる。

(社交的とは言えなくても)生き方に感銘を受けて、近づく人がいる。

過去にあったことの仔細は不明だが、何か理由があるはず。しかしそれ以上に、皆が生きている世界は、実は繋がっていないという。多様性を認めながらも、自身は習慣に回帰する。

だから人の無関心は敵ではない。それでも居なくなるときには、少しだけ世界に痕跡を残したいと迷う

孤独だけど豊かな生活

孤独な男の日々。

都会の喧騒の中で平穏で緩やかな日々の生活を描く。

起伏にとんだ内容ではないのだけど、観てるこっちが彼の生活に安らぎとほっこりした温もりを感じさせてくれた。

映画の魔法

はじめから見始めたものが積み重なっていって、

最後の役所広司の表情にやはりやられてしまった。

観る人それぞれが自分だけの思いを巡らす、自分だけの思いを爆発させることが出来る。

こんなことは映画にしか出来ない。

加瀬亮は映画による魔法に魅せられて、この一部になりたいなんて言ってた気がする。

はじめから終わりまで、まさに魔法だ。

人として生きて来れて良かったかなって思えた。

音楽を聴くように映画を感性で見つめて楽しむ映像随筆

小津映画を信奉するドイツの巨匠ヴィム・ヴェンダース監督が、東京に住むある一人の中年男性の日常を終始静謐なタッチで綴った映像随筆。その主人公平山さんを演じたのが、今の日本映画界では名実共に最高の名優である役所広司です。この小津タッチのドイツ人監督と役者役所広司の貴重な出会いが、これまでの日本映画にない独特な感性によって、観る者に想像力を掻き立てさせ、“観て感じる”映画の本質を味わわせる逸品を作り上げました。

(と言いながら、ヴェンダース作品を真面に鑑賞するのは今回が初めて、それに役所広司の演技も映画では初期の「タンポポ」「Shall we ダンス?」そして「それでもボクはやってない」でしか観ていない)

何故このふたりのめぐり合わせが出来たのかと調べると、[THE TOKYO TOILET]プロジェクトという渋谷区の公共トイレの刷新と宣伝を兼ねた短編映画制作が切っ掛けという意外なものでした。しかも、それをヴェンダース監督に依頼したことが驚きであるし、快く引き受けたことにも更にビックリと、題材を想うと言わざるを得ません。偏に小津監督と日本的情緒を愛する故のヴェンダース監督の日本愛と思います。更に「Shall we ダンス?」の演技を高く評価していたヴェンダース監督が役所広司を信頼し、この映画の演出をしたことは、作品を観れば分かります。特にラストカットを平山さんの表情だけで捉えたエンディングの演出です。役所広司の素晴らしい演技で締めくくったヴェンダース監督の、平山さんと言う日本人への敬愛の念があって生まれたラストシーンでした。

しかし、この映画は平山さんの過去について何も説明がありません。トイレの清掃作業員の仕事を丁寧に黙々とこなす現在の僅か数日のルーティンが描かれているだけで、幾人かの登場人物が絡んできても平山さんの過去は深掘りされません。僅かに田舎から姪が家出して来て質素なアパートに転がり込んで日常が変化しても、謎は深まるだけです。母親が運転手付きの高級車で迎えに現れて、平山さんとはかけ離れた裕福な生活をしていることが分かる程度の説明シーンでした。確かに生活に困って今の仕事をしているようには見えないし、暗い過去を抱えている様にも見えない。毎日が単純かも知れないが、自分にとって最小限必要なもの、好きで愛しているものに囲まれて、充実した日常に満足している。それが洋楽を昔のカセットテープで聴くこと、安い文庫本で小説を読むこと、小さな木を愛でること、仕事が終わった後の銭湯と独り居酒屋で飲むお酒を楽しみに生きている。まるで俗世間から逃避したようでいて、仕事は多くの人が出入りするトイレ掃除という公共の場所で、人と関わることが嫌ではないが、余計なことは言いたくない。ただ誰からも仕事を褒められることが無くても、完璧に奇麗にすることに誇りと自信をもって取り組んでいる。こんな平山さんが東京にいるだろう。

ヴェンダース監督のこの視点は、今多くの外国人が東京を訪れて感じるカルチャーショックと同じです。それは日本人の誠実さと街の奇麗さにあります。誠実さは、他人との距離を保ちつつ迷惑を掛けずお互いに尊重すること。街の綺麗さは、ゴミ箱がないのにゴミが落ちていないことと、公共トイレまで綺麗なトイレが無料で利用できること。そして日本語の難しさと美しさ。この映画で扱われる(木漏れ日)という言葉を外国語に訳すと単語が幾つも必要となり、その表現の言葉の多様性に驚くといいます。そして、この木漏れ日と枝葉の影を昔のフィルムカメラでファインダーを覗かずシャッターを切る平山さん唯一の贅沢でオタク的趣味が凄い。出来上がった写真を一瞬にして判別し、気に入らないものを即座に破り捨てる。押し入れの中には何年も撮り貯めたものが整理され保管されています。このこだわりの深さ。

この映画の楽しみ方で私が追いつけないのが、車中で流れる洋楽の選曲の意味合いでした。流石に「朝日のあたる家」は知っていても、その他が分からない。そして昔のカセットテープが高額で取引されることにも驚きました。LPレコードが蒐集家に根強く人気があることは承知していましたが、古くなれば伸びきってしまうテープが今も価値があるのかと。デジタル録音の解析度の高いクールな音とは違って、アナログ録音の温かみのある音楽はクラシック音楽に限らず良いものがあるのですね。この音楽が平山さんの心の内を反映させているのではと、聴き入り魅了されましたが、深くは理解できませんでした。

外国の監督から見えた東京の中の日本的な美しさと、余計なものを削ぎ落した平山さんという日本人の日常から想像した人生の生き甲斐を表現したユニークな映画でした。ルーティンの繰り返しのような日常にある変化を、まるで音楽の流れのように描いた映像の詩的な表現は、観る人の想像に委ねた面白さです。音楽同様、感性で観る映像詩でした。撮影フランツ・ラスティグの映像が素晴らしい。自転車の影を撮ったアングルからティルトアップしたショットがいい。

『禅』

この映画を鑑賞して真っ先に思い出したのは、禅宗のご住職から教えを受けた『感応道交』『日日是好日』でした。特に『日日是好日』はこの作品で非常に丁寧に表現されているなぁと感じました。

ご住職曰く『日日是好日』とは「人生は一期一会清濁併せ呑む気持ちで生きていかなくてはならない」というものでした。

平山も毎日同じルーティンで生活をしており非常にシンプル(後述)である。

一見すると素敵な生活にみえる。

平山の行く所は、いつも同じ場所であり、銭湯、クリーニング屋、一杯飲み屋、カメラ屋、居酒屋などである。どの店でも常連客なのだがそれぞれとの関係は希薄であるように見受けられる。

しかし快適そうに見える独り暮らしでもどこか人恋しさがあるようだ。

女の子に突然キスされて動揺したり、姪の訪問で驚きつつも受け入れたり、妹にハグしたり…

清掃員の相方が急に辞めると言い出した時もシフトがどうとかよりも、寂しさがあったのではないかなぁと思いました。ホームレスの人との関係もそう。

やはり人間は世の中から目をそむけては、生きていけないし皆それがわかっています。

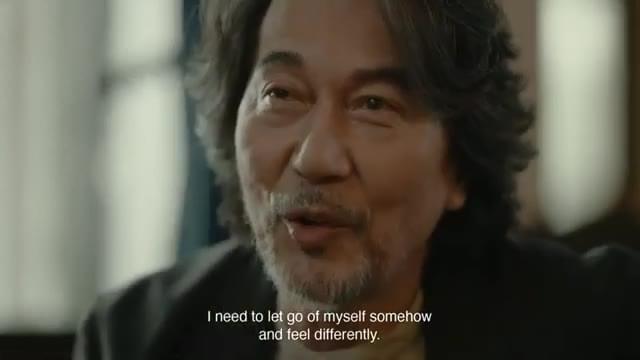

今作の役所広司さんは言葉で発する台詞は少なかったものの、表情や行動で感情を表現しておられたので、とても心地よく鑑賞させていただきました。

最後に私見ですが、『シンプル』という言葉は簡易なものの積み重ねによるものではなくて、膨大な量の問題を山積みにしてそこからそぎおとして凝縮した後に生み出されるものだと思います。

劇中の平山も大きな問題から今の生活を手にしたのだと思いました。

何気ない生活って楽しいんだ

トイレ掃除を職業とする一人のおじさん、平山のなんてことのない日常を描いた作品。大きな事件に巻き込まれたり、ドラマチックな状況に平山が巻き込まれて何かをするか、というとそうではなく、ただただ生活をじっくり見るという作品だ。

そう聞くと全く面白くなさそうに聞こえるかもしれない。実際平山の生活は、毎日同じようでルーティンのように見える。それでもなんだか面白い、という感想にさせるのがこの映画だ。

注目すべき点の一つは「音」だろう。カセットテープがキーになっている(教養がなくて私はほとんど知らなかった)一方で、生活のシーンではほぼBGMがない。BGMの代わりに彩り豊かな生活音が心地よい。平山が目を覚ませる竹箒で掃く音、霧吹きで植物に水をやる音、髭剃り、ハサミ、歯磨き、自販機のコーヒーが出る音、トイレを掃除する音、カメラのフィルムを出し入れする音、やかんを置く音や救急車の音などもアクセントになっていた。

もう一つは「表情」だ。平山はほとんど声を出すことがない。その代わりに豊かな表情を見せる。いろいろな種類の笑いを見せる。困った顔や怒った顔、泣きそうな顔も見せる。(役所広司の表情を見ているとトムハンクスの表情豊かな演技を思い出した。) ニーナ・シモンのFeeling GoodがBGMに流れるラストの平山の表情は圧巻だ。

終盤に説明的に出てくる木漏れ日がこの映画の、いや私たちの生活のメタファーになっていると思う。一見いつも同じような一つのものに見えても、その一瞬一瞬で違う木漏れ日なのだ。

大人になって落ち着いた私たちの生活も、毎日同じようにみえることもある、でもそれは実は一つ一つ違っているのだ。一つ一つの人とのやりとりや、細かな変化、それは十分面白く楽しいものなのだ。

丁寧な生活

私が将来したい生活そのまんまだったな

ただこれは男がやってるから感じられる渋さであり、女(オバサン)がこれをやると哀愁漂って閉まってしょうがない。

これ最後の涙って習慣的な生活に満足だと思わせながら日々は変わりゆき人間関係においての悲しみやトイレ掃除という職業、孤独な人生が結局は本人も嫌気がさしていて爆発したってことなの?

結局人を満たせるのは他人だな

平凡な日常の繰り返しこそ美しい人生の瞬間がある

美しい。とにかく人生は、生きている事は、貴重で美しいと感じさせてくれる作品だった。

毎日の単調な生活の繰り返しは、決して単調ではなく、木漏れ日のように一つとして同じ瞬間はないのだという事。誰しもが誰かに必要とされているのだという事。優しい。とにかく優しい。

人生を生きる中で、傷ついた事、喜んだこと、全ては今を生きる上で、愛しい記憶の集積だということ。

時には深い悲しみに襲われたとしても、全ては夜明けの朝日につながっている。劇中の音楽が絶妙。

やっぱり1970年代の音楽などの全ての芸術は脈々と今につながっているんだなぁ。偉大なる70年代。

ギクシャクした現代よりはるかに視野が広いし深い。

劇場音声トラブルがあったけど

立川髙島屋シネマで鑑賞。お昼の回が機材トラブルでまさかの中止となり、時間をつぶして15:40の回を観ました。主人公の平山(役所広司)は公衆トイレの清掃を生業としています。質素なルーティンの中で、というよりこのルーティンこそが彼の最も望んだもので、時折空を、もしくは木漏れ日を見上げる眼差しは恍惚にさえ映る。同じことの繰り返しが倍音のように果てしなく広がって、観るものを引き付ける。わずかだけど確かに繋がっている人とのやり取りが、お互いを支えて、人生を豊かにする。

ただ彼は聖人ではない。途中、突然辞めた同僚の穴を埋める為、疲れ、苛立ち、怒りを吐きだしたりします。個人的には、あのエピソードに同じ肉体労働者としてグッと親近感を覚えました。また、今の格差社会の底辺で暮らすものの危うさも垣間見せている。ちょっとしたことで、今の生活が崩れ落ち『ダニエル・ブレイク』に、なるかもしれないということも感じさせてくれた気がします。

中盤から後半にかけて15分くらいだろうか、突然音が消えた。劇場の音声トラブルだったのだが、もう私たち観客は、いつもの移動中に平山のカセットから流れているであろう最高な音楽、居酒屋のおやじのセリフ等もすべて想像できるので、ほとんど違和感がなく、逆にこの方が良いのではとさえ思えた。唯一偶然の上映回を共有している観客皆と、一体感があったような気さえしたのは私だけであろうか。

ルー・リードの曲が由来であろうが、本映画の題名が「シンプル・ライフ」ではなく「パーフェクト・デイズ」という、慈しみと有限さを併せ持っているというのが何とも良くて、パーフェクトだなぁと。ふと何度も思い返す映画の一つとなりました。

裕福な人生を捨てた男の物語

感想をまとめるのが難しく、日常のささやかな積み重ねに感動したとしか言えないので、平山さんの背景について考察します。

読書好きなところや人生に対して孤独な哲学を持っているところからかなりのインテリであり、また60-70年代のロックが好みなところから若い頃はそれなりに人生を謳歌していたことことが読み取れます。

しかし、作中で平山さんの背景に迫るシーンは何といっても妹との対面のシーンでしょう。

妹が持ってきた平山さんの好物である菓子折りは手提げ袋まで専用のしっかりとしたもので、乗ってきた車を運転しているのは旦那かと思いきや運転手です。(スタッフロールにkeiko's driverとありました)

このことから、平山さんはかなりの裕福な出であることがわかります。

直前のシーンでニコに対して「世界は繋がっているようで繋がっていない世界がある」「(妹の)世界と自分の世界は違う」と言っていますが、老人ホームにいる認知症の父親に対するやり取りから見ても、裕福な世界(父親と妹の世界)を拒絶して今の暮らしをしているということです。

つまり、なるべくしてなった人生ではなく、選択した上での人生ということになります。

裕福な世界を捨てた平山さんの世界は何を大切にしているのでしょうか?

作中の最後に木漏れ日についての解説がありましたが、その解説に沿うと、平山さんはおそらく日常の中の"良い"と思える瞬間を大切にしているのでしょう。

散歩をしている人には分かると思いますが、毎日同じ道を通っていても花が咲いていたり鳥が飛んでいたり、魚が群れで泳いでいたりと、たとえ街の道でも結構違いがあるものです。

作品を見返すと木漏れ日を見て微笑むシーンや、ほぼ毎日撮っている友達の木の写真、トイレを使う人達への満足げな笑みなど、同じように見えて違う風景を平山さんは見ているのかもしれません。

そう考えると毎日を惰性で生きているのではなく、常に瞬間を捉えながら生きているとも言えるのではないかと思います。

久々に頭からジーンとなる、本当に良い作品でした。

余談ですが、おそらく平山さんの居住地は江東区の亀戸ですね。作中に箒がけされている神社で亀戸七福神という旗がありモロバレですが、スカイツリーのあの距離感は墨田区民もしくは江東区民には馴染み深い大きさでした。

平山さんの退勤後のルーティンは亀戸から近場の銭湯に向かい、桜橋を通り抜けて浅草のアーケード街で飲んで帰るというもので、自転車で20-30分くらいかければ可能です。

亀戸からなら駒形橋を使って浅草まで行けば近いような気もしますが、映画的な都合を無視すると、平山さんが桜橋からの風景が好きということでしょうか。

隅田川沿いに住んでいればお気に入りの橋は出来るものなので、自転車の行き帰りも楽しみの一部と捉えれば生活圏内といえます。

退勤後はなんだか見慣れた風景ばかりで、この銭湯、絶対に浸かったことある…!と1人感動していたのは内緒です。

10段階で言うと9(タイトルは映画の台詞からです)

タイトルは映画の台詞からです

繰り返す毎日

真面目に働き

酒にも溺れず

風呂に気持ちよく浸かる

眠る際の夢が良い

仕方がなくこの生活をしている雰囲気は無・・・悲壮感が無い

ただ、1人で生きていくのは少しだけ寂しい気持ちはありそうだ

でもこの生活でそこそこ満足している気がする

ルーチンで埋もれていく日々が朝日とともに生き生きとする表情を映す彼が限りなく羨ましい

ずっと観ていられる

毎日寝る前に観たい作品

役所広司の空気感に気持ちよく漂う作品

良いものを観ました

話す言葉数は少なかったけれど、表情はとても芳醇だった

ヴィム・ヴェンダーズ監督の作品は「パリ・テキサス」に続いて2作品目。

カンヌ金獅子賞受賞作の「パリ・テキサス」の日本公開は1985年だから、僕は19歳、予備校生の頃になる。背伸びをして見た「パリ・テキサス」は、さっぱり良さがわからなかったけれど、ほぼ40年経って見たこの映画は染み入るように伝わってくる映画だった。

役所広司は、この映画でカンヌ最優秀男優賞を受賞した。彼が演じた「平山」という男は確かに存在する、実在する人物のような存在感があった。平山の生い立ちやどうして一人暮らしをしているのか、なぜ今の仕事をしているのか、などはほとんど描かれないまま、彼の日常は存在するように感じた。

私が、平山ともしすれ違うとしたら、どんなシチュエーションなのかわからないけれど、不思議な魅力を漂わせる人物として、気づくことができる大人でありたいなあと思った。

映画は平山の日常を描く。何気ない。朝から始まるルーティーンに基づいた1日を。道を掃く音で目覚め、歯磨きし、BOSSのカフェオレを買い、50年前のロックをカセットから流しながら仕事場へ向かう。

まるで変わらないように映る日々。

もちろん、まるで変わらないわけでもなく、登場人物たちが平山の日常に、「客」として現れていく。変わらない日常のパーツの時もあれば、日常の1日1日をユニークなものとして彩る光源として登場する。

映画のエンドクレジットで紹介される言葉「木漏れ日」。この言葉が日本ならではのユニークなイメージを表現する言葉とは知らなかったが、その言葉の説明として「ほんの一瞬存在する」。一瞬一瞬の光が連なる「木漏れ日」。

平山はその一瞬一瞬の光の連なりを愛していた。

平凡な木々のゆらめきの中にその一瞬の美しさを見つけ、楽しみ、愛した。

彼は同様の美しさを彼の平凡な、変わらない、ルーティーンのような生活の中にきらめく一瞬一瞬の美しさを見つけ、楽しみ、愛しているように感じた。

平山はとても幸せそうに見えた。

持ち物は少なかったけれど、足りないものはなく。

話す言葉数は少なかったけれど、表情はとても芳醇だった。

いい映画だと思った。

40年も経つのだから。

こういった大人の映画も味わるようになったのかもしれないと思った。

さて、一人暮らしの平山の日常だが、ふと思ったことがあった。

彼は料理をしない。

朝食はBOSSのカフェオレ、昼食はサンドイッチとパック牛乳。

夕食は千ベロだろうか。つまみと酎ハイ?(泡がなかったから水割りかな?)

外食というか、自炊ではない。

上手にやりくりをしようとすれば、自炊しないのかなと思いつつ。

そういえば、カップ麺で済ました夕食があったっけ。

ヨーロッパ仕様の日本向け製品

何だろう?日本が舞台なのにフランス映画やドイツ映画みたいなのに驚く。監督ドイツ人が日本を舞台に撮ったらこうなるのかという秀逸な作品ですね。只、役所さんの主役の様に日本で日本人はなれない。そんな生活出来るかと憧れて観終わった。

日本人監督が撮ったらもっと陰湿でカセットテープに素敵な曲がないかな?もっと汚くてトイレなんか撮せないのにと思った。

Perfect days

妹とのやり取りから、ヒラヤマの複雑な家庭環境や過去のトラウマが垣間見え、また、ラストシーンの表情から、毎日単純にハッピーなのではなく、色んな感情を抱えていることが分かる。

それでも、部屋にTVさえ置かない質素な暮らしだが、その仕事ぶりや、暮しぶりから、自分の価値観をしっかり持っていて、自分がどうすれば一番幸せかを知っている。そして、自分で自分の幸せな生き方をコントロール出来ている。

また、ヒラヤマは、何処からか来て、今のアパートに独りで暮らしているが、仕事、銭湯、居酒屋、古本屋、スナックと、人との繋がりを持っていて、決して孤独ではない。

自分は、最近、老人性の鬱症状があるなぁと自覚してるが、少し生き方のヒントを見つけた様な気がする。

何よりも、毎日のルーティンの様に繰り返される生活の中で、朝、アパートのドアを出る時に、息を吸って、空を見上げる表情が好きだ。毎日に希望がある。

こんななふうに生きていけたなら…

ヴィム・ベンダース監督と言えば昔池袋にあったアムラックスシアターでトヨタとの匂いを感じるロードムービーを数十年前に見て以来。地元での公開予定なく、大都市へ出掛けた際に鑑賞できた。

TTTの活動啓蒙のためのプロパガンダの側面を持つということで、渋谷の清掃作業員のリアルではなくあくまでもリアルっぽさを描いた、映画のキャッチコピーのような大人のファンタジーとも言えなくもないが、とにかく俳優陣、特に主演の役所広司さんが丁寧に演じる平山の表情、呼吸、感情の揺れの一つ一つに魅了された。

無口な平山だが、後輩や馴染みの小料理屋の女将、家出してきた姪など、描かれない過去から自身が選んだ最低限の人間との交わりの中で、日々変わる木漏れ日のように日常が揺らぐ。

特に姪との交流では、「家出をするならおじさんの所と決めてた」と慕われ、仕事場や銭湯に連れていくなど自分の住む世界を案内はするが、それ以上の慕情は決して受け入れない。姪の一緒に海を見に行きたいとの願いに「今度は今度」と答える平山が切ない。

平山から連絡を受け、運転手付きの高級車で姪を迎えに来た妹と対峙する場面。兄の暮らしへの心配と呵責の混ざった妹の言葉から、かつての平山の住んでいた世界が想像される。平山はここでも葛藤は見せまいとするが、笑顔で見送る涙に心が揺さぶられる。

スマホなどのテクノロジーとは無縁の暮らし。時折現れる東京スカイツリーに象徴される商業主義と対極にある銭湯やカメラ屋、居酒屋、古本屋などが平山の住む世界である。ラストシーンのなんとも言えない表情に、彼の愛する世界も併存する将来であればと思った。

全227件中、121~140件目を表示