PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価

全227件中、41~60件目を表示

毎日が変わらないわけなんてない

毎日、毎日トイレ掃除をする男の日常を描いた作品。

どこにでもあるような風景でどこにでもいるような人かもしれない。特別な展開があるわけでもない。

だからこそ貴重でもっと影になる部分にこそスポットを灯したいという監督の気持ちがあったのかなと感じた。

セリフもほとんど無いのでだが、それがまた物語に味を加えていた。

役所広司さんのセリフのない演技が素晴らしかった。

毎日が変わらないなんてない。

このセリフがグッときました。

とても深い映画で良かったです!

日常に非ず…

家族もおらず、無口で孤独な男の平日、休日の変わらぬ平凡な日常。いや、人に会い、ちょっとした出来事が毎日起こり、男はそれに一喜一憂する。そう、変わらぬ毎日なんて一日たりともない。毎朝、家のドアを開け、空を見上げ、雨が降ろうが男は微笑んでいる。これから始まる一日を楽しもうとするかのように。台詞も少なく、繰り返しの描写は多いのだが、観る人の心に響く演技、まるで演技をしていないかのような、自然な振る舞い。ラストの運転中の笑い、泣き、また笑い、泣きを繰り返すシーンは名優たる役所広司の圧巻の演技だった。

生真面目なトイレ清掃人

小津安二郎監督をリスペクトするビム・ベンダース監督らしい人間を淡々と描く演出は見事だしカンヌをはじめ多くの賞をとった作品なのだから、凡人の私が評価するのも口幅ったいのだが、実に地味で穏やかな映画。生真面目な仕事ぶりには頭が下がるが観ている自分も公衆トイレ清掃人になったかのようで気が滅入ってしまう・・。読書や古い洋楽、何よりも自然が好き、終末のスナックでのささやかな贅沢などある男の日常に寄り添って淡々と描いてゆきます、慎ましく誠実に生きることへの賛歌なのでしょう。

人生は人それぞれ、心の持ち方次第で楽しくも辛くもありましょう、だからといって役所さんの様な生真面目な人間にはなれそうもありません・・。

「足るを知る」ミニマムライフ

毎日のルーティンを移動して歩くロードムービーかなあと思ってみた。監督がヴィム・ベンダースだし。そう考えれば、大都会東京でルーティンをこなしながら、誰もが皆、旅をして歩いていると見えなくもない。同じことの繰り返しながら、眠気を催さなかったのは脚本とカメラ、役所広司の演技で言外のニュアンスに満ちていたためか。

毎日の繰り返しながら、少しずつ小さな出来事が起きて、それに微笑みながら、満ち足りた表情を見せる。足るを知る。ミニマムライフの世界。考えようによっては、僧侶、修行者の世界でもあり、ヘンリー・ソローの「森の生活」のような平穏・静寂な世界でもある。達人の境地かと思いきや、姪っ子と妹の登場で、過去の思い出に胸をかきむしられる。住む世界が違うのよっと言うからには、父に反抗して家を飛び出したか、何かよからぬことを起こしたか辺りだろうか。あまりにも欲がなく、謙虚なところ、トイレ掃除に強いこだわりをもっているところからすると、罪滅ぼし、恩返し的な感情だろうか。

生気の宿った木々のざわめき、木漏れ日から自分も生のエネルギーをもらってかのような喜ぶ表情。異常にセリフが少ないことから、主人公がまるで植物かのよう。日々、生まれ変わり、新しいスタートを切っている姿。ともすると、ルーティンがマンネリに陥りやすい人間だが、その対極にあるかのよう。

この境地に至るのは、至難の技に見える。どんな境遇にあろうと、高めようによっては充足した生活が送れる。そんなメッセージ性を感じた。

日々の幸せや楽しさは自分次第。感じ方次第。

トイレ掃除に対するプロ意識を感じた。何事も一生懸命、日々の創意工夫、単調に見えることでも楽しくなるということをこの映画を通して再確認できた。

劇中で流れるルー・リードのPerfect Dayのなかで「You’re going to reap just what you sow」という歌詞があります。

これは、行いの結果が自分に返ってくるという意味です。

このように、劇中の至る所で学び、教訓、生き方、がちりばめられています。

追記:トレインスポッティングの中で流れていた曲も「Perfect Day」であったことを知りました。

主人公の好物

とても素敵な映画でした。

影踏みシーンのところで、泣けてどうしようもなかった。

平山の部屋で、鎌倉・紅谷のクルミッ子の缶があるのを見つけてしまい、ずっと気になりながら映画を観ていたら、妹さんがお土産で渡したのがやはり紅谷の袋。

鎌倉で裕福な家庭に育ったのではないか…と言う推測が立ちました。

緩やかに流れるそれぞれの人の時間、東京はそこにある

外国人の監督(ドイツ人)がただ日本好きで撮ってるだけの映画では無いのは、最初に主人公の平山が朝車で首都高や東京の街中を走ってるカットを見れば一目瞭然だった。これは探せばそこらにあるごく普通の東京だ。ただ何か現代日本人の目線と違う。懐かしい昭和の感じでも平成の感じでも無い。もちろん外国人目線で神社や秋葉原をいい感じにとるというものとも本質的に違う。ああそうだ、この監督は東京という画角に、住む人々、公園、木漏れ日、空などの風景を撮ってるんだと、それも本当に自然な今の日本人目線の風景を(あえて言えばトイレが人々の行き交う日本の重要ポイントと気づいた⁈点だけが日本人的では無い点かも)。

主人公の平山はといえば、寡黙な、それでいて自然体に生きてるトイレ清掃員。一人暮らしのボロアパートで読書や盆栽の様な植物と、フィルムカメラで木漏れ日の写真を撮ることを趣味にしている(そのボロアパートも映画の最後にはミニマリストとして最適で居心地良い住処に見えてきた)。そして彼はトイレ清掃という言葉のイメージに囚われない、知的で落ち着いた雰囲気のおじさんだ。これは失われた現代日本のおじさんの理想像?なのかもしれない。

なんやかんやと彼とその周りの人の間に小さなイベントが積み重なって過ぎていくが(なんやかやでまとめてしまったが)、そこにはいたってありふれた東京と東京から見た風景と人々がいる。

この映画を観終わって、夜の東京の街を歩いていると、10月にしては暖かい夜風と、東京の街に溢れるほんとに多くの人々、平山の様な男を含む人々の時間が身近に感じられて心地良かった。そんな映画。

残念

美しい退屈から始まる。

それは想像してた。

その後良い裏切りがあるか否かが判断の分かれ目かなと思いつつ鑑賞スタート。

美しい毎日を繰り返す主人公に憧れのような気持ちが湧いてきたところまでは、作り手の目論み通りだったかと思う。

「今度は今度 今は今!」

のコール&レスポンスや、おじさん2人の影踏あたりは若干背中がゾワる。

ママさんと元夫のくだりは陳腐。

そんなこんなであんなに美しかった主人公像が崩壊していくわけだが、崩壊の仕方に深みがないので感情移入できぬままエンディング。

何気ない日常感が最高

〝君は自分を忘れさせてくれた〟

〝僕は誰か他の善人になった気分だった──〟

──ルー・リード〈パーフェクト・デイ〉

観終わったとき、肩がガッチガチになっていました。これだけ引き込まれた映画は久しぶりです。

平山さんに共感できる部分が多かったので、深く入り込めたんだと思います。会話がぎこちなかったりとか、古い文庫本を読むのが楽しみとか、気の合う人としか話そうとしないとか。

僕自身、基本無口な人間なので、そういう何気ない日常感は堪らなく好きです。

あと洋楽好きなところも良いですね。ヴェルヴェッツとか、パティ・スミスとか、キンクスとか。僕も大好きです。

個人的に印象的だったシーンは、平山さんが妹と姪を見送ったあと、ひとり涙を流すシーン。直前の妹との会話を聞いてると、昔はもっと豊かな暮らしをしていたような感じがします。「あの頃には戻れない」みたいな悲しさ、寂しさが身に沁みるように伝わってきました。自分は平山とは違って、まだまだ人生経験が浅いので、「この先、自分もこんな思いをするんだろうか……」とぼんやり考えてしまいます。

でも悲しみって、悪いものではないとも思います。ひとり涙を流すのも、幸せの一つとして捉えれたら良いですね。

素晴らしい人間ドラマ映画でした。ヴィム・ヴェンダース監督の他の作品(『パリ、テキサス』)も観てみたいと思います。

「ママとおじさんって、全然似てないね」

「……そう?」

「おじさんとは住む世界が違うんだって、ママが言ってた」

「そうかもしれない」

「そうなの?」

「この世界は、ホントはたくさんの世界がある。繋がっているように見えても、繋がっていない世界がある。僕のいる世界は、ニコのママのいる世界とは違う」

「──わたしは? わたしはどっちの世界にいるの……?」

──平山さんとニコの会話より

三浦友和が役所広司に石川さゆりを頼むと言う。

ずーっと役所広司扮する平山のお仕事風景の繰り返し。

夜が明けかけた頃に起床歯磨き支度して家の前の自販機で缶コーヒーを買い車に乗って飲みながら運転して仕事場所へ。自身の車らしいが後部座席には、仕事道具が設られた棚にきちんと収納されている。

『東京公園』を思い出すがごとく、

東京トイレ巡りの様相。さすがの東京。

入室して鍵をかけたら透明な壁が不透明となる

以前聞いたような名物トイレ。

を筆頭に様々なデザインのトイレを仕事しに廻る。さすがの東京で日本であるからゴミが散らかっていても最新のトイレが設置されていて

綺麗、キレイ、きれい、⭐️⭐️⭐️❗️

(さすがのTOTOさん協力)

ま、実際は映像には出せない状況の時もあるかと思うが観客に嫌な気持ちにさせない配慮か。

お昼は、神社の境内のベンチに座りカメラ片手に空を見上げ木漏れ日を写す、毎日毎日。

コンビニのサンドと牛乳が昼食。

一日の仕事が終わると着替えて銭湯♨️でたっぷりと湯に浸かる。

自転車で、行きつけの飲み屋街の店で、夕食。

店の主人が「お帰りなさい。」といつも声をかけてチューハイと付き出しを出してくれる。

帰宅して布団を敷きお気に入りのカセットテープの音楽を聴きながら読書。これが一日。

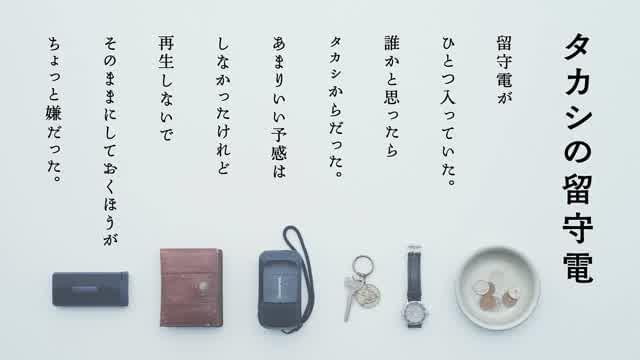

相棒のタカシとアヤが入り込んで来たり、

もう一軒行きつけの、くら、のママが石川さゆり似で目の前で生歌を聴けたり、

その別れた夫が癌の転移を知らされ7年ぶりに会いに来たところに出くわしたり、そしてなぜかの影踏みをして遊んだり、

後でわかるが、姪のニコが母ケイコに反発して

会いに来てケイコも運転手付きの車で迎えに来たり、ちょっとずつの変化あり。

この平山さん、朝玄関を出て空を見上げたときは爽やかな笑顔、アイにチューされた時やタカシの後釜が女性だった時は、ニタ〜と笑う。

家にはTV無し冷蔵庫無し洗濯機無し掃除機無しクーラー無し、電化製品は、照明とスタンドとラジカセ。

清貧の暮らしともとれるが、ケチケチしてはいない。お風呂は無い分広い銭湯の湯を堪能❗️

夕食も外食でほとんど家では料理なし。

気まま〜に生きている感じ。

ただ、仕事着を家の中まで着て入り毎日洗濯しないのはどうかなぁ〜と気になった。

洗濯したてを朝着るのはいいが、車に乗るのもどうなんだろう?新車みたいだったが。

役所広司さんが、東京トイレを掃除してくださった、凄い作品。

(付け足し)

平山さんに妹が何か小さな紙袋を渡していた場面。

複数のレビュアーさんのご指摘で、鎌倉名物、

クルミっ子というお菓子と判明。多分全国百貨店や楽天でも販売。高島屋のメール画像見たら、以前食べたような気がした。阪急オンラインで切り落とし販売を衝動的に購入。今朝届き試食。やはり以前いただき物で食べて自分はあまり好みに思わなかった一品。好きだったら以後買い続けていた筈。ネットで調べたら、クルミかキャラメルが苦手な人は、嫌いと言うらしい。私はキャラメルがも一つなんだなぁという感想。もっと少ないのにすれば良かった。

と書いてしまったが、食べていくとだんだん美味しくなって来た。3袋あったが、1袋完食。クセになる美味しさ。ネットを見ると売り切ればかり。大人気のよう。

2回目鑑賞:

冬バージョンの部屋の中に興味が湧き想像した。

自動販売機商標名無し、

石川さゆりさんのスナックの向かいのコインランドリーにも店名も何屋さんかも書いていない。

役所広司いや、平山さん御用達のは、ちゃんと店名あり。

後ろ座席→仕事に真剣、

母親、一言お礼言え、

木漏れ日、4

やはり几帳面、苗木を入れる袋手製、

やはり東京、ビル近接、

苗木成長したらどうするのか

一番風呂シャッターと共に

役所広司さん、オシャレ、

ガスもったいない、1回お湯沸かしただけしか使っていない。

スカイツリー7

子供がいた?

自転車で色々いける、カメラ、古本屋、スナック、

幸田文、木、

クルミっ子の袋、小さい、

なぜ役所広司の場所がわかるんだ三浦友和、

結局何もわからないまま終わっちゃうんだなぁ。←三浦友和のセリフ、で”人生”を表していると思う。

🎶青い魚🐟、🎶PERFECT DAYS

🎶SUNNY AFTERNOON

ルーティンとイレギュラー

東京の綺麗な公衆トイレを映して、綺麗さをアピールしている。体感ははもうちょい汚いしあそこまで掃除もしてなさそう。整然とした部屋にしても綺麗なものを映したかったのだろうか。

淡々とルーティンのような生活が繰り返されていく中で、人手不足で会社に電話して苛ついていたり、姪っ子がきて納戸みたいのところで寝たりと、イレギュラーと綺麗過ぎないところも少しばかり表現していた。

路傍の芽をちゃんと断って貰ってるのもパーフェクトって感じですね。

見終わって、そういや姪っ子がいたときの写真を見せてくれないやと気付いて監督に悪態をついた(心の中で)。

どうしてこういう生活をしているのかも垣間見え、元々がパーフェクトな家に生まれたけど今だってパーフェクトって事か、なんて思ったり。

わかる人にはわかる

初老の独身男毎日同じ行動するそれを追うように進む。しかし姪っ子が現れ妹が訪ねて来る辺りから変化が起きる。同僚たかしが退職二人ぶんの仕事をこなし電話で声を荒げる、口にはだせないが恋心を懐く居酒屋のママに男の影に意気消沈する。その男がママの元夫で先が短く宜しく頼むと言われて胸が高鳴る。何も起きないどころか劇的な展開に。あがたもりおの伴奏で石川さゆりが浅川マキの朝日あたる家を歌い、柴田元幸が愛想の無い写真館の親父で出演。この演出には驚いた。やはり只ぼーと見ていただけではわからない面白さがあるこれに気がつかない人はビム ベンダースの作品には関わらないほうが良いかも。

あれは、紫外線なのかしらね

とても静謐で品があり、メッセージ性も洗練された、素晴らしい映画だと感じました。

絵の素晴らしさも、音の素晴らしさも、とても上質な映画だと思います。

敢えて皆様が特に感じておられない部分を起筆しますと、

私は平山の自宅から漏れる、紫色の明かり(紫外線ライト?)が とても気になっておりました。

それらは名もなき植物の生育を促進するものであり、毒でもあり、浄化の光でもあり、また影でもあります。

影はこの映画のテーマですから、もはや申し上げる必要もない要素だと存じますが

ブラックライトという「概念」は、影でもあり光でもある、この世に存在する世界の、

ギリギリの境界線にある存在なのだと思います。

それは平山の、閉じられながら開かれている心の中に常にあり、漏れ出でるほどの存在でありがなら、

自らが拾い、育てようとする生命を健やかに育てているようでもあり

同時に彼の孤独を示すバリアのような異色性を放っております。

ここに触れられる事はなく、そこに誰もが踏み込む事もなく、ある種の聖域でありながら

毒でもあり、と同時に優しくも静寂性を持った、紫色の光を揺蕩えた、

平山の完璧な日常は今日もまた、光と影を帯びながら、影を重ねて罪を詫びるように、

それでいて自己満足に満ちた、誇らしげな毎日、

それ故に、あぁ 静謐に、過ぎてゆくのだなあと感じます。

ラストシーンはその静かな日常の下にある、

彼自身の怒りや悲しみや優しさや諦めや迷いや誇りや償いや矛盾に満ちた光と影が渦巻いていることを表しているのかと思われました。

すべてがあの朝の変化に集約してゆく構成は見事でしたね。まさにパーフェクト。

可愛がっていた後輩はある日 突然 いとも簡単にいなくなってしまう

貸していた金は返ってこないし、

返ってくる宝物(カセットテープ)もあれば、失ってしまった宝物もある

後輩を慕っていた親友の幼馴染とはもう会えない

もうあの大好きだった耳に触れる事が出来ない 悲しみで走り去ってしまう

それは、自分にとっての敬愛の情は(相手が受け容れてくれさえすれば)示して良いという事であり、

〇×で返ってくる誰かとの気持ちの繋がりには喜びもあり

天を仰ぐホームレスは彼自身でもあり、父親の姿でもあるかも知れなくて、

場所を追われ、偶然にも出会えた街角が もう最後の機会だったのかもしれなくて

年寄りは街角の風景すら忘れてゆく、その変化を自分も感じ取れないが

時と共に確実に大きく変化してゆくものがある

彼は影の道ばかり走っている 高速道路も下段の影の道ばかり しかし下道ではなく

それを見下ろす巨大な存在を見上げながら、敬愛と支配から逃れられない日々

汚れた仕事をなぜ精一杯やるのか、彼の贖罪でもあり、生き甲斐でもあり

であれば おのずと手が抜けないからの徹底ぶりであり、

便器を清める行為と風呂に入り汗を流す行いは等しく

自分自身は罪に殉じる心安らかな囚人なのか、

誰にも許されていない鍵束を手に、社会の抜け道を通り抜ける自由な特権なのか

光と影を、世界を切り取りしては うまく生きているつもりだったが

自分の意志で姪っ子を失い、眠れぬ夜を明かしたのは

彼自身の最愛の情として抱擁があり、其れを示して良いのだと彼は学んでいて、

姪っ子と交わせたから、妹とも交わせたその抱擁は

時間と共に、本当は誰と交わしたいものだったのか

心惹かれた女将と(元)夫にも その抱擁があり

だからこそ動揺が隠せない彼の幼い行動と

死が生きる事のなにかを変えてくれるし せめて会いたくなってしまったという言葉、

なにもわからないまま死んでゆく者がいて

なにもわからないまま自分も老いて死んでゆく

影は死でもあり、静謐だった彼の生活は、影を重ねたものだったのでしょう

影は死でもあり、踏まれると死ぬゲーム(人生)はもう、自分に残された しんどい体力と年齢を自覚し

離してしまった姪っ子との約束は、彼自身の言葉であり

そう

「明日は明日、今は今」、ということは、「昨日は昨日、今日は今日」という事ですよね。

初めてこの映画に朝日が差し込み、彼はその世界へ一歩踏み出したのだと解釈すると

とても単調で静謐だったこの映画が、すべての感情が、一気に動き出しますよね

静かに重ねてきた日常と ほんの些細な出来事の積み重ねが、激しく光り輝き、渦巻き始めます

あの涙と戸惑いと笑顔と苦悩は、きっとそういう事の様な気がします。

彼は父親に逢いに行ったのでしょうか。抱擁し、果たせなかった妹との過去の、

そして未来の姪っ子との約束を果たしに行ったのでしょうか。

或いは 彼もまた「なにかを託し」に行ったのでしょうか。

それとも、今日もまた変わらぬ日常を送る、彼の心の中だけの朝日だったのでしょうか。

1回目の鑑賞眼は間違っていなかったと思う。

SFXも最新技術もない映画で十分に楽しめる作品でした。1回目の鑑賞では自分の鑑賞眼に自信が持てなかったので2回目を鑑賞しました。

平山(役所広司)が妹(麻生祐未)と再会後に涙したことをどう捉えるか?ここは大きなポイントかと思います。妹は取り返せない事実を諦めてはいるけれど、昔の姿ではない父に会うように頼みます。しかし、平山は首を横に振ります。その後に妹を抱きしめたことを考えればわかります。心底では身近な愛を求めているのだと。遣り甲斐のある仕事との対比で何とも物悲しい。アンポンタンでなければ、誰にとってもパーフェクトな日々なんてないのですよね。その後の平山がどのような生活をするのか?それをあれこれ考えたり、ああだこうだと議論するのが鑑賞後の醍醐味かと思います。

役所広司は大河ドラマ徳川家康の頃からのファンです。日本を代表する素晴らしいオジサンです。余談ながら、カセットテープの選曲は自分ならこうするなということでも酒席で盛り上がりました(笑)

役所さんの最後の演技

役所広司さん演じるトイレ清掃員の日常を淡々と流す映画。

映画が終わったあと、2時間が2週間に感じられて不思議な感覚になった。

無口な主人公だが、役所広司さんの口角の角度、目のしわ、ちょっとした表情の変化に釘付けになった。

アヤちゃんに頬っぺチューされたあとの銭湯では、目元しか見えなくてもにやけているのが分かったので凄いと思った。

台詞が少ないだけに主人公の過去は予想するしかないが、父に会いたくても会いにいけない事情、トイレ清掃員という仕事を選ぶに至った理由があることは分かった。

感動したのはやはり最後のシーン。

役所広司さんが運転しながら楽しそうに微笑んでいる、かと思えば泣き出すところ。

自身の人生を後悔しているのか、幸せなのか…

どちらでもないのか。観ていてなぜか涙がでた。

単調だがとても考えさせられるいい映画だった!

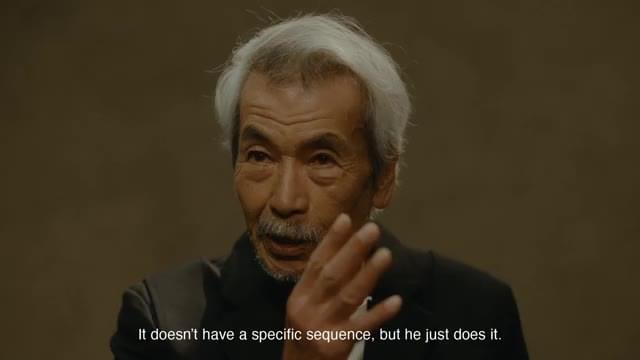

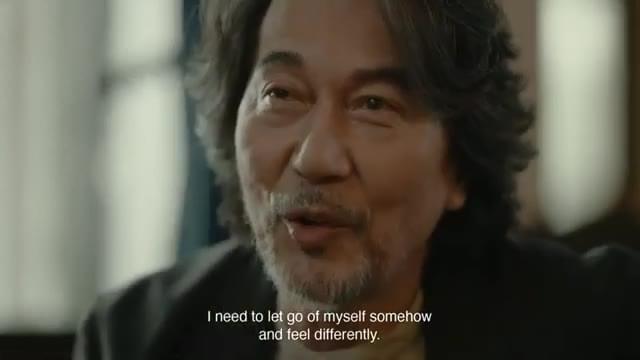

追記:インタビュー映像を観てより感動した。

アナログおじさんの日々

カセットテープを聴いて

文庫本を読み

フィルムカメラで写真を撮る。

当然ガラケー。

小さなアパートに独り住まい。

キッチリ仕事して

銭湯でひとっ風呂あびて

いつもの店で一杯やる。

そんな日常がつづられていく。

ずっと【お一人様】

だけど

一杯やる飲み屋も

フィルムを現像に出す写真屋も

文庫本買いに行く古本屋も

みんな古い付き合い

気心のしれた人々が沢山いる。

孤独じゃない。

そんな生活が心地いいんでしょうね。

特に説明はないけど伝わってくる。

そう、説明がほぼ無い。

それが良いのかも。

こういう生活にいたる経緯とか

全く出てこない。

若い頃の回想シーンとか

やりたくなりそうだけど

無いのがいい。

なんというか

無くていい、無い方がいい。

つまりは

そこは大事じゃない。

どうでもいいってこと。

ということを見てて感じた。

「今度は今度、今は今」

ってセリフがあった。

そういうことなんだよね⁉

植物

都会の生活なんだけど

緑がよく出てくる。

同じ日常をこなしながら

小さな楽しみを見つける。

関わる人との距離感を守って

暮らす。

少しづつ

友達の緑を増やして育てる。

普通ってなんだろとか

思う歳になる頃

完璧な日常ってタイトルからくる

この内容は

年月を歩んだ者に

響くのかも。

デザイナートイレと役所広司で一本映画作ってみた

渋谷区のデザイナートイレを見てきた妻が、それらをモチーフにした映画を見たい、といいだしたのが鑑賞のきっかけ。役所広司が渋谷のトイレ掃除をする映画がある、というのは知っていたが、映画祭に出品したとか、その内容からして地味な邦画だろうと敬遠していた。とっくに上映期間は終わってるだろうと思っていたら新宿のキノシアター(旧EJアニメシアター)で上映中とのことで鑑賞することに。

ある程度予想していた通り、かなり地味な展開の"邦画"然とした構成。ドイツ人巨匠監督が作成、とのことでさもありなんという日本というか東京の捉え方をしている。

初っ端でスカイツリーを映像に入れることで「場所」と「年代」を意識づけしてスタートするのだが、ほとんどの状況説明が全て「わかる人にはわかる」という不親切設計。玄人映画受けはするだろうが、一般受けは望めない。と思ったが、どうも海外の映画祭出品を前提にしているから、という構造もあるんだろうと思う。絵面がいちいち「東京住んでたらそうはせんだろう」というリアリティの無さがあるからだ。

・浅草周辺から早朝に渋谷区に勤務する軽バンが、なぜか首都高に乗る

・清掃するトイレが全てデザイナートイレ

※そもそもあのデザイナートイレ有りきで、スタートした企画だろうとは思っているが。

・東京は治安がいい、というのを表現したいのか、玄関に鍵を掛けない主人公・デザイナートイレのある公園に浮浪者がいる

・少なくとも20~30年前のカセットテープが車の中に置かれて劣化せずに聞ける。(鉛筆で弛みを締めてる描写は良かった)

・二階に上がる外階段があるのに、内部でメゾネット構造の広いボロアパート・やけに綺麗なアパートの内部、布団と枕、なのにトイレ掃除で汚れてるはずのツナギはいつもピカピカで一週間洗濯せずに部屋に吊り下げ

・四畳半の畳の敷き方が真ん中に半畳ではなく隅に半畳

・スナックのママが石川さゆりで歌が滅茶ウマ

まあ他にも気づかなかったところは数ありそうだけど、

外国人向けに、「東京のエモい風景」をアピールするための絵作りをした結果なんだろう。賛否両論はあると思うが、個人的には悪くない選択だと思う。

ちなみに16~17個ある、デザイナートイレ、2021年ごろにできたものだが隈研吾や、安藤忠雄、佐藤可士和など、一般の人でも名前くらいは聞いたことある有名デザイナーが関わってるとあって、当時かなり話題になった。トイレを見るためにわざわざ寄り道したくらい。いったのは中から鍵をかけるまでは透明な壁が鍵を書けると曇りガラスになるやつ。代々木公園から近い。

主人公の変わらない日常=パーフェクトデイズと彼に関わってくる不確定要素の人物の対比が物語の基本的な構造(というかほぼ全て)になっていて、彼の決まった日常を前半で何週かさせた後に、それをズラす要素(人)を入れることで観客の心を揺さぶりにかかっている。

普通の映画なら、複線ー回収で読者のカタストロフィを満足させる構造にしがちなところを、全てをイベントを単発で、投げっぱなし、回収、連続性なしにすることで、「変わらない」日常を表現している。

とはいえ、主人公が変わらないことを完璧に望んでいるのかと思いきや、そうではない描写が、後半にいくつかでてきたり、主人公の前半生が実は上流階級の全然違う生活だったことを仄めかす演出があったり、で見ている方はどっちなの?と迷わされるところもある。そういった説明や主義主張が全て「見ている人の解釈にお任せします」という投げっぱなし演出になっている。

特にラストの長尺部分は解釈に迷うところで、満足して泣いているのか、逆なのか、どうとでも取れる演出で少しずるいなあとは思う。

ただ、演出、小道具、絵作り、いろんなものが賛否両論とれそうになっていて、他の人と「あれどう思う?」と聞いてみたくなる作り。

その1点だけで「いい映画」と言い切れると思う。

デザイナートイレと役所広司を揃えた時点でのプロデュースの勝利、と言える一品だと思う。

東京の片隅が舞台のお伽噺

毎日の車通勤も、銭湯まで自転車でのんびり向かうのも、ヴェンダースの手にかかるととたんにロードムービになる不思議。

主人公は、詳細は明らかにはされないけれどきっと苦悶の時を経たであろう、どこか影を引きずるトイレ清掃員、という、設定としては少し痛ましさすら感じるほど現実味あるものなのだけど、不思議とお伽噺のような浮遊感をも纏っているように見えます。平山さんの部屋が、夜の東京の路地裏に、紫色にぼんやりと浮かぶ情景。平山さんとニコが自転車で橋を渡る時の会話。公園の木々から落ちる木洩れ陽。光、影、音。

ベルリン・天使の詩の天使のごとく、ヴェンダースの映画には登場人物たちの日常を見つめるあたたかい眼差しのようなものがあり、わたしはこれがヴェンダースを好きな理由でありますが、この作品も例外ではないようです。

異常なまでに寡黙な平山さんの、朝、ドアを開けて空を仰ぐ時の微かな笑み、ニコの突然の登場に戸惑いながら見せる嬉しそうなほほえみ、そしてラスト、止まらぬ涙。

日本の俳優はただのタレントばっかでレベルが低い、と毛嫌いしてましたが、この作品のお陰で思い込みが吹き飛ばされました。

さすが何十年も日本に関心を持ち続けているヴェンダース、ここまで親和性があるとは思いませんでした。ヴェンダースの久々の長編ドラマが日本で撮られるとは、そしてここまでふかく印象に残る一作となったのは、嬉しいことです。

フライヤーなどにキャッチコピーありますが、「こんなふうに生きていけたら」?

選択肢がある中で、ボロアパートに暮らすトイレ清掃員の生活に、誰が好き好んで「こんなふうに生きていけたら」と?裕福な家の出(と、ほのめかされる)の平山さんが一体何にぶち当たり苦悩しこの生活を選びとったか。選ばなければいけなかったのか。観客は知る由もないけれど、流行りのミニマリズム的な感覚で、表層部分のみをすくい取っただけのコピーの浅はかさに驚いた。

全227件中、41~60件目を表示