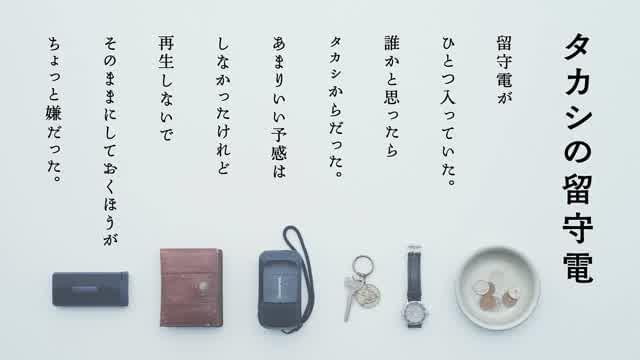

PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価

全1018件中、101~120件目を表示

自分の生活を直視させられているようだった

映画の始まりは自分の生活水準を直視させられているようで辛くて切ないというか、逃げたい気持ちになった。だけど主人公は仕事も生活も丁寧に生きていて、古本と古いカセットテープの音楽と休憩時間に木の写真を撮る事に心を癒されていて、それがルーティーンで、そういう世界に住んでいる。朝は誰かが箒で履く音で目が覚めて仕事へ行き、夜は本を読んで寝ての、繰り返しの生活。無口な主人公が時折見せる微笑みが嬉しかった。平穏な繰り返しの日々、それがパーフェクトデイズなのだと思った。

贅沢な暮らし

トイレ掃除で生計を立てる平山(役所広司)の毎日の暮らしを、ただただ追う映画なのだけれど、この映画を見終わったあとすごく満ち足りた自分がいた。役所広司さんの表情の演技がとてもよく、平山の生活がとても「贅沢」で「豊か」に見えた。

お金はない。けれど、暇はある。

けれど、平山は退屈していない。

古書店で本を買っては、毎夜少しずつ読んで、朝には植物に水をあげる。昼食は神社の一画でとり、光や影、木々を浴びてはたまに写真を撮る。目的はない。誰に自慢するわけでもない。平山は、それを“快”としてただただ享受する。

そんなルーティンのような毎日も、同じようで同じでなくて、姪が現れては嬉しくなったり、恋情で寂しくなったり、勝手に仕事を辞められて怒ったり、人にちょっとだけ優しくしたりする。でも、それは確かに平山自身の感情で情動で、いちいち感情に機微があることは、実はとても豊かなことなのだと思った。

日々新しいものが生まれ、競争し、いつも焦燥に駆られるような毎日。SNSや広告に煽られて、ないはずの欠落を刺激され、消費や承認で埋める日々。だけれども、「今すでに満ちている」と知っていれば、光や影、木々、感情の機微でさえも、享受するばかりで、それは「贅沢」になる。

だから、こう考えるとよいのかもしれない。

「もうすでに、誰の日々も完全である(PERFECT DAYS)」、と。

終始退屈な映画だったと感じる方もいると思うが、是非観て欲しい。 仕...

終始退屈な映画だったと感じる方もいると思うが、是非観て欲しい。

仕事はトイレ清掃員、勘木を好み、木漏れ日をフィルムのカメラに収め、銭湯に通い、馴染みの飲み屋に寄り、文庫本を読んで寝落ちする。決して贅沢な暮らしでは無いけど、最小限の日常で趣味やささやかな楽しみを出来るほどの稼ぎで幸せを感じることが出来る。生きていくことが出来る。

これは普通の事だけどこの生活で満足したり、納得し、幸せを感じることができる人は中々いないと思う。実際私はこういう暮らしに憧れを抱きながらも、結局は贅沢な暮らしをしたいと思ってしまう。

だからこそ私はこの映画がすき。頑張らなくていい、こういう暮らしでいい、これも幸せなんだと教えてくれるから。

何処にでもある哲学

単調な繰り返しの毎日、木の葉、木洩れ日、朝のホウキの音、影など至る所に深い意味と楽しみがある。主人公はどうやら良いところの子で父親に反発してこういう生活をしているらしい。テレビもなく植木と本と写真が楽しみのようだ。東京の公衆便所は様々で面白ろい。多分彼はこの生活に満足し、夢を見ている。日本なのに日本でないような所がある。ハグするところ。日本人はやらない。ハグしたい時があるけれど。でもなんだか見た後に何かが浮かんで残っている。

パーフェクトな日常の中に流れるもの

いまいち評価がわからない作品。東京都心でトイレ清掃員として暮らす60代男性の日常が淡々と映像で映し出される。潔癖で、質素で、単調な日々。それが彼のパーフェクトな毎日なのだ。チャランポランな仕事の同僚に困らされたり、姪っ子が突然やってきたり、行きつけの飲み屋の女将さんの元夫が現れたりと出来事は起きるがドラマは無く、日常に戻っていく。そんな彼の心、感情が揺れたのが妹から入所した父(認知症?)の様子を聞いた時と飲み屋の女将さんの元夫の命が短いという話を聞いた時。淡々と過ごす日常の中でも確実に訪れる老いや死という問題が、時間と共に流れているということを実感させる。

こうした淡々とした映像の中に、その背景にあるであろうドラマを様々に想像し考えを巡らせることが、この作品の面白いところなのかもしれない。

本当に何もない言葉さえ発しない序盤部分が一番心地よかった。

何もないを演技した役所広司は凄いなと思った。

ただ、自分がこの映画を観たタイミングとか波長がたまたま合っていただけで、退屈だったって人の感想にも納得出来る。

残念だった点は、平山が実在していてその生活をのぞき見しているような気分でいたのに、突然人の意思が見えてしまうような瞬間がいくつか見受けられた部分。

ラストの影踏みや平山が歌い出すところ、突然の若い娘からの好意等、それらの部分のわざとらしさに制作者の意図が見え透いて、さっきまで生きていた平山が急にお芝居をさせられている役所広司になってしまった。

歌う部分の不自然さについては監督が外国人である為しょうがないのかもしれないが、若い同僚の彼女に好意を持たれるという、おっさんの気持ち悪い願望が透けてしまったのはいただけなかった。

うーん分からない

❇️『些細な事が幸福感になるバイブル!』

圧巻のエンディングシーン

偽善まみれの駄作

過大評価されている作品。東京・渋谷の公衆トイレを清掃する男・平山(役所広司)の静かで淡々とした日常を描いた本作は、観念的で装飾的な「禅」的美学を表面に貼り付けただけの作品に過ぎず、日本の現実を真正面から見据えたものとは到底言えない。むしろ、外国人監督による「エキゾチック・ジャパン」的な視線が強く、実態を無視した日本の理想化されたイメージを押し付ける結果になっている。

まず、本作の最大の問題点は、その退屈さにある。平山の日々は同じ作業の繰り返しであり、映画はそれを執拗に映し出す。公衆トイレを清掃し、同じ道を歩き、コンビニで食事を買い、同じカセットテープを聴き、文庫本を読み就寝する。もちろん、繰り返しの中に微細な変化を見出すことが映画の意図なのかもしれないが、そうした「味わい」は、観客に何ら新たな発見をもたらさない。ただ単に「同じシーンをまた見せられている」という感覚が続き、特に映画後半では、そのマンネリズムが露骨に浮き彫りになる。退屈を美学に昇華できていない点で、これは大きな失敗と言わざるを得ない。

さらに、主人公・平山のキャラクターの掘り下げが極端に浅い点も問題だ。彼の過去には何らかの事情があることが示唆されるが、それは一切語られず、観客は「考察」を強いられる。しかし、その背景が示されないまま、彼の「現在」の姿だけを描いても、観客が感情移入するのは難しい。彼がカセットテープで音楽を聴く、植物を愛でる、モノクロ写真を撮るといった「趣味」の描写が積み重ねられるだけで、彼の内面にはほとんど迫れていない。これでは、ただの「無口で趣のある老人」という記号的なキャラクターになってしまう。

また、日本社会の現実との乖離も目立つ。平山が働く公衆トイレは、あまりにも美しく、実際の清掃員が直面するような過酷な労働環境や社会的な視線は一切描かれない。日本の労働者階級の厳しい現実をすべて覆い隠し、「静謐な生活を送る老人の美しい日常」という虚構を作り上げている。ヴィム・ヴェンダースはこれを「詩的な視点」と言うかもしれないが、それは単なる美化であり、都合のいい省略にすぎない。

加えて、映画の演出はあまりにも説明的で、観客を見下しているようにさえ感じる。例えば、カセットテープから流れる音楽は、「平山の気持ち」を代弁するかのように選曲され、映画のラストでは『House of the Rising Sun』が流れるが、その選択はあまりにもあざとい。観客に「彼の人生に何かあったのだろう」と考えさせようとする意図は見えるが、あまりにも表面的で、映画としての深みを生んでいない。

『PERFECT DAYS』は、映像的な美しさこそあるものの、その美しさは単なる「海外から見た日本の理想像」に過ぎず、映画としての力強さには欠ける。結局のところ、この作品は「静かな映画」という枠に自らを押し込め、退屈さと表層的な美学をもって「芸術性」として売り出しただけの作品なのではないか。

蛇足だが配役も酷い。名だたるバイプレーヤーが数多く出演したが(田中泯、モロ師岡、片桐はいり、あがた森魚、研ナオコetc)顔さえはっきり写さず、「俺ヴィム・ヴェンダース名匠だからね、出してあげるけど端役だよ」笑、みたいな驕りを感じた。

坦々とした日常に引き込まれるのはなぜだろう。

評価しないのは見る目が無いんだぞ的なワザとらしさが強すぎます

この作品をいい作品だったと言う事は誰にでもできると思います。日々の労働と小さな楽しみ。起伏の無い人生に時々少しだけ起きる波風。でも、日日是好日という感じで、次の日が始まる。お金が欲しい、幸福の追求せねば、何かを成し遂げなければ…という人生に疲れている人にはなかなか効く映画…に見えます。

ただ、これって「効く映画」なんですよね。実は映画の内容と意図が逆転してしまっている気がします。映画にするためにわざと作り出した淡々とした生活と、イベント。文学かと言われれば、文学的意味性をノスタルジー的感情を含めて強要していて文学ではなくなっている気がします。それがトイレ掃除という職業を対等に見ているようで見下しているクリエータサイドのエゴを感じます。

そして、ラストに泣きのシーンがあるので、今までこの男は人生を静かに楽しんでいたかもと言う、あるいは人生は生きていることに意味がある的なひょっとしたら感じたかもしれない味わいが、生き疲れた人間の希望が破壊されたように見えます。

全体的に内発的に沸き上がった表現したいという欲求よりも、それっぽいものを作った感を強く感じました。要するにきわめてワザとらしい映画だという事です。「評価しないのは見る目がないんだぞ、お前らわかってるな」的な映画の位置づけと相まって、ちょっと気分的に乗っかれないエセ文学臭がする作品でした。

なお、この映画なら役所広司じゃないと思います。他の俳優含めて全員あえて素人を使えばよかったのに。そこも減点要素です。

“完璧な日々“と幸せコレクションの1/fゆらぎ

古アパートに住み、毎朝同じ時間に起き、同様の支度を行い、同僚と清掃の仕事をして、銭湯で汗を流し、飲み屋で一杯飲んで、小説の続きを読み、眠くなったら就寝する。ルーティンで埋められた質素な生活、まるでお坊さんみたいと思いました。カセット音楽や文庫本の娯楽はあるし酒も肉も喰う、修行僧でもないお坊さんも今どきこんな感じ、と考えるとトイレ清掃を浄化と考えると公衆便所は檀家、毎日檀家を廻って念仏を唱えて浄化して、眠りにつくと浄土と俗世の間を微睡(まどろ)んでいる、と考えると平山氏の生活はちょっと仏教的で可笑しく見えて来ます。

修行僧の煩悩を排除した質素な生活を最小限とするとそこを何を足していけば自分のとって“完璧な生活“になるのでしょうか。音楽は欲しい今ならスポティファイ、観るなら小説と映画とネットフリックス、ビールと焼き鳥とカレーと寿司とラーメンは食べたい、そして自由なオートバイの旅。逆に足したくないものは理不尽な事を言う雇用主、イヤミを言う課長、騒がしい住処、変な匂いのする街。これくらいがちょうど良いな、と思うと平山氏よりもう少し収入が必要そうです。もっと欲望を剥き出せば海外旅行高級外車都内タワマンザギンでシースーなどなど、挙げればキリがありませんが宝くじでも当たらないと無理無理、結局のところ収入とのバランスで望む望まざるに関わらず取捨選択した結果で生活が築き上られているはず、時にはしんどい生活を送っていることもありますよね。

研究によると刺激が起きる頻度fと刺激の大きさPの関係がP=1/fの反比例、小さな刺激は頻繁に、中くらいの刺激はそこそこに、大きな刺激をたまにという感じでそれぞれ1/fの適切な頻度で起こると快適に感じるそうです(1/fゆらぎ)。例えば音楽とか関連があるようですね。平山氏の場合、綺麗な木漏れ日の写真を撮ったり小さな盆栽を育てているなどなど日々起こる“小さな幸せ“から、トイレで見つけた5目並べで対決したり音楽カセットが結構高値だったり同僚が狙っている女性にキスされたなどなど頻繁には起こらないイレギュラーな幸せ、それら大小合成された幸せの“ゆらぎ“が何でもない生活を充実させているように見えます。とはいえ逆に不快な刺激もある訳で、同僚がいいかげんな奴カセットテープを無くした(盗まれた)同僚にいきなりバックれられて仕事が夜までかかったなどなど本人としては不可抗力のコトもあり、人生は思うようにいかないところもまた刺激的です。

1/fゆらぎを作り出すように大小様々な幸せを程よい頻度で摂取できれば毎日を充実させて行ける、駅前の花屋の花が綺麗だったとか今年の桜の花が綺麗だったとか今日の夕焼けが綺麗だったとか美味しいラーメン屋を見つけたとかボーナスでブランド物を買ったとか最新のオートバイを買ったとか人それぞれ色々な幸せがあると思うのですが、それら大小の幸せを日々発見して自分だけのコレクションにしておくと容易に生活を充実させて行けるんじゃないかと思います。特に「食べること」については幸せの頻度と大きさを自分で御しやすい、と考えると美味しい店は正に“幸せのコレクション“、グルメ番組も流行る訳です。それらに加えて家族の幸せです。昔4人の子供がいる同僚に「子供の数だけ幸せが倍になる」と聴きました。家族もまた大きな幸せのコレクションに出来たなら理想的で最高です。日々折々適宜1/fゆらぎで幸せコレクションを摂取していければ、お金がなくても、やる気が起きなくても、運がついていなくても、何でもない日々を“完璧な日々“に近づけて行けるのかも知れません。

家出した姪が平山氏を頼って尋ねて来て、おそらく独身の平山氏は久しぶりの家族との再会ウキウキしているようで、姪の居心地が悪くならないよう細心の注意を払っているように見えました。滅多に起こらない大きな幸せの到来です。後日高級車レクサスに乗った妹が迎えに来た時の会話からどうやら実家が実業一家のお金持ちで平山氏は上流社会からドロップアウトしたような感じ。と言うことは平山氏はヘブンから堕ちてきた堕天使ルシファーに見えて来て、ベルゼブブ(姪)もヘブンから堕ちてきたんだけどガブリエル(妹)が迎えに来てルシファー(平山)に“大天使ミカエル(父)と仲直りしたら“と助言しているように思えて来ました。あゝこの映画は「カメイド 天使の詩」だったのか!お坊さんの話じゃなかった!

とりあえず幸せコレクションの一つ目は朝起きたら窓を開けて「太陽さーん今日もありがとう!、うわぁー今日もお花が綺麗!、あっ小鳥さーんオハヨウ!」と言うところから始めてみますかね。なんだかハイジとかキャンディで見たようなセリフ、思えば2作品とも“幸せコレクター“のお話でしたか。

麻生祐未

おっさんモーニングルーティーン映画NO1

選曲が泣ける

主人公の平山が持つカセット・テープで、運転中に曲が流れるというシチュエーションが何とも嬉しい(懐かしい)。東京の街がだんだん明けてくる雰囲気といい、これだけで映画が十分に成り立っているような気がする。

選曲がまた秀逸。

・朝日のあたる家(アニマルズ)

・Pale Blue Eyes(ヴェルヴェット・アンダーグラウンド)

・ドック・オブ・ベイ(オーティス・レディング)

・レドンド・ビーチ(パティ・スミス)

・めざめぬ街(ローリング・ストーンズ)

・青い魚(金延幸子)

・パーフェクト・デイ(ルー・リード)

・サニー・アフタヌーン(キンクス)

・朝日のあたる家(浅川マキバージョン/ここだけ、石川さゆりが唄う)

・ブラウン・アイド・ガール(ヴァン・モリソン)

・フィーリング・グッド(ニーナ・シモン)

ヴェンダース監督の音楽趣味がよくわかるし、ほとんど知っている曲だから嬉しかった。それに、パーフェクト・デイとフィーリング・グッドは重要なテーマ曲。

しかし、最初「青い魚」は記憶のある声だけど、誰だかすぐにわからなかった。エンドロールで見て「金延幸子」とは!なんで知ってるの。欧米では有名なのかしら?多分、50年ぶりに聞きました。

主人公とともに、自分の時間が自由に漂っていくようで、気持ちよかったです。

ヴィム・ヴェンダース監督作品だったとは!

映画を見る時は、ほぼ何も情報を入れないようにして

(入っちまっても脳みそから追い出して忘れた状態で見るようにして)

そうやって見るものですから、見たあとクレジットで気づき

若い頃「パリ・テキサス」を見たことがあり、意味がわからず、何だこれは?と

名作と言われているのにわからなかった自分に自己嫌悪が襲ってきたりして

それで、ヴィム・ヴェンダース作品は自分にとって「鬼門」だったのだけど

知らず知らず見て、結果、自分も年を取ったせいか

猛烈に心に響いた。音楽も風景も、俳優さんが他の演技も何もかも素晴らしかった。

(特にラストシーンの選曲と演技には目頭が熱くなりました)

自分にも毎日の暮らしのルーティンがあり

二人で暮らしていた母が入院してから半年。一人暮らしをしていて

いよいよ先日母が亡くなってしまったので、一人暮らしが本格的になった今

この作品の主人公の平山ほどではないけれど

自分にも、どこかしらアナログなところもあって

毎日が同じようで同じではない、みんな一人ひとりに世界があり

それはとても愛しく、また、尊い毎日なのだと、改めて感じて心に沁みた。

決して派手さはない、というよりむしろ地味な映画ということになるのだろうけど

これこそが「PERFECT DAYS」だと思った。

ボクにはボクの、みんなにはみんなの「PERFECT DAYS」が繰り返される。

毎日を丁寧に生き暮らす。本当に素晴らしい作品でした。

今なら「パリ・テキサス」もわかるかもしれない。そんな風に感じた。

全1018件中、101~120件目を表示