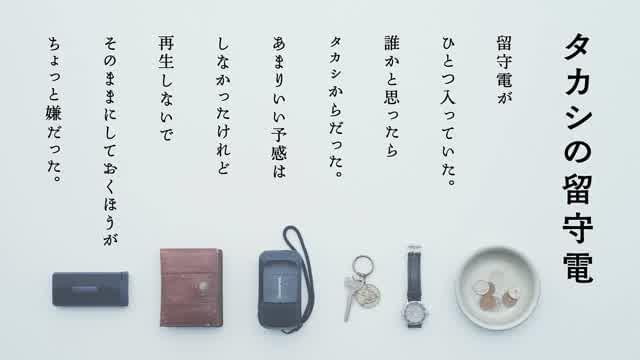

PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価

全1016件中、881~900件目を表示

石川さゆりママのスナックに行きたい

役所広司がカンヌ国際映画祭の男優賞を受賞した記念すべき作品が、満を持して日本公開となりましたので、早速観に行きました。冒頭役所広司扮する主人公・平山が住むアパートが出て来ますが、木造2階建ての古びたアパートで、ここに一人で暮らす主人公。直ぐに頭に浮かんだのが、同じ役所広司主演で2021年に公開された「すばらしき世界」。あちらは刑務所を出所したばかりの元ヤクザを役所広司が演じたお話でしたが、あの作品でも主人公の住処は確か木造2階建ての古びたアパートだったと記憶しています。「すばらしき世界」の方にはカーテンがあって物語にも深く関わっていましたが、本作のカーテンは端っこに括られた状態で夜も締めずにいたのが違いと言えば違いでしたが、中年男性が木造2階建ての古びたアパートに一人で住んでいるというシチュエーションが共通していて、何となく本作の主人公・平山も、その筋の人なのかしらと連想。だとすると結構賑やかというか動的な作品なのかと思いきや、全く逆に極めて静的で、大事件どころか小事件の一つも起こらないような非常に穏やかなお話でした。まあ予告編とか前評判からすれば予想通りなんですが、平山の部屋の様子から、あらぬ想像を働かせてしまったところでした。

さて内容ですが、平山は極めて寡黙な男で、最初は喋ることが出来ない人なのかと思ったくらい。そんな平山の感情を、表情だけで観客に伝えた役所広司の演技は流石というところ。下町(多分亀戸)に住む平山が、渋谷区にあるデザイナーズトイレの清掃をする日常を淡々と描くストーリーでしたが、登場人物の多くは、男女に関わらず寡黙な彼に惹かれる人が多く、話が進む毎に観ているこちらも平山の人間性に魅せられていくという不思議な創りになっていました。その要因は、平山という人物が、何があっても泰然自若とし、心穏やかに暮らしている姿に、周りの人間が心洗われる思いをすると同時に、一種の憧れを感じたからではないかと感じたところです。唯一彼が感情的になったのも、仕事の相棒であるタカシ(柄本時生)が突然退職してしまい、タカシのシフト分をカバーしないといけなくなった時だけでした。これは、体力的な問題もさることながら、変わらぬ日常が壊されたことに対する怒りだったように思えました。

そんな平山ですが、一体どんな人物なのか、読んでいる本や聞いている音楽から、結構インテリっぽい感じであることは察しが付きましたが、後半姪っ子(中野有紗)やその母親(麻生祐未)である妹が登場し、何となく概観が分かるに至り、尚のこと彼の存在やその日常が愛おしいものに思えてきたところでエンディング。いや~、年末に良い作品に会えて非常に幸せでした。

そう言えば、劇中平山が通う小料理屋というかスナックが登場します。ママは石川さゆり。お客が弾くギターの伴奏で石川さゆりが熱唱するシーンがありましたが、こんな店があったら毎日通うよなって思いました(笑)石川さゆり以外にも、細かいところまで豪華なキャスティングをしており、気付かなかったところでは研ナオコまで出演しており、エンドロールで彼女の名前があったのにビックリしました。

平山が今話題のダイハツ・ハイゼット カーゴのカセット(!)で聞く音楽の選曲も絶妙だったし、キャスティングも微に入り細を穿ったところまで気を配っており、ホント非の打ち所がない作品でした。

そんな訳で、評価は★5とします。

退屈な映画なのでお薦めはしませんが

せっかくの冬休みですから、家族や友人たちと映画を楽しみたいならば、『SPY×FAMILY』や『翔んで埼玉』とかのほうが良いかもしれません(私は観てないのでよく知りませんが)

逆に今作『PERFECT DAYS』は、独りで静かに、自分の人生に照らして観ると味わい深くなりますので、やはり若い世代には向かない気がします

ネタバレになるのであまり詳しくは書きませんが、「今度は今度、今は今」「影が重なってるのに何も変わらないなんてないでしょう」などの台詞が、最後の朝焼けに照らされる主人公の涙目(涙は見せない)につながります

プロフェッショナルな製作スタッフ・俳優さんたちの、本物の映画を堪能したいという方は、ぜひどうぞ

すばらしき世界

彼は誰の目にも止まらない、さながら透明人間

住む世界が違うのだ、世の中にはそんな世界が多くあると彼は言う

誰がどう決めるのか?

何が違うと世界が変わるのか?

そこには何の意味があるのか?

分からない事だらけだ

違う世界との繋がりは何も無いわけではない、薄らとその影は重なっている

そしてきっと重なる影は濃くなるはずなのだ

どちらかが欠けても成り立たない世界

民さんが優しく踊る、彼の世界も繋がっている

交わることはなくても繋がっている

作品を見て思い出した詩があります

ご存知の方も多いことかと思います

改めて今一度読んでみるとやはり心にズシリときます

もう、何十年も前の詩ですが色褪せず今も変わらぬメッセージが届きます

きっとその頃と今と何も変わらぬ世界がここにあるのでしょうね

この映画や詩を作らなければならない世界

そんな世界も今の一部なのですから

『便所掃除』 濱口國雄

扉をあけます

頭のしんまでくさくなります

………………

まったりと違う生き方を観る映画

人生宝探し!

主人公の平山は、過去には全く違う仕事をしていたであろう人物ですが、彼の過去〜現在への流れについて一切触れていない。

そこに作者のメッセージは無いのですね。部屋の片付けに例えるならば断捨離の様な映画に思えた。今にだけスポットを当てているから鑑賞している側が想像力を使うなぁ。嫌いではありません。

過去に色んな事があったからこそ、平山は多くを語らない人物になったのでしょうか。

彼は、ただのルーティンの繰り返しの様にみえる日々の中で、周囲の小さな変化に気付いて上手に楽しみ、そして喜び、密かな恋をしてる。

沢山の人の中には、注目を浴びる人もいればそうで無い人も勿論いて、でもどんな人にも気付く事さえ出来て、楽しむ工夫も出来るなら、身の回りには小さく芽吹いた自分なりのstoryが溢れてる。

「お金が無いと恋も出来ないのか」と言い仕事を突然辞めて行った若き同僚が、主人公の年齢に達する頃に置かれた場所で咲く事の出来る人に変わっているでしょうか?

身の回りには宝が埋もれてる。

探し当てられるかはその人次第。

宝に気付ければ人生は何倍にも楽しめる。

物事を正面から受け入れる主人公とそれを見事に演じる役所広司が印象に残る良き映画でした。

心地の良い説明不足

大きな出来事はなく、朝のシーンは、間違い探しくらいの再放送。

住んでるアパートは『すばらしき世界』ともあまり変わらない。

アヤちゃんの事、神社のOLさんの事、カセットテープの顛末など、答え合わせはない。

姪っ子が来たあたりで新展開かと思いきや、1人にしちゃいけない事や、過去に父親と何かあったはずだろうことも語られることはなく、全て観客の想像にお任せします。

ただ清掃員のおじさんの日常を観るだけなのに、あれもう終わり?というくらいに観てられるのは、小津安二郎監督に影響を受けたヴィム・ヴェンダースだからかな。

まだ薄暗い早朝の自販機や植物部屋の紫のライト、朝焼け夕焼けなどいろいろな光が美しい。

撮影班と照明班の連携で、なんて事ない日常の風景が、素晴らしい映像美に仕上がってる。

日常劇場

まるで歯医者の診療椅子に身を預けながら眺める環境動画のような、取り立てて何かが起こることもない日々の暮らし振りがスクリーンに描き出される。

でも人間って大体そんなもんだろ。燦燦と降り注ぐお日さまの下に立ち続けるのは疲れちゃうし、影に影を重ねて暗から黒へ沈んでしまうのは怖くてしようがない。

木洩れ日の下、目を細めて見上げるくらいが身の丈に合って丁度良い。そんなことを想わせてくれる作品でした。

樹を愛でる、ひとっぷろ浴びて仕事の疲れを癒す、流した汗は馴染みの店で「お帰り」と声を掛けられ、喉から流し込んで補給する。

このように好意的に受け入れられる要素は沢山有りました、その反面、夜瞼を閉じてから映し出される残像のような振り返りのシーン、登場人物たちがふとした瞬間浮かべるけげんな表情、そして流す涙の意味がもう一つ理解足らずでおいて行かれるような気分も多少なりともありました。

そうは言っても、ワタシには馴染みのある江東・浅草(それも銀座線浅草駅のカオスな地下街!)・渋谷などの風景に「そうそう、アソコだ!」と心躍ったり、田中泯さんの素敵な踊りに物凄い存在感を感じたり、胸に染みる作品でした。

観る人によって受け取る感情は千差万別、評価が分かれるかもしれませんね。

何が始まるでもなく、何が終わるわけでもないが

幸せは自分で決めて良い

10のうち10の生活

徹底してデジタルを排除した生活

単調な繰り返しに近い生活

煩わしい人間関係を避けた生活

でもそこには、アナログの温かさがあり、モノトーンな時の流れとは違い、何かたしかなつながりが実感できる暮らしぶりが見えました。

それはまさに理想的な生活に見えました。

ヒラヤマさんは、「分からないことばかり」で終えることになる人生で全く正反対な生活を送っていたかもしれないところ、何かを覚悟した上で単純で単調なように見える生活を選んだんだと想像します。

単純で単調に暮らすことは、特に今の時代には決して簡単なことではないはずですから。

「何も変わらないなんてありえない」ことも理解して、そんな生活を大事に楽しんでいるように見えました。

似たようなリズムでの生活が続くなかでも、当然、静かながらも喜怒哀楽があり、決して同じ表情で過ごしていくということはなく、その一つひとつの表情にみせられました。

木漏れ日を見上げる表情、無機質な高速道路を見上げる表情、そんな細やかな違いでヒラヤマさんを表現されていたのが印象的でした。

それにしても、東京にはいろんなかたちのトイレがありますね。

評価が分かれる…新しい手法

役所広司演じるトイレ清掃員の日々を淡々と映し出されます。彼は日々のルーティンをとても大切にします。平日には平日のルーティンが、休日には休日のルーティンがあります。

毎日同じことの繰り返しのように思われますが、毎日、違うことがあり、ルーティンに影響を与えます。晩酌に立ち寄る居酒屋が、いつもガラガラなのに、ある日満員だったり、仕事仲間が突然辞めて、残業したり…小さな変化や不都合はあるんです。それらも含めて、この映画は日常を淡々と映していきます。退屈だ!と感じた人もいたと思います。実際、僕の前の席にいた中年夫婦からは不満が漏れ聞こえてました。

この清掃員の過去は一切明らかになりません。

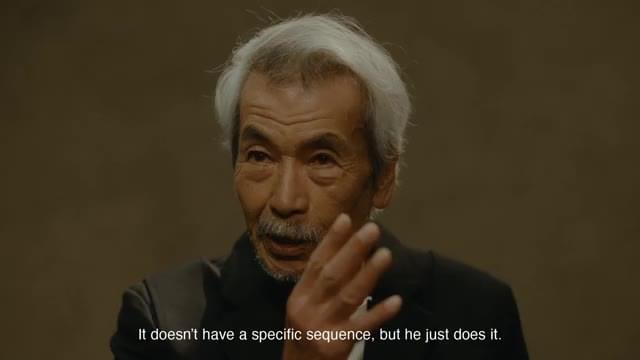

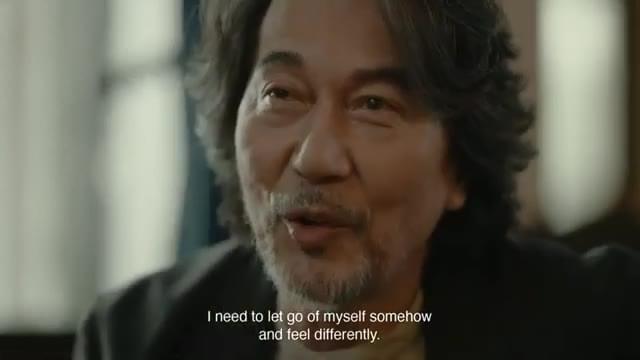

観客が想像しうる材料は、映像の中で散見できます。ただし、それぞれのシーンを解説するようなシーンも、セリフもありません。監督は敢えてこの手法を取ったとインタビューで答えていました。私たちの想像力に任せる。ある意味、観客の脳内もスクリーンとして使う手法は斬新であり、私たちの鑑賞に自由を与える手法とも言えます。

しかし、私たちは説明を好む民族でもあります。ここは賛否が分かれそうです。不親切と捉える人も少なからずいらっしゃると思われます。

妄想癖のある私は、楽しめました。(^^♪

ラストの車のシーンは、感動しました。清掃員は車で出勤途中、感極まってきます。涙目にになり目が充血していきます。決して涙はこぼさない。でも、泣いてるんです。この演技は役所広司しかできない名演です。監督のインタビューによると、このシーンにカメラマンが感動してしまい…撮影がちゃんとできているのか?とても心配だったそうです。

後半、三浦友和が出てきたのには驚きました。こちらも名演技でした。役所と絡んでも決して引けを取らない。そして、相変わらずかっこいいな。他にも有名な役者が結構な端役ででたりして、とても贅沢な映画でもあります。

主人公の清掃員は几帳面な性格である、という風に撮影されているのですが、細かいところで一つ気になったのは、この男がアパートを出るとき、ドアのカギがきちんと掛かっているかを確かめる仕草が一度も無かった点です。ドアの内側のドアノブ中央に突起があって、それを押してそのままドアを閉めるとカギが掛かる仕組みの古いタイプのドアだと思われるのですが…外に出た時、きちんとカギが掛かったか、ドアノブを回して確認すると思うのですが…。まぁ…気にならない人の方が多いか(-_-;)

好みは分かれると思いますが…ヨーロッパの映画が好きな人や小津安二郎の映画が好きな人にはお勧めです!

生活音と詩のような気持ち

トイレ清掃員の何気ない日常を描いた作品。 本年度ベスト級。

楽しみにしていた作品だったけど、自分にはあまり刺さらなかった感じ。

だけど清掃員の平山を演じた役所広司さんの演技には引き込まれた。

起床→木々の水やり→支度→缶コーヒー購入→トイレ清掃→飲み屋で一杯→銭湯→読書→就寝。

こんな繰り返しの中でも毎日違った出来事が訪れる感じ。

平山が就寝した後、モノクロの意味不明な映像は平山が見ている夢なのか?

その夢の意味がよく解らない(笑)

東京の美しい景色と洒落た洋楽が印象に残る。

驚いたのは公衆トイレが美しい(笑)

今の公衆トイレって凄いな!

ぶっちゃけ退屈な感じでお尻が痛くなる(笑)

睡魔も襲って来たけど何とか鑑賞。

あまり刺さる内容では無かったけど役所広司さんの演技には大満足。

平山が出掛ける時、家の鍵をしないのが気になりました( ´∀`)

ささやかな感動作

1人の男の日常を淡々と描いたなんとも退屈な映画?寝てしまうのを覚悟に観ていた私は退屈どころか、いつの間にかその世界に深く引き込まれてしまいました。私の地元の比較的地味な場所がロケ地だったからなのか?自分の年齢のせいなのか?何故か心に滲みる映画でした。

小津安二郎をリスペクトするベンダース監督らしく、往年の邦画を思わせる様式美に満ちた静の世界ではあるものの、微妙に変化する一日一日を短編小説の様に丹念に切り取った脚本と編集が素晴らしく飽きさせません。そして、ひたすら無口な男を演じる役所広司の抑制の効いた演技力が、ややもすると単調になりがちかな物語を強く支えています。

「ゴジラ−1.0」「鬼太郎誕生」等の大ヒットの裏で、この様なささやかな感動作に出会えた事の喜びに浸りながら映画館を後に、年末の寒空に自転車を漕ぎながら私はこの映画の主人公の様に幸せな涙を流すのでした。

淡々とした日常に射す木漏れ日の美しさ

学生時代に見た『パリ、テキサス』『ベルリン・天使の詩』。蓮見重彦が雑誌リュミエールに難しい批評を書いていたことを懐かしく思い出す。その監督の新作映画を2023年に観られるなんて思ってもいなかった。それだけでも感動ものだ。

トイレ清掃を行う平山の淡々とした日常。だけど、公園から持ち帰った木の苗木を部屋で育てたり、いまだにフィルムカメラを使ってモノクロ写真を撮って整理して保管していたり、曰くありげな過去があった事を匂わせる。

それでも、日常のルーティンは変わらない。そこに射す木々の木漏れ日、時々挿入されるモノクロ画像が美しくもあり、また、過去の記憶を映し出しているようでもある。

CASTは個性的。ホームレスの田中泯、相棒の柄本時生、小料理屋のママの石川さゆり、古本屋の店主の犬山イヌコ、そしてセリフが無いのに輝いていた研ナオコ、みんな愛おしいCASTとなっていて、この映画に豊かな彩りを添えてくれる。勿論、セリフが少ないながらも役所広司の演技は素晴らしい。

久しぶりに心に染み入る良い映画を見た感じだ。

ただ、ラストの三浦友和の登場の仕方がちょっと唐突。だって、探し回ったとしても、広い墨田区、あそこで出会えるはずないもの。淡々とした日常を描きながら、ラストで「作り物感」が出てしまったのが残念だった。三浦友和ならもっと味のある使い方が出来たんじゃないかと、無いものねだりみたいなことを感じてしまった。

あと「ニコは絶対実の娘だ」「ニコは知らないけど平山とケイコは結婚していたんだ」「だから抱擁して別れた後泣いたんだ」と思ったのだけど、公式HP見て、伯父と姪であることが分かった。深読みしすぎてしまった。でも、妹の「本当にトイレ掃除しているのね」とのセリフから、父親から「お前なんかトイレ掃除ぐらいがお似合いだ」みたいに言われたんじゃないだろうか、だから意地になって徹底的に掃除をするようになったけど、今ではそれさえもルーチンになっているって感じじゃないだろうか、とも勘ぐってしまった。これも深読みだろうか。

少ないセリフの一つ一つから想像の世界が広がっていく映画でもあった。

全1016件中、881~900件目を表示