PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価

全1018件中、21~40件目を表示

すごく好き もう一度劇場で見たい1本

穏やかに暮らしているけど奥底では深い悲しみや葛藤、後悔とか色々なものが大きな何かがあるような気がした。諦めなのか仕方がないことと自分に言い聞かせてるのか大人しく暮らしてる。その質素な暮らしがとてもいい。

誰かとの○✕、ああゆうのいいよね。

仕事が忙しくなっていつもの生活リズムが崩れたときに感情を露にしたのが以外だった。

穏やかな人柄だから仕事が大変になっても受け入れて丁寧にこなすかと思ったらキレた。怒るんだなーこの人。

昔 カッとなって失敗したことがあるのかな、だから今この暮らしなのかな、と思ったり。

妹、ただの妹じゃないよね?あの抱擁まるで恋人。

最後の涙と表情、心が締め付けられた。

なんともいえない表情

さすが

家出る時 きっと毎回空をみて笑顔になる私がいます

退屈を楽しみ、いや楽しみたいなぁ〜という貴方におすすめです。

若い人が観ると、「ここからきっと次の展開が来るなぁ、、」とか、「この彼女が次の展開のKeyかも?」などと妄想するかもしれんが、坦々と流れる物語は全部裏切ります。チョッピリ彼の過去がふぁっと現れますが、彼の一日、人生はいつもの通り坦々と流れます。でも暮らしって、人生ってそんなモノではないかと思います。刺激的な一日を欲した人、私もありまたが、平凡な人生にこそ本当の自分がある。そんな映画だと私は思いました。

すべて贅沢こそが人生の勝者、世の中は金が全てダというこの世の中ですが、それを生きた男、女、人間も人生の最後は役所さんが演じる彼が古本屋で買った100円本を寝る前に読みそして寝てみる夢、妄想にはかなわないです。競った人生でも最後は普通の人で、それで良いんです。

タイトルなし(ネタバレ)

メモ 感想 記録

この映画は自分には少し早かったかもしれない。でも確実に5年前の自分であったら感じる事の出来なかったであろう感情の機微を感じた様に思う。

大きく感情が揺れ動く事はないが、じっくりと、ゆっくりと身体に染みていく感覚。おそらく数年後にまた自然と観てしまう気がする。

主人公はどういう人生を歩んできたんだろうか。若かりし頃からあの様な優しい表情を見せていたんだろうか。昔から無口な人間だったのだろうか。もしそうでないとするなら、何が彼をそうさせたのだろう。都会の喧騒に嫌気が差したのか、豊かさの価値観が変化していったのか。妄想は尽きない。

だがしかし、現在の彼は何気ない日常の一瞬にささやかな幸せを噛み締めていた事は確かだ。道中で職場の仲間が仕事を飛んでその皺寄せが回ってきたり、行きつけの酒場で自分の定位置が埋まっていたり、想いを寄せてる人物の見たくない場面を見てしまったり、些細ではあるが誰しもが経験し得る日常の障害をどこか諦めも感じる表情を浮かべながらただ幸せそうな顔をしながら淡々と対処していた。

生きるとはそういう事なのかもしれない。と最近思う。自分にとっての豊かさを見つけなくてはならない。

自分も主人公と似た境遇にあるのかもしれない。あの姿は将来の自分かもしれない。裕福な家庭で育ち、そこで得た価値観の下、幸せの形を形成してきたが、そこに迷いが生じ、今は八方塞がりだ。自分の下した決断は正しかったのか、他に道はなかったのか。迷いながら生を感じている。

もしかしたら主人公も似た様な経験をしたのかもしれない。もし自分の人生の行き着く先がこの映画なのなら僕はそのまま進んでもいいのかな。とちょっと思えた。でもちょっとだけ。どれだけ後ろ指刺されようが自分はこれで良いんだと思える様になりたい。

主人公にはその強さが自分よりかはある。でも彼も迷っている様に思えた。人は悩む。今の段階で正解を導き出そうとしているのが間違いか。

ラストシーンの笑っているとも泣いているとも取れるあの表情は繰り返し見てしまった。自然と引き込まれた。あの時はまたいつも通りの1日を、されどnew day、new life が始まろうとする中で彼は何を思い、泣き笑ったのだろう。

But He knows how He feels, He’s feeling so good.

メモ

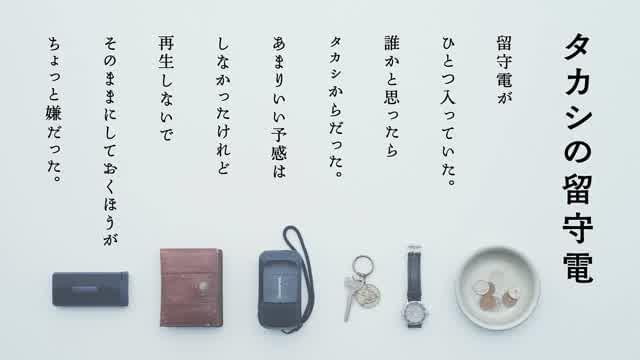

-あの空き地には何があったのか。あのシーンの真意とは。

-缶コーヒーを2本買ったのは何故か。

-柄本の彼女金髪の女性が泣いた理由

-柄本と幼馴染(自閉症?)は実際どういう関係?

-妹とは過去に何があったのか。あのハグの真意。(父親との遺恨?)涙のわけ。妹は大変裕福そうであった。役所も裕福な暮らしを過去にしていた?

日々の小さな心の機微

決して派手な事件は起こらないが、繰り返される毎日の中で起こる些細な出来事や、ふとした瞬間の風景、ルーティンを乱された時の負の感情などが丁寧に描かれている。主人公の純朴で美しい世界に触れられたことがうれしい。音楽がとてもよくて、Shazamでしらべてダウンロードしてしまった。わたしはApple Musicだけど、、

おじさん2人でタバコでむせかえるシーンなど、時折クスリとさせられるのも良かった。

人生だと思う

代わり映えのない毎日をどう生きていくか

何も変わらないなんて、そんな馬鹿な話ないですよ

同じことを繰り返す毎日の中に隠れている小さな変化に気づくことで、毎日を新しい日として生きていける

ロボットのように毎日を同じ日として生きている現代人に刺さるんじゃないかな

静かな映画

タイトルなし(ネタバレ)

悲しい過去を抱えている平山

それでも、朝を迎えて、それはみんな同じなのかなと思った

毎日同じルーティンで同じ日を過ごしているように見えるが、全く同じ日は全くない。

完璧な1日でありたいと思いながら、でも時々やるせない気持ちになりながら、生きてるのだと

最後はそういう涙なのかなと思った。

説明台詞が少なくて、冒頭とか10分くらい無言で、ここまで言葉数が少ない映画は初めてだったかも。解釈に難しい映画だな

評価が高いのは分かる、かもめ食堂みたく特に何かあるわけではなく、た...

ごめんなさい、よく解りませんでした。 パリ、テキサスの監督と知って...

陰翳礼讃。 海外向け“美しい国、日本“紹介ムービーに見える点もチラホラと…。

無口だが勤勉なトイレ清掃員、平山の日常を描き出すヒューマンドラマ。

監督/脚本は『パリ、テキサス』『ベルリン・天使の詩』の、巨匠ヴィム・ヴェンダース。

主人公、平山を演じるのは『バケモノの子』『竜とそばかすの姫』の、名優・役所広司。本作のエグゼクティブプロデューサーも務めている。

木漏れ日の中で踊るホームレスを演じるのは『永遠の0』や『るろうに剣心』シリーズの田中泯。

レコードショップの店員を演じるのは『昼顔』(出演)、『ちょっと思い出しただけ』(監督/脚本)の、映画監督・松居大悟。

👑受賞歴👑

第76回 カンヌ国際映画祭…男優賞(役所)!

第47回 日本アカデミー賞…最優秀監督賞!

第1回 Filmarks Awards2024…優秀賞(国内映画部門)!

〈総べてのものを詩化してしまう我等の祖先は、在宅中で何処よりも不潔であるべき場所を、却って、雅致のある場所に変え、花鳥風月と結び付けて、なつかしい連想の中へ包むようにした。これを西洋人が頭から不浄扱いにし、公衆の面で口にすることをさえ忌むのに比べれば、我等の方が遥かに賢明であり、真に風雅の骨髄を得ている〉

これは谷崎潤一郎の随筆「陰翳礼讃」(1933-1934)からの引用であるが、日本ではおトイレを神聖視する考えが古来より伝わっているようで、「古事記」にはイザナミの便からハニヤスビコノカミ&ハニヤスビメノカミが、尿からミツハノメノカミ&ワクムスヒノカミが生まれたとされる。

近年では植村花菜による楽曲「トイレの神様」(2010)が大ヒット。後にテレビドラマ化(2011)もされた。この歌詞はトイレには綺麗な女神様がいるんやで〜綺麗にするとべっぴんさんになれるんやで〜♪というもので、これは植村の祖母の出身地である鹿児島県沖永良部島に伝わる伝承が基になっているのだそう。

また、トイレを磨くと運気が上がるとも言われ、会社の経営者にはトイレ掃除を日課にしている人も多いのだとか。あのビートたけしも、修行時代からトイレ掃除は欠かさずに行っているのだそうです。

事程左様に、日本におけるおトイレとはただ用を足すだけの場所ではなく、一種のスピリチュアルな場として捉えられている。ウォシュレットや擬音装置、暖房便座など、日本のトイレに備わる過剰とも思える程の色々なおもてなし装置も、この「トイレ観」が影響しているものと思われる。

ピクサーアニメ『カーズ2』(2011)には東京に来たメーターがトイレの機能の多さに振り回されるというギャグシーンがあるが、海外からの観光客にとって「ジャパニーズ・パブリック・トイレット」はそれだけで一種の面白カルチャーになる得るのである。

そこに目をつけた…のかは定かではないが、ユニクロやジーユーを経営する株式会社ファーストリテイリングの取締役、柳井康司(ファストファッション界の帝王、柳井正の次男)は東京の公衆トイレを題材とした映画の製作に着手する。なぜユニクロがトイレ映画を?と思うが、これはFRが渋谷区内にオシャレな公衆トイレを設置するという立派なんだか税金の無駄遣いなんだかよくわからんプロジェクト「THE TOKYO TOILET」の出資者だからである。

本作の共同脚本家である高崎卓馬は電通の社員。とどのつまり、本作は「THE TOKYO TOILET」をPRするためのCMでしかない。ただ、この映画の恐ろしさはその監督として世界の巨匠、ヴィム・ヴェンダースを招集してしまったところにある。80年代にパナソニックがジョージ・ルーカスをCMに起用したり、伊藤ハムがスタローンに「イトウハームイズオイシッ!」と言わせたりしていたが、本作はそのノリの延長線上にある。ユニクロと電通は、未だバブル期の真っ只中にあるのだ。

公共事業の宣伝であるため、当然ながら公衆トイレの「負」の部分は描かれない。

出てくるトイレはみなピカピカで「それ掃除する必要ある?」とツッコミを入れたくなるし、某お笑い芸人AンジャッシュのW部さんがしていたようなオイタに出くわしてしまう、という様なスリリングな展開もない。『トレインスポッティング』(1996)の地獄トイレほど汚くする必要は無いが、ゲロやウンピどころか一滴のオシッコも溢れていないというのは現実感がなさ過ぎる。そんなばっちいものを映画でわざわざ見たいのかと言われればもちろん答えはNOだが、清掃員を題材に選んだからにはそこは避けて通れないと思う。一滴の血も流れない戦争映画なんてあるか?

トイレに限らず、本作で描かれるのはストレスフルな現実とは大きく乖離した「美しい国、日本」。

人は人情味に溢れており、木々は緑に萌え、勤勉な職人が黙々と仕事をこなす。都会のビル群と下町、そして神社仏閣が混ざり合ったオリエンタルな街並みはユニークで活気に満ちており、障害者にも移民にも親切な夢の国、それが我が国ニッポンである!……どうやらこれはSF映画だったみたいですね。

とはいえ、これは日本人による日本スゴイ描写であるというよりは、ヴィム・ヴェンダースが考える「ワタシが自慢されたい日本」像なのだろう。

『東京画』(1985)というドキュメンタリーを監督する程、小津安二郎を敬愛しているヴェンダースにとって、自分流の『東京物語』(1953)を監督出来るこのチャンスを無下にする筈もない。東京をリアリズムではなく小津映画のような美しいジャポニズムで描く。それこそが彼の目指した事なのであり、劇中の東京が現実社会から乖離しているのはある意味必然なのである。

この日本はヴェンダース・ユニバースの日本のため、彼が美しいと思わないものは極力排除されている。主人公、平山の世界を取り囲むのは静謐で知的なもののみである。

インターネットも満員電車もLUUPもバーニラバニラも全部無し。音楽はSpotifyから流れるうるさいJ-POPではなくカセットテープの洋楽。テレビはお笑い芸人の出るくだらないバラエティではなく野球と相撲。余暇の過ごし方は読書とフィルムカメラ。日課は苗木の水やり、ともの凄い徹底ぶり。多分この世界にはユニクロも存在していないことだろう。こんな日本なら最高やでほんま。

公衆トイレを筆頭に、下北沢のレコードショップや鎮守の杜、公衆浴場、地下の飲屋街、さらには和装姿の美人女将がやりくりする小料理屋まで、ツボを押さえたジャポニズム・スポットが満載なのもこの作品の特徴。これを観た外国人が「日本に行きたい!」と思えるような場所がバンバン出てくるところに、ヴェンダースの日本愛が表れているような気がする。…まぁ海外向けNIPPON紹介ムービーに見えないこともないが…。

描かれるのはトイレ清掃員・平山のごく何気ない1週間。途中で疎遠だった妹親子との邂逅というわかりやすいドラマが挟み込まれるものの、それを殊更に山場として盛り上げるような事はしない。説明を省き、物語に余白をたっぷりと持たせる事で豊かな時間を映画に作りだしている。上品で贅沢な作品である。

カメラが捉える街の風景がそのまま物語のメッセージを伝えている点も上手い。

交通量の少ない車線と渋滞する対向車線は「個」の時間の流れを、誰もが平等に見上げる東京のシンボルとしてのスカイツリーは「共感」を、そしていくつもの支流が合流しひとつの大きな本流を成し、ついには海へと流れ出る河川は「生の終わり」を表す。この3点をポイントにして三角測量する事で、平山の、ひいては我々ひとりひとりの人生のあり方が視覚的に表現されている。

また、古木と苗木の対比が平山とニコに、繰り返し登場する「影」のモチーフが三浦友和とのエピソードに繋がるなど、伏線の敷き方も実に上品。まぁ流石世界的な映画監督なだけあるというか、巷に溢れる「何気ない日常」系映画とは全然レベルが違うという事は述べておきたい。

「なんか辛気臭そう…」と敬遠していたが、いざ観てみるとぜんぜんそんな内容ではなく、意外と好みな作風であった。ただ、この内容で120分オーバーはやはり長い。体感としては3時間くらいあったぞ。割と序盤で興味の持続が切れてしまい、どこでルー・リードの「パーフェクト・デイ」(1972)が流れるのか、そればかりが気になってしまった。

あと、なんか平山のモーニングルーティンに殺し屋臭があると思ったのは自分だけだろうか?過剰なまでの規則正しさに『アメリカン・サイコ』(2000)とか『ザ・キラー』(2023)、あるいは「ジョジョ」の吉良吉影っぽさを感じたからかな?

ハイスミスの「すっぽん」(1970)に言及していたから、これはここから血みどろの殺戮ホラーが展開されるかもっ、と期待したけどもちろんそんな事はなかった。昼はトイレの清掃員、夜は人間の屑を片付けるスイーパー、みたいな映画が結局自分は好きなのだ。

女が寄ってくるのだけは違和感

公開当時、渋谷駅の一面看板にこの作品が貼られていて興味を持ち行きました。渋谷区のトイレとのコラボキャンペーンの様でした。

内容自体は役所さんの演技で面白いんですが、ほぼ無口、金無しのオッさんに女が群がってきているのがとてつもない違和感でした。

現実だと絶対有り得ません。

休憩中の女性A.B、サブカル子、スナックママ、姪っ子、5人くらいが好意を持っていますが、

現実の独身40.50代は孤独に直面しています。女性人口が3倍くらいになったらまぁ有り得るか?くらいに思えました。

現実だとあんな上手い歌が歌えるスナックママなんて存在しなく、トイレ掃除も大変、

主人公が弱者男性かと思えば、実際は御曹司で親と不仲だから今の生活を悠々自適に過ごしているというセーフティーネットがある気ままな贅沢な暮らし。

結局金持ちなのかよ!と

そこに共感も出来なく裏切られた気分。

ただ映画は圧倒的演技で面白いです。

DVDだと昔のテレビサイズ4.3にわざとしており最悪です。BDとかにする意味が無いです。

配信で見ましょう。

夢と現

完璧に、何も起きない日々だったか

タイトルみて、何かしらの“完璧”が描かれるのかと思ったら、完璧に何も起きなかったよ。

主人公の毎日は、トイレ掃除、缶コーヒー、銭湯、読書、就寝。これが延々と続く。事件も感情の爆発もない。でも、見ているうちに「このルーティン、ちょっと羨ましいかも」と思えてきます。

完璧なルーティンって心地いい。何も起きない安心感と、毎日同じことを繰り返すことで、自分の輪郭が保たれるような感覚。

映像は意外なほど美しく、東京の街が静かに優しく描かれています。木漏れ日や空の色が孤独をそっと包み込むように映り、役所広司の演技も、セリフ少なめながら深みがありました。

タイトルの「PERFECT DAYS」は、どういう意図だったのかつかみかねています。完璧な日々とは、こういう静かな繰り返しのことなのか。それとも、完璧に空っぽな日々を皮肉っているのか。

まぁ、つまり、ちょっと刺さったけど、ちょっと物足りない物語でした。

評価 ★★★☆☆☆(3.5)

清貧ではなく傷と疎外感の物語

まず「あ、ここ何か知ってる」な墨田の風景が味わい深くて嬉しくもあった。

「底辺生活(失礼 笑笑)でも日々に煌めきを見出して生きていければ素敵な日々さ」そういう映画だと思って観たのだったが全然違った。笑笑

まず印象的な選曲の効果。全部は分からなかったけど。アニマルズ、ヴェルベット・アンダーグラウンド、オーティス・レディング、パティ・スミスにルー・リード。ヴァン・モリソン、ニーナ・シモン、ストーンズにキンクス。

平山さんはちょっと知的に尖ったミュージシャンやブルージーなブリティッシュ・ロックなんかがお好み。彼がまだ向こうの世界(妹さんと同じ世界)にいた頃、すなわち社会人ではなく親の所属に庇護されていた頃、彼はインテリ系(ちょいとマニアック)が好む洋楽と、読書を愛する心優しい少年だったのだろうと推測される。

そして向こうの世界。ガラスが反射する大きなビル。大きな会社の経営者一族とかなんだろうな。権威主義的な父から当然のようにその経営の一翼を担うよう期待・強要され、優しさや繊細さを弱さと断罪されて育ったのだろう。

まぁ平山さん、高機能自閉症だよね。(作中にそんな名称は出てこないけど行動がそんな感じ)そして以前の世界では彼の特性を活かした居場所は与えられなかった。

初めモヤっとしたのよ。笑笑

「底辺生活」って勝手に思って観はじめたから。

え、都内(墨田区)で文化住宅式アパートとはいえ、この間取りでさらに軽自動車所有してる、って家賃駐車場だけで最低でも8万円以上はかかるよね。(まぁ職場からの何かがあるかもだけど。)浅草の福ちゃん(焼きそば屋)は飲み物とつまみと焼きそばで千円くらい、銭湯は500円くらい。んで缶コーヒーとコンビニ昼ご飯、それ毎日って結構エンゲル係数高くないか。

そして通いの小料理屋。まぁ2杯飲んで3千円くらいか。そう、貧乏の味方、自炊が一切描かれない(1回だけ仕方なくカップラーメン)ので、底辺的な生活感が全然ないのだ。いかん、現実経費がざっくり見えてしまうせいで余計な邪念が。笑笑

曰く、「もっと(経済的に)苦しい暮らししてる人大勢いる、これで“底辺”(清貧)描いてるつもりなら、ちょっと傲慢では」というモヤりが芽生えたのであった。

そして妹さんが運転手付きの高級車で乗り付けて来た時、それは誤解である事が判明した。

なるほど、異世界。平山さんを拒絶した、元いた世界と、彼が今生きる世界のお話なのだ、と。

タカシくん、ムカつきましたねぇ。もちろん役所さん素晴らしかったけど、柄本くんも天才。

でも彼、あんなんですがすごくフラットなんです。

タカシくんに懐いていた少年、彼ダウン症でしたが全然隔たりも偏りもなく平山さんに紹介していた。平山さんの事だって「仕事超できるけどちょっと変な人」としてありのまま受け入れてる。だから平山さんも、タカシくんはちょっとヒヤヒヤさせてこちらが被害被りそうなコなんだけど受け入れることができる。

そして単に、経済貧しくても心は豊かだゼ!って映画じゃないと気付く頃から、様々な痛みが押し寄せてくる。

あぁ、煌めきは内発なのに、痛みは全部外発で余計に哀しくて痛い。

主に、過去の傷も含めた拒絶される痛み。

タカシくんが退職した後の少年の痛み。(タカシくんはきっと気にもしていないだろう。)

自分の属性だと思っていた人の知らない面を知り疎外感を感じる痛み。

死を知る痛み。

日々、ちょっとした煌めきと痛みがない混ぜになって押し寄せる。

そんなない混ぜを感じられる機微を持つ日常こそが、人間として完璧な日々なんだろう、と。

あの何ともいえないラストの表情はそんなない混ぜの表情だ。

あぁ、平山さんTheWhoは聴かないのか。

TheWhoこそそんな自我と疎外感の在り方を拗らしたモノどもに訴える歌詞なんだゼ。笑笑

それにしても役所さんの表情素晴らしかったね。

平山さんは基本温厚で油断すると微笑む人だけど、その微笑みにも喜びやら悲喜混じりやら気まずさやら、様々なない混ぜが感じられるよう演じ分けられていた。

これは観る人の価値観や住んでいる世界によって、様々な感想が生まれる映画だろうなぁ。

日本には階級こそないけれど。収入、社会的地位、趣味的な事項に関する承認とか、その人それぞれの世界と異世界が存在する。

そしてそんな異世界に傷付いているかいないかで、平山さんの見え方は変わるだろう。

情景描写として惜しかったのは、職場のトイレが綺麗すぎた事だな。

そのせいで、物語やテーマに無関係な「何かいけすかない」感が助長されていた。笑

あ!もう1コ。

平山さんの頬にチュッ、は「ないわー!」と思った。欧米なら恋愛未満の好意の表現に有効な演出だけど、日本人の女の子は絶対やんないよね。笑笑

ヴェンダース監督に「それはないっす」って言ってあげる人はいなかったのだろうか。笑笑

あ、さらにもう1コ。

これはまぁ、どうでもいいっちゃいいけど、突然現出した姪っ子用の自転車。え?買った?どっから持ってきた???って思った。笑笑

ちなみに曲的には、ルー・リードの「Perfect Day」は「何をしても“君と過ごすと”パーフェクトな1日だ」という内容なので、映画から受ける主題的にはルイ・アームストロングの「What a Wonderful World」の方が近い。近いというかまんま。と思ったのでした。

ちなみに、姪っ子がニコちゃんで、作中にもヴェルベット・アンダーグラウンドの曲鳴ったし、ひょっとしてルー・リード好きすぎて、この曲(Perfect Day)が好きすぎて合う映像撮りたかっただけちゃうんか?とも思ったりした。笑笑

安定という不安定

平山の年齢が65歳位の設定だとすると、平山の妹が中高生の頃アメリカのかっこいい音楽を聴いたり文学を嗜む兄の姿は眩しく自慢だったのかも知れません。娘をニコと名付けたのも兄の好きなベルベットアンダーグラウンドの影響が無いとは考えにくいです。なので現在の平山の姿は彼女には受け入れがたく、彼女にとっての兄とはかつての兄なのでしょう。

平山は何かの決断をして現在の生活をしているのだと思います。普通あれだけのルーティンをこなし、何も変えずに日々を生きていると一年なんてあっという間に過ぎてしまいます。そしてふと我に帰り恐怖するなんて事もあるはずです。それが過去に後悔を持っていたり、やり残した事があると感じている人にとっては特に。

妹を抱きしめ車を送り出したあと平山は涙を流し泣きます。予想外(ルーティンの外)だったであろう泣いてしまうという行為が、日頃押し殺していた気持ちや本心みたいなものを意識下まで浮上させたかのも知れません。そして涙は加速します。

平山は間違いなく今の生活を愛していると思いますが、人は無意識に自分を偽ったり偽りの自分が本当の自分になったりもするのなのでよくわかりません。複雑で滑稽です。でもそんな個人の事情とは関係無しに、毎日朝は訪れ世界は美しいし、それを美しいと感じる気持ちはまあ本当なのでしょう。あのエンディングはすごく良かったです。

誰にでも、人生

あなたにとって、取るに足らない人にも、豊かな人生がある。

端々にいる人や場所に焦点を当てて、そのように思わせてくれる作品でした。

男の過去に何があったのかは、はっきりとは描かれません。

しかしカセットテープや、紙の本など、アナログな物を愛し、銭湯や浅草の地下街などの、時代に取り残されたような場所を好む男の嗜好から、早い段階で敷かれたレールから外れた教養の高い男性だと捉えることができます。

それは、チラリと登場する社会的地位の高そうな妹の発言からも窺うことができます。

しかしどんなレベルの生活を送っていようとも、結局のところ人間は根本的には孤独で、木漏れ日のように儚い人生を送るものではないでしょうか。

木漏れ日のように、時と場所が少し重なりあって、その時にちょっとだけ人生が交差する。

ちょっとだけ、人のことを愛しいなぁ、街の風景を見る目が変わるなぁと思わせてくれる映画でした。

全1018件中、21~40件目を表示