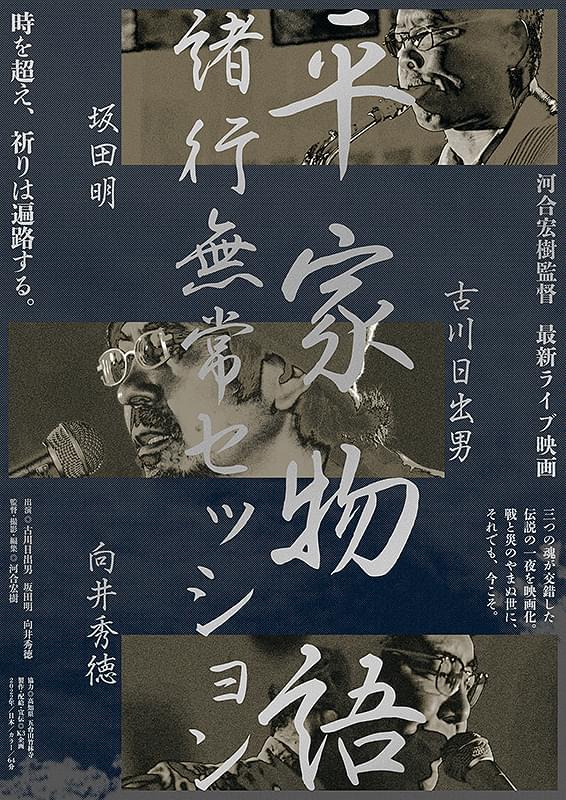

坂田明の「平家物語」はCDを持っていて、いつかライブで聴く機会はないかとずっと待ち望んでいた。さすがにこの映画の現場、高知までは行けなかったな。そもそもそんな情報さえもなかったけど。

古川日出男が手に持っていたのは、河出書房新社の日本文学全集のあの分厚いヤツだった。自分の現代語翻訳本なのだから当然だ。そこに付箋をいっぱい張り付け、読み上げていた。

向井秀徳は、あまり選んで聴いてこないミュージシャンだった。僕には煩かった。でも、他の二人とのセッションは、衝突するのでは?という予感を軽々といなし、見事に絡み合い融合していった。

スクリーンから目を離すことさえできずに、震えと苦笑いと涙が続いた。これがたったの64分だそうだ。それ以上の密度だった。直実や二位の尼の依り代となったかのような古川の朗読にビリビリしてた。諸行無常を叫び続けながらの向井のギターは祈りの様もあり懺悔の様でもあった。そして、坂田の朗読とサックスは、まるで無間地獄に堕ちた地蔵の叫びと閻魔のすすり泣きのように聴こえてきた。

映画のラスト、三人がステージを去り、現実世界の引き戻された観客のおばさんの「ほら、カラスが鳴きだした」の声が、とても印象的だった。

いつか、ライブでこの三人を聴きたくいてたまらない。どこかでやってくれるのならば、今ならどこへだって行く。国内限定であるけど、国内だったらどこへだって行くよ。

上映後トーク。(限定一週間の上映後は連日何かしらのイベントがあった)

古川日出男(作家)姜信子カンシンジャ(作家)、司会安藤崇史

お二人の作家らしい言葉のチョイスが刺激的だった。「物語は生き物」という指摘はまさにその通りだと思った。当時、平家物語だって、例えば義経記にしたって、目の前の群衆のリクエストに応えながらブラッシュアップを重ねていったであろうことは想像に難くない。それはどこ(地域とか、野外屋内とか)で、いつ(季節や、また、物事からどれだけ時間がたっているか)、誰の前(人数とか、民衆相手か支配者相手か)で、いくらでも形を変えるという意味だ。だから現代で言えば、例えば落語の演目も人によって筋やオチが違っているわけだ。

映画の中よりも何歳も齢を重ねた古川氏は当然見た目もそれなりになっていたが、パッションは衰え知らずだった。朗読をするときも本を書くときと同じエネルギーがいるって言葉は頷けた。そしてなによりも、「他者の物語を語っていい他者(自分)である覚悟」という言葉に、本気度が伝わってきた。

かつて、芸能者は河原者として差別された。それは施政者への反発エネルギーにもなったであろし、当然国家体制側に迎合するしろものであったはずはない(そのこと、世阿弥はどうなのか?ということはここでは差し置いておくけど)。そのことを念頭に置きながらトークを聴いていた時に、最後に「物語はまつろわぬもであれ」とおっしゃって、とても共感を得た。

ただ、当然登壇者の出自からその話題に及ぶことは想定内ではあったが、僕は平家物語の話を聞きに来たのであって、済州島の話とか韓国の話は無駄な時間としか思えなかったのは残念だった。

ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド セッション

セッション アリー/ スター誕生

アリー/ スター誕生 レ・ミゼラブル

レ・ミゼラブル SING/シング

SING/シング コーダ あいのうた

コーダ あいのうた はじまりのうた

はじまりのうた ウィキッド ふたりの魔女

ウィキッド ふたりの魔女 蜜蜂と遠雷

蜜蜂と遠雷 BLUE GIANT

BLUE GIANT