エンパイア・オブ・ライトのレビュー・感想・評価

全31件中、1~20件目を表示

折れた鳩の翼

舞台は不況に喘ぐ1980年代初頭、イギリス南部のリゾート地にある老舗の映画館「エンパイア劇場」。

そこで統括マネージャーとして働くヒラリーは、どうやら定期的に医者と面談し、薬を服用しているところから精神的に不安があるらしい。

従業員らは彼女に優しく接するが、支配人は自分の欲求を満たすためだけに彼女に性行為を迫る。

ヒラリーは生真面目な性格故に劇場で働きながらも映画を観たことがない。

ある日、スティーヴンという黒人の青年が彼女の指導の下で働くことになる。

音楽好きで従業員ともすぐ打ち解けるスティーヴンだが、ヒラリーは彼にどこか軽薄な印象を持つ。

が、彼は翼の折れた鳩を手厚く保護するような優しい青年でもあった。

次第に彼女は大きく年の離れた彼に好意を寄せるようになり、彼もまた彼女の想いに呼応するようになる。

しかし二人の幸せな関係は長続きはしなかった。

時代背景には深刻な経済的不況があり、街では黒人に対するヘイト活動が盛んに行われていた。

ある日ヒラリーは町中でスティーヴンに声をかけようとするが、彼の周りに数人の白人たちが群がり、罵声を浴びせる姿を見た途端に動けなくなってしまう。

社会的にも年の離れた白人と黒人のカップルは受け入れられないような空気感があったようだ。

誰も見ていないからと恥ずかしがるヒラリーをよそに、ビーチで素っ裸で走り回るスティーヴンの姿が印象的だった。

幸せそうな二人だったが、突如ヒラリーはヒステリーを起こし、二人で作った砂の城を破壊してしまう。

「男はいつも命令してばかりだ」と喚きながら。

どうやら彼女の心の病は男に原因があるらしく、スティーヴンは差別運動を恐れ彼女との距離を取ろうとするのだが、それを彼女は拒絶されたと捕らえてしまう。

そして彼女の鬱状態は悪化してしまい、彼女は病院に入れられてしまう。

スティーヴンはルビーというかつての恋人との仲を楽しみながらも、常にヒラリーのことを気にかけてはいた。

そして時が経ち、回復したヒラリーは再び劇場で働くことになる。

しかしヘイト活動が過激化し、スティーヴンは彼女の見ている目の前でリンチされてしまう。

ただただ彼女はその様子を眺めていることしか出来ない。

ヒラリーはスティーヴンの見舞いに行くが、看護師として働く彼女の母親と対面してから会いに行くことを躊躇ってしまう。

そんな彼女の気持ちを後押ししたのは、寡黙だが心の優しい映写技師のノーマンだった。

彼には長年会うことの出来ていない息子がいるらしい。

彼は「逃げずに会いに行くべきだ」と彼女を励ます。

そしてヒラリーはスティーヴンの母親の口から、「息子はあなたが好きよ」と告げられる。

スティーヴンは順調に回復するが、二人が一緒に過ごせる時間は短かった。

彼は大学に進学するために彼女に別れを告げる。

せっかく掴みかけた幸せは、またしてもヒラリーの手の間をすり抜けてしまう。

この世には試練ばかりが続く人生がある。

きっとヒラリーは今までも同じように悲しい出会いと別れを繰り返して来たのだろう。

彼女はスティーヴンの門出を祝いながらも、自分の寂しさを打ち明ける。

彼女はもう自分の気持ちに蓋をしない。

彼女は周りの目も気にせずに、スティーヴンをしっかりと抱きしめて自分の想いを伝える。

これは彼女にとっても新しい出発なのだ。

たとえどれだけ試練が多くても、いつかは光が照らされる日は来る。

それを信じて生きていくしかないのだ。

彼女はノーマンに初めて映画を観たいと告げる。

決して明るい結末ではないが、希望は確かにある。

エンパイア劇場から

本作について、「最も個人的な思いが込められた作品」と語るサム・メンデス。

何でも主人公のモデルが母親。精神不安定の母親と多感だった子供時代の自身の心の拠り所だったのが、映画。

でなくとも、ノスタルジーを掻き立てられる。

1980年代の“あの頃”。

海辺の老舗映画館。

古今東西、映画館を舞台にした作品は好編が多い。

勿論本作も映画愛やオマージュ溢れる。『炎のランナー』のプレミア上映会なんて、メンデス自身の思い出かもしれない。

しかしメンデスはそこに、人間ドラマを紡ぎ出す。

古典的なラブストーリー。いやズバリ、メロドラマ的。

1980年代初頭のイギリス。

海辺の町で長年人々に愛される映画館“エンパイア劇場”。

ヒラリーはそこの統括マネージャー。

真面目な仕事ぶりで支配人からも特別目を掛けられている。性的強要を。

職場と家をただ往復する毎日。職場の人間関係は悪くないようだが、友達はおらず。孤独な中年女性。

セラピーにも通っている。何か、訳ありの過去が…。

新人の青年スティーブンが入ってくる。

人懐こい性格ですぐ職場や同僚と打ち解ける。

夢は建築家だったが、事情で諦め、エンパイア劇場で働く事に。

当初は職場の同僚。先輩と後輩。が、接していく内に…。

訳ありの過去を持つ身と、夢諦めた身。

次第に惹かれ合っていく…。

ヒラリーとスティーブン。

片や中年に入り、片や若々しい。歳の差の二人。

さらに、白人と黒人。

支え合い、惹かれ合いながらも、各々抱える複雑な事情や壁。

スティーブンとの恋で自身がつき、大胆になるヒラリー。

プレミア上映会時、支配人夫人に関係を暴露。

塞ぎ込んでいた感情を発散したかに思えたが、寧ろ精神異常と責められる。

事実、そうなのだ。精神面に問題あり。その原因は幼き頃の家族間…。

それをスティーブンに打ち明けるシーン。オリヴィア・コールマンの圧巻の演技。

少し恥じらいもあるヒラリーに対し、スティーブンは一途。わかいながら男らしさを感じる。

が、彼を襲う社会の不条理。人種差別。

イギリスでも人種差別があったのかと意外だが、サッチャー政権下不況の波が押し寄せ、職が奪われるという不安が黒人への人種差別に。

劇中でも町を歩いているだけでいちゃもん付けられ、マナー違反の客も明らかに。遂には暴行も…。

夢を諦めた理由もこれが関わる。

時に憤りを募らせながらも、明るさを失わない。マイケル・ウォードのナチュラルな好演。

ヒラリーは自分の年齢がスティーブンの母親と近い事を知り、その母親との対話もあって、距離を置く。仕事からも遠退く。

スティーブンはかつての恋人と再会。

ある時スティーブンはヒラリーを見かけ、声を掛ける。皆、心配している。気に掛けてくれる。

ヒラリーは仕事に復帰。心情にも変化が。

映画館に勤めながら、ほとんど映画を見ないヒラリー。こっそり盗み見さえも。

映写を手伝うスティーブンはしょっちゅう盗み見。いや、ダダ見。

映画が見たい、とヒラリー。

スクリーンに映し出される光が、ヒラリーの心をも照らし出す。

光はスティーブンにも。諦めていた夢の道が再び開けた。

その道へ。つまり、映画館を辞める。

が、迷いはない。ヒラリーも応援。

最後の抱擁。

まるで映画のように、二人のラストもドラマチック。

本作に於けるメンデスのメロウな作風は好き嫌い分かれそうだが、しみじみとドラマに浸れるさすがの演出力。

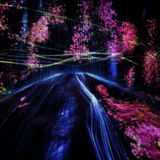

ロジャー・ディーキンスによる映像美は出色。開幕、映画館に灯る光。しっとりとした映像。クラシカルでノスタルジックな色合い。“エンパイア・オブ・ライト”のタイトルを地で行く。

トレント・レズナー&アッティカス・ロスの音楽も秀逸。

そして何より、エンパイア劇場そのものが美しい。

映画に光を。喜びを。

人生に光を。喜びを。

エンパイア劇場から。

期待していた内容とは違いました

広告のポスターを見た感じから、黒人青年とある程度歳をとられた女性との絆を描いた、心が温まるようなストーリーを想像していたのですが全く違いました。

まず、ラブストーリーではあるものの、背景に人種差別や女性差別がテーマとしてあり、さらには主人公が精神疾患者であるため、かなり内容が重たいです。また、二人の関係についてもプラトニックなものではなく、肉体関係を持つのでちょっと違和感があり、ひいてしまいました。

という訳で、作品の質という意味では良いとは思いますが、内容が私の期待していたものではなかったのでちょっと残念でした。ただ、主演の女優さんの演技は凄かったと思います。

それから、内容に反して映像と音楽についてはとても素敵でした。映画館の雰囲気や作中で上映されている作品も良かったです。「チャンス」がまた観たくなりました。

エンパイア劇場に次々と照明が灯る

懐かしさ暖かさを感じる映画でした。

古き良き時代の豪華な映画館。

ノスタルジーの波が、うねりのように押し寄せてきて心地よい。

1980年代のイギリス映画館「エンパイア」を舞に移民への差別や、職場の上司のハラスメントを穏やかに語るときも、

どこか間接照明のように暖かい光りに満ちています。

そして《生きる事の痛みと不安》を表現するオリヴィア・コールマンのヒロイン像にも深く共鳴しました。

1980年。

イギリスの静かな港町マーゲイトの映画館「エンパイア」。

マネージャーのヒラリー(オリヴィア・コールマン)は孤独な中年女性です。

若くも美しくもありません。

スタイルもぽっちゃり体型です。

自律神経失調を抱えて心療内科に通院しているヒラリー。

でも事情を知る同僚は皆一様にとても優しい。

映画館「エンパイア」が影の主役です。

映写技師のノーマンが映写室も隅々まで案内してくれます。

「エンパイア」劇場はゴージャスで格調高く美しい。

スクリーンが4室もあった隆盛期に較べれば、映画の人気もやや斜陽になり

今は一階の2つのスクリーンしか営業していません。

3階も以前はピアノの弾き語りやバンド演奏のあるクラブだったようです。

(どんなにか着飾った紳士・淑女で賑わっていたのでしょうね。)

今では空室部分には鳩が住み着いています。

ヒラリーの職場に新しい従業員が入って来ます。

黒人の若者スティーヴン(マイケル・ウォード)。

大学へ行きたいが上手くいかず夢を諦めている。

ダークスーツの三つ揃いにソフト帽を被ったお洒落さん。

顔立ちの整ったハンサムボーイさん。

20歳以上の歳の差のあるヒラリーとスティーヴンは、

大晦日の夜に「エンパイア」の屋上でワインで乾杯して花火を見た事で

急接近します。

カウントダウンの後にキスを交わす2人。

そして2人は3階ののクラブ跡で愛を交わす恋人関係になるのです。

一方でヒラリーは劇場の支配人エリス(コリン・ファース)から

酷い扱いを受けています。

支配人室に呼ばれて性接待を強要されているのです。

映画館「エンパイア」

ガラス張りのチケットの売り場があり、

1階の中央にはポップコーンや甘いお菓子の売られているコーナー。

ポップコーンは量り売り。

一階のホールに照明が灯るシーンは夢のようです。

1980年初頭のイギリスはサッチャー政権で不景気の真っ只中。

酷い首切りとストライキ。

それに移民たちへの差別とデモ行進。

黒人と白人の対立が酷く、移民への風当たりが強い。

デモや衝突がしょっ中起きている。

黒人青年と白人中年女性の交際はそれだけで

目立つしスキャンダラス。

ヒラリーとスティーヴンのデート。

真っ赤な2階建てバスでビーチへ出かける。

2人は固く手を握っている。

そして砂のお城を作り、

スティーヴンの元恋人の話しで機嫌を損ねたヒラリーは砂のお城を

壊してしまう。

この映画は建物や海辺のに面した映画館そして舗道も季節も

すべて色彩が美しく映像がなんともロマンティック。

だが黒人を好きになった自分に強いプレッシャーを感じるヒラリーは

次第に精神に変調を来して行く。

統合失調症のヒラリーは、多分、病気が重くなるとともに、

被害妄想が高じてきて、攻撃的になるのだと思う。

エリスの企画した

「炎のランナー」のプレミア上映会で飛び入りのスピーチをする。

そしてホールで今までの鬱憤を晴らすようにエリスの妻に、

エリスのヒラリーへの蔑視やセクハラを暴露してしまう。

そして白人と黒人のデモと抗争の日、暴徒が正面玄関のガラスを叩き割り

「エンパイア」に雪崩れ込んでくる。

そしてスティーヴンは白人のレイシストの標的となり、激しい暴力を受けて

大怪我をする。

とても悲しい現実なのですが、サム・メンデス監督はそれを決して解決のつかない

悲劇として描きません。

どこか暖かく、そして柔らかい視線です。

「詩が好きで良く暗誦しているヒラリー」

映画館に勤めているのに映画を観る時間のないヒラリー。

スティーヴンはヒラリーに映画を観ることを勧めます。

「ブルースブラザーズ」「レイジングブル」

「オール・ザット・ジャズ」「トランザム7000」

「ピンクパンサー」などの題名が会話にのぼります。

「炎のランナー」は支配人のエリスの希望で大々的に

プレミア上映される映画。

(炎のランナーって、ユダヤ人差別を描いた映画なのに・・・)

ラストでヒラリーがノーマンに頼んで映写してもらうのは、

ノーマンお薦めの「チャンス」です。

(私は名前も知らない映画です)

映画館へ足を運ばなくても映画の観れる今日この頃です。

サム・メンデス監督はだからこそ、

改めて映画を映画館で観ることの価値と素晴らしさを、

伝えたかったのかも知れません。

味わい深いスルメ映画

統合失調症を患う中年女性、人種差別に苦しむ黒人の青年、片田舎の落ち目の映画館と、登場人物や舞台を列挙すると暗い印象があり、登場人物にとって辛い出来事も起こるが、後味の悪さが残らない結末となっている。

派手な演出はなく、やや平坦で予想しやすいストーリー展開ではあるものの、ロケ地の選び方やカメラワーク、俳優陣の演技などに映画づくりに対するこだわりを感じる。

あの頃海辺の映画館で

サッチャー政権時代、海辺の映画館で出逢う親子ほど歳の離れた男女のせつないラブストーリー。

映画館のスタッフ、ヒラリー役に女王陛下のお気に入りのオリビア・コールマン。

トリニダードトバゴからの移民の青年スタッフ、スティーブン役に新人マイケル・ウォード。

ステファンの母親(看護師)役にベテラン舞台女優のターニャ・ムーディ。

映写技師役を名脇役トビー・ジョーンズ。

英国王のスピーチのコリン・ファースが映画館の支配人役。

イギリス南部の観光地にある映画館、エンパイア劇場はかつてはダンスホールもあった瀟洒な建物。サム・メンデス監督が見つけてきたそうです。

最上階のダンスホールに鳩を放し飼いにして、あのシーンを演出するなんて。

ヒラリーは躁鬱病(双極性障害)の気がある中年女性。色々あって独身のようです。上映早々に支配人室に呼ばれて性的奉仕を度々強要されていると思われるシーンがあり、コ、コ、コ、コリン・ファースが~となってしまいます。1980年代の設定ですが、この二人が演じると、必要以上になんて封建的!と感じてしまいます。

物語が進むうちに素晴らしい音楽とともに、ヒラリーは狂ってなんかいないとだんだん感じるようになっていきました。

あんなになってしまうヒラリーが旅立つスティーブンのために理性でぐっとこらえているシーンには分別ある大人として歳の差恋愛の決着をつけなきゃみたいなヒラリーを演じるオリビア・コールマンがいじらしくてたまりません。

カセットテープのウォークマン、EP盤、70年代後半に英国で流行った2toneバンドなど音楽に対する愛情もいっぱい詰まってました。

映写技師がヒラリーにかける言葉。しみます。

母親が病院でヒラリーに言った、

「ヒラリー、あなたがビーチに一緒に行った人なのね。」

なんて優しくて強い母親なのでしょう。

二人の優しい大人の女性から巣立っていったスティーブン。

みずから世話した翼を怪我した鳩が彼に重なります。

大晦日の花火も一緒だったことは2人だけの秘密にしてあげたいですね。

傷ついた鳩の居る場所

◉静かで温かい廃墟があった

やや寂れたエンパイア劇場の上階に、使われなくなって廃れた二つのシアターがある。微かな光が漂う不思議な廃墟。ここでヒラリー(オリヴィア・コールマン)とスティーヴン(マイケル・クォード)は、傷ついた鳩と新年の花火をきっかけに心を通い合わせるようになる。

この二つのシアターは、忘れたようでもずっと人の心にあり続ける、温かい暗がりを表しているように、私は感じました。ヒラリーが「根がなくならなければ大丈夫」と囁いた「根」の場所。独りになって閉じこもるための寂しい場所かも知れないけれど、優しさにも満ちている。そこならば、羽を傷めた鳩もやがて立ち直ることができる。

強張った感じもする黒人の青年を演じたマイケル・クォードが、さも当たり前のような顔で鳩をタオルで包んだのが、とてもカッコ良かった。

◉待っていてくれる人たちもいる

屈託なく振る舞うスティーヴンと、スティーヴンへの愛で屈託を忘れるヒラリー。しかし話が進めば、スティーヴンの中にある濃い翳りと、ヒラリーにいつまでもまとわり付く、様々な鬱屈に気づく。正体は知り得ない、複雑骨折のような鬱屈。

男の女に対する蹂躙や、時代を背景とした白人の黒人に向ける強烈な差別が、彼らを押し込めていた。

スティーヴンは白人社会の重たさに望みを諦め、ヒラリーは若い青年との恋愛の深まりにつれて、やはり不安に苛まれるようになる。しかしスティーヴンは、「自分の大切なことは絶対に自分で決めるのよ」と呟いたヒラリーの言葉を身体に染み込ませて、生きていこうとする。

他者には的確な言葉を向けるのに、自らを導くことは出来ないヒラリー。詩の言葉の力で、人の生を鼓舞するものの力尽きて、心が荒廃してしまう。

そんな彼女をじっと待っていてくれたのは映画館のスタッフだったと言う、一つの帰結。復帰サプライズのシーンは、待っていてくれる人がいることは、これほどうれしいのだと言うことを、鮮やかな映像として見せてくれたと思います。ニール(トム・ブルック)は、身近なチームに是非、居て欲しい一人です 笑

それにしてもオリヴィア・コールマンが上昇と下降を思いっきり体現して、ある時は刃のように、ある時は深い嘆きのように、詩を詠じたり、言葉を吐く姿には喝采しかなかったです。力を全開するのではなくて、抑制した、抑制されたように見えたのが迫力でした。皆、傷みながらやっと生きている!

ただ正直なところ、二人の恋の深まりは、もう少し間接的に描いて欲しかったかなと思います。街からの微かな光を背景にした、二人の営みのシーンは本当に必要な一コマだったのか、分からないです。海辺を真っ裸で走るシーンがワクワクしたのと、対照的だった。

◉大量の光が降り注いだ

それにしても全篇を通して、暗い所から見つめる光の美しかったこと! 映画館が舞台ゆえ、光と闇のコントラストが強調されたのは、至極、至極、当然だとは思いますが、大切と思えるシーンでは必ず手前に暗がりがあった。夜空に散る花火、遠くで揺れる海の光と街の煌めき、室内を淡く照らし出す朝焼けと黄昏……

私たちは暗がりと言う現実に居て、近く遠くに、光り輝く夢を見ながら生きている。

スティーヴンは、ノーマン(トビー・ジョーンズ)の教えも受けながら、映画の力を得て先へ歩み出すきっかけをつかむ。トビー・ジョーンズが、気難しげなのに、心の熱が漏れっぱなしの職人を見事に表していたと思います。

しかし、前を向いていれば希望の光が射しているのに気づくこともあるけれど、光は屈折もするし、見たくないものも見せてしまう。瑞々しい若木から漏れる日の光が、二人のラストシーンに降りかかる。

スティーヴンにとっては、新しい旅立ちが別れに繋がる。ヒラリーはこの先定かではない道のりながら、「根」の場所で生きていく。悲しくも、心静かに前を向いていられる、二つ目の帰結。

国籍、人種、年齢を超えて

今にも海風にのって潮の香りが漂ってきそうなイギリス・港町の映画館を舞台に紡がれる、少し悲しく、美しいストーリー。

本作も映画館を舞台として、映画へのオマージュも一つのテーマだろう。

エンパイアで働く、コリン・ファース演じる糞支配人以外のスタッフは皆いい人。

屋上から眺める年越しの花火

海のデート

壮麗な映画館…

どれもこれも光や絵が美しく、スクリーンに引き込まれた。

傷を負ったものたち(鳩もそう)が寄り添い、思いやり、慰め合う…いつしかかけがえのない絆となって、お互いが成長していく。

彼の看護師のお母さんが素敵だったな…。

自分の息子が私よりも年上の(または同年代の)女性を連れてきたらあんな素敵な対応できるのかしら…。

ラストの描写に希望の光が。

本当に美しかった。

タイトルなし(ネタバレ)

1980年代の英国南部の海辺の街に古くからある映画館エンパイア劇場。

かつては4スクリーンで上映し、バーやラウンジも併設していたが、いまでは2スクリーンで上映するのがやっと。

時はサッチャー政権下。

不況は蔓延り、黒人を中心とした移民への風当たりは強くなっていた頃。

そんな時代、エンパイア劇場で統括マネジャーとして働く中年女性のヒラリー(オリヴィア・コールマン)は1年前ほどに統合失調症を患い、いまも治療中の身。

劇場支配人エリス(コリン・ファース)には、愛人ともいえない関係で性的欲求を満たす要求をされていたが、周囲は薄々気づいていたのかどうか。

仲間たちともつかず離れずの間柄であったが、ある日、無断欠勤が続くスタッフの代わりとして、若い黒人青年スティーヴン(マイケル・ウォード)が新たなスタッフとして加わった。

ヒラリーとスティーヴンは、いまは使われなくなったバーラウンジの鳩を介抱することで急接近するのだが、ヒラリーの精神状態に良い影響もそうでない影響も与えるのであった・・・

といった物語で、「いい映画」というのが率直なところで、ただし、それ以上の何かしらの深みに乏しいのは、ヒラリーとスティーヴンが急接近する心情を描くのが乏しいせいで、ヒラリーはともかく、スティーヴンが彼女に惹かれるのがあまりよくわからない。

ま、ひとがひとを好きになる、惹かれるのに理由はそれほどないのかもしれないが、どうもね。

英国の80年代の時代背景は観ているとわかってくるので難でもないのだけれど、エンパイア劇場で上映される映画について、いささか予備知識がいるかもしれません。

音楽だけが流れる『エレファント・マン』とエンパイア劇場初のプレビュー上映作品『炎のランナー』についてはある程度の映画ファンならば説明は不要と思われるが、

スティーヴンが映写技師ノーマン(トビー・ジョーンズ)と観る『スター・クレイジー』と、巻末ヒラリーがひとりで観る『チャンス』については予備知識は、本作を観る上であったほうがいいかもしれません。

なので、

『スター・クレイジー』はジーン・ワイルダー&リチャード・プライヤーのコンビ、『大陸横断超特急』につづく2作目。

前作では脇役だった黒人のプライヤーがワイルダーとがっぷり四つに組み、超ヒットをかっ飛ばしたコメディ映画(日本では皆目ヒットせず)。

そろって懲役400年だったかを食らったふたりが脱獄するハナシで、リチャード・プライヤーが本作でマネーメイキングスターになりました。

さらに監督が黒人の名優シドニー・ポワチエで、スティーヴンが入れ込むのも無理はありません。

もう一本の『チャンス』はハル・アシュビー監督で、ピーター・セラーズの遺作。

原題は「Being There」、そこにいること。

富豪のもとで庭師だけをやっていた世間に疎いチャンス(ピーター・セラーズ)が、ひょんなことから政治家の妻(シャーリー・マクレーン)と知り合い、「庭仕事」の関する言葉を曲解されて政界に担ぎ出されるというハナシで、政界トップの座につきそうになるチャンスは、我関せずと天寿を全うする・・・という展開。

世間知らず、だれからも気にかけられていないのでは、というあたりがヒラリーの心に刺さるわけです。

(これは、映画の内容を知っていないと、ヒラリーが泪を流す理由は理解しがたいかも)

というわけで、過去の映画に少々おんぶにだっこ、というあたりは問題かもしれないのですが、治療を放擲して悪化、精神を病んで、果ては警官に扉を破られ、ソーシャルワーカーに救い出されるシーンで、キャット・スティーヴンス『雨にぬれた朝』を背景に流すあたりの対位法演出はサム・メンデス監督らしいなぁと感じました。

80年代ノスタルジアと現代まで続いている社会問題と。

第95回アカデミー賞撮影賞(ロジャー・ディーキンス)ノミネート作品。

ロジャー・ディーキンスと言えば「1917 命をかけた伝令」で見事2回目のオスカーを受賞している撮影監督さん。

映像が本当に美しいので是非今作でもオスカーを獲ってほしいです!

いやいや、まず、こんな素晴らしい作品なのに撮影賞の1部門しかノミネートされてないって全く解せないんですけど!作品賞を始めとする主要部門にも絡むべき映画だと思うのですが。

(下書きは授賞式前に作成。アカデミー賞撮影賞は「西部戦線異状なし」のジェームス・フレンドでしたね)

監督のサム・メンデスは「アメリカン・ビューティー」で彗星のごとく現れたときは新進気鋭の若手監督さんだったのに今やすっかり大御所ですね。

正直、そんなに好みじゃない作品もあるのですが、今作はドンピシャでした。

映画と映画館への愛情がギュッと詰まっているけど「バビロン」のような変則技・大技ではなくてストレートな表現なのでとてもわかりやすくて。

本当に、なぜ作品賞や監督賞にノミネートされなかったのか謎過ぎます!!

舞台は1980年代、イギリスのとある町の映画館“エンパイア劇場”。そこでは「ブルース・ブラザーズ」と「オール・ザット・ジャズ」がかかっています。

封切り館ではなくてちょっと前の作品をかけている二番館なのかな?

そのラインナップを見て当時が甦ってきました。

そして懐かしい趣きのエンパイア劇場を見て、地元大阪の“あの頃”の映画館に思いを馳せていました。

まだシネコンの無い時代、あちこちに点在していた映画館にはそれぞれ独自のカラーがあり劇場内は外とは全く別の世界。

自由席で入れ替えも無かったなぁ。

映写室からスクリーンまでの光の道の中を舞っている埃に見とれたり、フイルム交換の信号が出たら心の中で(1、2、3)とカウントしたり。

白いスクリーンにはえんじ色のカーテンがかかっていて、上映中は開いているけどエンドロールが始まるやいなやカーテンが左右から閉まってきて、クレジットがカーテン上に映されたり廊下で待っていた次回鑑賞の人たちがシアター内に流れ込んできたり。

混雑時は階段状の通路に座って鑑賞したり(当時の消防法はどうだったんだろうw)。

今とはまるで違う風景がそこにはありましたね。

監督とはほぼ同世代なので監督の青春時代が私の“あの頃”と重なりました。

そしてこの作品にはたしかに“あの頃”の匂いがありました。

上記2作以外にも「炎のランナー」など当時の映画の名前がたくさん登場しますので、S・メンデス世代は郷愁に駆られることでしょう。

映画作品だけではなく、サッチャー政権下のイギリス社会問題など当時の世相も描いていますが、人種差別やセクハラ問題など決して昔話にはなっていないのでかなりグサグサきます。

主演のオリヴィア・コールマンが素晴らしかったです。

そして映画館で働く人たちはそれぞれワケありだけど本当に優しい。

あ、ゲスな支配人コリン・ファースを除いて、ですね。

キングスマンのマナーはどこ行ったんだ!って程に最低男でした(役です)。

主人公がラストにひとりで観る映画が「チャンス」っていうのも、ね。

それぞれのこれからの人生が幸せに満ちていますように。

好きです、こういうの。

Employee of Cinema

映像と音楽の編集が良く、落ち着いたカフェにいるような気分になれる映画でした!

統合性失調症に対して映画館スタッフのメンバーが優しく接してくれたり、人種差別を受けるスタッフを守ろうとするシーンが、誰にでもある人の思いやりを描いて良かったです。

人生で歳をとると共に価値観が変わったり、頑固になったり様々ですが、心にある人としての優しさの描写が好きでした😊

映画館の屋上でハッピーニューイヤー花火が見れるのは幸せですね!

海岸線をドライブして静かな海辺に座りたくなる映画でした✨

映画館に集う人間模様

80年代初頭の映画館を舞台に人間模様を描く。

男女の出逢いと別れをそれぞれの想いをのせ、とても切ないけど前向きな気持ちを与えてくれる。

また共に働く仲間のちょっとして行動と言動に裏付けられる思いやりに心を打たれた。

そしてコールセンさんの演技が凄かった。

世界一失礼な映画レビューで御免なさい。

80年代の「男子の成長物語」なんですよ、これが。「年上の女人」な訳ですよ、おそらく。それがですね。もうね。思いっきり忖度無しで率直に無礼なことを言いますが。これはオリビア・コールマンじゃ無くない...????

シアーシャ・ローナン(28)、レア・セドゥ(37)、キャリー・マリガン(37)とかなら、全然印象が変わると思うんですけど。「甘美さ」が出ますよね。進学のために故郷を離れることも、切なさな痛みが伴う感じが出る。オリビア・コールマンって、ママより年上に見えてしまう。ちょっと、さすがに、そりゃヤバイ。いろいろと。ショタコンにもほどがありますがな。しかも、やっちゃってるし。仕事中に。あれあれあれあれぇ、ですがな。するんか?そこは、するんか?

よって、故郷を離れていくことが、単に「前途洋々」だけに見えちゃうと言う。

オリビア・コールマンの演技そのものには、何の文句もありません。貫禄です。オスカー女優としての力をいかんなく発揮で、素晴らしいの一言でございます。

ただ、これは、ちょっと違うw

映画としては良かったです。アカデミー賞撮影賞にノミネートは納得の画のすばらしさ。冒頭の数分、その絵画的な美しさには見惚れてしまいました。

イギリスの経済衰退と社会の荒廃。4つあるシアターの半分しか稼働していない「帝国劇場」。白人至上主義者の出現。移民問題と人種差別。女性の性的対象化。などなど、バンバンぶっ込んで来てます。時間軸はゆったり気味。

で、思ったのが。

あー、これキュアロンの「ROMA」と一緒じゃ....

サム・メンデスの頭の中にある80年代のイギリスと自身の若いころを脚本に重ね合わせての映像表現。自叙伝、なんていう、直接的で濃いものじゃなくって、自分が生きてきた時代を振り返る作品っていう。

すごく良いんですよ。

良いんですけど。

リア・セドゥだったら、満点だったよ。間違いなくw

良かった。普通に。

暗いけど、心温まるリアリズム映画の秀作

ゲーム、映画、ドラマ、なんでもファンタジーがもてはやされる昨今、久しぶりにリアリズムに徹底した、味わい深い映画を見ました。とても良かったです。

最低限の効果音だけで、ほとんど音楽もない、全体的に仄暗く、事件は起こるけど、それが劇的に人生を変えるものではなく、そう、現実を生きるって、そういうことだよね、と思わせる静かな力のある作品です。

トリニダード・トバゴ出身の知人がおりまして、映画を見て考えさせらたところ、以下ネタバレで、長くなりますが、興味あれば、読んでいただきたいと思います。

●オリヴィア・コールマン演じる、主人公ヒラリーの心の闇について

物語後半に、ヒラリーが不安定になって、子供の頃父親に性的対象にされたこと、母親からの保護もなかったことを泣いて叫ぶシーンがありました。

こうしたトラウマと愛着障害を抱えたまま、大人になった方のなかには、知能も高く、仕事にも真面目に取り組むことも出来るのに、他者と上手く関係を築けず、性的に他人に操られてしまう(支配人との関係に表れている)また、セックスで関係を維持しようと思いこむ(かなり年下の違う人種の青年と関係を持つことをためらわない)等、周囲から理解されないゆえ、社会的に生きづらい方がいます。

冒頭の医者とのやりとりからも、こうした患者さんは、生まれつきとか、脳の損傷が問題ではないので、トラウマの発作が起きないよう、冒頭にあるシーンのように、薬を服用しながら、規則正しい生活を送るということが、社会復帰のあり方で、ちょっとわかりづらいですが、現実的な描き方だと思いました。

スティーブンとの関係で、一時的に愛着を取り戻したかのようにみえるヒラリーが、気分の高揚と共に、薬を服用せず、強い意志の裏返しとしての、突飛な行動に出て、不安定になっていく様を、オリヴィア・コールマンが素晴らしい演技で魅せてくれます。演出もよくできている。

心配してフラットを訪ねてきたスティーブンから、心を閉ざすように、カーテンを閉めていく、彼女の眼の演技は凄かった!

●黒人青年スティーブンの背景ついて

母親と共に、トリニダード・トバゴから移住して来た青年、スティーブン。トリニダード・トバゴはカリブ海の島国で、イギリスの元植民地であり、奴隷貿易の拠点港があり、戦後は英国連邦の国家として独立しました。公用語は英語(イギリス英語)、教育も英語でなされます。なので、アメリカ映画で描かれる黒人や移民とは、少し意味合いが違います。

20世紀半ばまで、連邦からの移民は、自由に英国へ入国できましたが、段階を経て、より制限が厳しくなったのが、この映画で描かれた1981年です。

●イギリスの時代背景について

1979年、イギリスの首相になった保守党のサッチャーは、衰退する英国経済を復活させるために、政治経済に大鉈をふるい、炭鉱の閉山、労働組合の解散などを断行しました。物価が上がり、斜陽の国が再び経済大国として浮上するきっかけにもなりましたが、その一方で、多くの失業者を産み、労働者階級が不満を募らせた時代でもあります。

映画の舞台、ケントはロンドンから列車で小一時間なのですが、どこか取り残されたような、少し寂れた海辺の街。きっとこの劇場も、60年代には賑わっていただろうと、想像させます。

映写技師の仕事も昔ながらで、そうか、今はデジタル化と共に、映写室もなくなってしまったのか、と切なくなりました。

主人公は、心の病を抱えながらも、優しい同僚達に支えられ、社会復帰することができて良かったと思います。

日本だったら、小さな街で恥を抱えて生きていくのは、もっと大変でしょうからね。

小さなドラマを重ねながら、季節はまためぐっても、緑の芽吹きは決して去年と同じではなく、少しづつ変わりながら、やがては朽ちていく…。心に染みるエンディングでした。

サム・メンディス、さすがです。

鑑賞動機:監督メンデス+撮影ディーキンスの組み合わせ7割、コールマン2割、映画館映画らしい1割

撮影賞とって! お願い!

Lightは映写機の灯(キセノンランプかな)だけではなく、映画が人生を照らす灯火である(人もいる)ことも重ねられているのだね。絵になるシーンが多い映画で

説明されていないことは多いけど、ある程度推測できるくらいは語られているし、そこまで大きな瑕疵には思えなかった。

スタッフの面々がなかなかユニークでもうちょっと日常シーンが見たかった。あ、ゲスい支配人はいらないです。

流石に死体の落とし物や暴徒の乱入は経験ないなあ。

劇場スタッフが映画をタダで観るのを許容されているのは、内容を把握することが業務で必要だからでしょう。それは別にしても、もっと映画を観なよ、ヒラリー。客席でのあなたはとてもいい表情だったもの。

もう少し時代が進むと、基本的に人がつきっきりになる必要のない(=映写技師さんがいらない)半自動の映写機になる。黒丸の代わりになるものがあって(電気を通す銀紙シールがフィルムに貼ってある等)映写機の切り替え、スクリーンサイズやレンズや音量の変更を制御してたはず(うろ覚え)。現在のデジタル上映だと、映像自体に影響を与えることなく制御されているのだろうけど。

“靴下”の違い、、

コリン・ファースの、テーブルにドカッと投げ降ろすヒラリーに向けた裏の黒く汚れた靴下と、

マイケル・ウォードの、傷を癒やしてやがて空を飛ばせてくれるために包み込む白い靴下。

普段あまり目にしない、でも大切な部分。ここを演出に使うメンデス監督に感嘆しました✨

人が口にするウイスキーを置いた卓上、年明けに無理から誘った女性に向けた汚れた靴下は本当にイラッとしたなあ怒

なんか心地いい

1980年代初頭、イギリスの海辺の町にある劇場で働く者、働く者の日常の話。

過去の出来事もあり精神病を患ってるヒラリー、劇場に新人で入ってきたスティーヴンとの出会いで始まるストーリー。

なんか心地のいい作品ってのが率直な感想。

洋画の字幕は途中でウトウトしてしまってストーリーが把握出来ないって事が多いんですが、終始いい雰囲気、私個人的には凄く良かったです。

中盤過ぎた辺りでの暴動デモで被害にあってしまうスティーヴン・・・からの入院、怪我も徐々に回復、ヒラリーがお見舞いしてからの看護師の母とヒラリーの握手のシーンは母親側の心情は何だったんだろう?

握手の意味は、ありがとう?スティーヴンをよろしく?何かしらいい意味だとは思うんだけど何か泣けた。その後ヒラリーが劇場に向かい1人で映画を観るシーンも良かったし泣けた。

何か引き込まれるいい作品でした!

あと映画好きには堪らない劇場側の裏側を見させてもらった感じで良かったです。

「映画館」が好き

大学生のころ家の近くのシネコンで働いていた。映写を希望部署で提出したが、配属されたのは飲食売店、後にチケットもぎりに異動したが、結局4年間で映写の仕事をすることはなかった。たまたま知り合いの先輩が映写部署におり、バイトの後時折映写室をのぞかせてもらっていた。当時すでにほぼ自動化されていたため、劇中のような映写機の切り替えや、手動での巻き戻しなどは行われていなかったが、巻ごとに分けられたフィルムをつなぎ合わせる作業台や、大型の映写機などは今でも魅力的に思い出せるものである。

そんなわけで、本作では映写技師のノーマン(トビー・ジョーンズ)のキャラクターに惹かれた。往年の映画スターの切り抜きのピンナップに溢れた映写室。途中スティーブン(マイケル・ウォード)に映写のいろはを教えるシーンはたまらない。自分もあんな映写室で、あんなベテラン技師に教えを請いたいと思わされる。そして彼が、自分の息子についての後悔とともに、ヒラリー(オリヴィア・コールマン)に対して、入院したスティーブンの見舞いに行くべきだと伝えるシーンが特に印象に残った。映写室はノーマンの「家」であり、映写機は彼の「息子」であったのだと思う。しかし彼の本当「家」は劇中では描かれず、「息子」とは10年以上疎遠であり、なぜそうなったか理由も覚えていないほど、もはや修復は不可能な状態であることがわかる。取り返しのつかない過去だからこそ、それが悲しいものであっても、人生の中で美しく輝きを放つのである。失恋は美化されるとよく言われるが、良かれあしかれすべての思いでがそうなのだろう。

本作ではそんな「輝かしい過去」が美しく、ノスタルジックに描かれる。それはもう使われなくなった3・4番劇場であり、展望レストランである。ヒラリーとスティーブンにとっては、互いの思い出が「美しい過去」になっていくことを予感するラストに胸が打たれる。

そして本作は「抑えがたい思い」についても描かれている。ヒラリーとスティーブンの、人種も年齢も越えた愛が描かれているが、それ以外にも、スティーブンの大学への思い、先述した通りノーマンの映写に対する思い、あまり共感したくはないがエリス(コリン・ファース)のヒラリーへの情念も「抑えがたい」思いなのだろう。そしてそれは、我々の「映画に対する思い」を映し出したものなのではないか。

コロナ禍以降、そして時を同じくして動画配信サービスが普及した現代において「映画館で映画を見る」という行為は、人々から遠い存在になっているように感じる。決して安くはないチケット代と決して暇ではない時間を使って映画館で映画を見なくても、ちょっと待てばすぐに配信され、下手するとテレビで放送される世の中である。私自身「これはそのうちテレビでやるだろうな」と思って敬遠した作品も少なくない。(本作のパンフレットにも、しっかり同じサーチライトピクチャーズの『ザ・メニュー』の配信宣伝記事が含まれている。まだ2か月しかたっていないのに。)それでも映画館に行く理由はだた一つ「映画が、ひいては映画館が好きだから」である。理屈で考えれば、映画館で映画を見るメリットはもはや「大画面で見る」以外にない。大規模映画館は既にフィルム上映ですらないのだから。それでも私が映画館に行くのは、理性では抑えがたい映画館に対する愛情があるからである。 そんな「映画館で映画を見る」という行為への、「抑えがたい愛情」が随所に見られる映画であった。

映画館で映画を見るという行為はとても個別的、自己陶酔的な行為である。あの暗い、会話の許されない空間では、作品と自己との対話以外、できることがないからである。しかし映画によって、人と人とはつながりを持つことができる。そんなことを思い起こさせてくれる良作であった。

全31件中、1~20件目を表示