ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコのレビュー・感想・評価

全60件中、21~40件目を表示

芸術家の天才と言われる人の繊細さが切ない

18世紀のイギリスでは猫をペットとして

飼うという事自体が一般的ではなかったことには驚いた。

また、結婚に関してもとても排他的で

女性が年上(本作の場合10歳上)であると

問題視されたとは、なんともばからしい。

.

.

芸術家、アーティストとはなんとも純真無垢で

繊細な心根の持ち主であることが多く

(勝手なイメージだけど)

そのために素晴らしいアートを生み出すことも

できる反面、なんと心が壊れやすいものなのか…。

.

.

愛する妻、そして妻が愛した猫(ピーター)が

亡くなったことで精神的にも不安定さが増し

精神病を患ってからのルイスが見ていて痛々しい。

作風も発症前後では全く異なったものに見え

色彩豊かでユーモラスにとんだ猫たちが

一変しとげとげしさを増している。

そんな家族のため、妻のためと尽力したルイスの人生を

缶バッチが見事に演じきっていて、

とても45歳の彼が演じているとは思えないほど。

素晴らしい風景と一体化したラストは

ルイスが穏やかに最期を迎えられたと信じたくなる景色だった。

蝙蝠

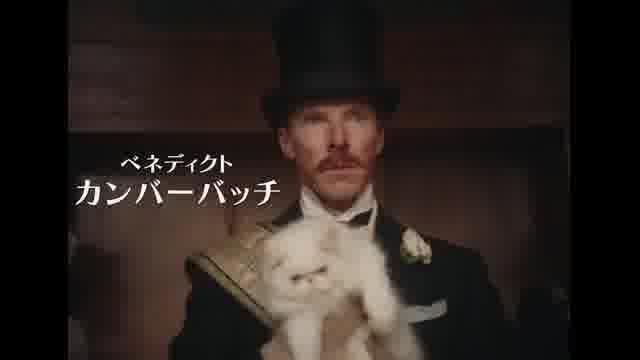

映像とカンバーバッチ

孤独で繊細な青年のお話し

思った通り、少年時代は内気で虐められっ子、植物と動物だけがお友達だった。上流階級といっても貧乏貴族で、結婚相手も見つけられない。こういう才能がある人ほど、ビジネスが下手だ。

版権を持たなくて、いくら売れても貧乏から逃れられない。唯一、理解のある妻とも直ぐに死別し、哀れに感じた。しかし、猫ってそれまでペットとしては飼われてなかったんですね。彼のおかげで地位が上がって良かったです。

猫の瞳に映る世界

全く楽しそうじゃない若草物語

妻をなくした後、心を病みながらも絵を描き続けたネコのイラストで有名なルイス・ウェインの生涯を描いた話。

まず、ルイス・ウェインの家は元々上流貴族だったけれど、雇っている家庭教師を嫁に貰ったことで評判がガタ落ちして、本人だけじゃなく妹達の結婚にまで障害が生じるイギリスの貴族社会が恐ろしい。

だから、一般的に蔑まれていたネコが人間と同じように二足歩行して家族を持って生活している絵は、階級の低い者や世間から爪弾きにされてる人でも普通に生活があって私たちと同じように暮らしてるって伝えたかったのかなと思った。まぁあんな精神状態ではそこまで考えてないだろうけど(笑)

家族の中で男はルイス・ウェインただ1人で、女性が家族の生計を立てれるような時代じゃないから自ずとプレッシャーがルイス1人にのしかかってくる状況で、奥さんも早死なんてそりゃ心病むわ。途中、統合失調症の妹のケアのために家族で暮らすシーンがあって、ルイス以外全員女性だからほぼ『若草物語』っぽいのだが全く楽しそうじゃない。

場所はアメリカと違えど『若草物語』の作者ルイザ・メイ・オルコットも作者自身の生活は結構厳しかったように、同時"男性不在"で生きていくとはどういうことかを現実的に見せられた気がする。

あとは、あんなに作品は売れてるのに版権を自分で持ってなくて家は貧乏だったり、生きるのが不器用な感じが、めっちゃ猫っぽいと思った。犬と比べると、愛情表現も乏しいしフラっと出て行っちゃってそれっきりどこかでのたれ死んじゃいそうな危うさが猫にはあると思うのよね。さらに犬って人に対してカーストつけやがるじゃん?そこなんか貴族社会っぽいよね(笑)これは全て動物嫌いな私の偏見ですが。

サイケデリックだった

猫ヴォイス

カンバーバッチ主演ということでまた鑑賞。本日3本観るうちの一本目。幸先とても良かったです。

前半はコミカルで奇天烈な動きが楽しめ、後半では重くのしかかる人間ドラマが繰り広げられます。カンバーバッチは流石というか圧巻というか、奇人をしっかりと演じ切っていました。とにかくマイペースというか興味に没頭するルイス・ウェインはスクリーンを通して観ると奇怪な人間で面白いですが、実際に携わった人の視点から見るとまーヤバいやつになってんなと思いました。とにかく筆が早く、それでいて正確という面と、水泳でバタフライやクロールをバシャバシャしながら行う子供っぽい面と、二面性とまではいきませんが、大変な演じ分けだったと思います。

身分の違いの結婚が嫌がられる時代だったという事は知っていましたが、ネコを飼う事自体が忌み嫌われる時代だということは知らず、ルイスがネコに対する考え方をひっくり返したという事実に一つ驚きがありました。現代のペットの価値観をガラッと変えた凄い人物なんだなとこの作品を観て思いました。

水泳のシーンや、ネコの鳴き声に字幕が付いたりと明るいシーンがちょくちょく挿入されますが、思っていた以上に悲観的なシーンが多かったように感じました。エミリーが乳がんになり亡くなり、師でもあり友でもあるピーターも息を引き取り、時代が流れるごとに母や妹も亡くなるという喪失の物語としてもかなり強く描かれていたと思います。

歳を取ることに恐怖に支配されてどんどんおかしくなってしまう様子は若かりし頃のおちゃらけとは違い、本当に辛そうでした。カンバーバッチのとんでもない演技力をこれまた見せつけられました。最終的にはまだ幸せな方へ向かいますが、周りの人物との巡り合わせで快方へ向かっていってくれて良かったです。

ちょくちょく疑問に思うシーンはありましたが(妹たちはなぜ働かずじまいなのか)、心地よく楽しめ、想像以上に心にくる、そんな作品でした。ネコが抜群に可愛いです。

鑑賞日 12/21

鑑賞時間 12:00〜14:05

座席 E-8

最後に救われた

エレクトリカル ライフ

予告編から、勝手に、猫に癒される作品だと思っていた。クリスマスに恋人と一緒に見るような。邦題の『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』だったら、そう勘違いしてもしょうがないか。

全然、違った。

原題の『The Electrical Life of Louis Wain』な、映画だった。

カンバーバッチの演技、痺れた。

猫がペットではなかった時代の話

絵のような絵本のような、画家の生涯。

悲しい・・・

猫を飼っているから気になった映画なので観賞。

うちの猫が、劇中に登場するハチワレ猫のピーターにそっくりなので。

カンバーバッチの演技は素晴らしいですね。

個性的な役が上手い。

本人じゃないかと思ってしまうくらいに。

あんな可愛らしい絵を描くのに、ルイス・ウェインの人生は悲しい事の方が多かったのかな?

結婚前も結婚後も、姉妹に振り回されてのびのびと生きられなかった。

そういう時代だったのかな。

ピーターが死んでしまった場面は、そっくりなうちの猫とダブってしまって、悲しくて号泣してしまったよ。

ヘタな感動ものの映画より泣けた!

特に盛り上がりがある訳でも無く、少し悲しい話だと思うけど、興味がある人は観ても良いと思います。

(注) うちの猫はまだ元気に生きてます!

正直なところ、よく解らなかった。

大切な人が死んだ後も、その愛は永遠に消えないものなのだという作品のメッセージに感動しました。

「ネコ画家」として人気だった猫をモチーフにしたイラストで人気を集めたイギリスのイラストレーター、ルイス・ウェイン(1860~1939年)。名前を知らなくとも、猫のイラストを見たことのある人は多いことでしょう。夏目漱石の「吾輩は猫である」に登場する絵はがきの作者とも言われいています。そんな彼の数奇な生涯をほぼ事実に沿って描く伝記映画です。

ロンドンの上流階級に生まれたルイス・ウェイン(ベネディクト・カンバーバッチ)は父を亡くし5人の妹たちを養うため、イラストレーターの仕事を始めます。

妹たちの家庭教師として雇ったエミリー(クレア・フォイ)に一目ぼれし、身分が違うという周囲の反対を押し切って結婚。その半年後、妻は末期がんを宣告されるのです。彼女はがんで3年後に早世してしまいます。闘病生活のなかで、妻と最後の時を過ごすウェインでしたが、庭に迷い込んできた子猫のピーターの存在が救いになったのでした。

そして闘病中の妻を元気づけるため描き始めた愛らしくコミカルな猫のイラストでルイスは売れっ子になります。

妻が亡くなると、喪失感を埋めるため大量のネコの絵を描き、猛然と仕事に打ち込みますが、悲しみは消えず心を病んでいくのでした。

初めルイス・ウェインの名を知らないままに映画館へ向かいましたが、猫の絵には見覚えがありました。

猫に秘められた物語性にいち早く気づき、その魅力を世に知らしめてくれたルイスに、猫好きとしては感謝するばかりです。猫盛りだくさんかと思いきや、映画自体は猫に頼りすぎない普遍的な内容で、大切な人が死んだ後も、その愛は永遠に消えないものなのだという作品のメッセージに感動しました。

ルイスにとって創作は逃避であり、悲しみの表出であり、社会とのつながりでもあったのです。人生と世界を受容するため、妻のいない時間を生きるため、芸術が必要だったのだと思います。

どんな問題に直面しても、自分が愛するもの、美しいと感じるものへの思いを貫き通す天才肌の奇人。世界はこんなに美しいのに、時にひどく残酷になるのはなぜか。ルイスは 『良い電気』と『悪い電気』があるせいだと考えたのです。ルイスは世の現象全てを「電気」で説明する理論を振り回し周囲も観客も戸惑わせます。但し、終盤である人物が彼にこう言うのです。「あなたが電気と呼ぶものを、私は愛と呼ぶ」。とても印象的な言葉でした。

そんなルイスの目に映っていた世界や、エネルギーやインスピレーションのような。“電気”を体感できる幻想的な映像も本作の魅力のひとつ。ハチワレ猫の自然な愛らしさには、思わず頬がゆるんだ。

いつもながらカンバーバッチの演技が見事です。ルイスのような奇人を演じさせれば、カンバーバッチの個性がぴったりとはまっています。若い頃から精神を病む晩年まで、主人公の繊細で複雑な内面を絶妙に表現していました。その心の世界は不思議な映像としても描かれます。彼が妻と見る風景はイラストのように色鮮やかなのです。その美しさが2人の永遠の愛を具現して、感動的でした。

ネコを描き続けた画家の半生

19世紀から20世紀にかけてイギリスで大きな人気を誇った画家、イラストレーター ルイス・ウェインの半生を描く。

若くして父親を亡くし、弱冠20歳で母と5人の妹たちの家計を支えることに。

絵の技量については特筆すべき物があったが、天才肌ゆえか周囲に理解されづらいタイプの変わり者であった。

妹の家庭教師に来ていた女性エミリーと恋に落ちたが、家柄や年齢差を問題に他の家族には猛反対されてしまうが、2人は意志を貫き結婚。

愛する妻と飼い始めた猫との生活の中で猫を擬人化したイラストが人気を博していくが、妻の病は次第に重くなっていき――

伝統を重んじるイギリス社会においては彼の振る舞いはおそらく異端児であるが、妻と猫たちに注いだ愛情には純粋さを感じる。

そんな変わり者の天才画家をベネディクト・カンバーバッチが熱演している。

眠気が。。。

先に断っておきますが、実は観るまえから「多分、私は苦手なやつだな」と思っていた作品です。

確かにその猫の絵は見たことあるけど、ルイス・ウェインを全く知りません。また、猫について「可愛い」と思う程度の私。たまにYouTubeで猫動画は観ますけど、勿論飼うなんてことはあり得ません。

それでも、カンバーバッチだし、ルイスの妻・エミリーを演じるクレア・フォイに大きな期待を寄せ、TOHO火曜のサービスデイである夕方のシャンテへ。客入りは、17時20分開始という中途半端な時間とは言え公開1週目にしては空いています。。

で、果たして感想はと言えば、、、

「伝記」ではありますが、あまりディティールは語られず割とざっくりした内容で、更にファンタジー要素を取り込むことにより全体的に「雰囲気」押しです。特に前半戦は「三歩進んで二歩下がる」展開に眠気が。。。いや、私だけでなく他から明らかなイビキも聞こえます。それでも、やはり期待していたクレア・フォイの存在感と表情は素晴らしい。なのに、え、もう・・・

とは言え、伝記映画の醍醐味はやはり後半戦の波瀾万丈と思われるかもしれませんが、相変わらず淡々と、しかもダウナーな展開が続きます。眠気は乗り越えましたが、映画の方はファンタジー性がガッツリと画に「エフェクト」として表現され、もはやどういう気分で観たらいいか判らなくなりつつ111分。トイレ我慢しているわけでもないのに、心なしかエンドクレジットが長く感じました。

カンバーバッチは今回も間違いないです。また、ルイス・ウェインがどれだけ愛猫家から愛され、感謝されたことも理解できました。でも、ま、やはり私の好みとは違った感じです。残念。

電気的な愛、またはルイス・ウェインの伝記的な愛

両手で絵を描く素晴らしさ。しかも無茶苦茶速い。両手で文字を書くといえば『きっと、うまくいく』(2009)に出てきた校長先生。そして水森亜土しか知りませんでした。

経済観念が弱く、子供っぽいルイス・ウェイン。何でもチャレンジすることで自己を保っているようなところが個性的すぎるのです。特にボクシングをやってる姿なんてのは、まるでチャップリン。結婚するまでは「動物の絵といえば、やっぱり犬!」とか言ってたし、猫派よりも犬派だった意外性。19世紀ではまだまだ猫の価値がなく、ペットとしても普及していなかったようです。ペットとしての猫の地位を確立させたのはルイスだったわけですね!

シェイクスピアの「テンペスト」も重要な伏線となっていましたけど、転スラを思い出しちゃいました。嵐の悪夢を見る様子からして、ルイスのトラウマとなっていたことが窺える。そうして悲劇。猫の絵を描くことで彼の心は平常を保っていくストーリー。電気についての特許を取ることを目標にしていましたが、結局は猫のイラストで有名になったルイス。後半は妻が亡くなってからが中心となり、彼の心象風景も描かれます。特に森の中の湖の絵画的な映像が終盤にも登場するなんてのが、電気的な繋がりを象徴していて印象的。世界は美しい!

未来の夢を見るなんて・・・ひょっとしてドラえもんも?と妄想が拡がります。1400万605分の1の確率で出てくるかもしれません・・・

全60件中、21~40件目を表示