ヴィム・ヴェンダース プロデュース ブルーノート・ストーリーのレビュー・感想・評価

全9件を表示

ブルーノートの世界にどっぷりと漬かる

ほんの2〜3世代前の人達が生きた世界の恐ろしさを改めて知るとともに、その中で自分達の音楽を育ててきた黒人社会の強さを感じた。音楽が溢れていた往時のハーレムとはどんなところだったのだろう。

ミュージシャン達とのやり取りは、スクリーンに出てきたような綺麗事だけではなかったと言うことも匂わされている。

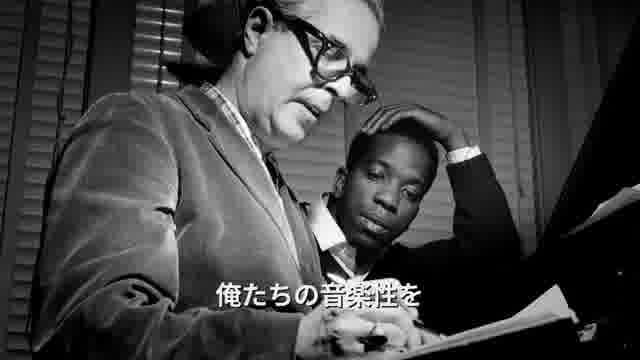

それでも、ライオンとウルフのダンスについて語るミュージシャン達の様子から、二人がどれだけ信頼され愛されていたのかが良く伝わってくる。

レーベルの深い存在意義

音楽ファンであれば誰もが知るブルーノートのレーベル誕生史。主人公はレーベル創設者であるライオン&ウルフ。ナチスによる迫害を受けた自身の経験と黒人アーティストの処遇を重ね合わせたことがレーベルの根本となっており、レーベルの存在意義には深い意味があった。レーベル運営もマーケティング優先ではなく、あくまでも自身の感性を頼りとしたリリース展開をしており、その感性とシンクロしたアーティストに対してはアーティスト以外の側面(周囲から煙たがられる部分)へも配慮が施されていた。ジャケットのコンセプトについても触れられていたが、思い返せばそのメッセージは知らぬ間に我々の意識に刻まれている。愛やセンスといった言葉の深い意味を教えてくれた。

補足的な感想ですが、当時の白人が黒人を殴る等する差別映像は今まで見たことない程に過激でショックでした。

戦争とJAZZ

今年2月、ロシアがウクライナに侵攻した。一日も早い停戦を求める声が世界中で叫ばれているが、一向に出口は見えない。歴史は繰り返すというが、戦火の拡大が不安だ。ウクライナのゼレンスキー大統領は、米議会でロシアの侵攻を喩えて「真珠湾攻撃」と言ったそうだが、プーチンの暴挙はポーランドに侵攻したヒトラーに喩えることもできるのではないのでだろうか。

歴史にイフは無いのだが、この映画で明らかになるのは、ブルーノートレコードというレーベルを作った2人のドイツ人は、ナチス政権下でのユダヤ迫害から逃れアメリカに渡ってきたということだ。ならば、ヒトラーがいなければ、あの名作の数々を生み出したブルーノートレコードは、なかったということになってしまうじゃないか!でも考えてみれば、黒人ミュージシャンが魂の音楽を生み出すことができたのは、酷い人種差別に苦しんでいたからかもしれないと思うと、悲しい歴史があるからこそ、それに対抗する芸術が生まれてきたといえるのかもしれない。

この映画を観てわかることは、力を持つ者が力で力の無い者を従わせようとするとき、芸術はより美しく、より強く、人の心を打つものになるということだろう。今のこの現実が、より強く美しい芸術を生む力になり、戦争と差別、貧困を無くす原動力として人々の心を動かすに違いない。

僕は今、ブルーノートの名作を聴き直しながら、新しいムーブメントを生み出した先人たちの愛に触れている。その愛が、ウクライナの人たち、あるいはこの戦争を支持する者にも届いてほしい。この世界から暴力という手段が永久に無くなり、誰もが幸せに暮らせる世界が来るよう心から祈る。

そうだったのか、ブルーノート

ジャズ好きには、よく知られている内容なのだろう。

しかし60年代半ばまでのアルバムを時々聴く程度の自分は、ブルーノートの歴史をよく知らないので、大喜びで観に行ったのだが、期待をはるかに上回る素晴らしい出来映えだった。

冒頭、「アイ・リメンバー・クリフォード」が流れた時点で、すでに感動。そのシックな雰囲気に、きっと良い作品に違いないと確信した。

エンドロールを見ると、ドイツ人っぽい名前が多いので、ドイツの映画なのだろう。

登場する人物は、公式HPの「Featuring」にある7~8人だけでなく、ヴァン・ゲルダーやR.カーターも出てくるし、T.モンクにも触れられる。(M.デイビスやコルトレーンは顔出し程度。)

ポイントは4つあると思う。

創業者の(a)アルフレッドと(b)フランシスの、人生および仕事のやり方。クールな(c)アルバム・ジャケット。そして、素晴らしい(d)録音・サウンド。これら全てが語られる。

この作品を見る限り、ブルーノートのサウンドはアルフレッドの独特の審美眼が根底にあるらしい。

ジャズ・クラブを渡り歩き、気に入った演奏家を連れてくる。リハーサルにも金を払い、完成度の高い音楽を作り上げる。

妻のL.ゴードンとの別れのエピソードも、“らしさ全開”なのだろう。

ブルーノートのジャケットと言えば、モダニズム・デザインと、色フィルターのかかった素晴らしい写真が思い浮かぶ。

デザイナーのR.マイルスは無名だったそうだが、彼の抜擢にも“アメリカ的”ではない感性がうかがえる。

写真はなんと、フランシスが撮ったもの。写真家として生計を立てていたのだった。寡黙で秘密主義者のフランシスの“人となり”や、撮影の様子が詳しく語られる。

驚くべきことではないのかもしれないが、レコーディングは夜に行われたらしい。

夜になれば疲れてくるかと思いきや、普段から深夜までクラブで演奏しているジャズ・ミュージシャンには真逆のようだ。演奏が進み、ミュージシャンが一番“ノってきた”ところで録音されれば、素晴らしい出来になる。

ヴァン・ゲルダーの録音のやり方も、少し触れられる。

本作を観て一番強い印象を受けるのが、“ナチから逃れてきたドイツのユダヤ系移民”ということで、人種差別を受けている黒人ミュージシャンたちから多大な共感とリスペクトを得ていたことだ。

2人がアメリカ白人では、こうはいかなかっただろう。

「角川シネマ有楽町」は、このところ音楽映画をよくやっているが、なかなか良い音響である。

前半は、インタビューされているミュージシャンのヒット曲がいくつか流される。

後半になって、気分が高揚した中で鳴った「モーニン」には、完全に痺れてしまった。アート・ブレイキーの暴露話が出てくるが、本当なの?!(笑)。

ただし、音楽は“ぶつ切り”ですぐに終わってしまうので、鑑賞までは期待しない方が良いと思う。

2時間があっという間に過ぎた。

再現アニメーションが頻繁に挿しはさまれるので、とても分かりやすい。

音楽史として見れば物足りないだろうが、このレーベルの本質にズバリ切り込んでいるのではないか。

自分にとっては、ブルーノート“全盛期”の最高の入門編だった。1週間限定上映では、もったいない。

音楽への純愛が美しい

レコードビジネスには、

とかくマネーゲームのような資本家が

活躍するストーリーが多くある中、

ブルーノートレーベルを立ち上げた2人のドイツ人は

対照的な姿勢でミュージシャンに接していたことが

関係者の証言でジワジワ浮き彫りになる。

利益は次作の資本にする。

まったく儲ける気のない2人。

ジャズ、シュウィング、ミュージシャンへの愛が強く

プライベートの色恋よりも

レコーディングスタジオで繰り広げられる

ジャズマン達の真夜中のセッションを愛し

癖のあるミュージシャン達を面倒見る人生を歩んだ2人を

エンジニアとミュージシャンが温かく振り返る。

ブルーノートレーベル、なんてピースフルで素敵なんだ。

好きだったレコードがまた更に好きになった。

音源を買い足しまくるよ。

素晴らしいドキュメンタリーをありがとう。

ビム・ベンダースプロデュースでは

「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス」以来の感動。

アートブレイキーのインチキさ、リアルタイムで感じたかったw

シュウィングさせて!

アルフレッド・ライオン、フランシス・ウルフ

ユダヤ系ドイツ人の二人が立ち上げたジャズレーベル、ブルーノート・レコードの物語

二人がとても大切にしていたことはスウィングしているか。ドイツ語訛りで、シュウィングさせて!と指示を出す。

スウィングしていると二人が上手いとは言えない微妙なダンスを踊り出す、ミュージシャンたちには、そのビミョーなダンスがレコーディングが上手く行ってる合図。

ハービー・ハンコックがダンスを再現していた。

ウェイン・ショーターがアート・ブレイキーのモノマネをしたり。

いつもフランシスが写真を撮り、時には譜面台の下の隙間から覗き込むように撮影したり、それらをレコードジャケットに使って、グラフィックデザイナーのリード・マイルスが最高にカッコイイジャケットに仕立てる。

私は高校生の頃、モダンジャズに目覚めて、その頃はまだネットもなくYouTubeみたいな便利なものはないので、waveでCDのジャケ買いをしていた。そのほとんどがブルーノートレコードだった。

インタビューに答えていたミュージシャンたち、ミュージシャンたちが語っていた亡きミュージシャンたち皆の

ブルーノートレコードの録音やライオン&ウルフへの愛を感じることが出来る。

ひとつだけ、再現エピソードがCGなのはそれはいい。でも演奏のそこはその時の映像がないなら他のでもいいし、それこそフランシスが撮った写真だけでいいでしょってところまでCGにしてたところだけは残念だった。

他はもう本当に見てよかった。

懐かしい音

全9件を表示