アフター・ヤンのレビュー・感想・評価

全92件中、81~92件目を表示

達観し観念する。歴史には勝てない。

『凱里ブルース』(2015年)や「ロングデイズ・ジャーニー この夜の涯へ』(2018年)のビー・ガン監督が気になって仕方がない昨今。新作も出てこないし、動向さえ聞こえてこない。で、『コロンバス』(2017年)から5年、やっと2作目というコゴナダ監督作品。小津が好きで、野田高梧からペンネームをコゴナダにした、というだけで相当のオタクな人物だと想像できる。その描く作品は「誰も絶叫しない」のだ。あたかも笠智衆が微笑みながら原節子に「アリガト」という清とした佇まい。ビー・ガンの狂気にも似たワンカット映像とともに、コゴナダ監督の「深い場所にある狂気」をヒリヒリと感じる快感が、本作にもある。

家族のように生活していたAIロボット召使い「ヤン」が突然故障。修理もままならない内に彼の辿ってきた歴史が判明してくる。という近未来ドラマ。長い長いヤンの歴史の帰結に、我々は歴史の一部に過ぎない、という邯鄲の夢のような真理を突きつけられる。前作の『コロンバス』では都市と建造物が否定し得ない歴史の証言者として立ちはだかったのに、似ている。そしてコゴナダ監督は、そんな戦いようのない「歴史」に静かに降伏し、リスペクトしていくのだ。達観し観念し、家族のパターン化を追求した小津安二郎のように。

AIの走馬灯

とにかく聞こえてくる音色が美しい。家族とは何か、愛とは何か、AIと人間との違いは何か。ヤンのメモリに保存されている記憶の断片を見ながら考えてしまう。

AIにも走馬灯があれば、きっと美しい思い出だけがフィルタリングされて、人工脳の中で再生されるのだろう。

ヤンが故障する前に不快な記憶を消去してしまったのだろうか。そうだとすると、ジェイクが再生したヤンの記憶が、追憶のエピソードばかりということに合点がいく。

美しい近未来の映像に目が奪われてしまうが、デストピア的なことも語られている。お金がある人は、自分の親族のクローンを自分の子供として育てていたり、アジア系の子供を合法的に斡旋する組織があったりする。

美しい音楽と映像でα波が次から次へとやってくる。心地よくウトウトしながら鑑賞してもよし、たっぷり考えに耽るのもよし。そんな作品でございます。

趣旨が(映画の構造上)理解しにくい点もあるが、今週では対抗以上。

今年310本目(合計585本目/今月(2022年10月度)24本目)。

※ 「劇場版ソードアートオンライン」については鑑賞はしたものの(同、2021年版の前作もみています)、おそらく「正当なジャッジ」ができるのは原作ファンメインとなると思うので飛ばします。しいて言えば、アスナちゃん役の戸松遥さんが頑張っていらっしゃった点、次作(6フロア以上の探索?あるの?)の期待もあります。特に減点対象なく5.0)。

さて、こちらの作品。

こちらも近未来のIT技術が発達していたら?という趣旨の、中国(ここでは、大陸のみをさす)の方も入ってきたタイプの映画。最近よく見ますよね。

リアル日本(世界)の2022年時点でもAIという技術は目覚ましく進歩しているので、映画内で描かれていることは完全に達成はされないとしても「趣旨的には」一部達成しているものと思えるし、究極論としては「AIと人間との共存」というテーマであり、この点に関しては映画内での描写が丁寧なのでストーリーとしては入っていきやすいです。この「ITネタうんぬん」に関しては、「ぼくらのよあけ」もそうですが、こちらの映画は主に「大人向け」であるので、小中学生の子が見ることが(積極的に)想定されていない以上、多少高度な話題が飛んできても仕方がないし、趣旨としては理解できます。

ストーリーの展開としては全然違うのだけど、「AIとの共存」という観点では、今年の1月だったか2月だったか、「恋人はアンドロイド」に似た雰囲気(人間とAIは共存しうるか)という部分を感じました。

なお、映画内で「アジア人」という「大きなくくり」で描かれている関係上、「コチュジャン」の話が突如登場したり(←コチュジャンは韓国の調味料)という点は確認はしていますが、それも常識範囲内の話で(換言すれば、一般的な日本の韓国料理店で普段目にしないようなマニアックな韓国調味料の話をされても???になる)、おそらく「アジア人」といっても「中国・韓国(北朝鮮)・日本…」という点を「積極的に」意識していないのでは…と思えます。

他の方も書かれている通り、展開が結構独特で他の映画と比較が難しいものの(あえてあげれば、「恋人はアンドロイド」や「アイの歌声~」?)、趣旨的には理解はできるし、外国からみた「アジア人の印象」という観点では概ね妥当な描写がされている(この点、現代中国で皇帝がいるだの、今だに清王朝が続いているだのといった「なんちゃって中国」にになっていない)点も踏まえると、特に減点対象は見出しにくいところです。

ただ、やはりどうしても「独特な世界観」が終始漂うのも事実なので、気になる方は他の方の評価や、公式サイトやここの予告編なども見て決めることをお勧めします(10/21の週では、「RRR」とこの映画の一騎打ちではないか…という気がします)。

特に減点対象まで見出しにくかったので、フルスコアにしています。

どっち?

あまりにもしずか

喪失と映画

2022年。コゴナダ監督。クローン技術もロボット技術も確立している近未来。中国系の養女を育てる夫婦の元にいる中国系「文化ロボット」ヤンが動かなくなる。すっかりなついてた養女、中国茶に魅せられて仕事にしている白人系の父、忙しく働く黒人系の妻がその喪失を受け止めるまでを静かに描く。

ロボットを製作する巨大企業のインフラ的影響力(GAFA的)、ロボットやクローン技術で生まれた人間の感情や周囲との関係、よくある隣人問題や家族問題、などを含む重層で多様な物語。

ヤンが残した1日数秒の映像を残された夫や妻が見るのだが、巻き戻したりしながらみるそれらの映像は映画製作の比喩になっている。断片化された映像をつないで物語にする映画。特に、監督が敬愛している小津安二郎監督作品の無人のショットのように、定型的な物語に役立つための断片ではなく、物語の「余白」として余韻を残すような断片ショット。そこに物語はもちろんあるのだが、それに収まらない映像。それらは、中途半端に開いたドアやカーテンであり、外の景色を反射しつつ中の人物を透かして写す車窓である。

メイメイ グァグァ プレイ…リピート…なぜかその光景がお茶の中に見えた

この美しさを感覚で捉えたい。やたらと情緒的で美しい旋律/音楽(メロディー)が寄り添う。だから、まずヤンのメモリーを見るモンタージュで鳥肌が立った。本当は観客たちはヤンのいた生活なんて知らないはずなのに、見ているうちにまるで一緒に時を過ごしてきたかのような錯覚に陥ってどうしようもなく愛しく、切なくなった。お別れしたくない…記憶で生き続けるあの人のことを自由に飛ぶあのメロディーみたいに思い出しながら、眠れない夜に見たい。自分もそんなふうに誰かにとって思い出してもらえるような存在になれるだろうか。

父:白人、母:黒人、子:アジア人という家族構成。ヤンがミカに話す接ぎ木の話が象徴的で印象に残った。誰かの記憶を盗み見るということ。とりわけテクノ(やクローン)という本来バックグラウンドの存在しないものにおいては、誰かがそうすること自体がもしかすると自己の確立につながるのかも。アイデンティティークライシスと言うほどではないかもしれないけど、この移民社会あるいは世界規模でどうやって自分と他者を結びつけて居場所を見つけるか?『コロンバス』に続いて、脚本監督編集と務める自身のアイデンティティーを絡めつつ描くSFチックな家族ドラマが静かに沁み入った…。こうした反復は ---作品として大丈夫、ミカがいい子に育つだろうなと思えるだけじゃなく--- 世界平和ってほど壮大かつ具体的なものではないかもしれないけど、これからの世の中を色々な背景を持った人たちと一緒に生きてく手助けにもなるかなと思えた。

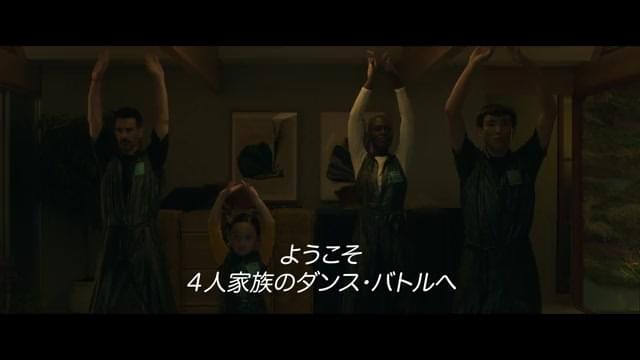

思いがけないダンスバトルからの、茶葉専門店を営むコリン・ファレル。個人的にはヨルゴス・ランティモス作品などアート系に出ているときくらいの髪型のほうが本作にマッチしている気もしたけど、コリン・ファレルと言ったらコレな従来のツンツンヘアーにマスタッシュの組み合わせも新鮮でいい。画角としては普段はシネスコでありながら、FaceTimeみたいなショットになるとスタンダードと使い分けていた。

♪Glide/ミツキ

とにかく全部が美しい

今年観た映画の中で、1番余韻の残る素晴らしい作品だった。

AIが感情を搭載して生まれてきたら、きっと必ず出会う問題。

機械だけど家族。

AIが人間より感情豊かにプログラミングされたら、更に感情を学習できるとしたら、その上意思も持っているなら、もうそれは機械なんだろうか。

とにかく美しい映像美、軽くはないテーマなのに穏やかで優しい空気感、衣装や髪型も凝ってて家族構成もとても新しく、色んな意味で面白かった。なるほどこういう未来もあるのかなと。

所々で泣けた。

子役の子が何しろ上手い。

演技上手い、歌上手い。

題名がまた良いなと思った。

最後まで観てやっとわかるのもいい。

カズオ・イシグロの『クララとお日さま』と比較しながら観たのだが、どちらもAIが身近になってきたら、本当に他人事ではない話だと思う。

外国映画では珍しい「侘び寂び」

キノフィルムズ試写室にて鑑賞。

近未来でAIロボットが家族と共に暮らす世界で、AIロボットが故障してしまう。

今まで4人家族だったのが3人家族になる感覚が、閑寂と共に奥深く敬愛を見せる家族の姿として描かれる。こうした姿は美しく、なかなか外国映画では見られない「侘び寂び」が描かれた稀有な映画ではなかろうか。

本作のコゴナダ監督は、小津安二郎監督を敬愛しているとのことにも納得してしまう綺麗な映像、登場人物の心のひだを描くような展開が素晴らしい。

ちなみに、コゴナダ監督の名前の由来は、小津安二郎監督作品で多くの脚本を手掛けた野田高梧さんのお名前から。

故障したAIロボットの記憶を辿るシーンは、いかにもSF映画っぽくて美しく、AIロボットが恋することなど無いとは思うのだが彼の記憶に出てくる女性は美しい。

また、序盤でのダンスシーンは、本作の見どころかも知れない。

……と書いてきたが、個人的にはデジャヴ感たっぷりの作品に見えてしまったことから、さほどのめり込めず、微妙な映画に見えてしまったのは惜しい。

<映倫No.49380>

ヤンのあとに続くもの

Columbusとは少し違う雰囲気でしたが、場所や時間にも感情が流れているような描き方は同じで、とても素敵な映画でした。

ヤンの思慮深い話し方、優しい眼差しが時を経てから鮮明になっていくのが、これはSF映画だけど現実もそうだよな…とジーンとしました。

きっとヤンは、『自分』には終わりがくること、でも残るものがあること、をきちんと理解して日々を過ごしていたんだと思います。

ヤンはとても素敵で、会えなくなってしまって淋しいけど、きっと幸せだっただろうなって思えたのが良かったです。

夏葉社から出版された訳書『さよならのあとで』を読んだときの気持ちに、なんだか似ていました。

あと日本人が、わーっ!と思うようなシーンがいくつもあって、それもなんだか嬉しかったです。

全92件中、81~92件目を表示