アフター・ヤンのレビュー・感想・評価

全92件中、21~40件目を表示

どこか懐かしい、未来。

イニシェリン島の精霊の流れでコリン・ファレルの作品を鑑賞。

アンドロイドの話としか知らずに鑑賞したが、とてもいい!

# 世界観

未来と過去の伝統が共存した世界。

テクノロジーが進歩しているのにどこか温かく感じる世界。こんな未来になってたらいいなあ。

# 演出

明かりが暗い中でも、温かい雰囲気を醸し出しており、 その中で、明るい自然と家族のシーンがより一層際立って見えた。そして、最後の終わり方。あんな終わり方をする映画は初めて。

アンドロイドであるけど、そのような描写がほとんどないのも好印象。

# 脚本

哲学的な問いが多く難しい一方で、明らかになる秘密もあり、面白かった。中途半端ではあるが、全部を描かないあたりが余韻をさらに際立たせる。

# キャスト

コリン・ファレルは自然な演技がうまい!昔、大作にひっぱりだこだった頃より今のほうがいい。

# 音楽

坂本龍一のベース音楽、シンプルなんだけど耳に残り、世界観を一気に作っている。戦場のメリークリスマスみたく、不思議な感覚に陥る。

派手さはなく、ドラマティックな展開もないんだけど、観たあとは心地よい気分になりました。

2023年劇場鑑賞19本目

未来のAIロボット?

そこはかとないブレードランナー感

そこはかとないブレードランナー感を感じてしまった。

ハードボイルド要素を抜いた、かつドゥニ・ビルヌーブ風映像とでも言おうか。

リドリー・スコット監督のブレードランナー、その最後でレプリカントのロイが

わたしの見たものを見せてやりたい、のような言葉を残して命尽きたように覚えている。

(勘違いなら陳謝)

長らくその景色がどんなものだったのか、何を経験してきたのか、

垣間見ることは恐ろしいようであり、だからこそ気になり続けていた。

もちろん重なる所はないが本作に、そんなロイの姿をだぶらせている。

記憶として残る、残す時、

心にいったい、そうせしめるだけの何が飛来しているというのか。

はっ、とする瞬間。セレンディピティ。

ヤンのそれが一日の数秒間だけと限られていたならなお、

それら印象的瞬間の積み重ねが「私」という時系列を、

「心」そのものを紡いでいるのかもしれない、と改めて本作に振り返る。

だからしてありふれた日常もヤンのメモリーの中

美しきアートとなって保存されている。

無意識にしろ意識的にしろ選び抜いた心と記憶の不思議。

わたしもすべてを覚えていないなら、

思い出せる断片を大事にしたいと思う。

何より記憶の美しさを際立たせるのは、

主を失ってもなお、というくだりだろう。

主観でありながら、もう二度と立ち返ることのできない完全無欠の客観視点は

生命の儚さを印象付けて止まない。

生の一回生。

もうヤンは起動しない。

事実がひたすら心に沁みる。

原作が読んでみたくなった。

想像以上に刺さる作品だった。

誰にでも合わないかも…… でも、優しい優しい作品

なんか思ってたのと違う

アジア人とは何なのか

アジア系の女の子を養子に持った一家で家族のように過ごしていた人型ロボットヤンがある日突然故障し、ヤンの中に残った記録と共にヤンと過ごした日々を思い返す家族の話。

恐らくヤンがこの一家に来たのは単に家政婦的な役割と中国人(系?)のミンが家族の中で疎外感を感じないようにするため。でもヤンは中国に住んだこともないから、求められている役割と自分の見た目とルーツの乖離に多少の葛藤はあったっぽい。

中国文化に傾倒しているように見える一家も、ミンがコチュジャンを作ったと嬉しそうに言っていたり、ラーメンを一緒に食べる夫妻だったり、どことなくアジアの文化が混在している。この、アジアという大きな括りに傾倒しているのかピンポイントで中国が良いのか不明な、リベラルで裕福な家の"異文化理解しています感"がリアル。

4人全員が写っている写真を飾っているけど、ヤンのメモリには自分のいない3人の姿が記録されているように、一家は良好な関係を築いていて家族の一員のように受け入れていたと思っていても、ヤンの視点では夫妻についてはどこか1歩離れて見ていたのが少し切ない。

「アジアとは何なのか」、アジアの文化について深く語るジェイクや老子の言葉に少し感銘を受けるカイラを見て、ヤンと同じように自分もそう思った。アジアの文化を褒めながら「人間になりたかったかな」と少し上から目線なジェイクが、「西洋人になりたかったかな」に置き換えれるような気がする。やっぱ西洋人になりたいもんな私は。そもそも1歩引いて少しはにかんだような顔でいつもそばにいるヤン自体が、いかにも西洋人がアジア人を模して作った感があるしなぁ。

過去のシーン、なんか同じこと2回言ったり結構反復されてて変だなと思ったのだけど、私はあれ、やんの記録を見返すように自分の記憶でも同じところを何度か思い返したりしてるからなのかなと思った。ただ、中国の文化ごちゃごちゃ話してる時にそれやられると何も話が入ってこんです。

不思議な世界観

結局

その映画の雰囲気を好きな人は、その映画に対する評価は高いし、そうでなければ、当然低い評価となる。(と思っていた)

よく、矛盾点などを見つけて、厳しい評価にする人がいて、どうしてそこが気になるのかなあ、と不思議な気持ちを持つことも多かった。しかし、この映画を見て、評価の観点が違ったんだという当たり前のことに気づいた。

たぶん、この映画の内容については私はあまり理解していないが、それでもこの雰囲気はとても好きだ。

雰囲気(その映画の世界観)を作っているのは、音響だったり、構図だったり、出演者の演技だったり(もちろんストーリーも)するのだろう。そして、それらを形作っているのは何より監督の意図であろう。

なのに、今回、監督の意図をさほど読み取ったわけでもないまま、どこがどうというわけでもなく、見ていて心地よく、とても好きな映画のひとつになった。

追記)

二回目を見て、改めてよい作品だなと思った。アジア的というよりも日本的なものを感じた。「日日是好日」と共通なものを感じた。

この監督さんの他の作品を見てみたい。

切ない記憶

人工物の死生観

コリン・ファレル久しぶりでした。

「フォーンブース」がお気に入りで、リメイクの「トータルリコール」はそのあとだったと思うけど、それ以降はいくつか観た気もするけど、あまり印象が無いです。

コゴナダ監督は初見ですが、固定カメラで美しい画面が印象的ですね。ヴィルヌーブ監督が洋の様式美とするならば、こちらは少しアジアの様式美を取り込んだ感じか。

SF映画としてのギミックは、映話というべき電話と、全体像が見えない車、”テクノ”と呼ばれる人工人間くらい。未来を押し付けずに、現代人からして違和感のない、未来の当たり前の生活感をうまく表現できていた。

中国系の子供ミカが慕うテクノであるヤンが、ある日突然動かなくなってしまう。ヤンを治そうと父親(コリンファレル)はあちこちあたるが、うまくいかない。そんな中で、ヤンの中のチップにビデオデータが記録されている事が判明。その映像を手掛かりに、ヤンの過去を遡る。そして、静かに静かに物語は進み、ヤンに関わっていた人たちの思いや人生をほんのりと映し出す。

アイボのように、人工ペットを家族として愛情を注ぐように、人工物に人が情を移すのは普通だと思う。本作はそれを超えて、その人工物がどのように感じていたのかを想像していく物語だ。もしかすると、深い想いがあったのかもしれないし、そうではなく無機のプログラムの反応があっただけなのかもしれない。

ヤンが動いているうちはわからなかったが、彼が失われてしまったからこそ動く感情があることで、彼の存在がより際立つ。彼に感情や感傷があったかは定かではないが、彼を取り巻く人間たちに影響を与えていたのは事実として残る。生物か否かに関わらず、その影響が重要だということだろうか。

テクノであるヤンの死(?)は、治るかもしれないという期待感と、治らないと判るまでの間の曖昧な時間が、人間の死とは違う。こうした今までに無い状況を、どう受け入れればよいのか、ヤンの遺したものは何だったのか、心の体操として捉えると面白い作品であった。

シネフィル系映画オタクの品のある小津オマージュ

本作のコゴナタ監督はvideo essayという、映画監督の映像から様々な作家性を分析するという動画を何本もつくっていた生粋の映画オタクである。

そこでは小津安二郎、ベルイマン、ヒッチコック 、ブレッソン、ゴダールなどの大巨匠の作品を取り上げており、彼の作風もそれらの作品を土台とした映画の美学が通底していることがわかる。

特に小津への敬愛は相当なもののようで、

本作でも何回かその片鱗をみせていた。

しかしそれもこれ見よがしなオマージュでは一切なくて、さりげなく品がある。

家族愛というテーマ、定点カメラや建築などの空間へのこだわり、細やかな小津イズムが感じられる。

サントラは日系アメリカ人のaska matsumiya氏が手掛け、リリィシュシュのカバーソング、UAの水色などが使われており、テーマソングは坂本龍一に頼んだりと、日本オタク的な側面もみえて、映画、音楽マニアとしてはそういうマニアックな楽しみ方もできる。

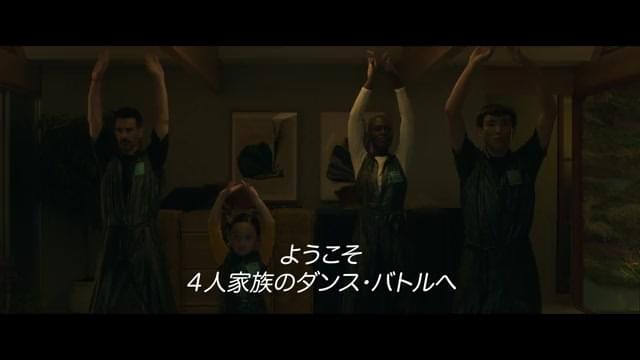

意外だったのはオープニングのダンスバトルで、彼の作風的に考えられないようなテンションだったので、あのようなこともできるのかと伸びしろのようなものを感じた。

「記憶」に関する物語を静謐な世界観で描いた一作。

短編小説を原作として、ノスタルジックな雰囲気とSF的な描写が絶妙なバランスで調和した作品。予告編を見ただけでも抑制的なトーンが伝わってくるけど、不思議な余韻を残すラストシーンまでゴゴナダ監督の語り口は終始一貫しています。さしずめ派手な見せ場を省いた『DUNE/砂の惑星』(2021)といったところ。ミニマリスト的、と表現しても良いような、簡素かつ静かな語り口が最近のSF映画の潮流なのでしょうか。

細部まできっちり描写しつつ、柔らかな光を多用するという画面作りは、静謐な作品の語り口と調和していて、より世界観の一貫性を高めています。SF的な要素は随所にちりばめられているけど、どれももう少ししたら実現しそう、という現実との地続き感があって、だからこそヤンの残した映像に奇妙な生々しさ、親近感を感じさせます。

コリン・ファレル(ジェイク)もジョディ・ターナー=スミス(カイラ)も、もちろんみごとな演技を見せてくれますが、二人の娘を演じたマレア・エマ・チャンドラウィジャヤは特に素晴らしく、印象的です。またヤンを演じたジャスティン・H・ミンは、人型ロボットの雰囲気を漂わせつつも、人間的な温かみのある視線、表情がとても良く、彼の演技によって物語に強い説得力が加わっています。

鑑賞前は『デトロイト:ビカム ヒューマン』のような作品なのかと思っていたら、サイバーパンクじゃない『サイバーパンク2077』だったとは!ブレインダンス的な技術も出てくるし。

SF好きでなくてもそうでなくても楽しめる作品ですが、静かで謎めいた描写が続くので、心身に疲労が溜まっている時の鑑賞は、人によってはよい導眠剤になるかも。作品を存分に味わうならば、おめめぱっちりの時に観るのがおすすめ。

俺たちはロボットじゃない人間そのものだ

コゴナダは韓国系アメリカ人らしいがそのせいかはわからないが、欧米人のシノワズリ、オリエンタリズムを感じてしまう。日本茶飲んで、座禅組んで、兵法読んでるようなIT系の人みたいな、ノリを感じてしまう。

何より、親が黒人、白人でその養子とそのケアをするロボットが黄色人って構図から差別的に思える。黄色人は黄色人から生まれるし、ケアするために生まれているわけでもない。黄色人男性優しそうというステレオタイプを踏襲している。

これ事態が差別的な見方かもしれないが、黒白カップルの間に黄の養子をもらって、黄ロボットに面倒みさせていたら、自らのルーツを認識するときにどうしたって黄ロボットに懐くだろう。そのあたりの考えをもっと聞いてみたいが、この映画ではそこに全く触れない。アメリカの養子文化を知る良い機会なのに。

アジア的循環型世界観に驚いてもいいけど、アジア人の私にはそれをロボットに言わせることで、アジア人をロボットかのように思ってしまうのでないか。欧米の他の肌の色の人がこれに感心するのはいいけれど、日本人がこれ観て感心するかな?

ラーメンすするのを下品と思い、ジャンプカットしてしまうのは悲しい。

A24 Ada lamb

全92件中、21~40件目を表示