ドライブ・マイ・カーのレビュー・感想・評価

全795件中、681~700件目を表示

暗喩が凄いです…!

原作の村上春樹作品は未読ですが、予告が何となく懐かしいというかノスタルジーで観ようと思っていた本作!!

車好きとしては、SABBが懐かしく「走るやろなー」が第一印象。

ストーリーも重厚で、演出の一つゞが意味を持っていて、観賞後は心地よい疲労感でした。

俳優では、岡田将生が良かったです。俳優が俳優の役というのは難しいor簡単なのだろうか…(*´Д`)この年代の俳優で今後期待したいと思います♪

タバコのタイミングや子供の事、頬の傷など各所に爆弾があると思いました。(私のオツムでは、あと2回観ねば理解が…笑) 私自身未婚ですが、結婚したら1日2回は、“目薬をささないと”と思いました◡̈

激しいのが好きな方は、無理かもしれません。後、お腹は空いて無い時に!(無音シーンが多々あります。お隣の女性が盛大にお腹鳴ってました(´・ω・`))

是非ご観賞下さい。

直ぐに映画館に駆けつけろ!

掛け値なしの名作。直ぐに映画館に駆けつけろ。

3時間を超える作品だから、上映前に必ずトイレに行って用を足すこと。

上映初日に鑑賞したかったが、村上春樹の原作をまだ読んでおらず後回しにした。原作を読んで、それほどの作品と思わなかった。これでカンヌ国際映画祭で脚本・脚色賞を取れるものかなと考えていた。

見終わって、66歳になる私が涙目になった。

映画は原作を超えて、素晴らしい名作になっているのだ。原作をにくいほどに脚色を与えて、素晴らしい作品になっている。主人公を俳優から俳優兼演出家に変更している。その妻も脚本家に変えている。その他脚色が全てに当たっている。おまけに、チェーホフの戯曲「ワーニャ伯父さん」を絡ませて、見事と言うしかない。これで作品賞を獲得できなかったのは、その作劇法が欧米人に合わなかったからではないか。丁寧に作られたのが、受けなかったのか。でも、日本人らしくて良い。

ちょっと残念に思ったのは、地滑り後の現場での西島秀俊の演技。感情が籠もっていないように見えた。寒さのせいかなと思った。欠点はこれぐらいか。北海道へのドライブ中、無音になる場面があった。これも効果的だった。時間が止まったのように感じた。

織り重なる人、劇中劇、妻の脚本、現実、多層構造のリアル

・余計な要素が多いとの指摘もあるが、この映画で描かれる人間がそもそもテーマとして余計な要素から成り立っている事を突きつけてる。純な要素だけで人はできてない事が、震えさせる映画だなち。

・演じる俳優がバラバラの言語を話す演劇の妙味。

言語が棒読みから感情を乗せる事が劇中劇でも本編でもなされていて、あたかも登場人物が棒読み的ステレオタイプから背景のある影も毒もある立体になっていく事が浮き彫りななる。しかも、それは言語自体で説明不能なものも含む。見事に体現してた劇中劇。

映画や意味を直線的な説明で観るなら、批判しか出ないかもしれないが、

でも、主人公も運転手も岡田も妻も、みんな余計な要素を含んで生きている。

その余計なモノの摩擦が、人生に与える大きさに苦しくもあり、救いでもあり。

そういう立体化された人間劇に震えた。

なんだか引き込まれる

好き嫌いが大きく分かれる映画。一部が終わりキャストクレジットの入れ方がすごく良い。今までは全て前フリでこれから何が始まるのかって感じで引き込まれる。全体を通しての抑揚のないセリフだからこそ淡々と見れるし流石の演出。これがテレビや下手な映画みたいな感情爆発分かりやすいセリフまわしだと絶対に白ける。脚本もあまり抑揚がない分感情を乗せる演出を取りがちだがそこは監督の手腕だと思う。

西島も三浦も役を作って来てるって感じがせず素晴らしい。変わり者同士が惹かれ合って行く感じが良い。

最後の手話メッセージもラストに相応しく見応えがある。現実と劇中劇のリンクも前半と後半にあり伝わる。

撮影や絵の構図が素晴らしくだから観ていられるってシーンも多々ある。監督、役者、カメラ等などすべてが噛み合って素晴らしい映画になっている。映画の教科書を作るならこの作品は載せないとって作品。

「言葉」を体に慣らしていく

多くの方がおっしゃる通り、3時間の長尺がまったく気になりませんでした。

独特なセリフ回しのなか、ストーリーが大きく展開するわけでもないのに、最期の最後まで惹きつけられました。

作中劇のワークショップシーンは、濱口竜介監督の実際の演出方法だそうです。

台本(テキスト)を淡々と読み上げる作業を繰り返し、言葉を体に慣らしていく。

きっと本作でも、丹念にこの準備がなされたのだと想像しています。

この演出方法により作り上げられた、多言語による作中劇は見事で、コミュニケーションにおける「言葉」の持つ役割を考えさせられます。

コミュニケーションにおける、言葉(テキスト)に、感情、体感覚、相互の関係性、空間、環境要因が取り入られながら、コミュニケーションが成立していることが良くわかります。

公園での練習シーンや、ラストの舞台でも、そのことが深く染み入りました。

西島さん演じる主人公が亡き妻に対して抱いてきた特別な想いや、向き合うことのできなかった感情は、演じないことによって表現されていきます。

だからこそ、ラストシーンでの「言葉」を使って発露される感情は、私には大きく響きました。

そして運転手の彼女は、運転しないときには「文庫本(言葉)」を手放さない。感情に向き合わないようにするため、言葉の中に逃避しているように感じました。

濱口竜介の次回作「偶然と想像」(2021年12月公開予定)も楽しみです。

ビートルズは大好きだけど、村上春樹作品はまったく読んだことがありません。

読んでみたいという欲求が高まるまで、もう少し待ってみます。

3時間って長い

自分が何とかできたかもしれない状況で大事な人を失った後の遺された者の悲しさ辛さ、それでも生きていくのだと決意する強さ。

そういったことはわかるけど、なんか余計な要素が多い。演じる俳優がバラバラの言語を話す演劇ってほんとに面白いの?なんで広島に韓国人しかも妻は鴦の夫婦がいるの?説明してたけど説得力なし。多様性はわかるが。緑内障のくだりとか、高槻がする左目をペンで突く話と繋げているのだとしても大して意味はなく、そういった一つ一つがメインテーマに繋がるわけでも特にない。なんでこんなに長くしたのか、私にはわからなかった。

ファンってのもあるのかもしれないけど、車の後部座席で向かい合ってアップで岡田将生が延々と話すシーンが良かった。岡田将生が出てなかったらもっとつまんなく感じたかも。

しかし数分間の顔面殴打で数日後に死ぬってことあるのかな。

大事なことは小さく語られる

福井の映画好きは映画館で観なかったことを後悔する

DVDとかで良い映画に出会うと、映画館で観たかった、と悔しくなる。そういう作品。

すごく新鮮な映画体験だった。

他の方も書いているように重奏的。

オムニバスじゃなくて、並行して進んで行く感じ。

目の前の映像とは別に観客の想像力をうまく使っているんじゃないだろうか、

それは始まりから巧妙に仕掛けられていたんじゃないだろうか、

観客の想像力によって成り立つのは、まさに演劇の世界だよなぁ、

等々、後になって思ったけど。

でも、重奏的な物語を観賞中けっして複雑に感じない自然な構成。

今でも目に浮かぶ、すばらしい映像。

間違いなく、今年のベスト。

上映中もう一度観に行きたい。

昨年の私的ベスト「はちどり」を上映したのが、福井県ではテアトルサンクだけだったのですが、今作も今のところテアトルサンクだけ。

本当にありがたい映画館です。

「言葉」なんて

私にとって

「村上春樹」…苦手

「演劇」…不勉強

「チェーホフ」…誰だっけ

というレベルの前提弱者として観賞。

もちろんそんな予習は必要ない訳だけど。

車内での膨大な心情吐露。

そして膨大な「間」

2時間にわたる長い長い前フリは、ストーリーが動き出す残り1時間のための重要な助走。

どれだけ近しい人物であっても、「言葉」で相手を知ったつもりになっているだけかもしれない。

しかし。

主人公が演出する芝居は、多くの言語どころか、手話まで表現に利用する。

「言葉でわかり合う」という事への皮肉なのか、熱望なのか。

淡々と、無感情に見える会話、そして物語は、彼のお芝居の稽古ともリンクしていたり。

…とまぁ、分かったフリして書いてみているが、多分印象はそれぞれだと思うし、この「淡々と」に飽きてしまう人もいるだろう。

私はあの韓国式手話で会話する女のコに感情を寄せていた気がする。

観た方なら、それぞれ心を寄せるキャラクターがいたのではないだろうか。

「こうあるべき」を押し付けてこない。

分かりあえなくてもいい。

でも、それぞれ大事なものがある。

不思議な空気感

先週末は特に観たい新作がなく、たまたま上映時間の都合がよかった本作を鑑賞してきました。事前情報をいっさい入れずに行ったので、冒頭から流れるいつもの見慣れた作品とは異なる雰囲気に、やや違和感を覚えました。しかし、ほどなくこれが舞台演劇の醸し出す空気感だとわかり、徐々に浸ることができました。もっとも舞台演劇を鑑賞したことがないので、想像でしかありませんが…。

そんな独特の雰囲気を作り出しているのが、車内でカセットテープから流れる、やや無機質な音声。それとオーバーラップするかのような現実の流れ。しかも、それが重なっているような、いないような絶妙な台詞回し。そんな実在の戯曲と重ねられた脚本を、序盤は霧島れいかさん、中盤は岡田将生くん、終盤は三浦透子さんがグイグイ引っ張ります。この三人が西島秀俊さんとのやりとりで見せる演技が、三者三様ですばらしかったです。

特に大きな事件が起きるわけでもなく、淡々と流れるストーリーなのに、なぜか目が離せませんでした。夢中になって観ていたというより、気づけば浸っていたというような不思議な感覚でした。途中で、演劇論や人生哲学的なくだりがあり、難しくて理解できない部分もあったのですが、それさえ心地よく感じてしまいました。

最も印象的だったのは、ラストの家福とみさきのシーン。このシーンのためにここまでに長い時間をかけて二人を描いてきたのかと、ここで一気に収束するような感じがしました。みさきが語る過去から、彼女の人柄や人生観が伝わり、家福も自然と自分と向き合っていきます。人は矛盾に満ちた生き物で、それを他者が論理的に理解できない。そもそも自分を理解するのも単純なことではない。さまざま飲み込んで生きていくしかないが、そこにあるのは絶望ばかりでもない。二人のやりとりを観ながらそんなことを感じていました。

ただ、自分にはちょっと難しい作品でした。普段ほとんど読書をしないので、村上春樹さんの作品にもロシア文学にも疎く、本作を十分に味わえなかった気がします。特に劇中劇の内容がさっぱりわからなかったのは致命的でした。他のかたのレビューを参考にして、機会があればまた観てみたいと思います。

タイトルなし(ネタバレ)

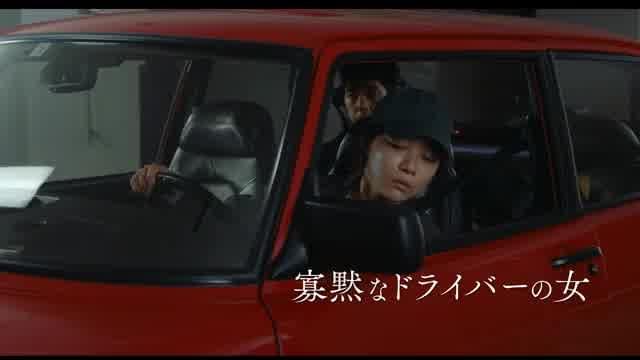

舞台の俳優兼演出家の家福悠介(西島秀俊)。

彼が創り出す舞台作品は、著名な戯曲をもとにしているが、世界各国の言語が入り混じる独特のもの。

私生活では20年以上連れ添った妻の音(霧島れいか)と穏やかながらも満ち足りた日々を送っていた。

しかし、ふたりの間に障壁がなかったわけではない。

十数年前に幼い娘を病気で亡くし、落ち込んでいた妻は悠介に隠れて、複数の男と関係を持っていた。

さらに、現在、テレビドラマの脚本家をしている音は、悠介との行為のあと無意識に物語を語りだすという奇妙な性癖があり、それがテレビドラマのもとになっているのだった。

そんなある日、出かける直前の悠介に音は思いつめた様子で「今晩話がしたい」と言い、その夜、遅く帰宅した悠介はくも膜下出血で倒れている音を発見、音はそのまま帰らぬ人となってしまう。

それから2年・・・

といったところからはじまる物語で、ここまでがかなり長いプロローグ。

この後、広島の国際演劇祭でライフワークともいうべき『ワーニャ伯父さん』の演出を任された悠介は愛用の赤い自動車で広島へ向かい、演劇祭の実行委員会から専属ドライバーとして寡黙な女性みさき(三浦透子)が提供されることとなる。

悠介は愛車の中で『ワーニャ伯父さん』の台詞を復唱することを常とし、ワーニャの台詞以外は音が読み上げるテープがその相棒であり、それは音が死んでからもなお続けられている・・・

このどことなく奇妙な物語がどこへ行きつくのか? 個人的には「怪談」だと感じました。

2年前に死んだ妻に囚われてしまった男の物語。

憑りつかれている、といってもいいかもしれません。

悠介に憑りついて離れないのは、「今晩話がしたい」といった音の話。

いつもならば、寝物語として聞いた音の話は、翌日、悠介が改めて語ってみせるのだが、音が死ぬ直前、最後に語った「ヤツメウナギの物語」は、不倫現場を見て見ぬふりをした悠介には語りなおすことが出来なかった。

「今晩話がしたい」と言った音の「話」とは、不倫をしている、という告白話ではなく、悠介が語りなおさなかった「ヤツメウナギの物語」であり、それは映画後半、音の不倫相手のひとりであった若い男優・高槻(岡田将生)の口から語られることになる。

そして、その「ヤツメウナギの物語」には続きがあり、幾重にも重なった死の物語が語られる・・・

このシーン、高槻の口を借りて音がよみがえったようであり、心底ゾッとさせられました。

映画は、音の存在を、彼女の声・言葉というモチーフを使い表現し、悠介の心に呪を掛けています。

その呪を解くのが、みさきとのロングドライブで、北海道のみさきの生家跡にたどり着いたのち、みさきの口から語られる母の死にまつわる物語であり、それをさらにダメ押しするのが最後の『ワーニャ伯父さん』の舞台です。

舞台のエンディングは、娘ソーニャがワーニャに語るセリフで終わるのですが、今回の舞台では、ソーニャを演じる女優は口が利けず、ワーニャに手話で語り掛けるという演出が採られています。

すなわち、ワーニャ演じる悠介に憑りついていた亡妻・音の声は聞こえなくなり、悠介もワーニャ同様に心の平安を得るというダブルミーニング手法。

驚くべき映画の構成、これはすごい。

カンヌ国際映画祭で脚本賞に輝いたのも納得です。

前作『寝ても覚めても』で死神のような恋愛に憑りつかれた女性を描いた濱口監督、今回は、自分自身の疑念と亡き妻の妄念に憑りつかれた男を描くとは!

いやぁ、もう一度、鑑賞したいですね。

素晴らしい映画でした

難しい!たぶん素直に難しいと受け取るべき!

ハッキリ言って、演劇的な難しい台詞回しを全部は理解できませんでした。演芸をさっぱり観ないからかもしれません。慣れている人が見たらセリフも理解できて、直喩隠喩も理解できて、また全然違う感想になるのでしょうか。

けど結局私は良くわからなかったので、そのまま受け取ることにしました。製作者の意図が前提にある導かれるストーリーではなく、偶然が前提でそのストーリーの中で登場人物が想いを巡らし語った、と。ただその中でも広島在住の韓国人夫妻についてはちょっと考察を巡らしてしまう存在です。幸福の象徴でしょうか。そう言いたくなってしまうほど光輝いて見えました。奥さんが最後の舞台上で非常に聖書的なセリフを語るのもそれを印象付けます。

冷静に考えるとストーリーは全然リアルではなく、むしろ荒唐無稽です。しかし演技と演出のリアルさで押し切っている感じですか?演技も、公演に関わる部分はとてもリアルに感じましたが、逆にそれ以外のシーンではむしろ演劇的な観客を意識したかのようなちょっとリアルさを欠いた演技に感じました。

もうけどごちゃごちゃ考えても正しい監督の解釈など理解できるわけないし、とにかく素晴らしかったです。素晴らしい映画でした。ただ続く人生へ向ける眼差し。複雑すぎて素直に捉えるしかない、素晴らしい映画です。もう本当に面白かったです。

(当然ながら)このレビューは個人的な記録を主たる目的に記しているもので、この映画は全然私の手に負えるものではありません。しばらくは、ちゃんとした批評、キチンとした評論を探すことになります。早くそういう文章を読みたいです。

よかった

車にクセがあるとか運転がうまいと言ってもオートマなので、あまりピンとこない。オレはマニュアル乗りなので、オートマは下に見ている。

奥さんの浮気を知っても黙殺するところに凄味を感じる。

けっこう長いわりに退屈しないし、役者さんの演技や演出はレベルの高さを感じるのだけど、あまり心に残らなかった。

幻想的なロードムービー?

全795件中、681~700件目を表示