「『万引き家族』が"怒"とするなら…」ベイビー・ブローカー とぽとぽさんの映画レビュー(感想・評価)

『万引き家族』が"怒"とするなら…

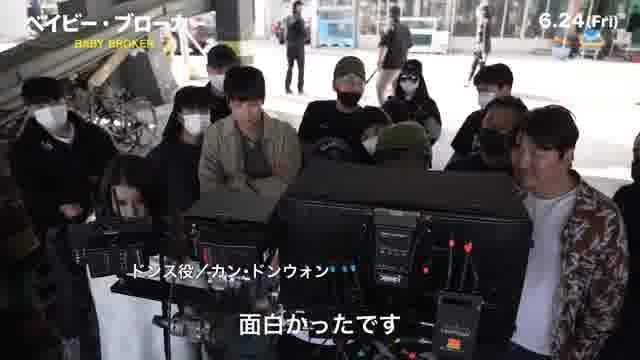

背中のシワになったシャツ、とりわけクリーニング屋さんを生業とした者のそれ ---

現代最高の役者の一人ソン・ガンホでしかない最高に魅力的な主人公。彼のために当て書きされたのだろうなというのがよく分かる、"いかにも"じゃないセルフイメージに近い名演技。また、カン・ドンウォンも彼らしい最高に格好良い役柄で、年齢差や過去/状況の違った最高のコンビだった。そこに、事情ありな産みの母と途中参加サッカー大好きヘジン(海進)少年を加えて、それぞれがそれぞれの立場を象徴する。もちろん画一的でなく、子を捨てた親や親に捨てられた子の一例として。

是枝監督のミューズ = ペ・ドゥナ(いくつになってもかわいい!美)演じる刑事/躍起になる追手がある意味で、"冷めた"というよりもしかすると一般的 = 多数派な観客の視点や反応を、そして何より社会的な立場を代弁しているようだった --- "育てられないなら生むなよ"。けどそれでも言っていく、《社会の受け皿がもっと必要》だ。それは困窮した人たちを利用し搾取するのでなく、雨が降ったときに2人入れる大きな傘を持って迎えに来てくれる人がいること & 服を持ってきてくれる人がいること。裏社会/犯罪ドラマの側面/要素を織り込むのも巧く、これくらいが地に足着いた形で実現でき、胡散臭くなく自然だと思う。そして、それらによって苦しめられている人たちがいること、世の中の時に目を背けたくなるようなリアルも…。

赤ちゃん(の入ったカゴ)を抱くペ・ドゥナ→「ただのブローカー」

「ただのブローカー」→赤ちゃんを抱くペ・ドゥナ

どのキャラクターも愛しかった、丁寧な描写に奥行きがあって好きになれる瞬間/キッカケがあった ---

作品を作り、物語を語るということは特定の視点を選び取り、そこからメッセージを発信することだと思っていた。けど、本作は違っていた。きっと映画館の空調のせいじゃなくて、鳥肌立ってしまうような心温まる瞬間がいくつもある。観客も登場人物たちとそうしたかけがえのない時間 = 後々考えたときの思い出を共有することで、感情移入と言っていいか分からないけど、共感/同情そして(そうならないと悟りつつ)応援してしまう。

けど、すぐ次の瞬間には、また異なる一面が見えて変わってくる。近づけば、また離れる。気を許せば裏切られる、そうした図式で揺さぶられてはドラマは"面白く"なっていく。観客を引き込む方法を、人々に効果的に訴えかける手腕をこの上なく知っているのだなといつも実感しては、好き嫌いなど超えて世界中の誰もが認めるであろうドラマを紡ぐ達人マエストロ = 是枝監督らしい《社会の貧しい人々に向けられた眼差し》と、子供への演出。度々、演出の意図がしっかりと伝わってくるようだった。よって無視できない。清貧じゃいられない。

「生まれてきてくれてありがとう」

おかしな疑似家族によるロードムービーで、『万引き家族』の精神的姉妹分のような作品 ---

なにより紛れもない"家族"(について)のドラマ。だけど『万引き家族』が社会に突きつけられた"怒"の傑作だとするなら -- 本作にもそうした部分/面は多分に認めることができるし、それが合っているか分からないけど --- もっとこう、なんだか"哀"であり、温かくも、最後には微かな希望を手繰り寄せるように、祈りにも似たものがあった気がした。この"物語"は僕らが見る前から始まっていて、終わってからも続いていく、という"いい"物語に必要な素質をしっかりと持っている。

音楽や映画、アート/表現というものは度々作り手自らの立場で政治的なことを描き言及するかというのは普遍的テーマ/スタンスとして存在すると思う。自作の中でどれくらい社会的側面に比重を置き、前面に押し出すか。その点で、是枝監督のバックグラウンドとしてあるテレビマンユニオンのドキュメンタリー番組などにも通ずる生活者の観察者的なところは以前からあったけど、昨今の、とりわけ『万引き家族』と本作におけるそれは顕著かつ、もっと意識的なものだと思う。"もうこれ以上、静観できない"あるいは"もっと直接的に描き、声を上げる必要がある"と切迫した危機感に駆られたような、気持ちの変化以上に急を要する状況の変化。道標はある。