DUNE デューン 砂の惑星のレビュー・感想・評価

全577件中、161~180件目を表示

前編…だったと知らなかった

タイトル出た瞬間パート1ってあったから「あれ?」となった。

デューンって前後編あるんだ…と初めて知った。

リンチ版は観てないけど、皇帝や貴族の権力抗争、世界観を補填するギミックの数々が物語を彩っている

インパクトのあるのはシールド、デューンで生きるための保水スーツ辺りか。

シールドは面白味を残している万能イージス兵器、白兵戦で切り結ぶ姿は映像的に面白い。

伯爵の背中を貫通した暗殺兵器がイージスの弱点を突いてて「なるほど…」と感心した。

サンドワームを改めて見直すと壮大な砂漠によく似合う。

ただチートな特殊能力のある主人公と母親の声による命令とかちと怖いし「死ね」って命令されたら死にそうだ。皇帝に「我に従え!」で勝てるんじゃないの?とか思ってしまうけど、それではアカンよね。

敵役のハルコンネン家男爵もしぶとさは天下一品(笑)欲望がエネルギーになってる強さがある。

中々の憎らしさで良い悪役だ。

後編が何時公開なのか知らないけど、物語の先に興味があるので見たい。

音と音楽で世界観を創っている

SF 映画は余り観てないです

シャラメが出ていたので気になっていた

世界観は何となく…理解できたのかな

(七割方いや半分かな)

砂漠の中に埋もれている

○○をめぐって

命がけの争いが起きる

全体に音楽が響いていた感じで

音と一緒にイメージを創りあげている

映像的には統一された色ちょっと暗めのブルー

砂漠の薄いベージュ色そして薄めのグレー

で不気味さを醸し出していた

砂虫は大きな蟻地獄の様

セリフは少なかったのですが字幕を

読むのが大変でした

砂の壮大さと砂嵐はスゴくて息できるのか

心配しました

砂漠は美しく残酷

…シャラメは似合い過ぎてカッコよすぎる(声も~)

続編に期待して

……次回は 映画館で観たいです

・・2024.3.23…part.2を観てからの

改めてpart.1の配信を観た感想…

チャニのナレーションで

アラキスの現状と今までの戦いの

経緯が話される

そしてチャニの横顔が

ポールの夢の中に出てくる

…特異な能力

ゆめで未来が見える予知夢として

それが現実となっていく

part.2はそれらの予言とともに

ポールがアラキスの救世主的な

存在になり原住民フレメンの

支持を受けるようになり

次第に力をつけていく

この予知夢で

腕からの血が流れ出てくるシーン

と血で染まった剣と出てくるが

これらを意味するものとは・・

part.3で解明するだろう(予想)

鍵となる人物はチャニそして

まだ生まれていない妹

教母となった母がどうなるのかが見所

一番重要なのはチャニの存在だと

part.2.3を観たあとにpart.1を

見るとまた新な気づきがあって

オモシロさが増しました

…なので★0.5足します

アカデミー賞6部門受賞🏆作品

ダンカン、コノヤロー(涙)

本作はフランク・ハーバートのSF小説の映画版。かつて映画化されたようなのだが、その当時は

砂よりも小さい存在だったため、観たことはない。

小説は読んでいないが、おそらく人類が宇宙帝国を築いた未来を舞台に

出自が謎めいている不思議な力を持つ高貴な身分の青年ポールが

過酷な環境の中生き抜くために独自の生態・技術・信仰をもつ先住民との交流を通して

成長していく物語だと推察する。

この第一作の段階では謎や伏線がさしずめ劇中に出てくる砂虫(サンドワーム)のように張り巡らされていて、

今後どうなるのか砂嵐の中を歩いているように先が見えない。

しかし予知能力を持つ主人公が視た未来は大きく分けて2つ。

1つは先住民の少女に聖剣で刺され、赤い血を流し砂漠の中で息絶えるという未来。

もう一つは先住民と同じく青い目をもち、自らの一族を滅ぼした皇帝勢力の軍勢と戦い

移住前の領地であった青く緑豊かな惑星で勝鬨を上げている未来。

はたして主人公はどの未来に導かれるのか?

あるいはまた別の未来を切り開くのか?

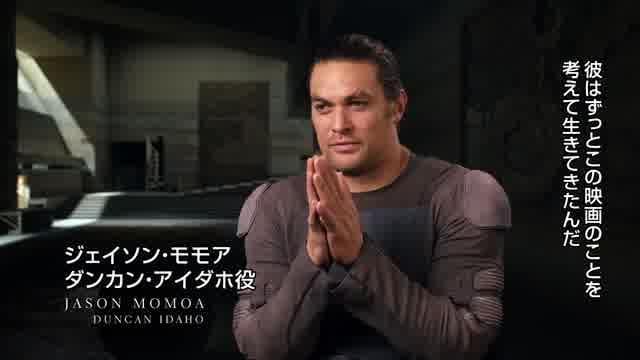

本作で特にカッコよかったのは主人公ポールも敬愛する軍隊のリーダー的存在の「ダンカン」

彼の皇帝軍に対する無双感、そして命を賭してポールとその母ジェシカを守る男気に思わず感動してしまった。

まだ線の細い主人公ポールだが、願わくばダンカンのようにまっすぐに大切なものを護れる男気溢れるリーダーに成長してほしいと願ってやまない。

そして、この作品もまたこれまでの人類の歴史と現実社会への風刺が効いている。

まるで、デューンこと惑星アラキスに吹き荒れる金属をも切り裂く砂塵のように身を切らされる思いだ。

2022年 51本目

SWとは違う世界観なんだけど…

壮大だけど家族の物語

壮大な宇宙SF物を想像して前知識無しに見た。

西暦も1万年って言われちゃうと、もう人類ですら無くなってそうなのに、戦いの武器が剣ってぇ。

惑星の所有権争いと言ういかにも、な物語。

なのに描いているのは

家族を命をかけて守ろうとする父の愛や、

息子に生き抜く術を継承しようとする母の愛。

家族の物語だったりする。

そして運命に抗おうともがきつつ、受け入れて立ち上がる『本物』であろうとする息子の成長の物語。

このスケール感や手に汗握る展開は見応え十分。

やっぱり、特大のスクリーンで見ておくべきだった。

と深く後悔。

ティモシー・シャラメの美しさが際立っているのは言わずもがな。

砂漠に浮かび上がる彼の立ち姿の美しさと言ったら!

アクアマンのジェイソン・モモアの従順さと潔さが堪らなくカッコよかった。

ハビエル・バンデムの無駄遣い感が否めなかったが、次回からの展開が楽しみ。

って、これ、シリーズ化ですよね?

地球上のどこにこんなに美しい風景があるのだろう?

切り立つ崖に佇む墓地も

夕日をたたえる砂漠も

息を呑む美しさ。

もう一度言う。

大きなスクリーンで見たかった…

#DUNE

#DUNE砂の惑星

#ひかりTV配信視聴

#ティモシーシャラメ

まだ始まったばかり

原作は未読。リンチ版は観たけど理解できなかった。

というのも、やはりSFは時代の変化には耐えられない。CGからなにから、しょぼくて見るに堪えなくなるから。自分はスターウォーズのエピソード1世代なので、そこから観はじめて4-6も観て、慣れているので今再度観ても違和感はない。だけど、令和世代が昔のヨーダなんか見たら笑っちゃうだろう。

それと同じで、僕にとっては自分より過去のSFであるリンチ版は、内容うんぬんではなくそれが入ってこなかった。

そういう意味で、今回の再映像化は価値があったと思う。「メッセージ」のヴィルヌーヴにティモシー・シャラメである。美しい世界が描かれないはずがない。

内容としては、壮大な小説を切り取ってつくっているのだろうから、リンチ版とヴィルヌーヴ版を比較しても意味がないと思う。描かれ方は全然違ったので、同じ作品から着想を得た別の映画という印象。

ヒロインのゼンデイヤがラスト10分までちゃんと出てこないうえ、彼女は最後に「まだ始まったばかり」と一言言って終わる。まさにその通り。まだ始まったばかりである。

デジャブのようなSFアドベンチャー

SF映像は、壮大だが、もう慣れっこになった。ただビルヌーブの映像感覚は、独特のDUNEの世界観を描き出す。「ブレードランナー2049」などと似ていると言ってしまえば、それまでだが。個人的には、こういう雰囲気は悪くないし、宇宙の虚無感も表現されているように感じられる。

ストーリーは、皇帝に裏切られたアトレイデス家の物語で、スターウォーズのスカイウォーカー一族はそれになぞられる。何かデジャブを観ているかのような思いに駆られる。しかし、これだけ内容に酷似点があっても、演出次第で、全く違う雰囲気の作品になる。時代がどんなに変っても、人間の持つ業は変わらない。大宇宙を舞台に描かれる人間ドラマは、遠い未来とは思えない。

IMAXで観たかった

あんまりって意見もちらほら見かけてたけど、おもしろかった。後半若干だるかったけど寝えへんかったし。

世界観!

公開して時間が経ってたせいでIMAXで観れず。無念。

続編楽しみー。

part 1だったのね〜

夢と暗喩が見事に溶け合った異世界

言わずと知れたSF大河絵巻。悪名高いリンチ版は大人になってから再確認したが、やはり物足りなかった。誰か撮り直さないかな、と多くの人が思っていたはず。

夢と暗喩が見事に溶け合ったこの異世界の物語を、再び映画化した功績は大きい。本作の後では、リンチ版は存在意義がさらに微妙になった。

皇帝だの男爵だの、中世ヨーロッパ風味は好き嫌いあるだろうが、馴染みのある社会や生活をモチーフにしておかないと、説明だらけになって何を描いているか分からなくなるのはSFの宿命である。何だかそこが分かってない人が多い。

60年代古典SFベースの空想美術・空想テクノロジーを指差してあれこれ言う人も多いようだが、これも意味が無い。80年代リンチ版とは違った、静寂感に満ちた独特の雰囲気をしっかり出せた演出は流石というべき。

音楽はもっと尖っても良いのではと思ったけど、ハンス・ジマーだったのか。

これは異世界の空想絵巻と豪華キャストを楽しむ映画。そういう意味では舞台設定や展開もよくよく考えてあり、星5つ級のSF。色々詰め込んでスイスイ展開して駆け足感のある映画にせず、2作に分けたのは賢明。パート2の前にもう一度観たい。

ブレードランナーに続いて、難題に挑んだドゥニ・ビルヌーブ監督。パート2も頑張って欲しい。

あこぎで狡猾なハルコネン家VSかわいそうなアトレイディス家

デイビッド・リンチ版を見た人はみな見ているはずの「DUNE砂の惑星」

父は、身内に裏切られて、ハルコネンの手に落ちる。

母は、息子の教育中。

砂の惑星には、秘密がいっぱい。

ハルコネンがやったこと。できなかったこと。

皇帝のたくらみ。

デビッドリンチ版の方が、私は好きだ。

カオス感は、むこうのほうがある。

しかし、今回改めて本作を見て、納得した部分も多いので、高評価です。

SF大作の原点

原作はアメリカの作家フランク・ハーバートによるSF小説シリーズ。

ホドロフスキーもリンチも納得のいかない結果となった劇場映画をドゥニ・ヴィルヌーヴが監督した。

「灼熱の魂」「ボーダーライン」などの傑作もさることながら、リドリー・スコットの名作「ブレード・ランナー」の続編をまかされた実力派。もちろん出来栄えは言うに及ばず素晴らしい作品だった。

今作でドゥニ・ヴィルヌーヴは監督のほかにも製作と脚本にクレジットされている。

この、「物語の複雑さ重厚さにより映像化が困難な小説」とされている作品を、二部作にまとめたうえで第1弾では原作の前半部分をほぼ網羅できている、という点からもドゥニ・ヴィルヌーヴの実力がいかに凄いかがうかがえる。

あらためて、映像が素晴らしいのは言うまでもない。

そして、ジョージ・ルーカスも宮崎駿も、まさにこれを描きたかったんだな、ということが痛感出来る映像作品だった。

第二部が楽しみだ。

ヴィルヌーヴの大作

納得のいく映像作り

原作小説の映像化ということもあり、ストーリー(プロット)面では疑問を浮かべたくなるような箇所もある。(特に政局面)

しかし映像作りにおいては、美術、衣装、セット、舞台、ロケーションがこだわり抜かれていた。

CGが気になる部分はあったものの、兵士が浮遊しながら降下する場面などは素晴らしかった。

物体をどれぐらいのスピードで移動させるか。ゆったり感。無駄な音楽を廃し、物体の移動だけに視線を集中させる。そのような間の取り方は素晴らしく、『ブレードランナー2049』を継承しながらもさらに発展させた映像づくりになっていたと思う。

アカデミー賞予想

有力:視覚効果、美術、衣装

ノミネート:作曲、撮影

ノミネート可能性もあり:監督、作品

続編ありきでの製作とはいえ、単体の映画としてラストが弱かった(迫力に欠けるものだった)。

とはいえ主人公にとって倫理的に重要な出来事だったのだろう。(主人公の成長)

母・息子の関係性がどう発展していくか、続編では注視したい。

ヴィルヌーヴは「母」というものを重視する監督だ。

主人公が父・部下・仲間を失い、裕福な立場から何にも守られない孤独な放浪者となる様が丁寧に描かれていた。

追い詰められていく悲劇性はよかっただろう。

今作においては映像作り面での素晴らしさが際立った。

『ロード・オブ・ザ・リング』に類する大作だと言えるだろう。

大作ではあるが、典型的ハリウッド大作(派手で、豪華で、轟音で、興奮する、エキサイティングな大作)とはまた異なる大作の形として、『ロード・オブ・ザ・リング』の系譜に加わった。(リドリー・スコット的かも知れない)

『ロード・オブ・ザ・リング』3部作の前例同様、完結編を待っての大量受賞もありえる。そのため1作目での受賞は抑えられるかもしれない。

メンヘラホイホイ

ティモシー・シャラメ目当てで観に来たメンヘラ女共の脳みそを秒で粉砕するという事で現在進行形で名を馳せ回っているこの作品。

これは役者がどう、映像がどう、アクションがどうとかいうそれぞれの枕詞の前にDUNE/砂の惑星というバックボーンがどれだけ己の中にインプットされているか、これが最重要項目となってくる。

予備知識、思い入れがなければ何の事はなく箸にも棒にもかからないままストーリーは淡々と進んでいってしまい、振り返って微かに見える自分の姿はただただ呆気に取られて呆然と立ち尽くしているのだ。

ただ、決してストーリー自体は難解という訳でもないので是非ともスタートダッシュで諦めないで頂きたい、寧ろあくまで今回は序章にすぎないのでしっかり抑える所を抑えてもらって次回作に臨んで頂きたい(自分はそのつもり)。

そして次回作では何としてでも明るい所でサンドワームが観たいものである(切実)。

しっかりとした予備知識がなかった自分の責任で星2つ。

★★☆☆☆

全577件中、161~180件目を表示