HOKUSAIのレビュー・感想・評価

全127件中、21~40件目を表示

これで江戸中がうちの出方に目ぇ凝らしやがる

映画「HOKUSAI」(橋本一監督)から。

浮世絵師・葛飾北斎の知られざる生涯、が主題なんだろうが、

どうもピンとこないで終わってしまった感じがする。

私が気に入ってメモしたのは、

喜多川歌麿、東洲斎写楽、そして後の葛飾北斎の才能を

見いだし世に出した希代の版元・蔦屋重三郎(版元)の台詞。

人気浮世絵の販売で、お上に目をつけられた「耕書堂」、

主人は、お上の立ち入りで大騒ぎするところを、

冷静に対処し、慌てずにこう口にした。

「まったくありがてぇもんだ。出る杭は打たれるってな。

つまりうちが江戸で頭1つ抜けた版元だって、

お墨付きをもらったってこった。こいつは恵みの雨ってもんよ。

これで江戸中がうちの出方に目ぇ凝らしやがる」

なるほど・・そういう発想は思いつかなかった。

目立つ、ということは、悪いことではないし、

逆に「打たれるくらいの杭」でなければビジネスはだめだ、

そう教えられた気がする。

それくらい繁盛している証拠だ、自信を持て・・と捉えた主人、

お上から、睨まれれば睨まれるほど、嬉しいんだろうなぁ。(汗)

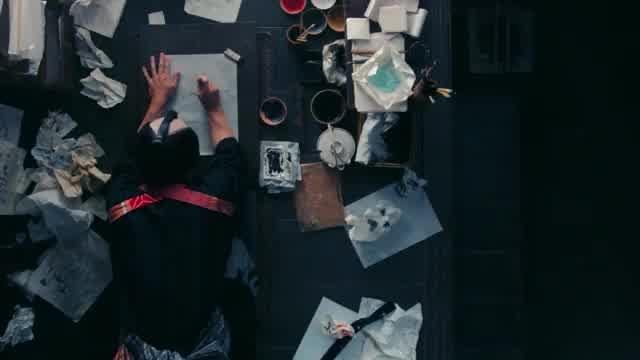

美術担当さんの本気がやばすぎる

画で世ン中変えられる

江戸の浮世絵師、葛飾北斎。

遺した数々の名画は日本のみならず世界中、後世に多大な影響を与えた。

『北斎漫画』や娘・お栄を主人公にした『百日紅』などの映画他、メディア化も数知れず。

自分だって知っている北斎…の画や名。

が、その人物像は全くと言っていいほど知らない。謎に包まれている点が多いとか。

残された歴史的資料を基に、オリジナル・ストーリーで、その謎多き生涯に迫る…。

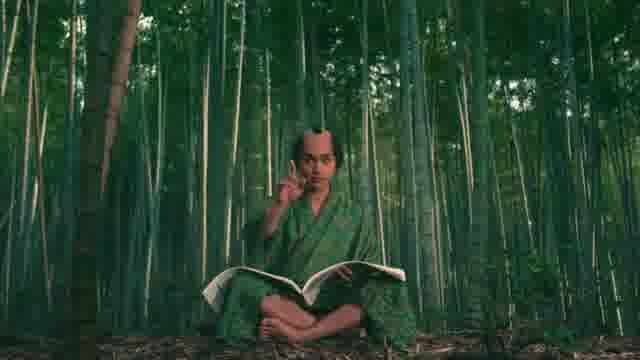

後に北斎と改名する貧乏絵師の勝川春朗。なかなか芽が出ない上に素行が悪く、師匠から破門。が、喜多川歌麿や写楽を見出だした版元の蔦屋重三郎に認められ、遂にその才能を開花させる…。

少なからず例外は居るかもしれないが、どんな歴史的偉人だって最初はそう。

認められない。

売れない。

何より自分の表現したいものが表現出来ない。

その渦中。

若き頃はそれと闘って闘って、悩んで悩んで。

才能を認め、引き出し、導く人物の存在。

重三郎の言葉が響く。

海の向こうにも国がある。たくさんの酒や女がある。いつか店を出す。

画で世の中を変えられる。

北斎が羽ばたき始めた瞬間。

作品は四章分け。

先述が一章。

北斎と改名し、売れっ子浮世絵師となった二章。

老年期の三章。

晩年の四章。

その都度その都度、盟友との出会い、時代に翻弄された苦悩、“画狂人”と呼ばれた画への執着が描かれる。

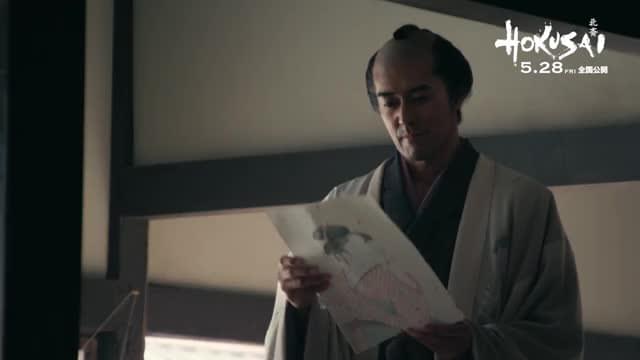

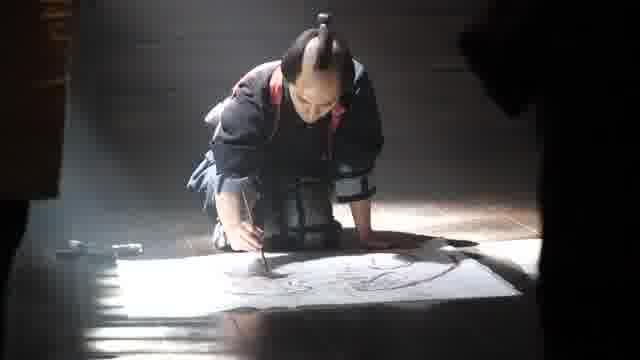

ユニークなのはキャスティング。青年期/老年期で二人一役。

反骨精神ありながら画をストイックに追い求め続ける青年期を、変幻自在な柳楽優弥が巧演。

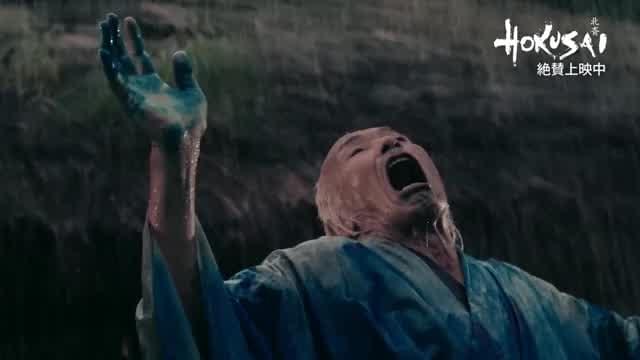

しかしやはり、老年期を演じた田中泯が圧巻。その佇まいは勿論、画を見出だした時の演技や表情は何かの極みに到達したかのよう。

それぞれの北斎像を体現。

重三郎役の阿部寛、盟友となる戯作者・柳亭種彦役の瑛太も好演。

北斎のみならず、江戸の文化/風俗も興味深い。

そんな文化人たちを苦しめたのは、幕府の政策。

風紀を乱すような書物や画は一斉排除。その作者は対象。

表現の自由が奪われていく…。

実際、北斎の周りの人物たちも…。

それでも北斎は画を描く事を止めない。

こんな時でも。

こんな時代だからこそ。

かつてある人物が言った。

画で世の中変えられる。

それを今尚追い求め続ける。

北斎入門書としては見易い作品。

でもそれはそれで、良でもあり難。

だらだら薄く北斎の生涯を描くのではなく、青年期や老年期、盟友との親交、名画誕生の瞬間にピンポイント。そこから“北斎”を浮かび上がらせる。

しかしその一方、どうしても作品的に重みに欠ける。2時間のSPTVドラマのようでもあり…。この監督(橋本一)には荷が重かったか…?

比較するのは酷だが、往年の名匠だったらもっと見応えある作品になっていたかもしれない。それに北斎の事をじっくり描くなら、大河ドラマ向きかもしれない。

それから少々気になったのは…

江戸幕府の弾圧。歌麿は捕らえられ、種彦に至っては…。その悲しみのシーンはあるが、北斎自身に害は及ばず、ちと説得力が弱い。

晩年、不自由な身体で旅に出る北斎。様々なものを見、感じ、集大成となる画を描くクライマックス!…と思いきや、いつの間にやらあっさり帰宅。

時間経過やメリハリなど、もうちょっと巧みに付けて欲しかった気も…。

北斎や周囲の人物の事も知れて悪くはなかったが…、

細かい事言い出すとキリないのでこの辺で。

荒波、難波、苦波を越えて、

遂に辿り着いた誰もが知っているかの“波”。

夢幻、戯言ではない。

画で世の中変えられる。

物語に波はなかった。

冒頭1秒で「あ、地雷踏んだな」とわかった。

黒バックに白い文字で「徳川幕府の鎖国政策〜」と出たのだが今現在鎖国なんて言葉は教科書ですら消えているのに未だにそんな言葉を使って江戸時代がいかに閉鎖的で芸術家達に生き辛い時代だったかを表していて辟易した。

この映画は権力にも負けず絵を描き続けたHOKUSAIすげーーーーーーーという映画なんだなと一瞬にして悟った。

そして次の冒頭のシーンでその悟りは確信に変わる。

蔦屋の元にガサ入れのように役人どもが入ってきて作品を取り上げて往来の真ん中で焚書よろしく燃やすなんてどの世界線だよと。

おそらく情報統制が最も厳しかった昭和の戦中でもそんなことしないぞと。

たしかに江戸時代にはたびたび浮世絵や文学戯作を取り締まる法律が出た事例はあるものの一定の基準が存在していた。代表的なもので言えば「織豊時代以降の人物を実名で描(書)いてはならない」等々。

作中に出てくる歌麿の逮捕は上記の禁を犯し、豊臣秀吉を実名で描いたからだそうだ。

もちろん抜け道もあった。

歌舞伎なんかではよく使われていた手法だが時代設定や人物の名前を少し弄ってあくまでフィクションの態で出すのだ。

これ以上話が逸れるのはまずいのでここらにしておくが、決して幕府は手当たり次第に娯楽を潰していたわけではない。

それを単純に権力悪としてしか描かない脚本の腕のなさには呆れる他ない。

いや、大河ドラマほど時間がないのはわかるのだが、それにしたってもうちょっとあっただろと思う。

偽紫田舎源氏にしたってお咎めを受け作者が死んでしまったのは事実だが、決して「武士がくだらぬ作品を書くな」という理由でお咎めを受けたわけではない。実際には「主人公は時の将軍をモデルとしたものである」等々の噂が流れ、その噂を聞きつけた幕府の役人に問い詰められたそうだ。

このように映画を2時間に収めるために史実を悪い意味で単純化して曖昧なものにして登場人物の芸術家としての信念を描こうとしているのだが、余計わからなくなっている。

決して史実から変えるなとは言わない。

ただ、この改変は単純に面白くない。

物語自体も青年期、老年期通して平板で波がない。

さらにタチが悪いのは絵を描くシーンなどが冗長に描かれていて無駄に上映時間が130分もあるところ。

出ている役者さんは決して悪くないはずなのにそれぞれに与えられたキャラ付けが単純すぎて損をしている。

瀧本美織さんはなんのために出てきたんだ?

あんなに魅力的な演技をする方なのに物語にそんなに入ってきていないように思える。

後半娘が出てくるためのただの記号のような扱いは本当に気の毒だ。

老年期のクライマックスシーンで種彦が殺されるシーンはもはや爆笑ものだった。

本を書き続けますと言っただけで切腹も許されず討たれる??

これは別の世界線の江戸時代の話なんだろうか。

演技がスバラシイ

芸術家の熱量半端ない!

壱の章で力尽きたか?脚本

壱の章は面白かった。

もう、完全なフィクションと割り切って、名優達の演技を楽しむ事に徹したからだ。

感覚的には、ウルトラマンAやタロウにウルトラ兄弟が勢揃いする話と一緒。

或いは、野球で言えばペナントレースではなくオールスター戦。

(ルネサンスと対比したいところではあるが、ボッティチェリ&ダヴィンチの庇護者は圧政の悪名高きボルジア家ではなくフィレンツェにて隆盛を極めたメディチ家だし、ラファエロ&ミケランジェロを支援したのはローマ教皇ユリウス2世だし。

本作冒頭から最後まで描かれる「権力(江戸幕府)による芸術の迫害」とは正反対だしな。

ダヴィンチ達とラファエロ達の間には30年もの開きがあるので彼らが一堂に会するとも考えにくい。

やっぱり歌麿・写楽・北斎・蔦屋揃い踏みシーンはせいぜいウルトラ兄弟だわ)

まぁ、これくらい割り切った姿勢で臨んだので、壱の章だけは楽しめた。とは言え、阿部くんの独壇場とも言える。玉木宏も良かったけど見せ場というほどのシーンが多くはないので演技力が勿体ないままに早々の退場と相成ってしまう。(主役は柳楽なのか?阿部くんなのか?(笑))

ピンチをチャンスと捉える強さ。惚れますね〜。男たるもの斯くあって欲しいものです。

北斎の絵を褒め、世界への夢を語り、今日は良い酒が飲めると言った次のシーンが葬儀という、このテンポは非常に好きです。

でもねー。こーゆー作風、若い頃に随分見かけたぞ?そう!プロではなくて高校・大学の文芸部や漫研が作成するような同人誌。

歴史考証も史実の研究もロクにせず、噂話レベルの伝承やら作品数点見ただけでイメージを勝手にでっち上げてストーリー創作しちゃうやつ。

弍の章はまったく不要だと思うし、歌麿の手鎖処分は「信長&秀吉以降の大政治家」を描く事が禁止だったのに大作の秀吉画を仕上げたからだからね?美人画や風俗画はそこまで弾圧してないよ。

滝沢馬琴から柳亭種彦に繋げる狙いみたいだけど、わざわざ章立てする程じゃない。

参の章、四の章。いきなり70代って唐突過ぎる。

歳の頃を言えば、大体、壱の章からおかしい。北斎のデビューは19歳。勝川派を破門されるのは、それから15年も過ぎた34歳。その時点ですでに狩野派も中国絵画も習得している。北斎の画号を使い出したのは45歳。

ついでに写楽は北斎の3歳下なだけ。写楽が描いたのは、北斎破門に重なる年の僅か10ヶ月のみ。

もう、時代考証、年代考証言い出すと壱の章そのものが「大嘘」なんですよね。北斎にか〜な〜り!失礼かも。(桜井 侑斗 風に読んでねw)

参・四は、田中泯の見事なまでの怪演で保っているだけ。田中泯、おそらく北斎が80代の時に描いた自画像をモチーフにしてるだろうなぁ。表情や雰囲気、間違いない(笑)

藍のシーンは演出過剰じゃないか?

元々、脚本がああなのだとしたら、田中泯にか〜な〜り!失礼じゃないか?

脚本&北斎の娘「お栄」役の河原れんって何者?と、思わず調べてしまったら、スターダストプロモーショングループ総帥の細野義朗の奥さんですってぇ?歳、30は離れてるよね?

なるほど、錚々たる名優達を容易に使える理由はこれか。

金も役者も思いのまま、若妻(40歳が若いかは知らんが)の希望なら好きに叶えてやる、ってとこなのかな?

そういう事なら言っちゃうけど、冒頭の焚書は「天保の改革」の時じゃないか!北斎が82歳の頃だよ?

飢饉で人が毎日200人近く死んでいくんだから贅沢禁止を訴えるのも当然。しかも絵師達は言う事聞きやしない。

もう少し制限緩やかだった寛政の改革時には歌麿も判じ絵使って平気で美人画描いたしね。(遊女や歌舞伎役者の絵じゃなければOKだったので、美人画に見せかけて暗号で遊女の名前を書いた)

天保なんて、絵師達は皮肉たっぷりの絵で規制回避するわ、お上に呼び出されも注意受けるだけかせいぜい罰金刑だよ。柳亭種彦は1番軽い譴責処分受けただけ。現在で言えば始末書提出程度。しかも、この時60歳。

脚本家は、水野忠邦に謝れ!

あまりに変なので、今ネット検索したら河原れん氏のHOKUSAI解説インタビュー見つけた。生首図が描かれたのは種彦が亡くなった年だから、種彦の首だろうと「作家として直感的に思った」って・・・。いや、種彦は24歳から60歳まで戯作者として一世風靡して、別に幕府も咎めていないし。

天保の大飢饉の時だけ、老中が「偐紫田舎源氏」の執筆をやめさせただけだし。

映画の他のエピソードも、すべてロクに調べもしないまま、「河原氏が「絵と浅い知識を自分勝手に結びつけて、憶測しただけ」の事ばかりじゃないか!

なんか、だんだん腹が立ってきたぞ?

それなのに、宣伝記事には

「歴史的資料を徹底的に調べ、残された事実を繋ぎ合わせて生まれたオリジナル・ストーリー。」

なぁにが「徹底的に調べ」だ!

いいかげんな仕事ぶりにも程があるわ。

弍の章以降、珍しく眠くなってしまった。(映画鑑賞中に眠くなる事は滅多にないのだが)

起きていられたのは、俳優陣の名演技のおかげに他ならない。

演技には星5をつけたいのだが、実に総合評価には迷う本作であった。

どこか抜けが悪い北斎のような気がした。

もう随分昔に観た新藤兼人の「北斎漫画」の影響だと思うのだが、なんだか見心地の悪い映画だった。監督も役者も懸命になって演じるから窮屈な気持ちにさせられた。若かりし北斎の苛立ちは子犬のマスターベーションみたいだった。老齢の北斎はユーモアのない偏執病患者のようでサメ肌を隠す美人のようだった。唯一、感心させられたのは自然が北斎の苛立ちを諫めて絵師としての感覚を手に入れたところが見事に描かれていたところだ。人間の頭の中だけで緻密に作り出された"江戸"という都市では頭の感覚ばかりが鋭さを増すばかり。体の感覚は忘れ去られてしまう。

絵を描く人間にはとても生きずらい空間なのだろう。いまの東京となんら変化はなし・・・て、ところか?

キャスティングがよい、ひたすらに絵を描く北斎

腕は良いものの食うことすらままならない生活を送っていた北斎に、ある日、蔦屋重三郎が目を付ける。重三郎の後押しによって唯一無二の独創性を手に入れ、その才能を開花させる。そんな中、北斎の盟友で柳亭種彦が、幕府の禁に触れ討たれたという報せが入る。怒りに打ち震える北斎が描いた命がけの作品とは・・・?というストーリー。

全4章で柳楽優弥と田中泯が葛飾北斎を演じる。脇を固めるキャストも阿部寛、永山瑛太など主演級が集まり、しっかりと深みを増してくれる。田中泯の迫力は素晴らしい。

ただひたすらに描く、というところに北斎の本質があると感じさせられるほど、描いて描いて描きまくる。そこに北斎そのものがある、というメッセージだと自分は感じた。

時代に抗って自由なものを創り出すことの大切さは「ただ描く」北斎にぴったりのテーマだったと思う。

ただ、全4章は少し多かったかも。特に第一、ニ章はやや冗長な部分もある。柳楽優弥の演技は少しやり過ぎてると思う人もいるだろう。

細かい点がちょくちょく引っかかる。個人的に気になったのは柳亭種彦がやや若すぎる点。30-40代で出会ったとしても晩年の北斎と交流があったにしては永山瑛太は若すぎる。

冒頭町のど真ん中で本燃やすのは当時の江戸ではありえなさそうだし、青の絵の具をかぶったのもよくわからない。

ただ、シンプルながら北斎の絵に引っ張られて良い作品だったと思う。

日本クリエイティブの元祖?

あんまり評価伸びてないみたいだけど、

そもそも北斎(芸術全般)に興味があるかないかで得られるものに差がでるのかと。

私は趣味で絵を描いたり、

美術の歴史とか齧ってたりするクチではあるので、

北斎はじめとする江戸時代のクリエイターたちの変遷が、フィクションながらドラマチックに描かれており満足だった。

たしかにな~と共感することや、

そうくるか!!と感銘を受ける箇所もあり、

資料がないが故のシナリオが逆に新鮮で、想像を駆り立てられながら観れたので楽しかった。

特に「神奈川沖浪裏」が出来上がるまでのシーンは、

とてもウキウキした。浮世絵だけに

他にも「生首」誕生の由来や、

歌麿、写楽、TSUTAYAとの繋がりも「そお来るか~」て感じで、

名前と絵くらい知ってるかどうかで、このへんのポイントが変わってくるんじゃないかな。

(逆に詳し過ぎれば、史実とは違う!!とかの批判もあるかもなので、

私くらいのエセ芸術齧りミーハーくらいのが、

ちょうどウケがいいのかも)

不安な点を挙げるとしたら

少し冗長に感じる箇所が散見されたので、

見せ物としては

青年期老年期ともに10分ほど短縮しても

メリハリが効いて良かったかなとは思いました。

最後に“まとめ”っぽいこと書きます。

「描きたいものを描く」

「今だから見えるものがある」

北斎のメッセージは

現世のクリエイティビティにも通じ、

一石を投じているのではないでしょうか。

PS.パンフレットカッコ良すぎ

不自由な時こそ生まれる者がある

私ら世代はテレビで時代劇のドラマがまだまだ幅を利かせていた時代

家庭にテレビは1台、チャンネル権は父

だから多少也とも江戸時代は色々と決まりがあり庶民の生活は制限されていたことは分かります

庶民の楽しみもなかなか不自由な事が多かったのでしょう

やりたい事をやり描きたい物を書く、そんな事すらできない中で投獄されたり命を取られた者もいる

どれほどその時代を恨んだことかわかりません

でもね、私思うのです

そんな時代だったからこそ生まれた作品たちはその時代にしか出来ない物ばかりじゃたかったのかとね

手枷足枷があるからこそ才のある者は石に齧りついてでも何かを成し遂げんと物を作れたのではないのかなと

時代の波にもまれて底の方に沈む者もあったでしょう

そうな中でそれでも何かを成し遂げたいと強く思う者が洗い出されて原石は磨かれてきたんじゃないかってね

どこの国でもいつの時代でもそうなジレンマはあるでしょ

何もかもが自由にできる時代が来たとしたらその時にできる作品は意外につまらない物になっているかも知れません

親の出かけてるすきにこっそり食べるおやつにはスリルやリスクがスパイスになって普段食べるより格段に美味いものになっているはずです

例えが正しいかは別にしてとにかく制約があるからこそ人は試行錯誤し切磋琢磨して良い物を作ろうと骨身を削って生み出すのだと思います

邦画の新たな金字塔!

うーん監督が悪いのかな?俳優に気を使ってる?

期待以上

正直配役や事前のレビューとかではあまり期待はしてなかったが、これがどうしてよく描けている。唯一難点はチャプターを設けたことで、北斎の人生の説明のような感じが出てしまったこと。それ以外はキャラは立ってるし、配役もめちゃくちゃ合ってた。と言うより演出と配役の相性が良かったというべきか。写楽の描き方や北斎が波を一つの主要モチーフに選ぶプロセス、長野にお栄と旅する描き方もめちゃくちゃリアルで良かった。設楽と田中のシンクロ画像も一時のATGを思い出して監督の意気込みがよく伝わってきたし、柳亭種彦との関係や種彦の死に関する解釈、また歌麿、写楽、北斎を同時の画面に登場させて演出する場面はルネサンスのボッテチェルリ、ラファエロ、レオナルドが一堂に会する場面のようでもあって興奮を覚えた。映像も脚本も考証も配役も全てにおいてよくまとまったエンターテーメントであったと言ってよい。

全127件中、21~40件目を表示