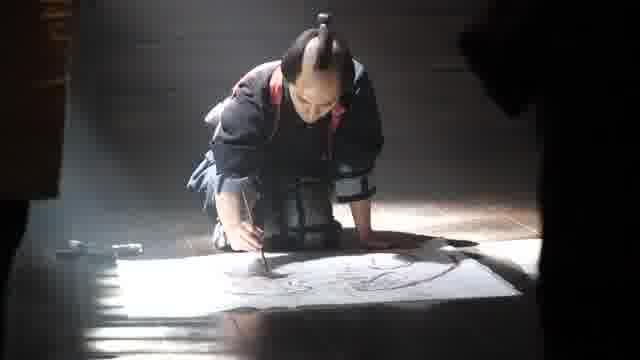

「【見えないものを描く】」HOKUSAI ワンコさんの映画レビュー(感想・評価)

【見えないものを描く】

本当は、見えないもの(も)描く、だと思う。

それが、北斎の真骨頂だ。

「第三の男」で、ハリーことオーソン・ウェルズがアドリブで話す名台詞中の名台詞セリフがある。

「イタリアは、ボルジア家圧政のわずか30年間でミケランジェロ、ダビンチ、ルネサンスを産んだ。スイスは500年もの平和と民主主義の時代に何を産んだ。鳩時計だ。」

この作品の中には、幕府が美人画など浮世絵を取り締まろうとする場面が多く出てくるが、この色っぽい美人画やデフォルメされた役者絵などの芸術は、江戸の町人の自由な雰囲気や気質がもたらしたものだ。

ルネサンスのボルジア家は、パトロンだったが、幕府は、この自由な芸術ともともと対立関係にあったわけではない。

それに、絵師や版元は、幕府の禁制に真っ向から対抗したのではなく、うま〜く切り抜けようとしていたところも江戸っ子の愛すべき姿勢だ。

イカ揚禁止令が出ると、揚ってるのはタコだ。凧揚げだと言い切るユーモアを江戸っ子は備えていたのだ。

幕府の取締りは、当初と異なり、寛政の改革で強化されることになるが、喜多川歌麿は、大首絵がダメと言われたら、三人の美人画を描いたり、茶化しながらイタチごっこをした挙句、結局は捕まってしまう。

これで歌麿は筆力が衰えたとする見方もあるのだが、ところがどっこい最晩年に最高傑作と言われる肉筆画「雪月花」(「深川の雪」「品川の月」「吉原の花」)を残した。

長い前置きで申し訳ないが、このレビューには心ないものが結構あるように感じる。

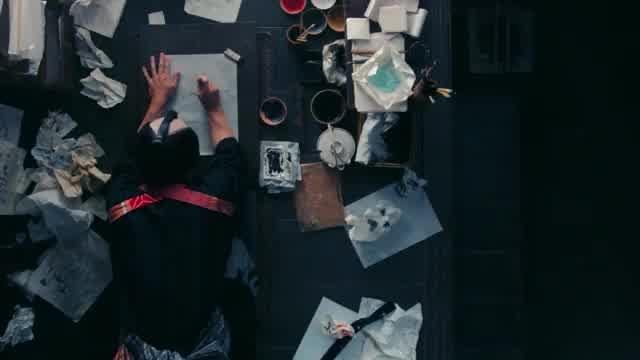

僕の知識で恐縮だが、この作品は、北斎の、いくつかの肉筆画や浮世絵、北斎漫画などを取り上げながら、特にグレートウェーヴと称させる波の表現の変遷を通して、葛飾北斎の長い生涯を見せたかったのではないかと思う。

最初に蔦屋に認められた波の絵は、少し退屈に見えるかもしれない。

しかし、この作品があったからこそ、世界で最もよく知られた「神奈川沖浪裏」が、どんな意図を持った絵だったのか判ったのだ。

この「神奈川沖浪裏」の三艘の舟は実は一艘で、波の変化に翻弄される三つの場面の組み合わせだったのだ。

そして、視点の中心をどこに置くのか、構図は…、大小の円を組み合わせることによって生まれる大波のダイナミズムなど、観る側も波に飲み込まれるような感覚を覚えることになるのだ。

北斎にとって、波は一様ではないと云う点で、大きなテーマだったのだろう。

北斎は、こうした波を起こす風や、空気をも多く描いている気がする。

赤富士として知られる「凱風快晴」は、その名前の通り、凄まじい風が富士山の雲を振り払っているのだ。

黒富士でも稲光と強風が感じられる。

北斎は花を描くにしても、強風に揺られながら耐える様なども描いている。

「罌粟(けし)」という作品がそれだ。

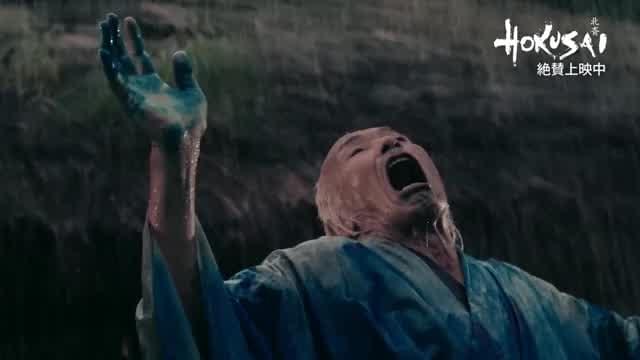

北斎は青にも拘ったことが知られている。

「甲州鰍沢」は、後年、色鮮やかにされたが、もともとは、映画でも描かれる、北斎がお気に入りの藍色だけで表現された作品だ。

赤富士も元々はピンク富士で、北斎は色彩の微妙な虚ろいを表現したが、後に摺師が赤に変えてしまったのだ。

オリジナルは、大英博物館が保有している。

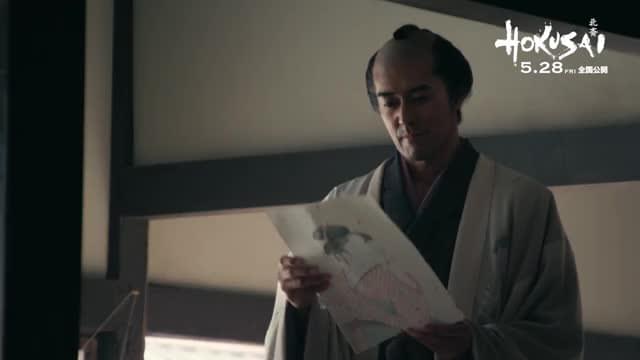

浮世絵が、絵師、彫師、摺師と如何に分業制になっていたのかと云うことだが、これも作品中で触れられている。

あれこれ書いたのは、実は、エンドロールで浮世絵協力として紹介されるアダチ版画研究所の刷った作品を所有しているからだ。

90年も生きて、亡くなる瞬間まで描き続けた人間の生涯だ。

それも、ずっと進化し続けたのだ。

特定の時期の個性に囚われずに生涯を描きたかったのだろう。

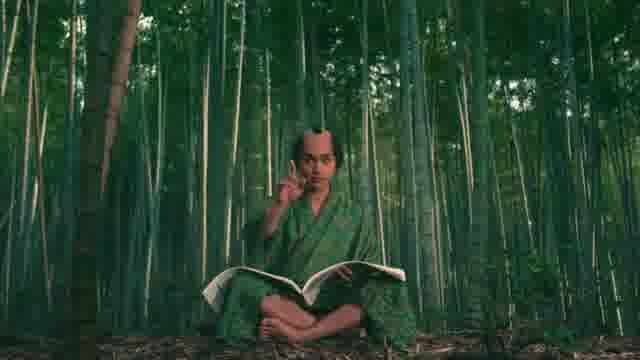

若い頃の作品は少し退屈だから、後半生にフォーカスしたらという意見もあるように思うが、前半生の蓄積が後半生の肥やしになるのだ。

まあ、そんなことを言うんだったら、北斎の画集を見るなり、ネットで検索するなり、すみだ北斎美術館や、太田記念美術館に行くなり、小布施に行くなりしてから、映画を観る方が印象深い気もする。

映画化もされた杉浦日向子さん原作の「百日紅」も面白いし、寛政の改革云々はあるが、江戸は自由で面白かったような気がする。

今晩は

私の北斎及び歌麿、写楽、山東京伝などの知識レベルを遥かに超えたレビュー・・。

このサイトには、知性溢れる方がいるという安心感と、”負けてるなあ・・”という今作で描かれた若き北斎のような気持ちです・・。

別のサイトに行かないで下さいね・・。

見えないもの(も)描く、そうですよね。「神奈川沖浪裏」が三つの場面を一つにしたものだとは知りませんでした。あの、富士山を小さくして波を大胆に配置した構図に対して写真みたいなリアルな波しぶき、改めて凄いと思いました。

本作は幕府の圧政を強調し過ぎだと思いました。ワンコさんのおっしゃるように、江戸庶民はユーモアでうまく切り抜けましたよね。超高価な紺青を輸入出来たわけですし。