ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド : インタビュー

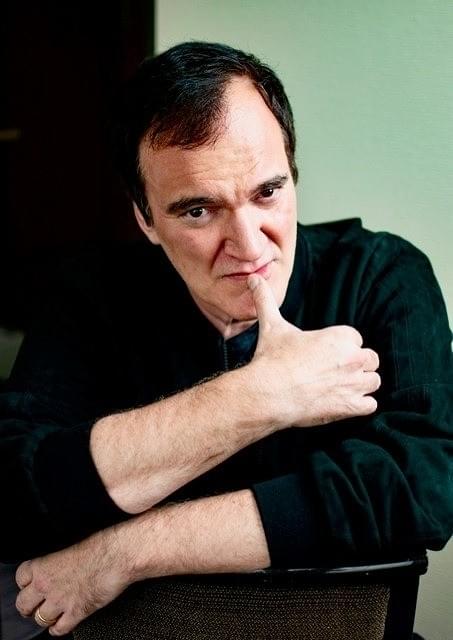

“心の光景”を再現!クエンティン・タランティーノ監督が「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」を語り尽くす

クエンティン・タランティーノの脚本・監督9作目「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」(公開中)は、疑う余地のない彼の集大成だ。彼が今回、題材に選んだのは1969年のハリウッド。落ち目のテレビスター、リック・ダルトン(レオナルド・ディカプリオ)と彼のスタントダブルで親友のクリフ・ブース(ブラッド・ピット)、そしてリックの隣に越してきた新進女優のシャロン・テートを通してタランティーノが描くのは、彼自身のハートでもある。ハリウッドという街と、映画とテレビの夢工房にあてたラブレターともいうべき作品について、タランティーノ自身に語ってもらった。(取材・文・写真/若林ゆり)

約50年前、1969年のタランティーノは6~7歳。ロサンゼルスに住んでいた彼は、「この時代のことをかなりよく覚えている」という。この時代にどんな思い出が?

「この映画を作るにあたってまず俺がしたのは、自分の記憶を掘り起こすことだった。俺の心にいちばん残っているのは、よく義父の車に乗ってドライブした思い出だね。義父のカートはピアノバーのミュージシャンだったから昼間は家にいて、俺の面倒を見てくれていたんだ。ブラッド(・ピット)が乗っていたカルマンギアみたいな車で、いつもKHJ局のカーラジオが流れていてさ、コマーシャルになっても音量を落とさないで大声でしゃべってた。車窓からはマーキーシネマズの映画館に掲示されたデカい映画のポスターとか、いつもテレビで見ていたいろんな商品やチェーン店のビルボードがあって、バスの側面やバス停にはラジオ番組の広告があった。そういう光景こそが、子どもだった俺にとって“映画”や“ポップカルチャー”を感じさせるものだったんだ」

彼はこうした“心の光景”を、50年後のロサンゼルスに再現してみせた。もちろんCGなしで、ハリウッド大通りの数ブロックを昔の外観に戻し、通行止めにしてクラシック・カーで埋めたのだ。

「この街は、特にハリウッドはまだ古い建物がいっぱい残っている。1969年の街並みは、1982年になってもあまり変わらなかったんだ。だから俺が実際になじんだ街並みを再現するのはすごくエキサイティングだったよ。もうなくなっちゃった店を復活させたりしてね。グリーンバックとかCGは使わないで、再現できたことが誇らしいよ!」

彼がこの時代に焦点を合わせたのは、ハリウッドが劇的な変貌を遂げた年だったからだという。

「俺は、この時代を扱うってアイデアに興奮したんだ。特にヒッピー・ハリウッドについてね。60年代の後半、ハリウッドは変わった。ほとんど一夜にして変わったみたいだった。まだ小さかった俺だってわかるくらいにね。だからこの時代を描こうと思ったんだけど、この作品は、俺の2人の主人公がヒッピー・ハリウッドの人間じゃないってことが面白いんだ(笑)。彼らは50年代からの残りものだから。ある意味、その外側に閉じ込められながら時代を眺めている感じなんだよ」

この作品は、いままでのタランティーノ作品とは違ったストーリーテリングがなされている。起伏に富んだストーリーはないし、ダラダラとした会話も控えめ。だが、生き生きとしたキャラクターが観客を揺さぶり、惹きつける。

「その通り、俺はいままでストーリーでやってきたことを今回、キャラクターでやっているって言えるね。大仰な物語より、時代とか業界、そこに生きている人間を生き生きと描きたかったからさ。リックは、俺の映画史上いちばん繊細な奴なんだ。とても多くの問題を抱えているんだけど、それってすべて自分で作り出したものなんだよ(笑)。彼がなんでおかしいかっていうと、クソ真面目だから!(笑) 彼は気づいていないけど、彼は自分で思っているほど落ちぶれていないし、なかなかうまくやっている。でも自分で作った不安に真面目に取り組みすぎなんだ(笑)。俺の生み出したキャラクターで、外からの力に苦しめられて、その対処に四苦八苦しているキャラなんていままでいなかった。反対に、クリフは何も持っていないけど、人生に満足できてるタフな男なんだよ」

リックのキャラクターは50年前にテレビスターから映画俳優への移行がうまくいかず、「スティーブ・マックィーンになれなかった」俳優たちからインスピレーションを得たというが、一緒に仕事をした俳優にも影響を受けた部分がある?

「あるよ、特にレオだね。リックはテープレコーダーを使ってセリフを覚えるだろ? あれはレオのやり方なんだ。ワオ、すごいなって思ったよ。俺も俳優としてセリフを覚えなきゃいけなかったとき、この方法を使えばよかったぜ(笑)。いままで一緒に仕事をした俳優から何かを取り入れるなんてそんなにしなかったけど、レオの場合はやった。それにレオ自身も、積極的にキャラクターをクリエイトしてくれてね。彼が精神的に破綻していてアルコールに溺れているというのは、彼が提案してきた設定なんだ。最初はどうかなと思ったけど、結果的にはすごく良くなったしハッピーだ。レオとブラッドの相性は抜群なのはわかると思うけど、本人たちがキャラクターに似ているところがあるよ(笑)」

シャロン・テートについては、どうやってクリエイトしたんでしょう?

「いろいろリサーチをして研究したんだ。彼女の妹のデボラやいろんな人に話を聞いたけど、みんな彼女を素晴らしい人だったっていうんだよ。だから彼女を“事件の被害者”っていう目で見ないで、生き生きと人生を楽しんでいるところを見てほしかった。マーゴットは素晴らしい仕事をしてくれて、彼女のシャロンはこの映画の“鼓動を打つ心臓”みたいな存在になったと思う」

そして、“映画の舞台裏”映画というサブジャンル映画としての楽しみも満載。これはタランティーノ自身が大いに楽しんだのでは?

「もちろんさ!(笑) 俺は映画作りについての映画が大好きだからね。『対決ランサー牧場』や『バウンティ・ロウ(賞金稼ぎの掟)』の現場は最高の経験だった。俺は実際、『バウンティ・ロウ』の脚本を数エピソード分書いたんだ。この作品はいつもの“パルプ・フィクション”的な壮大なストーリーもアクションもないよね。まあ、ジャンルを言うなら“ある人生の数日”映画かな。いわゆる“パルプ系”じゃないんだけど、リックは“パルプ系”アクションにたくさん出演しているから、彼の映画やテレビでアクションをたくさん見ることができる。この前みんなで笑ったんだけど、リックの映画を見ていると、ほぼすべてのシーンで彼は人を殺してるんだ(笑)。昨日数えてみたら、ここで見られるリックのキャリアの中だけで16人も殺してるんだよ! マンソン・ガールズに“殺しを教えた奴を殺しに行こう”なんて言われてもしかたないよね(笑)」