15時17分、パリ行きのレビュー・感想・評価

全401件中、261~280件目を表示

事実を再現しても映画にならないということ

タイトルの列車に乗ったら、テロと遭遇して、一念発起ししてやっつけた、そういう映画。

で、それを、本人が再現している・・・

となると「映画」なんだかどうかってことになるのだけれど、映画としては、そこんところだけでは映画にならないので、その前にお話があります。

でね、その前のところがあまりにツマラナイ。

工夫も何もない。

たしかに、一市民の青年三人(でも、ふたりは軍人)の若い時ってそんなに面白ことなどないだろうが、それをみせられて「映画」にならない。

結果として、彼らの英雄的行為を再現するだけの取り組みになってしまい、最近の実録映画ばかり撮っているクリント・イーストウッド監督の中でもいちばんツマラナイ作品になった、と思います。

普段とかでも、あと一歩の勇気ってなかなか出ない。テロという恐怖の中...

あなたはとっさに動けるか?

誰しもヒーローのように常に緊張し、そのことばかりに対応しているわけではない。退屈で平凡な日常が人生のほとんどの時間だ。

だからこそ「イザ!」という時に、英雄的行動のスイッチを弾き入れ、瞬時に自らを切り替えることがどれほど難しいことなのか。。。

続く観光シーンに退屈を感じている人ほど(どっぷりつかっている人ほど)、そしてその後の決定的瞬間に興奮した人ほど(イザというとき冷静でいられない人ほど)難しいのではないかと感じる。

もちろんたいがいの人がそんな具合のはず。

本作品は、それら落差を見せつけることで現実を体感させることが、喚起することが狙いの映画と鑑賞した。

これがまたシンプル極まる仕組みながら、毎度キレキレの手腕を見せるイーストウッドに脱帽。

本人出演もカッコ良すぎず、むしろ好感を持つ。

旅行気分

この映画は、主人公のこれまでの人生を描いたパート、事件が起こるまでの旅行の様子を描いたパート、そして事件が起こるパートの3つに分けることが出来ると思います。

最初と最後のパートはさすがの演出力で、特にテロの場面はこちらにも緊張や痛みが伝わる程でした。

この映画の変なトコロは中盤の旅行のパート。それなりの時間をかけてちょっと冴えない男旅を見せられます。

段々、何なんだ?!と思うようになってきて、見ているこっちもなんだかまったりした気分に。

ですがこれが効果的面で、このパートを挟むことで本当にテロが突然起こった、いつ自分にも降りかかるか分からない、という感覚が引き立っています。

いざという時に動けないと意味は無いし、自分にはできるかどうか分からない。

本物の是非。

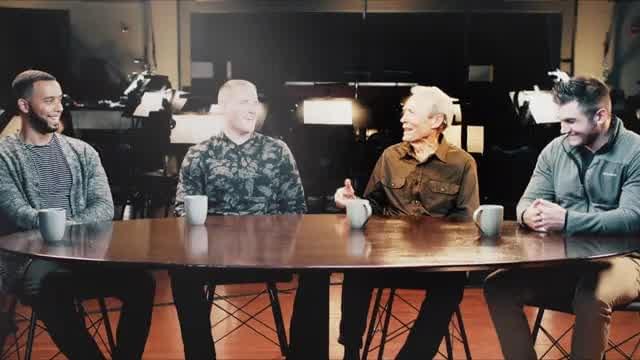

アムステルダム発パリ行きの列車内で起こったテロ事件。テロそのものを未然に防いだ3人の若者の話。それを実際にその若者をキャスティングして映画化。パワフルな映画を撮り続けているクリント・イーストウッドならではである。

3人の小学生時代から語り起こすのは、やはりアプローチの仕方としては間違っていたのではないかと思う。

この3人を含む4人の人がフランス政府に表彰されているのだが、この4人の著書が原作となっている。

クリント・イーストウッドはこの行動すべきときに行動した人々を称える意味で映画にしたのだろう。そこに映画的おもしろさを盛り込む必要を感じなかったのかもしれない。

で、そこが、やはり僕には不満の残る点である。

列車内のシーンは緊迫感溢れるもので、その顛末にはグッときた。ここだけふくらませても十分映画になったと思う。

クリント・イーストウッドのあえての選択に異議ありではあるが、さすがとも思う。

障害じゃなくて、運命

昨今、男の子によくある特性が発達障害と呼ばれたり、

男性ホルモンの内包する暴力性が、社会にとって悪しきものであるとして否定・排除されたりと、

男の子にとってはとにかく受難の時代である。

男性が男性として存在すること自体が否定されているようである。

けれどその暴力性も、道徳心や倫理観、信仰心と合わされば

こんなにも皆の役に立つものになる、というより

男の子の暴力的特性というのは、本来こうやって社会で用いられるためのものなのであると、はっきり説明している。

平和のための道具になりたい、という

彼の無私の祈りの美しさに泣いた。

最後のシーン、なぜか平昌オリンピックでメダルをとった

日本女子カーリングチームが、地元の北見市に凱旋した時の

場面が浮かぶ。

チームに参加するに至るまでの、それぞれの経緯。

オリンピックでの試合内容。

映画も、本人たちの意志や努力もあるにはあるけれど、

それよりも支配的なのは、運命というものは予め決められていて

誰もがそこへ向かって動かされているだけという

キリスト教の予定説の世界観である。

もう決まっているのだから、人は何も迷う必要はない。

やることは、ただ自分の運命を信じるだけ、なのである。

定められた運命へ向かって動く人生が描かれている。

叩かれがちな、男の子が生まれ持つ特性もまた

善悪の裁きや人智を超えた、この世で何らかの意味のある

運命の一部なのである。

その運命をこうして俯瞰的に、全肯定的に描くことで

アメリカの男の子、息子たちへの愛という

監督の偉大な父性も感じられる。ほとんど神聖なものの域である。

愛するとは、運命を肯定することである。

映画館を出た時、同じ回で観ていた他の観客のカップルの

男の子の方だけがとても感激していた。

男の子は、自分の生に何か意味があるということに

憧れるのでしょうね。

字幕でも伝わる素人感

セルフィ

「父親からの星条旗」や「アメリカン・スナイパー」でのヒーローと違って、この映画のヒーローは心の暗さが表面に出てこない。子供の頃はいろいろと悩んだけど、成長して克服していく。

自分で自分を演じることにもためらいがないように見えた。3人とも表裏がない素直な性格なのだろう。女の子には淡泊。そういう素直さが英雄的な行動を可能にしたのだろう。

観光旅行の場面が若者の素人っぽさが強調されていて面白かった。自撮り棒で自分を獲るセルフィが好きな若者。女の子をナンパする場面はアマチュアがプロを相手にしている感じ。ホステルで部屋を案内する女性を下から見上げたシーンのカメラもおどおどした感じで、若者の視線を意識した感じ。

幼少期も青年期も鬱屈していたにせよ、周囲に反抗することなく育ったように描かれていたのが気になった。

よかった

幼馴染の友情物語がとてもよかった。テロリストとの戦いがほんの一瞬だったのだがめちゃくちゃリアルだった。3人でリンチみたいにしているところがよかった。

観光場面はいくらなんでもというレベルで退屈だった。

淡々と

この投稿(自分の備忘録用)に下書き保存したはずが、見当たらずに萎えた状態で再トライ。

さて、この作品、全体的に淡々と進む映画でした。

事実は小説より奇なりと言うけれど、小説にするにはそれなりの伏線や誇張が必要だったりするのだなと実感。

あくまで事実に忠実に、という視点で作られた映画だったのかもしれないけれど、この脚本でよく映画化が実現したなーと思ったのも事実。(制作側の採算という意味で)

いざという時に適切な行動がとれる人になりたいけれど、

私には無理かなと思ったのもこれまた事実。

個人的にツボだったのは、ドイツで自転車こいで市内観光してる時のシーン。ヒトラーが自殺した場所。

主人公たち(アメリカ人)が教わった歴史と違っていて、それを案内人に言ったところ、「アメリカがいつも正しいとは限らない」(うろ覚え)というような反論をされ主人公が言葉を失ったシーン。

それ言っちゃうとこがイーストウッド的だと思った。

そしてその後、その案内人(おそらくボランティア)が、

Springtime for Hitlerって歌を口ずさむのだけど、

その歌、私の大好きなミュージカル映画〝The Producers〟の曲ですよね?

気のせいかなと流したけど、エンドロールで出てきてにやり。

と、しょうもないレビューになりました。

昨日、下書き保存したやつは自分的にはもっとマシだったことを付け加えておきます。

事件当事者が好演だけど・・・

以前THALYSタリスを利用したことがあるので観ました。

実際に事件に遭遇した当事者が出演、それも素人とはとても思えないくらいの完璧な演技、というか再現に驚きです。

このことを知らないで見ていたら俳優が演技していると思ってしまうでしょう。

もしかしたらこのような作り方がこれからの実話映画の潮流になるかもしれない、そんな気もしました。

ただ監督のクリント・イーストウッドの言いたいこと、アメリカの良心とか正義とか、そういうのは理解できるけど少し直截的すぎて映画に深みが欠ける気がしました。

「アメリカン・スナイパー」でも同様の感覚を覚えました。

晩節は汚して欲しくないです。

事件現場になったタリスはアルストム社製のはずだけど、空撮でちょろっとジーメンス社製のタリスが映ったのはご愛嬌でしょう。

3人の英雄の話。

これは、実話を本人たちがドキュメントや再現VTRとして出演したものだと思ってみるとちょうどいいかんじ。

サクラメントで育った3人の悪ガキ。小学校でもたびたび校長室に呼ばれ、親も呼び出されるようなタイプ。

そのアメリカ人3人がヨーロッパに行って単純に旅行を楽しむ。ローマ・アムステルダムとドイツ、その後はパリへ特急で向かう。

その車内で銃を持った男が暴れ出すが3人によって取り押さえられる。他の乗客で撃たれた人もいたが、軍隊内で学んだ止血方法を実践し、救助を待つ。

銃乱射事件が重要ではなく、その時に役立ったことはそれぞれの生い立ちや学習したことがそこにつながっている。その描き方はウッド監督さすが。

中心の3人は実際の3人だが、役者でもないのにリアリティあるお芝居、いや芝居ではなく再現しただけなのか。

こういう映画の作り方もあるんだ、と思った。

アクションではない

全401件中、261~280件目を表示