ごはんのレビュー・感想・評価

全24件中、1~20件目を表示

父との娘との時を超えた和解

ひょんなことかるら、父の遺志を継いで就農ー。

父が愛していた農業を知ることによって、長くて、長くて、さらに長かった父との断絶を少しづつ解(と)いていくヒカリの姿が、とてもとても胸に温かい一本でした。

時の隔たりはいかんともしがたいところですが、心の内では、父にとっても娘にとっても、満足の和解だったのではないかと、評論子は思いました。

そこに、自身も米農家であるという監督の農業(米づくり)への深い想いを感じ取ったのも、独り評論子だけではなかったこととも思います。

佳作だったとも思います。

(追記)

「農業王国」とも称される都道府県に住まいする評判子ではありますけれども。

しかし、農政部門には配属になったことのない評論子には、刈り入れから脱穀、精米までのプロセスを具(つぶさ)に見たのは、これが初めてでした。

そう言えば、農家や出面さん(この言葉自体がすでに死語か?)が一線に並び、人海戦術で田を刈り取っている姿は、久しく見ていなかったかも知れません。

米という漢字を分解すると「八十八」になり、一般に、お米は88もの手間暇(ひま)をかけて育てられると言いますけれども。

その苦労の一端が、垣間見えたようにも思われました。

あたかも宮沢賢治が「日照りの時は 涙を流し、寒さの 夏はおろおろ歩」(雨ニモ負ケズ)くと詠んだ、その苦労を。

そして、お米づくりは水管理に始まって、水管理に終わるのかも知れないとも思いました。

ちょうど、ヒカリが本作の中で苦労していたように。

そういう意味では「勉強になった」一本でもあり、農業に関する「お仕事映画」としての要素も、多分に含まれていたかとも思います。

評論子も、お米づくりに、思いを馳(は)せることができました。

本作を観終わって。

(追記)

コンバインの逆走には、笑いました。

新米農業者が犯しやすい失敗として、実は「新規就農の米農家あるある」なのでしょうか。

お米農家のレビュアーさんがもしいらっしゃったら、是非ともご意見をお聞きしたいところです。

予想以上に良かった。胸にしみるストーリー。

CSで録画視聴。

侍タイムスリッパーの安田淳一監督作品。ヒカリ演じる沙倉ゆうのが主演。彼女が

若いし、可愛い。作品内容が予想以上に良かった。ヒカリが亡き父が残した田んぼを

引き継ぎいろんな人に助けられながら米作りに奮闘。米作りに奮闘した亡き父の思いを

ヒカリは理解していく。農家の思い、家族の思いを理解する事をこの作品から知る事が

できた。素晴らしかった。安田淳一監督ファン、沙倉ゆうのファンはおすすめの作品です。

侍タイムストリッパー監督作品。

良作!

安田淳一監督と沙倉ゆうのの舞台挨拶付き。キャパ約100人のホールは満席。「侍タイ」の大ヒット以来、このお二人には固定ファンが付いているようだ(笑)。

当方もライト層のファンになったが、本作は初鑑賞。やはり大作に比すると撮影機器のグレードも違うし照明も違う。出演者のお芝居にも拙い箇所が散見され、これで筋書きがバラバラで訴求点がボケていたら目も当てられないとすら感じた。

ところがその懸念を本作はいい方に裏切る。「ありえないだろう」な話が、実が我が国中に広まっている現状を示唆し、大げさに言えば日本の農業の危機すらも連想させる。思えば昨年来のお米不足のこの時勢に送るピッタリの話ではないか。

ストーリー構成はわかりやすいジェットコースターものになっており、ラッキーがあれば落とし穴もある。大手映画であればラストはひかりとゲンちゃんのロマンス的な描写に移るのだろうが、そこに触れない描写がむしろいいし、観客に将来はそうなってほしいなという仮想世界も描かせた。むろん、福本清三さんの登場は作品の大きなアクセントとなっており、「刃物は得意」という渾身のギャクには笑わせていただいた。

また、自主製作映画の強みとして、撮了後も追加撮影を頻繁に行えるという点もある。本編を見ている間は違和感なく楽しめたし、とても4年もかかって撮影された作品には見えなかった。

実際の時間に換算すればおおよそ2~3か月くらいの物語ではあるが、濃密に描き切ったと思う。安田監督は実力のある作家であると言える。良作である。

確かに繋がる「侍タイ」への系譜

丁度一年前の8月、日本でたった1館・池袋シネマロサで上映されていた『侍タイムスリッパー』を観て、「久しぶりに、『この映画は広がってほしいなぁ』と言う作品に出会いました」との感想を記しました。当日、舞台挨拶にお見えになった(当時は、毎日挨拶なさっていた)監督の安田淳一さんと主演(作中では「ゆうこ殿」役)の沙倉ゆうのさんに握手させて頂いて「拡大上映を祈っています」と申し上げました。ところが、その後の「侍タイ現象」とも言うべき爆発的人気は皆さんご存知の通りです。恐らく、当のスタッフ・キャストの皆さんもここまでの事は想像なさっていなかったでしょう。歯を食いしばって作品作りを続けている多くの映画人を勇気づけたに違いありません。その安田監督の侍タイ以前の作品上映会に参加しました。

父の急逝の報を受けて故郷に帰った女性が、それまで興味がなかった米作りの仕事を継ぐお話です。ご自身が米農家である安田監督の背景を生かした作品作りでしょう。侍タイ同様に、緩さを纏いながら小気味よくお話が進みます。それでいて、米農家が置かれている現状や農業の面倒くささが丁寧に紹介され、令和の米飢饉と言われる今観るに最適の映画と言えます。「ゆうこ殿」(沙倉ゆうのさん)は、本作でも魅力的。

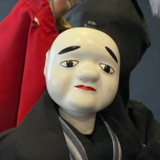

そして驚いたのは、侍タイで殺陣の先生のモデルとなっていた福本清三さん(5万回斬られた男と呼ばれる東映の大部屋俳優さん。2021年逝去)が出演なさっていた事です。鎌を出して、「刃物の事は任しとき」の台詞なんて時代劇ファンには堪らないのではないでしょうか。

監督とゆうこ殿のざっくばらんな舞台挨拶はこの日も明るく快調でした。

監督の地元

での上映会に参加。

気さくに本作制作からアカデミー受賞までを

紅蔓子さんと笑いながらお話になる舞台挨拶を拝見しに

行きました。

分かりやすく言うと、職業農家の一ストーリー

だが、侍タイムスリッパーでも感じた

本当に大切にすべきものごとは?を問うかのような

スタイルは健在だった(と僕は思っている)

日本の米は品質が良く高値で売れるからと

中華にて大量に売りに出され、

米国と言うある意味米の国の要望で

好んで食す人々が居ない米を大量輸入し

日本人の心の一部とも言える米を備蓄米まで勿体つけて

売りに出すていたらくを見るにつけ

ムカっ腹以外の思いが立たない僕は

見ていて涙が出てました。

政治や消費者ばかりが優先される

社会では変わんないだろうけど

今後の食を取り巻く社会の変化を期待し

⭐︎4つ(^^)

なぜか涙が出てくる

監督〜〜 見ましたよ〜

風の形を始めて見たのは田んぼでした

それもいい大人になってから

子供の時にはほとんど田んぼばかりの場所で暮らしていたのに

福本さんの台詞にもあるように長い間日本を守ってきたのは百姓なのだ

映画『七人の侍』でもそうでした

最後の最後に勝つのは農民なのだ

きっと農耕民族に日本人は適応していったというよりは性に合っていたのでしょうね

それにしても米作りとはどれほどの手間暇が掛かっているのか

八十八どころじゃないじゃないか

毎日食べているご飯のことをさほど考えたことがない

それを作る農家の苦労などこれっぽっちも知らずに過ごしてきた

台風や大雨やあらゆる天災から人災までいろいろなものと闘いながらお米を作っているのに

ありがとうございます

おかわりしたくなる

監督も悪戦苦闘して農業に?

侍タイムスリッパーを観て、過去の安田淳一監督の作品を観たくて鑑賞。

長編映画第1作「拳銃と目玉焼」は期待アケアゲで観たので、ちょっと残念って感じで一緒に観た友人からも「あれから安田監督は進化したんだよ!」で納得して、本作を鑑賞。

本当に進化してました。

良作です。

感動しました。

監督も農業を継がれる時に同じ様な悪戦苦闘があったのでしょうか?

農業をしている平均年齢が65歳っていうのも驚き。

江戸時代に侍の数は人口の6%しかなく、殆どが農民だった事にも考えさせられました。

侍タイムスリッパーで撮影所の所長をコミカルに演じていた井上肇さんが、一転寡黙で仕事に打ち込む父親役を演じていて良かったです。

亡くなられた福本清三さんも存在感あって惹きつけられました。

金色の稲穂の中に立つ主人公はまるでナウシカのよう。

農家のご苦労が解る映画です。

主演:田んぼ

小学校の時、近所の田んぼで米作りの実習みたいなのがあったのをおぼろげながらに覚えている。と言っても、自分たち児童がやったのは田植えと稲刈りだけで、田んぼを学校に貸してくれてた農家の方が、その間の多くの手順を代わりにやってくれていたのだなとこの映画を見て気がついた。特に、丈夫で美味しいお米を作るために、田んぼに張る水の量の細やかな調整に大きなノウハウがあるということを初めて知った。たとえ広大な農地に日本のお米と同じDNAの種籾を持ち込んだとしても、この手間をかけずして、美味しいお米を他国で作るのはまず無理だろう。日本のお米の価値を再認識できてよかった。

侍タイムスリッパーがたいへん面白かったので、同じ監督の別の作品が都内のミニシアターでリバイバル上映されていると聞いて見に行った。米農家と兼業しているという安田監督の思いが十分に込められ、米作りと同様にていねいに作られた映画だと感じた。稲作の最初から最後までを(劇中での順番は前後するが)追って撮影するのは長期戦でたいへんだっただろう。そのようにして撮られたその時どきの田んぼの姿は確かに美しかった。ただ、ストーリーが湿っぽすぎて、自分にはちょっと合わなかった。劇伴が大げさで、たとえば、故障したコンバインが運ばれていくシーンはあまりにも音楽が悲しすぎて、逆に笑ってしまった(でも、田んぼにゴミを捨てるやつは極刑に処すべきと思いました)。侍タイムスリッパーはやはり別次元でバランスのとれた面白い映画だったのだな。

上映開始が11:40だったので、昼飯は映画の後で食べるつもりだったのだけど、ちょうど主人公が新米のご飯を炊いて亡き父を思いながら一人で食べるいいシーンのときに、他の観客に迷惑なんじゃないかと思うぐらいの勢いでお腹がグーグー鳴って困った。ご飯を食べてから見た方がいいです。

お米ができるまで

御多分に漏れず「侍タイムスリッパー」から遡ってこちらを鑑賞。さすがにかの作品ほどのものを期待してはいけません。あんな傑作にはそうそうお目にかかれるわけありませんから。

普通に良い映画です。昔、小学校の体育館で見せられた教育映画のような。本作鑑賞後、おそらく製作配給の未来映画社の人が意見を聞かせてほしいというアンケートを取ってたので、そのまま感じた通り小学校で見せたらいいのではと言ってしまった。いい意味で言ったつもりだったけど商業映画としては弱いという本音がつい出てしまった。

確かに親が子供に見せたいような映画。逆に子供はコナンとかドラえもんがいいのにと拗ねてしまうだろうけど。それくらい地味な作品であり、エンタメ性は低い。毒っけもないので娯楽作品としては物足りなさも感じるかも。

ただ安心してみていられるし、やはりこの監督は人間を描くことには長けていると思う。描くべきところはちゃんと描いてる。だからこそ今回の「侍」の成功があるんだろう。信頼できる監督だと思う。

昔、親からご飯は米の一粒一粒にお百姓さんの汗と涙が詰まってるから一粒も残さず食べなさいとしつけられた。だから今でも米粒を残してる人を見ると気になってしまう。

本作はお米が取れるまでどれだけの手間と労力がかかっているのか子供に教えることができるし、大人にとっても代々お百姓さんたちに受け継がれてきた知恵を知ることが出来て勉強になる。本当にご飯のありがたみを感じられるいい映画だ。

ちなみに主人公のひかり(コシヒカリからつけたんだろうか)が西山老人からお父さんの言葉を聞かされて東京に帰らず農作業やる決心したんだけど、その言葉が後半明らかにされると思ってみてたけど結局は明かされずじまい。あと、げんちゃんがギプスをしていながらどうやってズボンはいたのかも謎のままだった。さては監督は続編まで明かさないつもりか。んなわけないか。

最近令和のコメ騒動があったばかりだけど、日本人のコメ消費量はここ60年で半減してるのだという。食の欧米化でパン食が増えたりしたせいだが、コメの消費量に合わせて減反政策なんてのも過去に行われていたっけ。

今回のコメ不足では新米の季節とかぶってたから新米の値を下げないように備蓄米の放出もなされなかった。

日本の食料自給率は30%台と相変わらず低く多くを輸入に頼ってるので戦争や災害などの世界情勢に影響を受けやすい。カナダやアメリカなんかは200%を軽く超えているのでいざとなれば輸出を止めて自国の消費に回せるが日本はそうはいかない。

コメの生産もやはり農家の跡取り問題や高齢化でその担い手が不足していて本作のお父さんのように他人の田んぼを一人で請け負い負担が大きくなってる現状がある。そんな事態を打開しようとスマート農業がいま注目されている。ドローンを使った害虫駆除や本作でも苦労していた田んぼの水位を監視するのをコンピューターで制御したり、広大な範囲を少人数でもカバーできるという。

国も無駄な兵器買う金あるならこういう事業にもっと補助金増やしてやればいいと思う。食料自給率低い国が戦争やるなんて自殺行為だからね。

やさしすぎるぅ

刃物のことは任せておけ!

侍タイムスリッパーの流れから

運良く近くの映画館で「タイムリー」に上映があって観ました

優子殿こと沙倉ゆうのさん演じるヒロインが名前のとおり光ってました

主人公「寺田ヒカリ」どこかで見たと思ったら

TV時代劇「心配無用ノ介」のエンドクレジットにあった「寺田ひかり」ですね

映像が美しい、見ているだけで癒されます

序盤ですが、伸びた緑の苗の林の中に緑のカマキリ?を見つけた時は何故かワクワク

福本清三さん演じる西山老人の鎌による稲刈りは見事な逆袈裟斬り?

確かに「刃物のことは任せておけ」でした

ヒカリさんの新米と漬物だけの食事(漬物は食べないけど)のシーンは高坂殿が「塩むすび」を食べるシーンに繋がりました

(オマケ:米作りについての個人的所感)

農家の出の方は何となく分かると思いますがあらためて厳しさとやるせなさを感じます

何でもかんでも効率化という農業政策、経済政策の結果は?

田園。

お米。容易に手に入ることが当たり前過ぎて、その生産過程に想いを馳せることは殆どない。ましてや都心が生活の場であると、田畑に遭遇することも稀である。そんな都心のど真ん中から、父の逝去で京都の郊外、実家の農家に里帰りしたひかり。田植えの終わった田んぼの管理を引き継ぐ人物が見つからず、自ら管理することに。

地味な作業を朝から晩まで、雨の日も風の日も、日々繰り返していく。何も分からない状態から手探りで、コツコツと。

周囲の人々の手を借りながら、失敗を重ねながら、思い通りにはならない自然界と向き合いながら。

出穂(しゅっすい)を経て、美しく実った穂が織りなす風景はとても美しい。そして、手間暇かけたお米がどれほど美味しいものか、ひかりのその舌の感覚が嫌でも伝わる。

昔、私は田園風景が身近な場所で生活していて、パートナーが農家だったこともある。あの人と一緒になっていたら、私も日々米と向き合って過ごしていたのかもしれない。そんなことが頭の中でリフレインした。

農家の方々がいなければ、我々の生活は成り立たない。他の職業も、その多くはそうなんだけど。飽食の時代、スポットライトを浴びることがないヒーロー達を忘れずに。日々感謝して生きたいものだ。

黄金色の輝き

わずかな人数でも時間を掛けて良い映画を作りたいと言う作り手の思いが、温かく愛ある作品を作り出しました。

亡き父への思い、米作りにひたむきに取り組むながらも直面する苦しみや喜びを美しい田園風景の元に鮮やかに描き出しています。

また水がとても印象的に映し出されていて、農家の方々の実際にご苦労されている描写として見事だと感じました。

また話しの進め方が実に巧で、現在のシーンと回想シーンを上手に織り交ぜて、そこに至るまでの過程を見事に描いています。

娘ひかりの沙倉ゆうのさんは米作りに向き合う姿の強さと弱さを演じチャーミングでした。父の井上肇さんも家族、仕事、土地への思いを見事に表現していました。

そしてまだご存命だった福本清三さんが素晴らしかった。その存在感は出ているだけでそのシーンのみならず、この作品に深みを与えていたように思います。

それにしても稲穂の実った時のあの黄金色の輝きは何と美しいのでしょう。その輝きはお米と言う大切な物の輝きなのだと思います。

僕の父親の実家も関西の農家で米作りもしてましたので、作中映し出されるそれぞれの農家の家を見ていると何か郷愁を感じます。通夜や葬儀の後もあんな親戚の叔父叔母確かにいたなぁと懐かしい思い出が甦りました。

このような作品がもっともっと多くの人の目に届けばいいなと願います。

いい映画を見ました

米の作り方はこうだったんだ

稲と共に、役者も育つ

上映館が菊川というので、静岡じゃ無理だと思っていたら墨田区(笑)

「侍タイムスリッパー」の安田監督の一つ前の作品。侍タイの助監督役、沙倉ゆうの主演。侍タイ関係だとお寺の住職と奥さん、撮影所長が出ています。

メインの2人が、稲が育つのと共に、演技力も成長して自然になっていきます。

監督はこの映画の後に、親から米作りを引き継いだそうで、引き継いだのがこの映画がキッカケなのかと思ったり。こんな映画を作っておきながら、継がない訳にはいかないとか?

福本清三さんのセリフのある演技は「太秦ライムライト」を始め、「科捜研の女」のアメリカのテリヤキソース王とか、いくつか見ていますが、この作品が一番自然だったような感じでしたね(偉そうですけど)。あまり力んでいない場面が多かったからでしょうか。その昔「探偵!ナイトスクープ」で、福本さんのことを調査した時の、オフの時の福本さんの雰囲気に近かったように思います。ちょっと斬られ役を連想させるセリフもあったり。この映画も東映京都撮影所が協力したようですが、福本さんの関係でしょうかね。特に撮影所で撮影した感じはないです。

自主制作っぽい感じは侍タイよりは強いですけど、監督や演者の思いは伝わってくる作品です。

監督がつくる米を食べてみたい

全24件中、1~20件目を表示