「シーザーに合掌」猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー) kazzさんの映画レビュー(感想・評価)

シーザーに合掌

猿ウィルスは、人間を退化させ、猿を進化させる。

この意味付けは良い。

であれば、この先放っておいても人間はどんどん獣化して、最後には元祖猿の惑星のように、言葉も持たない人間が猿に家畜(労働力)として飼われる世界となるのだろう。

本作は一応“最期の戦い”とされている。

これは、映画シリーズの最後という意味か。

あるいは、ラストの雪崩によって人類の戦闘力は駆逐されたという意味なのか。

シリーズ3作とも、面白く仕上がっており、好きなシリーズではある。

が、「創世記」から幾つか納得のいかない部分があり、それが作品ごとに倍増している。

たとえば「創世記」では、チンパンジーの大きさ(人と同じ背丈)とか、サーカスで手話ができるオランウータンは調教によって芸ができるだけのはずなのに、シーザーと会話できる知性があるかのようで、それなら薬物の影響を受けていないオランウータンの方が奇蹟の存在では、とか。

まぁ、小さいことだ。

だが、本作で納得できないものは、小さくはない。

まず距離感と時間の進行が曖昧過ぎる点。

猿の部族と別れて大佐を追ったのに、追い付いてみたら猿の部族が捕らえられて強制労働させられている。

人間の少女が喋れない理由が不明な点。

シーザーが撃ち殺した男は、少女の父親ではなかったのか?

少女が悲しんでいないので、父親ではなかったとして、それでも少女を捕らえて監禁している様でもなかった。

あのまま置き去りにしたら少女が死んでしまうと猿たちは思ったのだから、男が少女を養っていたことは観客にも猿たちにも想像できる。

それなのに、少女を救っているかのごとき猿たちに疑問。

また、口が聞けなくなるのが感染の症状なら、少女はいずれ獣化していくのだろうか。

大佐への症状の現れかたと、少女の様子は違いすぎる。

少女はあのまま猿たちと幸せに暮らしていくのだろうか?

オランウータンが、最後の最後に喋るのもどうか。

これは、意図しているかもしれないが。

細かいことをいうと、まだまだある。

さっさとシーザーを殺してしまえば良いのに、他の者は簡単に殺しても主人公は殺さないのがアクション映画の定石だから不問。

「創世記」はスケール感がちょうどよかったのだが、「新世紀」からは全地球レベルの話になっているはずなのに、舞台が狭すぎる気がする。

「新世紀」は、局地戦だと解釈することもできるが、本作はこの戦いで猿が生き残ったとしても、近代兵器を持つ人類が他国(あるいは米国の他地域)にも存在するはずで、大団円的なエンディングには能天気過ぎないかと感じた。

「新世紀」のエンドロール後に、ウィルスが世界中に広がっていくことが示唆され、世界の広さを示しているにも関わらず。

ちなみに、原作小説では猿の世界はかなり近代的で広く(外国がある!)描かれていた。

印象に残った場面は、

冒頭の、人間兵士の後ろで同じ戦闘服を着た猿が現れるシーンと、

終盤の、シーザーを追い詰めたクロスボウの戦士が吹っ飛ばされるシーンだ。

アングル・構図がうまい。

とにかく、面白い映画であることは間違いない。

荒唐無稽なSFアクションなのだから、矛盾点などあって当たり前だと割りきって楽しむべき。

シーザーの一族を守るための戦いが、怒りに任せた利己的な戦いに向かっていることに自ら気づいて苦悩する場面や、無防備な猿たちが撃ち殺させていくのを見て改心する赤毛など、登場する人間キャラクターに比べて猿たちの方に人間味が表現されていて、見所はたくさんある。

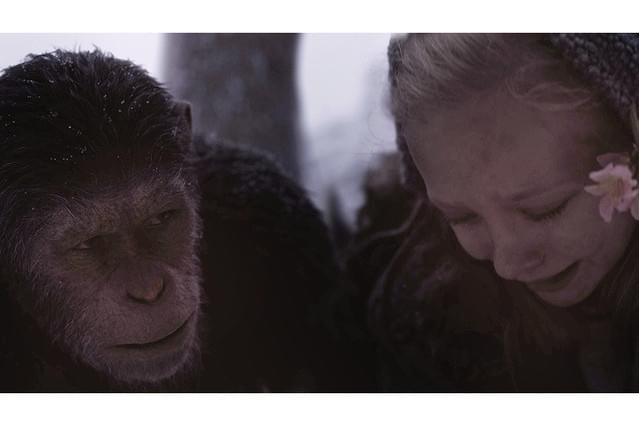

あの少女、幼い頃のジョディ・フォスターのようなキリリとした目が印象的だった。