「偉人たちが時代を作ったロスト・ジェネレーションに憧れても、21世紀に生きる幸せ」ミッドナイト・イン・パリ Gustavさんの映画レビュー(感想・評価)

偉人たちが時代を作ったロスト・ジェネレーションに憧れても、21世紀に生きる幸せ

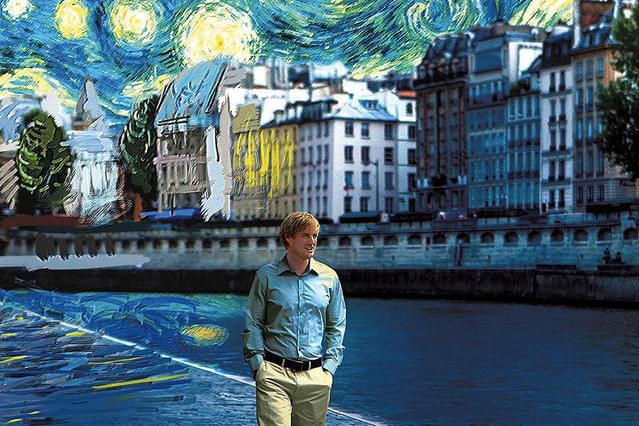

ウディ・アレン76歳の時の巴里を舞台にしたタイムスリップもので、脚本を兼ねて演出したアレン監督の知的な会話劇とノスタルジックな映像美が魅力の、文学、絵画、映画に対する尊敬と愛着に彩られた個人的願望のファンタジー映画。それは第一次世界大戦(1914~1918)後の1920年代の巴里に集中した実在の芸術家たちを登場させて、監督の分身であるハリウッド映画脚本家ギル・ペンダーを思いのままに操り、彼らと交流させています。歴史に残る天才たちの影響を受けたであろうアレン監督が、長年の夢を叶えたような作品です。その偉人たちを数多く登場させて物語にしてしまう手腕には、深く敬服し、僅かな羨望も感じてしまいました。

真夜中の鐘の音が鳴り、シンデレラリバティの逆を行くギル・ペンダーの巴里の享楽。雨上がりの石畳の舗道を走るクラシックカーが目の前で止まり、酒に酔った人たちから誘われて着いたのが、ジャン・コクトー(1889~1963)主催のパーティー。サロンではコール・ポーター(1891~1964)がピアノ演奏の弾き語り。不思議に思って戸惑うギルに声を掛けて来た女性がゼルダ・セイヤー・フィッツジェラルド(1900~1948)で、夫のF・スコット・フィッツジェラルド(1896~1940)を紹介される。コール・ポーターは1915年ブロードウェイデビューも挫折し、1920年代後半まで巴里にいたとあるので史実通りで、この時はまだ有名で無かった。代表作は1948年のミュージカル『キス・ミー・ケイト』とあるが、全く知らない作曲家と思って調べたら、その劇中歌の『ソー・イン・ラブ』が日曜洋画劇場のエンディングテーマとして使われていたことを初めて知り驚きました。中学生の頃から聴き慣れ、その重厚なメロディに映画の感動を重ねていた少年時代。モートン・グールド楽団によってラフマニノフ風ピアノ協奏曲に演奏されたものでした。そのフィッツジェラルド夫妻も1920年に結婚して、スコットが代表作『グレート・ギャツビー』(1925)で名声を得た頃パリでアーネスト・ヘミングウェイ(1899~1961)と知り合ったようです。コクトーのパーティーを抜け出して入った酒場では、ジャズ歌手で女優のジョセフィン・ベーカー(1906~1975)と思しき黒人女性が華麗に踊っていました。黒いビーナスと称えられ、この時代を代表するセックスシンボル的美の女神です。1925年パリのシャンゼリゼ劇場で好評を博し、ヨーロッパ巡業ではセンセーショナルな反響を受けたといいます。出演映画に1927年の「モン・パリ」があり、日本でも話題になったそうですが、詳細の見聞はこれまで承知しません。続いてポリドールという酒場でスコットにヘミングウェイを紹介されるシーンでは、代表作について話すも『日はまた昇る』1926か『武器よさらば』1929の何方かでしょうが、ここでフィッツジェラルド夫妻の関係に意見を述べるヘミングウェイの話が面白い。自由奔放なゼルダに翻弄されるスコットに、もっと創作に没頭するよう3歳年下のヘミングウェイが説教するのです。そこでギルがノスタルジー・ショップを題材にした自作の小説の意見を聞きたいとお願いするも、断る台詞がいい。“君の小説は不快だ。下手な文章は不快、上手でも嫉妬で不快。作家の意見など聞くな。作家同士はライバルだ” この言葉で思い出すのが、宮崎駿氏があるテレビ番組で漫画家志望の若い女性の絵を見て欲しいと頼まれても、断固として撥ねつけたことがありました。そこには同じ創作者と認めつつも、お世辞に終わることを予想した宮崎駿氏の厳しさと優しさの両面を感じて、深く感銘したものです。芸術家はいい意味で自己評価に絶対的な自信を持たなくてはいけない。自己満足で終わるのが素人であり、プロとしてのプライドを持つことが大切であると訴えていたように感じました。これに似た、ウディ・アレンの作家としてのプライドが表れた会話シーンでした。ここでヘミングウェイが紹介する人が、ガートルード・スタイン(1874~1946)というアメリカ生まれの著作家、詩人、美術収集家です。1920年代はアメリカが世界経済の中枢になった黄金時代と称されるも、この巴里(フルリュース通り27番)に居を構えてヘミングウェイ始め多くのアメリカ人作家をサロンで持て成したスタインこそ、失われた世代の名付け親でした。第一次世界大戦によって、それまでの価値観が変わらざるを得なかった戦後の文化世相の名称は他に、スコットの小説『ジャズ・エイジの物語』1922からのジャズ・エイジ、そして狂騒の20年代とあります。しかし、一番有名で微かに知っていた失われた世代の本当の意味は、良く調べると迷える世代だというのです。スタインが発したとする“you are all a lost generation”のlostの意味には、迷子の、行き場のない、の意味もあると知って、納得するものがあります。アレン監督も、この時代に迷いたかったのでしょう。ギルが自分の小説をスタインに読んでもらえると興奮するシーンが印象的でした。自分を落ち着かせて戻ると、タイムスリップで現代に戻り酒場ポリドールがコインランドリーになっているのがいい。

次の日ヘミングウェイと共にスタイン宅を訪れる場面が、この映画の人物相関図の基本になるようです。ヘミングウェイは1919年カナダ・トロントの「トロント・スター」誌のフリー記者となりその後巴里に特派員として赴き、スタインと親交を得て同時代のアメリカ人作家と知遇を得て、1928年にはフロリダに戻っていますから、21歳頃から29歳まで巴里にいたことになります。演じるコリー・ストールがいい。このとき34歳で髭を蓄えた男の渋さと憂いがヘミングウェイを想像させます。車中でギルに語る戦争体験の台詞が、まるで小説を朗読するような脚本も素晴らしい。そして、キャスティングが見事に嵌った一人が、スタインのキャシー・ベイツでした。残念なのは、パブロ・ピカソ(1881~1973)を演じたマルシャン・ディ・フォンソ・ボーです。個人的にはテレビのクイズ番組で見たピカソの若い時の写真がカフカにそっくりで驚いたほど、目力のある表情が印象的でしたが、その鋭さがありません。たぶん40代半ばの髪の毛があった頃のピカソには似ているものの、存在感が芸術家らしくない印象を持ちました。これら実在の芸術家に囲まれた中で唯一創作の人物、ピカソの愛人アドリアナを演じたマリオン・コティヤールは、1920年代のファッションとヘヤースタイルが似合っていて美しい。“過去は偉大なカリスマ”の言葉でギルと話が合う会話では、イタリア人画家モディリアーニ(1884~1920)と半年同棲していたと告白します。またピカソとキュビスムを興したジョン・ブラック(1882~1963)とも関係を持ったことも匂わし、自由奔放な恋愛遍歴にギルが驚くところの面白さ。このスタイン宅の場面では、アドリアナをモデルにしたピカソの作品『浴女』の絵がスタインに酷評される物語の創作があって、現在のオランジュリー美術館の場面につながる展開の流れが上手い。

蚤の市でコール・ポーターのレコード演奏を切っ掛けにレア・セドォ演じるガブリエルと言葉を交わすシーンを挟んで、モネ(1840~1926)の睡蓮の間が映し出され圧巻です。ギルの婚約者イネスの友人であるベイツ夫妻のポールが、抽象表現主義の真の父がモネとする学説を述べるも否定して、ターナー(1775~1854)こそ先駆者と言います。印象派画家モネの睡蓮の絵を地方の展覧会で観て感動したことが想い出されますが、そのとき抽象表現主義の概念はありませんでした。それでもセザンヌやルノワールの他の印象派画家との違いは感じました。ターナーの絵画は、東京と地方の個展2回足を運んでそのロマン主義表現の美しさと迫力に圧倒されたことが今でも記憶に残ります。学説としてはターナーを抽象表現主義の先駆に当てはめるのは強引のようです。このポールの蘊蓄を語らせて、ピカソの『浴女』の前でギルがタイムスリップの知識を披露するところが笑えます。モデルのアドリアナの経歴からスタインが述べた批評を語り、ピカソの絵を駄作と言いきる。しかし、この映画で扱われる、このピカソの『浴女』の詳細が分かりません。似た絵でピカソ国立美術館所蔵の『浜辺でビーチボールで遊ぶ人』1928年があり、この年の「水浴の女たち」シリーズのひとつであるようです。オランジュリー美術館に所蔵されているのでしょうか。

その夜回転木馬がある遊園地パーティーでジューナ・バーンズ(1892~1982)と踊り、アドリアナと再会するギル。バーンズはアメリカ出身で1920年代巴里に住み、この経験から代表作『夜の森』を1936年に発表したモダニズム文学の重要人物といわれます。夜の巴里の魅力の虜になったギルがアドリアナとデートするシーンがいい。夫スコットの浮気で情緒不安定なゼルダに未来の薬を与えるシーンでは、アレン監督の優しさを感じました。酒場でアドリアナと別れてから突然サルバドール・ダリ(1904~1989)が現れる驚き。エイドリアン・ブロディが雰囲気ピッタリです。しかもそこにマン・レイ(1890~1976)とルイス・ブニュエル(1900~1983)も登場します。レイについては、多くの画家や作家が集まったエコール・ド・パリ(パリ派)の20年代に活躍した芸術家くらいの認識でしたが、調べると写真家だけではなく画家や彫刻家、そして映画監督も手掛けた人でした。第一次世界大戦を批判するダダイスムからその派生のシュルレアリスムを体現したアメリカ人。そして、ブニュエルも1925年に巴里に移り、撮影所を出入りすることから映画監督を目指し、1929年ダリと脚本共作の「アンダルシアの犬」を発表します。

イネスの父ジョンが私立探偵を雇った夜、T・S・エリオット(1888~1965)に誘われスタイン宅では、ヘミングウェイとアドリアナがアフリカ旅行に逃亡しピカソが怒っていて、スタインからは“作家の仕事は絶望に屈せず、人間存在の救いを見いだすこと。敗北主義に陥らないで”と勇気付けられる。アレン監督の人生を振り返ると、スタインだけには分かってもらえるのではないかの願望が窺えます。婚約者家族がモン・サン=ミシェルに出掛けて一人になった週末、蚤の市で古い本を購入、そこにはアドリアナが書いたと思われる文章が残されていた。ジル・ペンダーというアメリカ人作家に惚れて、夢の中でピアスのプレゼントを貰ったとある。そこでギルがピアスを用意するシークエンスがドタバタ喜劇タッチで面白い。過去に合わせてタイムスリップに持参する可笑しさは珍しい。スタイン宅ではアンリ・マティス(1869~1954)の絵を安く購入するスタインに完成した小説を渡すギル。その後アフリカから破局して戻って来たアドリアナとデートするギルが、偶然会ったブニュエルに「アンダルシアの犬」のアイデアを伝授するところのやり過ぎも可笑しい。初キッスからプレゼントされたピアスを付けたアドリアナとギルの前に馬車が現れ、ベル・エポック(美しい時代)の1890年代に招かれて、ロートレック(1864~1901)、ゴーギャン(1848~1903)、ドガ(1834~1917)の印象派からポスト印象派の巨匠たちが現れる豪華さ。ここでアドリアナとギルが口論する時代の価値観の捉え方がいい。アドリアナが憧れるベル・エポックのゴーギャンがルネサンス期(14世紀~16世紀)こそ黄金時代と称賛し今いる現在を嘆く。アドリアナはそれでもベル・エポックに留まり、ギルは抗生物質がないのが決め手となり21世紀に戻る。現在に不満を感じても、過去よりは文明は進化している。文化だけでは計れない人間の生き方が、結局は大きいとする常識的な判断でした。それでも男も女も浮気をするのは変わらない。ヘミングウェイの洞察力から別れるギルとイネス。迷子の探偵の落ちを入れて、ギルはガブリエルと新たな再会をする。

過去に憧れても、今いる現実を楽しもうの物語の映画

ユッキー ウッキーさん、共感とコメントありがとうございます。

30歳から現在89歳と創作エネルギーに溢れた稀有な映画監督ですね。この時76歳とは思えない瑞々しい演出には素直に驚きました。時に癖のある映画を作る才能豊かなアレン監督ですが、この映画では少年のような好奇心旺盛でも表現はスマートで品格があります。観ている作品は少ないですが、これは「マンハッタン」に似て、歴史含めた古都を愛する文化人のプライドを強く感じました。彼の一境地を知らしめる愛すべき作品と思います。

レビュー書いてませんが、

すごく好きな作品です。

↓レビューより

アレン監督の知的な会話劇とノスタルジックな映像美が魅力の、文学、絵画、映画に対する尊敬と愛着に彩られた個人的願望のファンタジー映画。

↑

ほんとに尊敬と愛着に彩られていますよねぇ〜!

沢山偉人が出てきておどろきだし、

(次は誰が出てくるだぁ〜と思ってました)

すごく嬉しかったです!

(芸術界の巨匠ピカソ、ダリ等ワクワクしました)

パート2を別の偉人で製作してくれると

めちゃくちゃ有り難いんですが。

アレンさんならやらないでしょうねっ ^_^