「カーニバルと幼少時の夢からあふれ出した、ダークでレトロなイマジネーションのおもちゃ箱。」ロスト・チルドレン じゃいさんの映画レビュー(感想・評価)

カーニバルと幼少時の夢からあふれ出した、ダークでレトロなイマジネーションのおもちゃ箱。

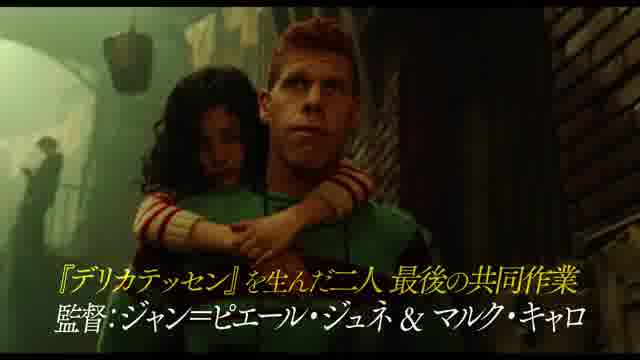

『デリカテッセン』に続く、ジュネ&キャロ監督コンビの第2作。

まあ、面白いんだけどね。

ちょっと凝り過ぎというか、自分の世界に耽溺し過ぎというか、

手を広げ過ぎて仕上がりが雑駁になった感はないでもない。

『デリカテッセン』のブラック・コメディとしての整合性と完成度の高さからいうと、ちょっとやりたい放題して遊びすぎたかなあ、といった印象(笑)。

でも、間違いなくこの二人にしか作れないダーク・ファンタジーには仕上がっていて、見ごたえは十分だ。

「時間泥棒」といえばミヒャエル・エンデの『モモ』だが、

本作は「夢泥棒」のお話。

設定としては『インセプション』の夢への侵入を想起させるが、

ノリはもっと寓話的で、中世的で、御伽噺めいている。

『デリカテッセン』の若干殺伐としたスチームパンク的世界観(基本、動力は電動メインっぽいので正確にはスチームパンクではないけど)を、子供とうすのろを主人公に据えることで、より童話風に寄せて『不思議の国のアリス』のような幻想的世界に組み替えている。海辺の街が舞台だからか、全体に苔でも生えてきそうな湿潤さと、すぐにでも腐ってきそうな熟れた臭気が充満している。

ノリとしては、テリー・ギリアムの『ジャバーウォッキー』(77)や『バンデットQ』(81)、あるいはギレルモ・デル・トロの『パンズ・ラビリンス』(06)のような、凝りに凝ったレトロフューチャー(本作の場合は、どこかとても中世っぽい)な美術と陰影に富んだ撮影技法が印象的。

『デリカテッセン』も同傾向の映画ではあったが、さらに「観る絵本」のようなアート性とグロテスクさと博物学的な奇矯さが極められている。

なにせ、出てくるキャラクターが、子供かフリークスか障碍者しかいないわけでして……(笑)。逆に言うと「まともな大人がどこにも出てこない世界」というのは「子供とフリークスと障碍者がマウント合戦を繰り広げ、大手を振って生存権を主張できる」弱小民の下剋上的エナジーが充満した世界でもある。

この物語には、たくさんの「寓話の祖型」が掛け合わされている。

少女が奇怪なアンダーワールドに迷い込む『不思議の国のアリス』のような骨格。

『フランケンシュタイン』に代表される、「ポンコツ人工的生命体の悲哀と暴走」。

奇怪な「夢を盗む機械」と「水槽に浮かぶ脳」に顕著な「古き良きSF」のノリ。

フェリーニの『道』のザンパノを彷彿させる鎖切り大道芸人ワンと、見世物小屋からわき出てきたような珍奇なキャラクターたちが示す「カーニバルの妖しき魅惑」。

(『フリークス』、レイ・ブラッドベリ、花園神社、澁澤龍彦、『フェリーニの道化師』、『エレファントマン』、『バスケットケース』、『ナイトメア・アリー』……)

「お姫様」と彼女を助ける「無垢なる愚鈍の騎士」のプラトニックな愛情と友愛。

街の子供たちが自活する様を描く『オリバー・ツイスト』や『乱闘街』のテイスト。

そんな子供たちを「誘拐」する悪い大人が登場する『M』や『ピノキオ』っぽい展開。

海底幻想と潜水服。霧の海と水雷群。ピーターパン幻想(「板歩きの刑」!)。

「必殺」風のあやつり毒注射ノミと、アル中で泣き上戸のノミ使い。

双頭のヒュドラの如きビッグ・ママ風のシャム双生児。

オットー・プレミンジャーみたいな天才クローン禿老人。

オルゴール。サンタ。謎のディナー。鍵と錠。刺青地図。錯綜するダクト……。

『ロスト・チルドレン』には、ありとあらゆるダークな幻想と子供を魅了する悪夢が、異様な密度で「混ぜ描き」されている。

あと個人的には、「スチームパンク風」「子供略取」「超能力」「老化した子供」「夢」といったキーワードが並ぶと、どうしても世代的に『AKIRA』(82~90、映画88)を想起してしまうけど(笑)……いや、マジで監督二人とも『AKIRA』だって観てるかもしれないよ!?

お話も異様に凝っているうえに、なかなかに変わっている。

幼児から幸せな夢を盗もうとする天才クローン人間クランクが、一つ目教団(別にサイクロプスみたいな存在ではなく、どうやら盲目の連中に片目分だけ外界を認識できるモノクロ・モニタを与えて配下にしているようだ。こんな凄い技術が本当に実現できたら軽く世界を征服できると思うけどw)を用いて、組織的に幼児たちを誘拐・監禁している。

何でも食べちゃう幼い弟を誘拐されてしまった心優しき怪力男のワンは、街の児童窃盗団を仕切っている孤児の少女ミエット(かけらちゃん)と協力して弟を探すことになるが……。

敵の組織が、見た目もうおじいちゃんのクランク(実年齢は不明)と、こびとのおばあちゃん(『AKIRA』のミヤコ様みたいな髪型w)と、クランクとかつて共に研究していた博士のクローンたち(『デリカテッセン』の主役だったドミニク・ピノン×4! のちにオリジナルも登場する)と、「あんまり憎めない連中」なのがミソといえばミソ。

子供を略取し、監禁のうえ思い切り加害しているような、本当なら憎むべき悪役のはずなのだが、全員がコミカルでおまぬけで調子はずれのうえ、フリークスや人造人間としての本質的な悲哀と欠陥を抱えているということで、どうしてもこいつらを嫌いになるのは難しい。犯行の動機もなんというか、妙に切実というか、やけにロマンティックだし(「いい夢見ろよ!」by 柳沢慎吾)。

むしろ、観ていて若干応援したくなるような敵たちという意味では、タツノコプロのアニメに出てくる敵キャラや、プリキュア、戦隊モノの敵キャラにも共通する部分があるかもしれない。この物語に登場する「大人たち」は、全員心は今も子供のままの未成熟な「大人子供」ばかりなのだ。

一方、この映画って、そこまでワンとミエットに感情移入できるような作りには、残念ながらなっていないんだよね。

少なくとも『デリカテッセン』では、全く悪いところのないドミニク・ピノンが住人全員から「食肉」として舌なめずりしながら狙われていて、十分「がんばれ!」と応援したくなる部分があったのだが、『ロスト・チルドレン』では主人公たちのキャラがそこまで立っていない気がする。

子供たちも、単純に「無垢な存在」というよりは、イノセントであるがゆえにむしろ身勝手でコントロール不能の存在として、やたらふてぶてしく描かれるし、ミエットにいたっては9歳でありながら、登場人物中で最も精神年齢が高く、大人びた表情と発言をしてみせる「子供大人」として描出される。

結果的に、この物語は必ずしも勧善懲悪のわかりやすい物語にはなっておらず、クセの強い悪漢たちがドタバタしているうちになんだか自滅しているという、ピカレスク要素の強い作りになっている。実際のところ、ワンとミエットは主体的に悪を懲らしめるヒーローというよりは、『不思議の国のアリス』におけるアリスのような「騒動を眺めに行く」存在であり、ミエット対クランクのラストバトル以外は、二人とあまり関係のないところでどんどん事態がカタストロフに向かって転がり落ちていく感がある。

要するに、娯楽作としては、視点や善悪があちこちに分散し過ぎているんだよね。

誰かに肩入れする間もないまま、ごちゃごちゃと話が進んでいくので、観客があまり「親身になって観られない」。だから、物語に没入するというよりは、俯瞰的に眺めているうちに終わってしまう。いろいろ凝っていて、おもちゃ箱のように楽しそうな割に、あまり話が深まらないうちに複雑化しすぎちゃった印象。

なので、ギミックはとても面白く出来ているぶん、ちょっともったいない気がするわけだ。

凝り過ぎてるわりにあまり物語的感動を伴わないあたり、少しテリー・ギリアムの『未来世紀ブラジル』以外のダークファンタジー系作品に通じるところがあるかもしれない。

― ― ― ―

●ロン・パールマンは、いまでこそ『ヘルボーイ』(2004)の印象が強いかもしれないが、『ロスト・チルドレン』公開当時の大半の日本人にとっては、「ああ、あの『薔薇の名前』で●●●●にされてた!!」というものだったはず。初めての主役がこの映画で、彼としてはとてもラッキーだったのではないか。

●でも、この映画で一番長い尺で出ていて、一番たくさん演技をさせられているのは、ドミニク・ピノンだと思う(笑)。だって5人分だものね……。

ちなみに、ノミ使いのオヤジって、『デリカテッセン』で肉屋やってたジャン=クロード・ドレフュスだよね。まるで別人のようだ……ww

●あの言い回しだと、ロン・バールマン演じるワンが探している「弟」って別に弟じゃなくて、どこかで拾った孤児なんだよね。この映画では、山ほど自活している孤児が出てくるわりに、ワンは「弟」に執着していて、一方で「弟」のほうは正直何を考えているかよくわからないし、ワンに懐いているシーンすら出てこない孤高のげっぷキャラ。この辺も主人公サイドにどこか感情移入しづらい理由があるかもしれない。

なお、ワンが「弟」と最初に出逢った「ゴミ箱の蓋を開けたら中に」というシチュエーションは、前作『デリカテッセン』への目配せとみて間違いない。

●かけらちゃん役のジュディット・ビッテは、大人びた子供のアンニュイでありながらイノセントな魅力を存分に発揮。でも、すぐに女優業からは引退したらしい。Wikiには「考古学者か建築家になりたい」という子供時代の発言だけあって、実際には衣装さんとか裏方をやっていたらしいのだが、気になってさっきWebを検索してみたら、バリバリのテキスタイル・アーティストとして活躍していてびっくりした。

フェミニズム的なモチベーションで、かなり本格的な布や刺繍を用いたモダン・アートを精力的に発表していて、ああこの子は『ロスト・チルドレン』で「撮られる」ことの快感に目覚めるのじゃなくて、アーティスティックに作り込んでいく「美的創造」の面白さに目覚めたんだな、と得心がいった。

●「しゃべる脳」が実はジャン=ルイ・トランティニャンってのは、まず日本人は絶対に気づかないギミックだよね。いろいろ類例はあるのだろうけど、個人的には小学生のときに子供向けSF叢書で読んだ『ドウエル教授の首』を思い出した。あと、「グラディウス」のボスキャラ(笑)。

ちなみに「水槽の中の脳」というのはある種のイデオムで、「あなたが体験しているこの世界は、実は水槽に浮かんだ脳が見ている夢なのではないか」というデカルト的な懐疑論を表わす仮説を指す言い方でもあるらしい。

●ワンにはっ倒されて首を絞められるかけらちゃんの流す一粒の涙が、蜘蛛の巣に飛んで、そこから「風が吹けば桶屋が儲かる」式に数珠つなぎに現象が連続して、最終的に大きな船が埠頭に突っ込んでくるまでのピタゴラスイッチ的(ファイナル・デスティネーションっぽくもある)な流れは、『デリカテッセン』に登場する「自殺装置」のギミックの再利用といってよい。

『デリカテッセン』でもそうであったように、ジュネ&キャロの執着の大本にあるのは「からくり」だ。

幼少時に耽溺した雑多な呪物をしこたま詰め込んだ、おもちゃ箱のような世界。そこでは「因果」が発動し、常に物事は「連動」して結末へとつながっていく。何かを押せば何かが飛び出て、誰かが何かをすれば別の何かが起きる。この「からくり」の連鎖が、ジュネ&キャロの世界そのものを生体的に構築している。

●腹を銛で貫かれたこびとのおばさんが、クローンに「痛い?」と訊かれて「鉄アレルギーなの」って答えるの、好き。

●アンジェロ・バダラメンティのメロウな音楽は、確実に世界観に貢献している。手回しアコーディオンの音楽は、本作の土台となる「カーニバル」と直結している。エンドクレジットで流れる歌付きの主題歌も素晴らしい。