「世界の救済への祈り」ノスタルジア(1983) AKIRA.さんの映画レビュー(感想・評価)

世界の救済への祈り

私の中で唯一、死ぬまでにもう一度観ようと決めていた映画です。

それは、当時の彼(タルコフスキー)の年齢に達したならきっと、この映画の意味が解るかもしれないとずっと思っていたからです。昔、映画館の三本立の最後に観たとき、その美しく観念的な内容に疲れも忘れ、ただそんな気持ちでスクリーンを見つめていた記憶があります。

近年、自分なりに解禁し再び観る機会に恵まれ、今回私には、彼が決してただの耽美主義ではなく祖国を捨てる覚悟でこの作品の制作に臨んだのではと感じられ、また新たな発見がありました。

常人には理解することのできない、ソビエト連邦という共産主義独裁国家に生まれた彼の人生を思い、私なりの解釈なのですがレビューを書かせていただこうと思います。

タルコフスキーはイタリアで撮ったこの映画のあと、旧ソ連に帰ることを拒み亡命してしまいます。(家族は軟禁され監視下に置かれたと聞いています)

でも、それはきっと「彼自身」というよりも、欧米に対して映像作りに後れを取っていた『彼の才能』がそうさせたのだと私は思います。(キューブリックの「2001年宇宙の旅」と彼の「惑星ソラリス」の差のように)

結果、イタリア亡命後の彼の仕事は「映像の詩人」とよばれる彼にふさわしいものになったと強く感じます。

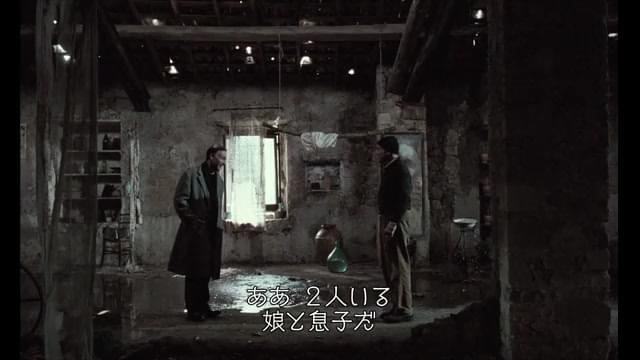

作品中の霧に覆われたようなモノクローム的な映像が、当時の旧ソ連の状況を表しているかのようです。

そしてその映像が何度もフラッシュバックするたび、残してしまう家族への彼の自責の念を痛切に感じます。通訳の女性とのやりとりも、自分は映像の自由を求めても、精神的に自由にはなってはいけないのだと言っているようです。

そして、当時の自由を失くした圧政下の祖国に対する彼の、亡命前の絶望ともいえる気持ちが「狂人扱い」されたドメニコの言動によって(少々間の抜けた言動も、当時のソ連の権力者にわざと分からないようカモフラージュしているかのように)語られているのではと私には感じられました。

「自分が健全(正しいの)だと言う者が世を支配している…

しかし実際は、人類(国民)全てが崖っぷちにいて破滅に直面している・・・」

「神は言っている。お前たちが存在するのではない。私が存在するのだ・・・」

(特定の人間を神格化し、いいかげんなことをしている者にだまされるな・・・)

「虫の声(=神の声)をきけ、水を(自然=神を)けがすな...道を間違えたなら原点に戻るのだ・・・」

ドメニコが、賢帝と呼ばれたマルクス・アウレリウスの像の上でアジテーションをしたのも、世界のリーダー達へのタルコフスキーの命を懸けるほどのメッセージがきっと込められていると思います。

一国に限らず、人類にとって希望の灯が必要になった時、その灯が消えても消えてもあきらめず復活するように、そしてその時、分断された世界の気持ちが1と1が2のままでなく1つになる時がくるように。きっとそれが、この映画を撮って数年後に、二度と祖国の土を踏むことなくソ連邦の崩壊を見ずして亡くなった彼の気持ちなのではと私は感じました。(もしかしたら彼は死期を感じていたのかもしれません)

最後に、

彼は亡命を決意してもなお、祖国を愛していたと思います。

印象的なラストシーンは、肉体はイタリアにあろうとも、魂は雪の降るロシアの地にあるのだと暗示していると私は思います。

『ノスタルジア』というこの作品名も。

この映画は、観る人それぞれに感じ方を変えてくれる作品だと思います。

そして私自身もまた歳月とともに感じ方も変わるかもしれません。

いつかもう一度、その時が来たらスクリーンに足を運びたいと思います。

その時、世界が平和でありますように...

読んでいただきありがとうございました。

そして皆さん、良き映画ライフを!

(Amazon より移動しました)