動くな、死ね、甦れ!のレビュー・感想・評価

全18件を表示

動くな、死ね、甦れ!

横浜シネマリンで「theアートシアター Vol.2」ヴィターリー・カネフスキー監督『動くな、死ね、甦れ!』鑑賞。ソ連映画におけるシベリア抑留者の描写や、ラストのフィクションを逸脱した表現にハッとさせられる。同い年じゃ女の子の方が遥かに大人で、男の方は遥かにガキなのよねえ。B130

素晴らしい。

壮絶な映画体験!こんな映画はもう作れないだろう

じっくり見直したくて再鑑賞。

荒削りの寂しさが心にグサグサ刺さってくる。

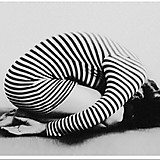

モノクロ画面に常に地面がぬかるんでいる不快感。

そしてなぜか懐かしさすら感じる叙情性。よさこい節や炭坑節が耳から離れない。

そもそもこのコミュニティは何なのだろう。炭鉱の街なのだけれど、同時に流刑地でもある。日本人の囚人、ロシア人の政治犯、妊娠して脱出したい女囚、でも監獄に収監されているわけではなく、一般の住民も盗っ人や暴力的な輩ばかり。精神を病んでいる人も多数。カネフスキー監督の幼少期に見ていた風景、スーチャンは実際こんな街だったのだろう。

そんな中にあってもワレルカとガリーヤはたくましい。特にはワレルカは無邪気にはにかむ反面、どこか達観している風でもあり、演技を超えた何かを感じる。入江にガリーヤがやってきた時の喜びの爆発と列車を挟んで石投げをする時の笑顔が本当に素晴らしい。

冷えた鉄と石で撮った映画

頭でっかちの中二病のマニアが撮ったお芸術映画のタイトルに感じ、気おくれして、当初は観る気がありませんでした。しかし、ザラザラした肌触りのモノクロ予告編が強く印象に残ったので、恐る恐る映画館に足を運びました。

終戦後間もないと思えるソ連極東の寒村が舞台です。抑留された日本兵や、スターリンの粛清にあった知識人らが集められた極貧の炭鉱の毎日を描いています。彼らが、今日一日を生きるためにのたうち回っている姿が続きます。それは、監督が幼い頃に見た光景なのだそうで、また、無実の罪で獄に8年間繋がれていたと云われる監督の沈潜した思いの詰まった日常なのです。

主役を演じ、尋常ならざる眼光の少年は、ストリート・チルドレンとして暮らしているところをスカウトされたのだそうです。少年でありながら、我々に不快感と共に強い魅力を感じさせるのも、その生い立ちがあればこそなのでしょう。

この少年だけでなく、映画そのものが乱暴で粗野で投げやりです。泥を丸めた団子を作って「さあ、食え」と突き出された様な思いがします。或いは、鉄と石で映画を作ったらこんなのが出来ましたと云えばよいでしょうか。遣り場のないエネルギーに溢れているのに、なぜかちっとも熱くなく、「冷えた灼熱の炎」とすら感じます。

その一方で、「この監督はこの様にしか撮れなかったんだろう」と云う事が深く納得できます。それがよかったのかどうかは分かりません。ただ、僕なんかがどう評そうが、唾を引っ掛けられるだけ・・ そんな風な映画でした。これは参ったな。

2017/11月 鑑賞

モノクロだからこそ見えてくる色がある

”悪童”ワレルカと慈母のような同級生ガリーヤの関係性、日本兵捕虜(いわゆる抑留者)の民謡、さまざまなエピソードと逃避行、モノクロームの映像、そして最後のシーン・・・については他のレビュアーさんたちが的確に評してくれているのでここでは繰り返さない。

そこで、例によってまったく違った視点からこの作品の味わいを書いてみようと思う。

まず、このタイトルは何を意味しているのだろうか、とつくづく考えた。

考えた挙げ句に、結局見当もつかないのでAIに調べさせたところ、こんな答が帰ってきた。

動くな(Замри): 「現状を止める」こと。監督にとって、それは自分の過去である子ども時代をフィルムの中に永遠に封じ込める行為。

死ね(умри): 「終わりを迎える」こと。過去をフィルムに固定することは、その過去の自分自身を一度「殺す」ことであり、苦しみや痛みに満ちた記憶との決別を象徴する。

甦れ(воскресни): 「新しい生を得る」こと。過去の自分を芸術作品として昇華させる意味。

ふむ。要するにこのタイトルは、作品のストーリー展開やプロットとはまったく関係がないのだ。

むしろこの作品が存在する意味、創作した動機を、異なる次元からメタ認知して、神のごとく表していることになる。

それなら、最後の「ガリーヤのイカれた母」のシーンで「子どもはもういい。女を撮ってくれ」という謎の一言が腑に落ちる。

あれが監督の声ならば、それは「神の声」だったわけだ。

---------------------------------------------

以下は私の勝手な想像に任せた。

帝政ロシアの土俗的な呪いは農奴制という通奏低音だが、炭鉱と収容所がないまぜになったこの極東の地スーチャンは、もともと農奴すら居なかった地だと思える。凍てつく以外には泥濘しかない。

その無産な土地に新しい時代の資源が採掘され、ソヴィエト以降に軽微なものも含めて犯罪者や政治犯が送り込まれてきたのだろう。

ソルジェニーツィン『収容所群島』で描かれた収容所は主に国家反逆罪(反革命罪)に問われたある意味「上級政治犯」の行く場所だったようなのだが、ここはどうだろうか?

穿った見方をすればここは「重要な政治犯」が流刑される地ではなく、それ以外の虚実が不明な密告による告発や一般的な犯罪者、要するにソヴィエト社会でささいな罪に陥れられ、最下層に追いやられた人びとが溜まる場所だったのかもしれない。

モスクワから追放されてきて、イカれてしまった学者もそうだろう。例えば重大な思想犯と言うより、指導教授に自分の業績を献上しなかったためとか、要するに世渡り下手だったのかもしれない。

また、説明されないが、受胎することでここから釈放されることを願って男に迫る15歳の少女も、ティーンエイジャーにありがちな跳ね返った言動で、あるいは単なる嫉妬の標的となって、何らかの罪に問われて流されてきたのかもしれない。

あるいは、ワレルカの母だって(本来、子連れは「釈放」されていたはずなのに)ここに居る、ということは、いかなる形であれ、どこか西の地に居るときに有罪を宣告されたのかもしれない。

それを教師と警官と政治士官?秘密警察?という体制側の吏員たちがスターリンの威光をもって束ねようとするが、しかし束ねられない。

そこには土着の農奴の諦めに似た従順さはなく、行進訓練で掛け声を茶化し、ダンスホールでは酔って乱闘に明け暮れ、常に他人の僅かな財産を盗み合い奪い合い、弱い立場の者や周囲に馴染まない者に隙あらばリンチまがいの「冗談」をしかけ、夜道を帰る人を付け狙うような、無法とインモラルを絵に描いたようなコミュニティである。

まるで、荒唐無稽な想像で創出したディストピアSFのようだけれど、これが監督の心象の原風景のようだ。

なんと殺伐とした、救いのない原風景だろうか。

それならば、『動くな、死ね、甦れ! 』という呪文のようなタイトルは、痛いほど胸を撃つ。監督はそんな救いのない少年期をフリーズし、殺し、決別したかったのかもしれない。

そして恐らく実在はしなかっただろう悪ガキのワレルカは、実在させたかったトリックスターである。悪戯と反抗で善悪の境界を超えた予測不能な行動で権力を出し抜き、秩序を嘲笑う。

ガリーヤは神話や古物語に時折登場する「賢い少女」だ。主人公を助け、癒やし、純粋な愛を発する。

ガリーヤの死は「純粋さが失われた悲劇」であり、この地(この社会)の救いようのなさを際立たせて、鑑賞者のわれわれに突きつける。

彼女の死に、もう一歩踏み込んだ意味があるとするなら、それは主人公の覚醒だ。

劇中では「ワレルカは?」「病院だ」という台詞が飛び交った。つまりワレルカはともかくも生きている。

彼女の死を目の当たりにしたはずのワレルカはその復讐やガリーヤの使命を果たすべく、この物語のあと長い時間を掛けて立ち上がるかもしれない。

少女の死は物語の終わりではなく転換点となり、主人公は彼女が象徴していた純粋さや希望を、自らの行動を通じて世界に甦らせる役割を担い、彼女の死が決して無駄ではなかったことを示す。

つまり悲劇の中に希望を見出す物語の構造を作り出すことになる。

そうすると、三部作と言われるあとの2作を観ないわけにはいかなくなるのかなぁ。

第二次世界大戦終戦直後のロシア極東の強制収容所と炭鉱の町に漂う場末感 そこに生まれた無鉄砲な悪ガキ少年とその幼なじみの少女の物語

🎵土佐の高知のはりまや橋で坊さんかんざし買うを見た よさこい よさこい (『よさこい節』)

🎵月が出た出た 月が出た ア ヨイ ヨイ 三池炭鉱の上に出た (『炭坑節』)

🎵おどまぼんぎり 盆ぎり 盆からさきゃ おらんと ぼんが早よくりゃ 早よもどる (『五木の子守唄』)

この1989年ソ連映画(ロシア映画ではありません。ベルリンの壁が崩壊した年だけど、まだソ連は続いていたんですね)は第二次世界大戦終戦直後のロシア極東の強制収容所のある町を舞台にしているのですが、そこにいる旧日本兵の捕虜たちが劇中で上のような日本の民謡を歌います。おそらくは辛い作業をしながら、望郷の念にかられて歌っているのでしょう。日本民謡をこんなにもフィーチャーした外国映画は観たことがなかったのでとても新鮮に感じられました。

物語は炭鉱と強制収容所があるスーチャンという町を舞台に展開します。スーチャンは漢字で書くと蘇城で中国語を語源とする地名です。1970年代に現在のロシア語の地名 パルチザンスクに改称されたようです。この地名の推移でわかるように元々は中国の影響下にあることが多かった現ロシアの極東沿海地域でしたが、19世紀の中国清朝の衰亡期にロシア-清間で結ばれた北京条約で清からロシアに割譲され、その流れで現在まで来ているようです。現在のパルチザンスクはかなり小さい町のようで、私の持っている世界地図帳のロシア全体の地図では確認できず、中国東北部の地図で右端(すなわち東端)にようやく確認できました。ウラジオストクから東へ約170km、ナホトカから北へ約70km、その頃スターリンが君臨していたモスクワから見たら、ロシアの最果ての地だったことでしょう。ちなみにそこからだと、モスクワよりも東京のほうがはるかに近いです。近隣国の首都までの直線距離で比較すると、いちばん近いのは北朝鮮のピョンヤン、次に韓国のソウル、そして、東京、北京の順になります。ということで、スーチャンは東アジアの町ということになりますが、緑豊かで自然に恵まれているということもなく、この映画が全篇モノクロということもあり、映画内では荒涼とした無国籍風の風景が広がっているという感じでした。その無国籍風な風景に最初にあげた日本民謡がうまくフィットしたわけです。Wikipedia のパルチザンスクの項で出身有名人を見ると、この映画の監督のヴィターリー•カネフスキーの名前が唯一あがっていて、この映画に出てくる風景はカネフスキー監督自身の心象風景なのかもしれません。また、日本民謡はこの物語の主人公ワレルカ(演: パーベル•ナザーロフ)と同じように、監督自身が子供の頃に聞いていたのかもしれません。ワレルカは終戦直後に日本流にいうと小学校5〜6年生の感じでしたが、カネフスキー監督が1935年生まれであることと附合し、この作品には監督の半自伝的要素もあるかもしれません。

でも、まあこのワレルカというのはかなりの悪ガキです。母親も少しいかがわしい感じで父親はいません。で、絵に描いたように貧乏です。貧乏に関して言えばスーチャン全体がどうしようもなく貧乏で、強制収容所が域内にあるわけですが、町全体が強制収容所みたいで、そんな土地の風土病みたいな狂気も描かれています。

ワレルカにはガリーヤ(演: ディナーラ•ドルカーロワ)という幼なじみの女の子がいます。このふたりの交流がなかなかいいです。恋というには淡く幼い感じなのですが。

スーチャンにはシベリア鉄道の支線が走っていたようで、この作品ではそれが効果的に使われます。古今東西の映画内では列車にタダ乗りするシーンが何回も描かれてきたのですが、この作品にももちろん登場します。私はワレルカとガリーヤが並んで線路伝いに歩くシーンが好きです。

ということで、貧乏から卑屈になりながらも強がりを言って悪さを繰り返す少年とその少年をいつも気にかけていてピンチになると助けてくれるけなげな少女。ふたり並んで歩いた線路の先には……

リバイバル上映でしたが、私は初見でした。期待より、ずっとよかったです。この作品はヴィターリー•カネフスキー•トリロジーの3部作の最初の作品で、今回は3作品、一挙上映とのこと。続篇も観てみようと思いました。

歴史は繰り返してほしくない方の歴史

目黒シネマ"幼いまなざし"二本立てシリーズパート2。

1950年代、旧ソ連の炭鉱町を描いた1989年の作品。白黒なのでよっぽど古い作品かと思ったら違いました。

第二次世界大戦直後ということで、終始それを思わせる描写。当時のソ連はこうだったのかな…そんな匂いがプンプンしていました。

監督の体験を元にしているそうで、かなりリアルなのではないでしょうか。

主人公の少年ワレルカは悪ガキ。賢くないし、底も浅い。母親もなかなかなダメ女。そういった教養の無さが余計にリアル。。

それに引き換え、ヒロインのガリーヤが聡明ないい子。さんざんワレルカに酷い目に合わされながら、なぜそんな天使対応…

ワレルカのやらかした悪戯は、悪戯にも程があるけれど、子供の頃って大なり小なりやり過ぎた!って経験しながら、自我を抑えることを覚えていくものですね。

自分も御多分に漏れず…

たまに出てくる日本兵達の日本語の『炭坑節』が印象的。

泥水を捏ねながらを口にする気がふれた学者。

ラストの荒唐無稽に歩き回る裸の女性。

戦時中の狂った世の中を表していたのか。

なんとも生々しかったです。

ソビエト、共産主義、と聞くと思い出しそうな映画。

2025.8.30 追記

二階堂ふみさんが、2010年に観た映画の中でこの作品が印象的だったと答えたことで、入江悠監督に見初められたという記事を読んだことがあります(映画「ロックンロールは鳴りやまない 劇場版 神聖かまってちゃん」の主演に抜擢されてます)。当時15〜16歳!

そんなことを別件でネタに書いていたら、リバイバル上映でしたので、ふみさんのご結婚もきっかけだったりして…なんて思ってしまいました。

おめでとうございます。

極東の町スーチャン,スターリンを頂点とするソヴィエト連邦の施政下で...

極東の町スーチャン,スターリンを頂点とするソヴィエト連邦の施政下で囚人や捕虜や戦争で体の一部を失った人たちの中,たくましく生きる主人公を描いているわけではない.いや,確かに主人公はたくましく労働地区でお茶を売って稼いだり,夜遅くまで働く一人親の迎えに行ったり,窃盗団の中で上手く逃げおおせたりしてきた.しかしそれでも,日本の歌謡曲や鈴の音と共に映画の中で不穏な気配が常に忍び寄る.それは足が書けた将校の件かだったり,夜更けに人が燃える明かりであったり,土と小麦粉をこねてほおばる学者だったりする.しかし,具体的にその現状の悲惨さを摘発することはしないで,ただ目の前の悲惨な状態を客観的に描くことに終始している.子供を撮影するシーンが多いものの,カメラの目線は常に大人の視線の高さである.その冷たい視線とは対照的に,被写界深度が狭くてボケを多用しており柔らかい印象を持たせるシーンが多くみられる.また,暗闇の中でスポット的に照らす写し方によって不穏さだったり,時には登場人物の顔を強く印象付けることで暖かさを表現しているときもある.描いている対象も撮影の仕方も洗練されている映画だった.

裸のママ

1990年カンヌ国際映画祭カメラ・ドール(新人賞)受賞

『大人は判ってくれない』『小さな恋のメロディ』を超える傑作

らしい

だが僕とカンヌは相性が良くない

そして子供中心の映画はあまり好きじゃない

アートシアター

たしかに芸術映画であって娯楽映画ではない

たとえどんなにくだらなくても娯楽映画の方が好きだ

生意気でいけすかない主人公も手伝ってこの作品は好きになれない

ロシアという国そのものが北朝鮮以上に嫌いというのもいくらか影響しているかもしれない

タイトルのインパクトはすごい

小説でいうなら『世界の中心で愛を叫ぶ』『人のセックスを笑うな』『君の膵臓をたべたい』『夫のちんぽが入らない』『由麻くん、松葉くずしはまだ早い!!』かそれ以上

これだけで観たくなるのも無理はない

今回2度目の鑑賞だが前回これは自分には合わない思った

あれから数年経ったが今回もやはりそれはあまり変わらなかった

ミニシアター系でハリウッド以外の海外映画を好む都会的なインテリなら楽しめるかもしれない

この作品の存在を知ったのは二階堂ふみのウィキペディア

彼女のお気に入りらしい

95年の日本初公開に観たんだろう

89年の作品だがモノクロ

監督の子供時代を元にしているからだろうか

終戦直後のロシアの炭鉱町

日本人の収容所がある

主人公は地元の男の子ワレルカは悪戯小僧

ヒロインは同い年のガリーヤ

最後は悲劇的な幕引きになるのだが小太りの中年女が野外でいきなりスッポンポンになるシーンが1番印象的

尊敬する映画批評家さんのこと

学生の頃、尊敬し過ぎるがゆえに、その人が高く評価するものは「かけねなしに」クオリティの高いものに違いないと期待して、しかもタイトルがめっちゃカッコいいし、これを見なければ「映画をよく見ます」とは名乗れないんだくらいな高揚感で見に行ってみたら、まあ褒められる感じはわかるんだけど、そこまでスゲエって感じもしないって感想だったことを思い出す。期待を必要以上に煽るコピーのせいでもあったし、またまったくもって個人的な好みの問題で、僕がグアルディオラのバルサのサッカーが好きじゃない、と言うのもそれだ。

若かったし、早く映画の教養を身につけたいと、その映画批評を丸呑みしようとして読みまくり、作品を見まくって、ときおりピンとこないのは自分の映画体験が足りないからだと思おうとした頃とは違って、その頃の倍以上の年齢になったいまは「いやー、気持ちはわかるけど、俺の好みじゃない」って虚勢を張らずに言えるようになった。麻疹みたいなもので、若くて田舎者ゆえに宗教的に思い入れてしまうことってある。

その批評家だって淀川長治さんの賛辞に同意できてないのに調子を合わせていたりしたのだ。「その時代に生まれることも才能だ」とかなんとか言って。

とは言え、この作品はその当時「かけねなしに」衝撃だった。その頃までに見たそれほど数多くもない映画のどれにも似ていなくて、剥き出しで、荒々しくて、不衛生で、共産主義っぽかった。

ソ連が崩壊し西側に発見されたレンフィルムの特集上映が大阪の近代美術館だかどこかであって、そのパネルディスカッションに、その尊敬する映画批評家が登壇するというので、遠く神戸は舞子から駆けつけた。彼を直接見たのはそれっきりだ。

いまもその批評家と、その弟子筋の作品や批評は気にならないわけではないけれど、自分の肩の力はすっかり抜けている。いい映画をたくさん教えてもらったし、学ばせてもらった感謝もある。ずっとお元気で現役でいていただきたいと願う。そんな思いとともに、この作品を再び見た。かつての先生は、いくつになっても先生なんだ。

収容所と鉄道

第二次世界大戦直後の極東ロシア・スーチャン。

貧しい炭鉱の町の近くには、被抑留日本人もいる収容所があるようだ。いや、正確に描写しなおす。町の外れに収容所があるのではなく、町そのものが収容所のようだ。

町外れで労働する旧日本兵たち。棚を注文されたのに棺桶を作ってくるという、笑うに笑えない悲しいギャグが冒頭にある。

気がふれたことで「自由の身」になったのだと、町の人々が憐れむ元学者。

妊娠すれば解放されると信じて男を抱き込もうと必死の少女。

彼らは登場人物というよりは、物語の背景に立ち現れるだけの存在である。しかし、この人物たちの何と強烈な印象を残すことか。

それは、この町が収容所を備えているというよりも、その境界が曖昧で、町そのものが収容施設みたいなものだという状況を示している。

彼らへの目くばせを避けられない観客は、映画の描く世界では国家や社会が収容所そのものであるという住民の感覚に近いもの体感することになる。

観客はまた、20世紀社会の産業化、収容所化を推し進めた鉄道を通じて、少年少女のまだ始まったばかりの人生が捻じ曲げられ、そして終わらされるという不条理を見ることになる。

収容所のようなこの町から外へ出る手段は鉄道しかない。

金のない者が貨車へ潜り込んだことがバレてしまえば、鉄道員からの血の制裁が待っている。鉄道は権力の象徴であり、決して貧乏人を幸せにする社会資本としては描かれていない。

であるかこそ、線路のポイントに細工をして列車を脱線させ、機関車を転倒させた少年には、権力を倒そうとした罪の重さがのしかかるのだ。この重さは少年にとっては、宝石商を殺すことよりも重かったのかも知れない。

少年が強盗団と一緒にいるところへ幼なじみの少女が迎えに来る。少女が鉄道転覆のことはほとぼりが冷めていることを告げるや、少年は故郷の町へと戻ることを決める。

スーチャンへは、おそらく心優しい鉄道員が目をつぶってくれたのだろう、二人は列車に乗って戻る。

町の近くを通ったときに列車を降りた二人が並んで線路を歩く。ほんのひと時、鉄道はこの少年と少女を優しく包み込む世界の象徴となる。

しかし、後続の列車が近づいたとき、二人は線路の両脇へと列車を避けるのである。この直前、少年がふざけて列車と接触するギリギリまで線路に立つ。ここから鉄道は再び不穏な表情を見せ、二人を何の躊躇もなく隔てるのだ。

列車がゆっくりと二人の間を通過する間、少年少女はは車輪と車輪の間に石を通す遊びに興じる。この時の二人のこの上ない幸せそうな表情がかえって切ない。案の定、列車は不穏さを増していき、列車が過ぎ去ってしばらくすると悲劇的な結末を迎える。

二人が再び立つことのなかったスーチャンの町では少女の家に人々が集まっている。

気のふれた彼女の母親にも驚くが、「子供はもういい。あとは女を撮ってくれ。」という監督の声にはびっくりさせられる。

この瞬間、観客は映画の世界から現実へと引き戻される。まるで催眠術師が被験者の眼前で指をパチンと鳴らしたときのように。

子供を通して時代を理解すると言う事。

・ギスギスしてるなぁ。この雰囲気はいつ変わってくれるのかなぁと思っ...

男のコは無鉄砲な。女のコはしたたかな。

日本人捕虜が歌う“ 炭坑節 ”が切い。

気付けば側に居た筈なのに・・・

ラストこそ甦れ!って連呼したくなる悲しい映像が流れて冷たく突き離された感覚に。

あの瞬間から主人公のワレルカの姿はスクリーンから消え去り何のリアクションも感情表現も無い主人公の不在なまま映画は終わる。

悪童ってか好奇心旺盛な悪ガキって印象で子供らしさ全開で可愛らしいワレルカ。

気付けば側に特に困っている時にこそ側に寄り添うガリーヤの存在に二人の関係性が愛らしく厳しい環境や暗い時代背景など意味が無いくらいにワレルカとガリーヤに夢中になれるからこその悲しいラスト。

全18件を表示