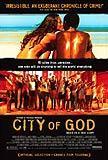

シティ・オブ・ゴッド : 映画評論・批評

2003年6月16日更新

2003年6月28日よりヴァージンシネマズ六本木ヒルズほかにてロードショー

本能的なカメラワークが獰猛なエモーションをむき出しにする

リオデジャネイロ郊外にあるスラム街“シティ・オブ・ゴッド(神の街)”の流血の歴史を暴く快作だ。実話というから驚く。メキシコ時代のルイス・ブニュエルの傑作「忘れられた人々」同様に、少年たちの困窮と非行を描いた愛らしい作品であると同時に、マーティン・スコセッシの「グッドフェローズ」に語り口もそっくりで、カメラマン志望の少年ブスカベ(彼が主人公だ)の目を通して、ギャング団の大物にのしあがっていく少年リトル・ゼの“ナチュラル・ボーン・キラー”なさまを冷ややかに見つめていく年代記だ。

フェルナンド・メイレレス監督の演出は実に周到で、年代毎に特色が出ている。牧歌的な60年代はセピア調の固定カメラで、ドラッグが蔓延した70年代は享楽的なカラフルな世界になり、80年代は深作欣二ばりに息せき切った手持ちカメラで、色彩感を失った灰色になる。スーパー16による本能的なカメラワークと斬新なフレーミングが、獰猛なエモーションをむき出しにするのだ。ブラジルのまばゆい陽光と小気味いいテンポで挿入される音楽(ルーツ・サンバからブラジリアン・ポップスまで)が、胸かきむしる現実をキラキラと浮き上がらせるのだから見事である。

この映画の少年たちが持つ拳銃は、過去のどんな映画よりも一触即発で、コワイ。

(サトウムツオ)