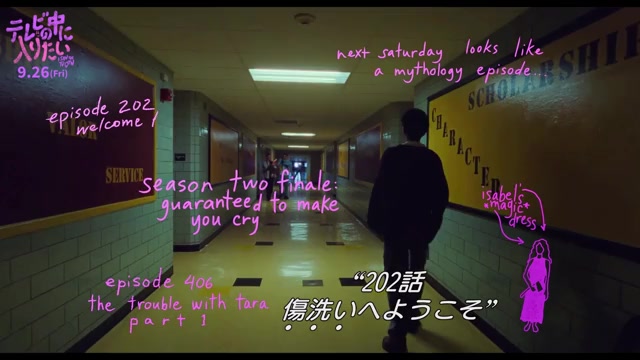

テレビの中に入りたいのレビュー・感想・評価

全13件を表示

やっぱりマディが正しかったとしたら?

ほとんど妄想みたいなことを書くが、やはりこの映画の舞台はテレビの深夜ドラマ「ピンク・オペーク」の世界なのだと思う。というか、その方が合点がいくと思うようになった。街に帰ってきたマディが言っていることの方が正しくて、オーウェンは地中に埋められているイザベルがあの変な白いジュース漬けにされて見ている悪夢の中の別の自分(『マトリックス』みたいなもん)で、マディもまた埋められたまま悪夢を見せられているタラの分身である。と、こんなことを主張するのは陰謀論とかムー的妄想に近い気はするが、そもそもの話、「VOID(虚無)」なんて名前の高校が本当にありますか?って話ですよ(あったらごめんなさい)。ほかにもあの現実が本物だと思えないフラグはあちこちに立っている。

とはいえそれは設定の解釈の話というだけのことで、いくらミスターメランコリーによって見せられている悪夢の世界が舞台だったとしても、そこで描かれる痛切さが損なわれるわけではなく、むしろ「現実と思っているからこそ抜け出せない世界」の閉塞感は、現実だろうが幻影だろうが普遍的でリアルなものであって、映画やドラマに耽溺していたいというわれわれの欲求の果てに行き着くかもしれない地獄を見せてくれたという意味でも、本当にこわい映画だし、とても勇猛な作品。

行くも地獄行かぬも地獄

自分は、トランスジェンダーとかクィアとかノンバイナリーとか、「理解できないので、お好きにどうぞ。その代わりこちらの自由は侵害しないでね」という程度の認識しかなくて、そんな奴が気軽に見ていい映画ではなかったように思う。

ティーンエイジャーが自分自身の形を求めて苦悩する映画、ではないのですよ。

自分自身の「性」を求めて、心の中では認識しながら、人生を通してそれを表出することのできなかった人の物語だと思うのです。

虚構と現実を曖昧にすることによって、辛うじて耐えることができた(?)苦悩の映画だと感じました。

2人の人生を通して、行くも地獄行かぬも地獄な状況に「お好きにどうぞ」とは言えないわけで。

知らない間にミスターメランコリーの側に立っていたように思います。

かといって、「理解できた!」とは死んでも言えなければ、この心の燻りも数日経てば消えてなくなってしまうかもしれません。

そういう悲しさも含めて、この映画との出会いに感謝したい。

なんか、書く隙間なくなっちゃったけど、音楽もすごくいい!プレイリストに登録した!

現実か非現実か

現実かテレビの中の世界の非現実かが混沌としていく。

主人公オーウェンの少年時代から大人になってから、

自身の記憶と深夜番組「ピンク・オペーク」の動画が異なっていたりすることに気づき、

今が現実なのか、はたまたマディの言うようにテレビの中の世界なのか、

さらには、ラスト近くに描かれたオーウェンの中にテレビ番組が存在しているのか、、、

主人公がゲーセンで働いていて、ラストはお客に謝りまくりながら終わるって

そんなエンディング見たことない。これは強烈に印象に残った。

それにしても、ビジュアルは好み。この独特の紫っぽい深夜感。

テレビの明かりが顔面に反射している感じなど、さすがA24だなと思った。

なかなかジャンル分けしづらい作品。

追記

自分が何者なのかを自認しつつも

他人からは理解してもらえない苦しさが

オーウェンとマディから切実に伝わった。

そういう作品だということに2回目の鑑賞で漸く気づいた。

正気に効く薬なし

厳格な父の下で育った気弱な主人公と、複雑な家庭で暴力に苦しみテレビを心の支えに生きる少女が、年を重ねるにつれてテレビドラマの世界と不満足な現実の境を見失っていく話。

マディは現実の退屈と苦痛に耐えかねて、自分こそが最終回で封印された憧れのキャラクターであると信じ込むが、主人公は彼女の狂気についていけずに、あるいは真実を受け止めきれずに彼女を拒絶してしまう。

実際、主人公が封印されたイザベルの真夜中の国での姿だと仮定すると、Mr.メランコリーなる父親がピンク・オペーク鑑賞を妨害していたことにも納得がいく。マディの正気と狂気、両方信じられるとしたら心躍る方で解釈する。

というわけで、主人公は真実の出来事を幻覚や狂気的な想像だと信じ込んでしまったから、無理矢理詰め込む薬の副作用でどんどん痩せ細り、病的になり、いよいよ精神に異常をきたしたんではないか?だとしたら面白い。

子供の頃に熱狂したものが記憶よりずっとつまらなかった時の絶望って真理だ。

つまらない

わざわざ上京して見たのにとてもつまらない。テレビに執着している中学生が主人公で、ちょっと年上の女の子と彼が夢中になっているそのテレビ番組が全然面白くなさそうだ。それによって彼らのセンスに全く乗れず、距離を感じる。一人でたんたんと語る場面が長くて眠くなる。

悲しいかな、本当の自分は、テレビの中に・・・・・。

ただでさえ、多感である思春期に、心と体の「ジェンダーギャップ」から、現実世界へ溶け込めずに、思い悩む若者二人が、唯一、共鳴・共感できる空間が、テレビの「ピンク・オペーク」という不思議なミステリー番組、という設定は、正直、私の心に刺さることはなかったが、何か不思議な郷愁めいたものを感じることはできた。

1990年という時代は、「トランス・ジェンダー」へ対する周囲(社会)の理解は、現在と比べて、浸透しているとは、到底、思えない。劇中、主人公「オーウェン」が、父親から投げかけられた、「『ピンク・オペーク』は、女の子が見る番組だ。」の言葉も、そのことを物語っている。その父親の言葉は、恐らく「オーウェン」を、ずーっと精神的に苦しめたはずだ。

カミングアウトして、「本当の自分」に生まれ変わり、心も体も、楽になりたい。だけど、周囲(社会)からは、拒絶され、今以上に「孤独」になってしまう。この如何ともし難い「ジレンマ」を、思春期の少年が、「昇華」させるには、あまりにも大き過ぎる問題だ。親の目を盗んで、深夜のエッチ番組を見ていたけど、バレてしまった。「あーっ、どうしよう。」などという事とは、レベルの違い過ぎる話だ。

一方の主人公「マディ」は、「本当の自分」として生きていく決意をし、町を去って行ったが、誘われた「オーウェン」は、その一歩を踏み切れず、町に残った。厳しい現実を生きていく選択をした彼は、以降、大人になっても、ずーっと、精神的苦痛を受忍し続け、最後の最後、自分を偽っていたストレスが爆発し、自分の胸からは、まばゆいばかりのテレビ画面から放たれる、真っ白な閃光が解放され、真の意味で「昇華」してエンディングを迎える。

人生の大半を「テレビ」と「現実」の間を往復するような不安定な生き方をしていた「オーウェン」の最期を見ると、「悲哀」というか、「もの悲しさ」というか、いわゆる「ペーソス」的な感情が込み上げて来る。一方で、「オーウェン」自身が、自己の成長段階で、折り合いをつけ、「テレビ」と「現実」の間の「中間地点」、「着地点」、「妥協点」なるものを見つけることはできなかったのかとも思う。それだけ、彼が精神的に弱かったのか。はたまた、周囲(社会)が厳し過ぎたのか、分からないが・・・・・。

一方、「マディ」は、町を去ったあと、再び、戻ってきて、「オーウェン」に「テレビの中にいた」と、衝撃的な話をする。再度、「オーウェン」に一緒に行こうと、誘うが、「オーウェン」は、2度目の二の足を踏み、躊躇してしまう。「テレビの中にいた」という「マディ」の言葉は、果たして「?????」。

劇中では「テレビの中にいた」場面の描写がなかったので、定かではないが、実際は「マディ」は、町を去っても変わらない現実に減滅して、単に戻ってきたのではないかと、私は思っている。

この映画は、読書で言えば、「行間を読む」的な描写であり、主人公を含めて、全体的にセリフも少ないため、エンディングまで、とりとめもなく軽い気持ちで鑑賞してしまうと、「??????」とか、「モヤモヤした感じ」など、腑に落ちない気持ちになってしまう可能性は大きい。なので、積極的に、意識的に、「感じようとしたり」「想像しようとしたり」しながら鑑賞する必要がある。

私みたいに、「このシーンの意味は?」とか、「いまのセリフはなんで?」とか、一つ一つ咀嚼しながら鑑賞するタイプには、「消化不良」になってしまうこと請け合いだし、1回だけの鑑賞では、なかなか充分な理解が追いつかないようにも思う。

監督の意図までは分からないが、この映画を「トランス・ジェンダー」をモチーフにした芸術作品として見るならば、作風として「あり」かな、とは思うし、私は、実際そうであろうと考えている。鑑賞中に、この色使いは、「デヴィッド・リンチ監督」の「ツイン・ピークス」に通ずるものがあるなぁ、とか思っていた。ただし、「トランス・ジェンダー」に対する「社会」のあり方を問うているならば、もう少し、より具体的な表現、セリフ回しが必要だし、そうでなければ、あまりにも、鑑賞する側に解釈を投げ過ぎているように感じられる。

この「テレビの中に入りたい」というタイトルと、往年の映画「ポルターガイスト」を思わせるポスターの描写から、ホラー映画だろうと思って鑑賞したが予想は外れた。でも、不思議と「失敗した」という気持ちはない。むしろ、「哀愁」漂う色使いや作風に、心惹かれるものを感じた。

ずっと息苦しい

過度に抑圧されていたり凄惨な経験をしてしまった子どもたちの記憶のおきかえはつらい。おきかえた記憶から醒めないほうが幸福なのでは、と思うこともある。

でもこの映画で、おそらくおきかえた記憶のまま生きる(自らのアイデンティティとむきあわない)ことを選んだオーウェンがぜんぜんしあわせそうじゃなくて、痛々しいくらいだった。

「社会的責任をもてるおとなになった」「自分の家族をもった」というのはたぶん大嘘だと思うんだけど、だれにむけてかわからないけどそんなつまらない嘘をつくかなしさよ・・・

喘息や生埋めなど、息苦しさをおもわせるものが多く、息苦しい閉塞感や抑圧からいつまでたっても自由になれないことの示唆みたいでつらかった。

夢とは自分の中にある理想の姿

個人的にはものすごい刺さりました。

自分の中の理想的な姿、憧れているもの、叶えられなかった夢それらが虚構の世界(=テレビの中)を指しているのではないかと。

主人公の語りで物語が進んでいくが、パートが進むにつれて時間経過がどんどん早くなっていく。時間経過に対する感覚が老いと重なっていて怖くなりました笑

自分の抑圧された現状を変えるチャンスはいくらでもあったのに変えられずに現実の息苦しさに窒息しそうになる主人公。喘息持ちであることが、息苦しさ=生き苦しさに掛かっていて、地中に埋められてしまったテレビの中のキャラクターも窒息しそうな状態と重ね合わさり、色々と解釈の余地がある個人的には好きなストーリーでした。

自分の思い通りの人生を生きている人にはイマイチぴんとこない感覚かもしれませんが、諦めてしまった夢、なりたかった自分になれなかった現実を抱える人にはラストの結末が刺さってくると思いました笑

音楽と映像もマッチしていてメロウすぎる…!

個人的にはぶっ刺さった。

【まず初めに】

この映画の解釈は観る人にだいぶ委ねられます。

それゆえ抽象的、分かりにくいといった感想を抱きやすいです。

※私も観終わった直後は「なんやこれ」って感じでした。

ただ、監督自身がわざと余白を残して作成した、と答えているのでそれがこの映画の狙いでもあります。 ※cinraというサイトにインタビューが載っています。

あとbgmが凄くいいので、soundtrackもオススメです!

【以下、整理用の備忘録】

「The Pink Opaque=理想郷」

理想郷=自分のセクシュアリティを開示しても受け入れられる世界。

TVの中にはいる=トランスやクィア的アイデンティティを発見・解放する比喩。

ピンクは性的マイノリティのシンボルカラーでもあり、冒頭のバルーンの色もジェンダーフラッグの色を意識している。

【オーウェン】

主人公のオーウェンは内気でクィア、家庭にも問題がある。

母親は過保護で支配的、冒頭の選挙日にも自分が望む候補者を指示するなど。

父親は保守的でオーウェンと会話らしい会話をせず、畏怖の存在として描かれている。オーウェンがテレビの中=理想郷にはいろうとすると無理矢理引きずり出す。

このような環境では自己肯定感が育つわけもなく、オーウェンはより内気で自ら選択ができないまま大人になる。

例えば、マディの1回目の誘いの時、友人宅の母親に僕が外出禁止になるようにして!と懇願したり、2回目の誘いの後、マディが来るまで家に引きこもるなど。あと、映画館がつぶれたから上司と一緒にゲームセンターに就職するとか全体的に他人まかせ。

その結果、オーウェンは理想郷に行けず、クソな現実にとどまることを選ぶ。

「男にならなきゃ」「家庭を持った」は現実で受け入れられる"異性愛者である普通の男性"として自身を偽ることの表れ。

でも、偽り続ける日々も長続きせず、誕生日パーティーでの絶叫シーンにつながる。

その後のトイレシーン、お腹の中のtvの光は理想郷であり、オーウェンが自身のクィア性、トランスジェンダーであることを解放したがっていることを示す。

【マディ】

一方、マディはオーウェンとは対照的で「解放された人」として描かれている。

レズビアンとしての自己を肯定できたキャラクター

数年後に再登場した彼女は、外見・態度からも「解放された姿」で示されている。

だからオーウェンを助けに来る=「あなたもtvの中(理想郷)に来られるよ」という手を差し伸べている。

が、オーウェンは自身のセクシュアリティを認める自己肯定感が育ってなかったので2度マディの誘いを断る。

→オーウェンは誰かに助けをもとめ、謝り続ける人生をおくる。

観た直後は、マディ=精神異常者

つまり、彼女もまた家庭の抑圧から逃れられず、「ここではないどこか」への願望を拠り所にしていた。そこで自身をお気に入りのtv show の登場人物である。ということにして自身の精神性を保っていた。

中盤の「tvの中に入っていた」は虚言。

本当は地方を放浪しながらどこにいっても現実は変わらないということに絶望して、オーウェンに会いに来た。

その後の穴=死のメタファー

※これは偽りの自分を殺して、本来の自分として生き返ることにもみえる。

と思ったんですけど、これはあまりに暗すぎかつ救いのない感想なのでなし。

でも、保守的な家庭に育ったオーウェンからみると自らのセクシュアリティを認められたマディは狂人にみえるかもしれない。

なぜなら、彼にとって自分のトランス性を認めるのはありえない、狂気じみた行為だから。

【ピンクの混沌】今作品は居場所がTVのみだった少年が、成長する中でも閉塞感を脱せないまま、年齢を重ね、精神に異常を来すメランコリックスリラーである。

ー 1990年代のアメリカ郊外を舞台に、自分のアイデンティティにもがく若者たちが深夜番組の登場人物に自らを重ねる姿を、不穏かつ幻想的に描いたメランコリックスリラー映画。ー

■冴えない毎日を過ごすティーンエイジャーのオーウェン(ジャスティス・スミス)にとって、毎週土曜日の22時30分から放送される謎めいたテレビ番組「ピンク・オペーク」は、生きづらい現実を忘れさせてくれる唯一の居場所だった。

オーウェンは同じくこの番組に夢中なマディ(ジャック・ヘブン)とともに、番組の登場人物と自分たちを重ね合わせるようになっていく。

しかしある日、マディはオーウェンの前から姿を消してしまう。

残されたオーウェンは、自分はいったい何者なのか、知りたい気持ちとそれを知ることの怖さとの間で身動きが取れないまま、時間だけが過ぎていくのであった。

◆感想

・今作品はA24本来の、若手映画製作者に思った通りに作品作りをさせるスタイルを貫いている。

・故に、アーティスティック過ぎるシーンも多数あるが、私はこれで良いと思う。

・今作品では、劇中に流れる曲も格好が良い。特にゴシックパンクの曲を演奏するシーンかな。

◼️劇中で、歳を重ねたオーウェンが昔、夢中になって観た"ピンク・オベータ"を観て、”全然面白くない"と呟くシーンがあるが、それはオーウェンが成長した事を意味しているのだが、彼は自分の成長を受け入れられず、精神を病んでいくのである。

そして、それは、失踪したマディも同じなのである。

<今作品は、青春期の閉塞感から抜けられずに、年齢のみを重ねた男女の姿を、シニカルに描いたメランコリックスリラーなのである。>

<2025年9月28日 日本最古の営業映画館長野相生座・ロキシーの相生座にて鑑賞>

<2025年9月29日 追記>

◼️さあ、今から宴会じゃなかった、歓迎会だあ。お仕事、お仕事。呑み過ぎ注意だね!と昨晩書いたけれども、飲み過ぎた・・。

TV Maniacs

予告すらほぼ見ないまま鑑賞。

自分は22時半で“深夜”番組ということに驚きを隠せない夜型人間ですが。笑

『ピンク•オペーク』をきっかけに親しくなったオーウェンとマディ。

番組を見るためにオーウェンがマディの家に訪れるところから話が動いていくが…

正直よく分からないし、まったく刺さらなかった。

オーウェンの疎外感や閉塞感は台詞のみでしか語られず。

“2年後”の会話や他の映画評から、ジェンダーアイデンティティを扱ってはいるらしい。

しかし抽象的過ぎて自分には理解が及ばない。

更に“8年後”、戻ってきたマディは「『ピンク•オペーク』の世界こそ現実だ」と言う。

これを妄言として突き放したオーウェンの元には、二度とマディは戻ってこない。

それが真実かどうかは多分どうでもいいのだろう。

そこからまた20年も時間を飛ばし、その中でオーウェンは妻子をもったことが語られる。

ただ、意味深にもこの“家族”は影すら映らない。

最後は錯乱したオーウェンで終わり、これはアイデンティティと向き合わなかった末路か。

表現が分かりづらい上に、ひたすら横顔のアップを映すマディの一人語りなど退屈が過ぎた。

独白もモノローグもあるのに、第四の壁を越えた語りかけまであって胃もたれ。

あと個人的にはせめて“8年後”までで締めてほしい。

少なからず存在するのだろうが、おっさんになってまだ現実と折りあえてない様は見てて痛かった。

青臭く、しかし一生に関わる問い「本当の自分探し」を突きつける快作!

A24がまたまたやってくれた!という感じである。直近で劇場で観たA24の『異端者の家』『シビル・ウォー』よりもさらに作家性が高く、わかりにくい。見る人によって解釈が変わる映画、内省を促すような映画ではないだろうか。

A24らしい含意の豊富なシナリオ、映像美(ネオンの光を生かした暗い画面が美しい)、凝った編集が見事だ。さらに音楽も、馴染みのないジャンルのものだったけれど、シナリオを進行させる重要な役割を負っていて、それぞれの曲が味わい深い。

これまでのA24作品と同様、映画館の暗闇で、そしてちゃんとした音響設備で、あれこれ内省したり、考察するといい映画だと思う。

そんなわけで、僕なりの解釈で考察してみたい。

無料配布のパンフレットには「若者たちの〝自分探し〟メランコリックスリラー」とある。「自分らしさってなに?」「本当の自分って何者なの?」「自分はどうしたいの? 何が好きで、何は嫌なの?」こういったいわゆる実存的な問い(=自分探し)をテーマにした映画だ。

この映画では「テレビを見る」という行為が主人公たちの自分探しの方法となっている。主人公の二人、オーウェンとマディが熱中し、大人たちから隠れてみる番組は「Pink Opaque」。ふたりの平凡な若者が、人知れず絶対的な悪のミスター・メランコリーと戦うという30分の連続ドラマである。

Opaqueは「不明瞭な/わかりにくい」という意味もあるようで、実際その番組は映画中でも何度も流されるが、確かに寓話的でわかりにくい感じだ。そして、この映画『テレビの中に入りたい』もまた、ふたりの平凡な若者が同志となって、得体の知れない何かを探し戦う物語であり、それを暗闇の中で見る私たち観客がさらに重なる。

つまり「テレビの中(Pink Opaque)/その番組を見るオーウェンとマディ/その二人を見る私たち観客」という三重構造で「自分探し」が描かれている。

「本当の自分」という問いは、多くの人が思春期にぶつかる。その後、学校や会社、家庭での役割(仮面・ペルソナ)を引き受けることで、それを問うこと自体を忘れていく。それが社会性を身につけ、責任ある大人になるということだ。

だから、多くの場合は「本当の自分」という問いにぶつかっても、答えを出さずに(出せずに)その問いを棚上げにして、社会の中で自分の役割を見つけていくことで、安定した自己をゆったりと形成していくことになる。

しかし、近年の社会のリベラル化・多様性尊重によって、この映画に描かれる主人公たちのように、10代で答えを出す必要に迫られるようになっていると気付かされた。

監督ジェーン・シェーンブルン自身がノンバイナリーということもあり「彼/彼女/彼ら」にとって「自分とは誰か」という問いは、単なる思春期的悩みではなく、生存の基盤そのもののはずだからだ。

主人公ふたりの冒頭の会話がその状況を象徴している。

父親が遅くまでテレビを見ることを許さないオーウェンは、家を抜け出してマディの家で「Pink Opaque」を見せてもらう。そしてもうまた一緒に見てもいいかなと言う。そこでマディは、オーウェンに「私は女の子が好きなの」と伝える。

これは異性として好意を持たれることへの警戒でもあるし、同時に思いやりでもあるだろう。性的自認や嗜好が自由で多様な社会においては、事前に自分の嗜好をオープンにして、その同意の上で、関係性を深めるということが作法として必要なのだろう。

マディはオーウェンに「あなたはどうなの?」と質問する。これは、オーウェンの性的嗜好を問う質問でもあるし、もっと幅広く「あなたはどういう人なの?」という問いでもある。

ここで戸惑いながらのオーウェンの答えは「僕はテレビが好き」だ。可愛らしくて笑えた。しかし、それに続くセリフには深く考えさせられる。

「そういうことを考えると、誰かがスコップで僕の中身をえぐり出しているみたいに感じるんだ。中には何もないのがわかっているのに、怖くて自分でも確かめられない」

中学1年生のオーウェンは、自分が異性愛者なのか同性愛者なのか、そして、どういう価値観を持った人間なのかもわからないのだ。でも、そこで出てきた答えが「テレビが好き」。その中に何か人生の真実が見つけられそうな予感があって、それが彼の正直な答えだったのだ。

中1のオーウェンは未熟だけれど、すでに大人の僕らだって同じく未熟だ。本当の自分は何で、心底からどんな欲求を持っているのかなんて、何年生きてきてもしっかり認識し、言語化するのは困難だ。

マディにはこの苦しさが十分にわかっている。だから、それを率直に表現したオーウェンに彼女は心を許し、同志であると承認することになる。そして、オーウェンに自分の一番大事な本音を伝える。

「時々思うの。ピンク・オペークは現実よりもリアルに感じることがあるって、わかる?」

マディも真実はテレビの中にあると直感しているのだ。未熟な若者同士の、この切実な対話がこちらを揺さぶってくる場面だった。

(いきなり日本人論になるけれど)オーウェンとマディの苦悩は、明治初期に実存の課題に向かって自分が空っぽであると苦悩した夏目漱石とも重なるし、河合隼雄がユング心理学を学びながら「日本人の無意識の底には統合すべき自我がなく、中空(からっぽ)だった」と発見して(おそらく)苦悩したこととも重なって見えた。

自分の内面に、自分が頼りとする価値や本当の欲求を見つけるというのは、自分の確からしさを確認し、自信を持って生きるために必要なことだ。

しかし、明治の近代化以来、私たち日本人は価値観や制度、学問的な成果の全てを欧米から輸入して、自分の内面を掘り下げることを放棄した。それによって明治期は強い軍隊を作り、大戦後から現在までは強い企業戦士・資本主義の戦士を作り上げることにつながっている。

その副作用が、本当の自分=アイデンティティ不在。世間(=空気)や権威や所属する社会的価値観などに従順に生きることで、調和と成長を成し遂げてきて、それは良いことでもあったのだけれど、でもその反面、現在の日本人は自分の内的欲求を見失い、その結果「世界で一番自分の所属する会社」を内心では憎んでいるし、高い生きづらさを抱えて生きることになっている。

テレビ番組ピンク・オペークの絶対的な悪ミスター・メランコリーとは、ジョージ・オーウェル『1984』のビッグブラザー(あるいは村上春樹『1Q84』のリトルピープル)のようなものだと思う。

それはつまり、本当の自分に気づくことを妨げて、何かもっと大きなものに巧みに従属させようとするシステムの象徴だ。そして、マディはそうした社会システムに飲み込まれることを拒絶して、その先に見つかるかもしれない「本当の自分探し」という戦いに身を投じることを選び、オーウェンはその戦いから逃げ、虚しい日々に戻っていく。

ただし、映画は「マディが自分らしく生き、オーウェンがその勝負から逃げた」という二元論で描いているわけではない。マディの行方も決して明るいわけではなく、破滅の予感をはらんでいる。「戦うか/適応するか」という二択自体が問いであって、どちらが正しいかは示されない。

オーウェンには、夜10時以降テレビを見ることを絶対に許さない強い権威者である父親が家にいる。この父親は、社会システムや空気の象徴でもあって、オーウェンはその巨大な権力にはとてもじゃないけれど抵抗できないことを実感している。

10代のマディのシステムを拒絶して戦う方法も、完全にシステムに従属する方法も、残念ながらこの社会ではうまくいかないことになっている。

おそらく正解は「本当の自分」という探索対象は、とりあえず棚上げして、まずは学生や職業人として、あるいは家庭の夫や妻、父や母として、あるいは地域社会や国民の一人として、役割の仮面をかぶって、そこで十分社会的に貢献できる人物であることを示し、自分でも確認することだ。それによって、自分を安定させることができるし、ミスターメランコリーと戦う強さと自信を手に入れることができる。

マディのドロップアウト的生き方が困難なのは自明のことだけれど、現代的な問題はオーウェンのように完全に社会と調和して、自分を押し殺して生きることを選ぶことだと思う。社会との調和は、それなりに快適だ。社会(周囲)こそが自分を必要としてくれ、承認を与えてくれるからだ。だから、なおさらその期待に応えることを大切にして、調和し適応することを自ら引き受けていくことになる。しかし、それは自己を失っていくことでもある。

大人になった24歳のオーウェンも映画館での仕事という自分の身の丈にあった居場所を手に入れて、誠実に立派に生きていることが示される。そこにマディが再び現れる。

オーウェンには、これが最後のチャンスだった。マディと共に本当の自分探しの旅に出ることができた。しかし、オーウェンはそれを選択せず、というか「何も自分では選択しない」ことにして、戦いから逃げてしまう。おそらくそれは懸命なことだったのだけれど、その挙げ句の果ての54歳のオーウェンが最後に描かれる。

54歳のオーウェンは、かつてはPink Opaqueの中に感じ取ることのできた「本当の自分らしきもの」が、全く感じられなくなってしまっていた。それはなぜかといえば、「本当の自分」への問いを捨てて、(父に象徴される)社会や権威に適応することだけを基準にして生きたからだろう。

54歳のオーウェンはすっかり体力も心も弱くなり、廃業した映画館から変わったゲームセンターで相変わらず働いている。職場で体調を崩し、休憩室で休憩した後、職場に戻ったオーウェンは「すみません、薬が合わなくて、体調が悪くなっちゃいました」などと、周囲に語りかけながら働き続ける。そのオーウェンの声は誰も聞いていないし、オーウェンも特定の人に話しかけているわけでもない。

周囲の〝空気〟に「私がここにいることを許可してください」「私を承認してください」と言っているのだ。痛々しい場面だ。

そして、私たち多くの日本人にとって他人事ではない。昭和の大ベストセラー山本七平『空気の研究』で書かれた通り、私たち日本は内的基準ではなく〝空気〟を基準に生きている。そして、これは決して昭和限定の話ではないし、この映画でも同じテーマが描かれるということは、世界的かつ現代的な課題だということなのだろう。

繰り返しになるけれど、周囲の空気に適応して生きることが悪いことだとも言い切れない。そうするからこそ、その場に適応し、周囲から承認され、倫理的な安定した生き方をすることができるからだ。

ただ、この映画の寓意は、そうしたときに残る何らかの違和感、本当の自分はどう感じているのだろうという青臭く中二病的な問いを完全に捨ててしまってはいけない、ということではないだろうか。

ユングは中年期以降に「個性化」という課題が現れると言った。少なくともかつては焦ることはなかったはずなのだ。オーウェンにとっては24歳が最後のチャンスであったけれど、僕らにとっては、彼が封印した問いを持ち続けることで、人生の中盤以降に「本当の自分」と向き合う時間が必ず訪れる。 家庭の夫や妻、父や母、社会での職業人という役割(仮面・ペルソナ)は次第に不要となるものだからだ。

しかし、そこまでに「できる職業人」とか「良き家庭人」という役割だけに全てを振り切ってしまうと、オーウェンのように空虚に同化した人生後半を生きることになるかもしれない。それがこの映画の残酷な寓話性である。

この映画を見終わって、Apple Musicで英題 “I Saw the TV Glow” で検索したらサントラが見つかった。サントラを聴きながら歩く銀座の街は、現実感を失って、虚構のシステムで作られているかのようでもあり、不思議な浮遊感を味わいながら、考察することになった。

若い人向けの映画のようだけれど、むしろ、生きづらさをわずかでも感じる人なら、世代に関係なく観てみて、自分を振り返る材料になる映画だと思う。

考察はみなさんのレビューを拝見します

考察はここのレビューをじっくり読みたいと思います。意味は正直よくわからず…どこから現実でどこからが夢、妄想なのか境界線が曖昧に描かれる作品は数多くあれどこの作品はその境界線がよく分からず混乱する。

ほとんど登場人物だけの語りで進行するのもあえてやよね。

大切な存在ができたといいながらその存在は一切現れず。時の流れが早いけど考えないようにしてるとか。時の流れが早いのを考えないようにするのは私もよくわかると思って聞いていた笑。

面白くはないけれど雰囲気が好きな人はハマる映画かも。仕事終わりの私の疲れた脳ではようわからん!という稚拙な感想しか出てこなかった😅

全13件を表示