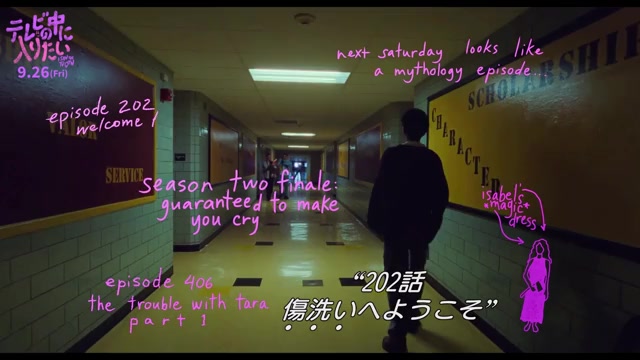

テレビの中に入りたいのレビュー・感想・評価

全50件中、1~20件目を表示

繊細で大胆で生々しい表現力。刺さる人には刺さるはず

本作に触れた瞬間、なぜか胸が震えた。と同時に、子供の頃のノスタルジーやあの頃の漠然とした不安がこみ上げ、正直、恐ろしくもなった。優しい顔をした亡霊のような、はたまた一向に醒めない夢のような一作だ。手掛けた監督はトランスジェンダーなのだそうで、おそらくあの少年少女は、閉ざされた町で自分に違和感を抱え続ける、かつての監督の分身とも言うべき存在だろう。しかしたとえその状況や心情が重ならなくとも、思春期における「俺はおかしいのか?正常なのか?」という自問は誰もが少なからず共感可能なものではないだろうか。逃げ出したい。でも逃げ出せない。正気が保てなくなる。叫び出したい。そして気がつくと、最近あまりにも年月が経つのが早すぎるーー。A24作品はいつも言語化不能の感情を豊かに提示してくれる。酷評する人もいるはず。意味不明に思える人もいて当然。だが私は繊細かつ大胆なタッチで世界を彩った才能に拍手を送りたい。

雰囲気が最高

音楽はグッド👍️だが

痛みがわかる人間なら何かしら響くものがあるはず

これぞインデペンデント映画。最初から最後までとにかくアート路線。物語は暗い!!!今年見た映画の中で一番の鬱映画かもしれない。笑

とにかく孤独、疎外感、選択の後悔の塊みたいな映画だ。同じ日にホラー映画を見たがこっちのほうがホラーしてる。そして映画を盛り上げるのはアレックスG、フィービー・ブリッジャーズ、ブロークン・ソーシャル・シーン、そしてとくに強烈なインパクトを残したキング・ウーマンの素晴らしい音楽。キング・ウーマンがエンディングで流れたのはめちゃくちゃテンションが上がった。先ず殆どの日本人は知らない。めちゃくちゃカッコいいのでオススメです。何故かリンプ・ビスキットのボーカルのフレッド・ダーストが出てくる。毎回フレッドの登場シーンは笑ってしまった。

映画の中に出てくるドラマがデビッド・リンチみたいで気持ち悪い。コントラスト濃いめの色が大好きなのでかなり映像が好みだった。

これは性的マイノリティーで自身のアイデンティティを追求するキッズの物語でもあるのだけどそうでなくても「何かにすがって生きてきた」人ならズキズキと刺さるものがあるだろう。反対にリア充だったりエンタメしか見ないという人やLGBTQに理解の無い人達は嫌うだろうね。個人的には深夜に流し見して悲しい気分になりたい人間なので良かった。まぁA24はあまり好きなレーベルでは無いが頑張れ!尖っていけ!とエールを込めた3.5。エンタメでは無いと感じたので3.5だが心の中では星4。

要約された人生の恐ろしさ

わたしは入りたくない

こういう青春モノもありなんだね😅

「あの制作会社」

テレビの中に入りたい

サウンドトラックはカッコいい。それは認める

やたらサウンドトラックがかっこいい。あとテロップもカッコいい。センスはかなりいい。でも残念ながらのれなかった。

最近の新しい監督の映画はやはりVHSに閉じ込められた夢(悪夢も)の時代を描くものが多い。これも結局足掛け何年の話だか忘れたが地方の町に囚われた青春、というか光と影のクロニクルだった。

これ前半からのれてればいろいろ拾えるところもあるのかもしれないけど、作り手の思い入れは強い感じはするけどこちらの頭に入って来ほど面白くはない。端的に言ってダラダラしてる笑。まあその間にかっこいい音楽が流れるので他の想像してしまい中身に入れない。同じ郊外なら『I LIKE MOVIES』のほうが好みだし圧倒的に『メイデン』とかの憂鬱のほうが好き。

とある雑誌の後ろのほうのやつみたいな

理解度の問題か加齢のせいなのか…

ミスター・メランコリー

渦にハマってく感じ

面白くなりそうでならない

個人的に深く刺さるところまでは行かなかったけど 独特過ぎる世界観と...

淡いポップ感で進む普遍的な文化愛のブルース

全50件中、1~20件目を表示