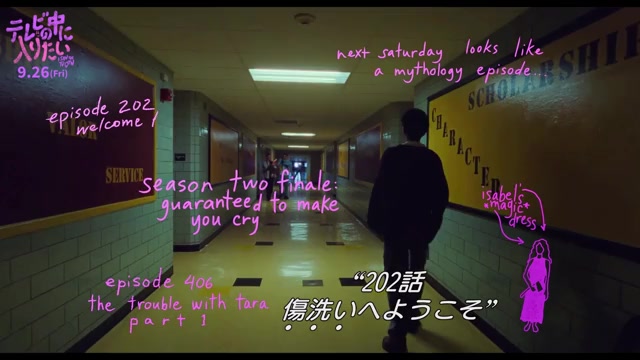

「悲しいかな、本当の自分は、テレビの中に・・・・・。」テレビの中に入りたい チャキオさんの映画レビュー(感想・評価)

悲しいかな、本当の自分は、テレビの中に・・・・・。

ただでさえ、多感である思春期に、心と体の「ジェンダーギャップ」から、現実世界へ溶け込めずに、思い悩む若者二人が、唯一、共鳴・共感できる空間が、テレビの「ピンク・オペーク」という不思議なミステリー番組、という設定は、正直、私の心に刺さることはなかったが、何か不思議な郷愁めいたものを感じることはできた。

1990年という時代は、「トランス・ジェンダー」へ対する周囲(社会)の理解は、現在と比べて、浸透しているとは、到底、思えない。劇中、主人公「オーウェン」が、父親から投げかけられた、「『ピンク・オペーク』は、女の子が見る番組だ。」の言葉も、そのことを物語っている。その父親の言葉は、恐らく「オーウェン」を、ずーっと精神的に苦しめたはずだ。

カミングアウトして、「本当の自分」に生まれ変わり、心も体も、楽になりたい。だけど、周囲(社会)からは、拒絶され、今以上に「孤独」になってしまう。この如何ともし難い「ジレンマ」を、思春期の少年が、「昇華」させるには、あまりにも大き過ぎる問題だ。親の目を盗んで、深夜のエッチ番組を見ていたけど、バレてしまった。「あーっ、どうしよう。」などという事とは、レベルの違い過ぎる話だ。

一方の主人公「マディ」は、「本当の自分」として生きていく決意をし、町を去って行ったが、誘われた「オーウェン」は、その一歩を踏み切れず、町に残った。厳しい現実を生きていく選択をした彼は、以降、大人になっても、ずーっと、精神的苦痛を受忍し続け、最後の最後、自分を偽っていたストレスが爆発し、自分の胸からは、まばゆいばかりのテレビ画面から放たれる、真っ白な閃光が解放され、真の意味で「昇華」してエンディングを迎える。

人生の大半を「テレビ」と「現実」の間を往復するような不安定な生き方をしていた「オーウェン」の最期を見ると、「悲哀」というか、「もの悲しさ」というか、いわゆる「ペーソス」的な感情が込み上げて来る。一方で、「オーウェン」自身が、自己の成長段階で、折り合いをつけ、「テレビ」と「現実」の間の「中間地点」、「着地点」、「妥協点」なるものを見つけることはできなかったのかとも思う。それだけ、彼が精神的に弱かったのか。はたまた、周囲(社会)が厳し過ぎたのか、分からないが・・・・・。

一方、「マディ」は、町を去ったあと、再び、戻ってきて、「オーウェン」に「テレビの中にいた」と、衝撃的な話をする。再度、「オーウェン」に一緒に行こうと、誘うが、「オーウェン」は、2度目の二の足を踏み、躊躇してしまう。「テレビの中にいた」という「マディ」の言葉は、果たして「?????」。

劇中では「テレビの中にいた」場面の描写がなかったので、定かではないが、実際は「マディ」は、町を去っても変わらない現実に減滅して、単に戻ってきたのではないかと、私は思っている。

この映画は、読書で言えば、「行間を読む」的な描写であり、主人公を含めて、全体的にセリフも少ないため、エンディングまで、とりとめもなく軽い気持ちで鑑賞してしまうと、「??????」とか、「モヤモヤした感じ」など、腑に落ちない気持ちになってしまう可能性は大きい。なので、積極的に、意識的に、「感じようとしたり」「想像しようとしたり」しながら鑑賞する必要がある。

私みたいに、「このシーンの意味は?」とか、「いまのセリフはなんで?」とか、一つ一つ咀嚼しながら鑑賞するタイプには、「消化不良」になってしまうこと請け合いだし、1回だけの鑑賞では、なかなか充分な理解が追いつかないようにも思う。

監督の意図までは分からないが、この映画を「トランス・ジェンダー」をモチーフにした芸術作品として見るならば、作風として「あり」かな、とは思うし、私は、実際そうであろうと考えている。鑑賞中に、この色使いは、「デヴィッド・リンチ監督」の「ツイン・ピークス」に通ずるものがあるなぁ、とか思っていた。ただし、「トランス・ジェンダー」に対する「社会」のあり方を問うているならば、もう少し、より具体的な表現、セリフ回しが必要だし、そうでなければ、あまりにも、鑑賞する側に解釈を投げ過ぎているように感じられる。

この「テレビの中に入りたい」というタイトルと、往年の映画「ポルターガイスト」を思わせるポスターの描写から、ホラー映画だろうと思って鑑賞したが、予想は外れた。でも、不思議と「失敗した」という気持ちはない。むしろ、「哀愁」漂う色使いや作風に、心惹かれるものを感じた。