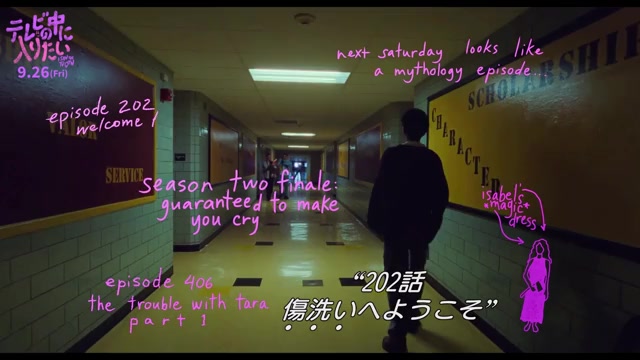

「徹底して「出口がない」表現が痛々しい。」テレビの中に入りたい あんちゃんさんの映画レビュー(感想・評価)

徹底して「出口がない」表現が痛々しい。

予想していた内容とは違っていた。ジェーン・シェーンブルン監督はトランス女性でノンバイナリーである。90年代中頃のアメリカの田舎町ではキュアな指向をカミングアウトするのはとても難しかった、その体験を作品として取り上げマイノリティを勇気づけるというようなことをインタビューで話していたのだが。

主役のオーウェンは母親を病気でなくし、父親とも血の通った関係性にない、おそらくはほとんど友達もいない孤独な少年である。「どれだけ掘り下げても自分が見つからない」というようなことを言っているので広い意味ではキュアな傾向にあるのかもしれない。一方、彼に「ピンク・オペーク」の存在を教えるマディは同性愛者であると自分で述べているし「ピンク・オペーク」の内容(少なくともオーウェンの目に映る限り)は性的に規範外である匂いはする。でもこの映画は性自認や性指向は主題ではないのかも。

1996年が起点で、その2年後、その8年後、さらに20年後と時制が進んでいく。この間、オーウェンは多分、一度たりとも町を出ていないのである。両親の残した家に住み、最初は映画館に、その後はゲームセンターに勤める。家族を持ったとのモノローグがあるがその姿は示されない。

徹底的に地元暮らしなのである。閉じ込められているといっても良いかもしれない。彼が外界と接したのは、「ピンク・オペーク」とマディだけ。でも「ピンク・オペーク」は10年後、配信で見直してみたら全く違う印象の作品だったし、マディについては2回も裏切ったという罪悪感が残る。ひょっとしたら「ピンク・オペーク」もマディも彼の心が見せるまぼろしだったのかも。それならば彼の人生は一体、何だったのか?映画は最後、おそらく喘息の新薬の副作用でフラフラになった彼が、ゲームセンターの中で誰彼構わず「すいません、すいません」と謝って回る痛々しいシーンで終わる。(マディには謝らないよう言われていたのに)

生きることの徒労感、出口が見えない不安感が、オーウェンと同じ世代(日本で言えば氷河期)の人たちに共有化されたことがこの映画がアメリカで拡散され支持された理由じゃないだろうか?